4

La douceur de Swann

En cristallisant au virage du xixe et du xxe siècle de l’adrénaline pure, Jokini Takamine améliorait un procédé qui déterminait déjà le succès de l’industrie du sucre et de la morphine. Procédé encore très coûteux : remplir un petit flacon d’adrénaline impliquait de sacrifier une centaine de bœufs. Injectée par voie musculaire ou intraveineuse, elle augmente la pression artérielle, accélère le débit cardiaque, dilate les bronches en provoquant l’influx nerveux qui permettra bientôt à William Bayliss de concevoir l’hormone – du grec hormaien : « exciter ». Les glandes surrénales sécrètent la même espèce de dopant dont la diffusion dans le sang entraîne à son tour la production en chaîne d’autres dopants. Ils me soumettent à un narcotrafic en quelque sorte, dont le système neuroendocrinien constitue l’une des branches industrielles. Elle se partage elle-même en deux réseaux de laboratoires : le premier, spécialisé dans la fabrication de substances stimulantes, enclenche le travail de la perception et de la mémorisation ; le second se charge d’une mission de vigilance et d’alerte, en livrant les produits tonifiants dont dépend la résistance de l’organisme à une agression. Dans le premier cas, le dealer – c’est-à-dire le neurotransmetteur qui se propage jusqu’au cerveau pour réactiver ses commandes – s’appelle l’acétylcholine ; dans le second, l’adrénaline.

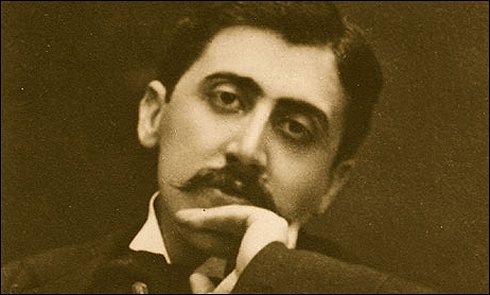

Aussitôt synthétisée on l’injecta dans la chair des asthmatiques, à qui revenait alors de tester toute nouvelle drogue. Si Proust s’y prêta volontiers, sa vision ne s’y formait pas moins. Sa littérature me restitue la même découverte, mais livrée d’un tout autre point de vue que celui de la médecine, en me transportant dans des sphères que personne n’avait encore perçues comme lui. Pour autant il ne devait pas moins cette découverte aux contraintes de l’asthme. Si l’adrénaline jugulait ses crises, elle exigeait de s’habituer à pratiquer sur soi des piqûres. L’impossibilité de l’administrer par voie orale, car elle s’élimine dans l’estomac, restreignait son utilisation thérapeutique, lorsqu’en 1920 l’industrie pharmaceutique japonaise lança sur le marché une liqueur qui reproduisait plus puissamment les effets de l’adrénaline, et qu’il suffisait d’avaler : l’éphédrine.

Avouez que je n’ai pas de chance, assurait Proust à Gaston Gallimard (en mai 1922). En dehors de tout ce que j’avais déjà, j’ai pris pur avant-hier par hasard un médicament très dangereux de cette façon, j’ai eu le tube digestif brûlé comme par du vitriol, j’ai souffert pendant trois heures un véritable martyre.1 Et de confier à François Mauriac : J’ai été mort. Et je remonte de profundis et encore tout emmailloté comme Lazare.2 À Sydney Schiff, quelques jours plus tard, il précise que l’accident est dû à une prise d’adrénaline à sec3 – mais entend-il sûrement par là éphédrine. Elle dégage un goût particulièrement amer et astringent. Extraite d’une plante appelée ma huang, elle appartenait à la pharmacopée de l’antique médecine chinoise, qui la prescrivait déjà pour libérer la respiration. Les arts martiaux d’Extrême-Orient appréciaient également ses qualités. Les toxicologues supposent qu’elle entrait, mêlée à d’autres stupéfiants sacrés, dans la cuisine du soma, la nourriture divine des anciens Indiens. En 1927, Gordon Alles, un chercheur de l’université de Californie, synthétisa chimiquement son agent actif qu’il nomma amphétamine. Elle révolutionna la médecine du xxe siècle. Elle la révolutionnait déjà il y a plus de trois mille ans. Elle la révolutionne encore, même si nombre de ses dérivés ont intégré la liste des drogues illicites.

Remarquez que cette liste ne sélectionne que des alcaloïdes, à peu près semblables aux neurotransmetteurs dont ils imitent la chimie, et que leur prohibition légale les contraint à une activité souterraine, à des sanctuarisations et à des circuits qui restituent à l’échelle mondiale l’imagerie fonctionnelle du métabolisme humain. L’usage d’une amphétamine – la benzédrine – joua un rôle considérable, dit-on, dans la victoire des aviateurs britanniques lors de la bataille d’Angleterre en 1940. Le succès de l’offensive de l’armée allemande, dans les Balkans au printemps 1941, reviendrait pour une part aussi importante aux effets de la méthédrine, une autre amphétamine, sur des troupes d’assaut qui ne prirent aucun repos pendant les onze jours que dura la campagne.4

Remarquez encore que la plupart des neurotransmetteurs comme les alcaloïdes possèdent le même goût amer ; goût qui offre aux sécrétions glandulaires l’un de leurs caractères spécifiques, alors que les voies digestives préfèrent de loin le sucre. Donnez à un nouveau-né de quelques heures un peu d’eau sucrée, il manifestera son plaisir en éclairant son visage par la détente d’un soulagement. Essayez de lui faire avaler une solution amère, il la recrachera aussitôt en exprimant sa répugnance. La saveur sucrée domine tout autre goût dans le liquide où baigne l’enfant à naître. Il en tire son ressort essentiel. L’être, à ce stade, ne signifie que sucre. Et persiste-t-il à le signifier tout au long de la vie, serait-ce à son corps défendant.

Observez Oriane quand elle aperçoit Swann dans la cohue des invités de Mme de Saint-Euverte, aimantant sur lui ses regards, allumant ses sourires, comme une souris blanche apprivoisée à qui on tend puis on retire un morceau de sucre.5 Le désir amoureux réveille ce conditionnement prénatal. Le goût, mais encore l’odeur, la vue, l’ouïe, le toucher, jusqu’à la profondeur du sentiment se chargent de la soif de sucré. Suscite-t-elle le désir de la caresse, du baiser, de la succion du sein maternel, pas moins que l’attrait de son apport alimentaire. Le taux de sucre dans le sang pose une donnée fondamentale, mesurée en permanence, avec la plus extrême des précisions par l’organisme. Mais, si l’enfant est avide du lait de sa mère et de sa présence, ses besoins de douceur ne dépendent pas exclusivement d’elle. Son appareil digestif ne le dote-t-il pas d’une sucrerie à toute épreuve dont le foie est l’usine ? Si les surplus sont convertis en graisse et stockés comme en réserve monétaire, une masse courante raffinée en glucose parcourt constamment sa circulation sanguine pour ravitailler ses organes – son cerveau en particulier – en lui révélant d’autres perspectives de bonheur. De fait, rassasier l’enfant en lait, le bercer, le consoler ne suffisent pas toujours à le calmer. Lui faut-il encore stimuler, par ses cris, ses pleurs, comme un coureur de fond qui s’épuise méthodiquement, une source de substances compassionnelles aux effets bien plus voluptueux que le sucre, même s’ils se confondent avec sa douceur.

Sans neurotransmetteur, rien n’aurait de goût. Mais, déjà, nous n’aurions de goût à rien. Les glandes endocrines et les nerfs ne sont pas les seuls à en produire ; le système nerveux central en sécrète tout autant, notamment dans le circuit limbique où se constitue comme un Triangle d’or chargé de former ses agents les plus actifs. Là encore, le narcotrafic se répartit en deux principaux réseaux, ceux-ci proprement cérébraux, mais liés par des accords intimes aux messagers neuroendocriniens.

Le premier réseau libère de la dopamine, laquelle réagit aussitôt que s’accentue la pression de l’adrénaline comme en répondant à une injonction. Lui incombe la tâche de motiver l’organisme afin de mieux identifier un danger et d’affronter sa menace. Une décharge d’acétylcholine entraîne également l’élévation du taux de dopamine, avec la même fonction motivante, mais maintenant pour concentrer l’attention, développer une représentation mentale et enregistrer un savoir – du moins, à en croire les théories actuelles de la vie.

L’autre réseau produit de l’endorphine. Il réagit notamment aux variations du taux de glucose dans le sang. Si j’entreprends un jeûne, soit que j’y sois obligé par les circonstances, soit que je me livre volontairement à une ascèse, à un rite de deuil, à un régime amaigrissant ou encore à une course d’endurance, je recevrai de la morphine endogène. Procédure d’alarme maximale, quand la vie commence à être en jeu, elle m’encourage à surmonter les difficultés, en me donnant la force d’oublier ma faim et l’angoisse qu’elle suscite par l’apport d’une substance jusque-là insoupçonnable – ce que les sportifs appellent « le second souffle ». Le coureur de fond l’attend impatiemment, pas moins que le nouveau-né quand il se découvre cette fonction cérébrale à force de chagrin.

Allumez une cigarette, aspirez une bouffée de tabac, remplissez-vous-en les bronches : vous provoquerez un effet semblable à une décharge d’acétylcholine. La nicotine lui offre un substitut alcaloïde. Elle me permet maintenant de passer des commandes à volonté, quitte à bouleverser la nature de mon métabolisme en lui imposant mes propres choix : la fumée que j’aspire, par un jeu d’échos et de contre-échos, induira à son tour un apport d’endorphine. « Je dois au cigare un grand accroissement de ma capacité de travail et une meilleure maîtrise de moi-même », affirmait Freud6 alors qu’il souffrait déjà d’un cancer de la gorge. Ce circuit réagit sous la pression de la plupart des neurotransmetteurs : une décharge de testostérone lui signale également qu’il lui faut diffuser son produit pour associer la conviction du sublime au passage à l’acte sexuel, aux mêmes fins d’encouragement et de gratification, avec un dosage méticuleux de sa ration à la mesure du degré d’urgence qu’il ressent à la demande émise. Plaisir si puissant que je semble le sélectionner coûte que coûte, quitte en me mettre en danger, pour en faire profiter une ambition plus élevée que soi, portée par ma volonté en toute connaissance de cause.

Pourtant une bouffée de tabac laisse dans la bouche le même goût amer qui rebute les jeunes enfants – lesquels se conforment à une loi biologique qui détermine le comportement de tout animal. Les bêtes fuient aussitôt qu’elles flairent l’amertume, alors qu’un aliment sucré les attire irrésistiblement, parfois de très loin. Phénomène qui conditionne la pollinisation des végétaux, pas moins que la domestication des animaux. L’homme à cet égard reste exceptionnel quand, à l’adolescence, il éprouve l’envie de goûter à ce qui lui déplaisait tellement jadis. Encore que la première cigarette n’évoque rien de si agréable, mais continue-t-elle d’agir. Le rite maniaque à quoi elle me soumet ne dépend pas que de la satisfaction de sentir augmenter mes facultés cognitives (notion toujours hasardeuse, il est vrai), ni seulement du désir de m’initier à la saveur amère et de me socialiser plaisamment, voire d’envisager un transport céleste, il tient encore à la faculté insecticide du tabac. La nicotine possède le pouvoir de paralyser les insectes, en particulier les abeilles, et de les tuer au-delà d’une certaine dose. Les apiculteurs l’utilisent encore couramment aujourd’hui pour enfumer une ruche. Les anciens Mexicains lui découvrirent sûrement ce don. La coca, l’éphédra, le datura, le pavot, le cannabis ne le possèdent pas moins, d’autant qu’ils partagent aussi celui de calmer la douleur d’une piqûre d’abeille et de me persuader d’approcher un essaim. Voilà l’insecte indispensable, selon Proust : insecte, serpent ou seringue.

Dans le restaurant de Rivebelle, les soirs où nous y restions, si quelqu’un était venu dans l’intention de me tuer, comme je ne voyais plus que dans un lointain sans réalité ma grand-mère, ma vie à venir, mes livres à composer, comme j’adhérais tout entier à l’odeur de la femme qui était à la table voisine, à la politesse des maîtres d’hôtel, au contour de la valse qu’on jouait, que j’étais collé à la sensation présente, n’ayant pas plus d’extension qu’elle ni d’autre but que de ne pas en être séparé, je serais mort contre elle, je me serais laissé massacrer sans offrir de défense, sans bouger, abeille engourdie par la fumée du tabac, qui n’a plus le souci de préserver la provision de ses efforts accumulés et l’espoir de sa ruche, songe le Narrateur7 en entrevoyant comment fonctionne la chimie d’un alcaloïde : une chimie qui tient tout entière à son art de simuler l’action d’un neurotransmetteur ; ainsi le tabac lorsqu’il imite les effets de l’acétylcholine ; ou l’éphédrine ceux de la dopamine ; ou le luxe d’un restaurant, les parfums qui en émanent, les caresses que l’espace crée alors en pensée, mais qui n’agissent pas moins sur soi comme dans un salon de massage, quand ils parviennent à faire chuter le débit glandulaire de l’adrénaline en calmant la demande d’endorphine, avec pour résultat de réactiver son offre et de rendre plus sensible sa diffusion. Une piqûre d’adrénaline produit le même jeu de bascule par la même sorte de massage. Si je me sens soulagé, c’est que justement je n’ai plus l’impression d’être en demande. Mes glandes se reposent. Elles n’envoient plus leurs messagers jusqu’au cerveau. Le « prix » de l’endorphine ne vaut presque plus rien. Sa « cote » ne dépend que de l’écart entre offre et demande.

Une piqûre de morphine agira de la même manière, moins parce qu’elle apporte réellement le narcotique le plus puissant au corps que parce que l’espace que je perçois change du tout au tout. Si agressif il y a encore un instant, il se révèle d’un tact exquis. Tous les alcaloïdes obéissent à cette injonction tactile, d’une façon ou d’une autre. Les aiguilles d’un acupuncteur également. Ce qu’il leur faut « combattre », c’est le signal adrénalinique et la vigilance, l’alarme, le mauvais sang qu’il suscite, sans quoi je n’aurais pas la notion du mal.

Au casino, un joueur accroché à une table éprouve un soulagement aussi intense sans qu’aucun produit pharmaceutique n’entre en jeu, conditionné par le tourbillon hypnotique qui opère à cette bourse des valeurs où se joue la sensation du bien-être ou du mal-être. S’il suscite une hallucination, il ne commande pas moins les étreintes, les baisers, les tétées de génies invisibles, surgis des profondeurs pour me prodiguer leurs soins et me nourrir de leur courant angélique. Proust observait encore que la lecture peut produire le même effet stupéfiant, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l’effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n’avons qu’à prendre la peine d’atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d’esprit.8

Que je reçoive du miel en abondance et je cesserai aussitôt de me faire du mauvais sang en me laissant alimenter par les anges et par leur électricité. Toutefois l’abondance de miel n’est pas éternelle. Que son apport disparaisse, et que je sois incapable d’encaisser le choc du retour du signal inquiétant et de ses résonances – alors, par récurrence, les influx nerveux qui assurent mes fonctions vitales s’interrompront, et je mourrai comme électrocuté. Encore que l’électrocution puisse durer des années et se confondre avec la vie, puisque je ne cesse jamais de solliciter l’électricité des anges, dussé-je m’exposer délibérément au danger. Les doigts dans la prise de courant, je risque le choc fatal autant à essayer de m’en dégager qu’à laisser le courant se propager en moi. Ainsi les raisins se sucrent-ils au soleil, songe le Narrateur9 en contemplant les jeunes filles de Balbec après qu’elles ont lui fait la grâce de l’admettre dans leur petite bande, sans se douter du poison qu’il ingère – ou, s’il s’en doute, en préférant ne pas le savoir.

De toutes les nourritures à portée de soi, le miel demeura longtemps celui qui concentrait le plus de sucre. La cuisine des anciens Romains le sollicitait massivement : il nappait les viandes, les poissons, les légumes ; il s’intégrait au pain et au vin ; il imprégnait les cosmétiques et les baumes. Il facilitait le travail de la cicatrisation, atténuait les maux de gorge, favorisait la digestion, mais procurait surtout le sentiment immédiat du bonheur. Aussitôt sur la langue, il produisait l’effet spontané d’une montée en soi. Meli en grec, mel en latin, le miel offrait naturellement à la pensée le concept du melior. Il améliorait. Vertu qui lui réservait une place éminente dans la pharmacopée, mais tenait-elle autant à sa teneur en sucre qu’à sa faculté de dissimuler dans sa consistance l’amertume d’une tout autre espèce de remède, et de la faire avaler, de la faire passer, de la faire digérer. Phar : « transférer » en grec. Mak : « pouvoir ». Ainsi se fabrique le pharmakon. À lui de signifier maintenant le meilleur et le pire, et de donner au miel la charge de véhiculer l’alcaloïde jusqu’au cerveau, avec la grâce de sa détente. Quand je suis malade, l’excipient sucré qui enrobe les gélules que j’ingurgite pour me rétablir obéit toujours à la même prière. Le mi king – la ration de combat des guerriers chinois jadis – les rendait déjà dépendants d’un biscuit miellé cuit avec toutes sortes d’herbes remontantes dont la recette de base, emportée par le flux déferlant des conquêtes mongoles, parvint en Europe au xiiie siècle sous le nom de « pain d’épices ». On le considérait encore comme un médicament, à en croire Proust, vendu par des marchands d’oublies comme cette boutiquière des Champs-Élysées, particulièrement aimable pour nous, note son narrateur, car c’était chez elle que M. Swann faisait acheter son pain d’épices, et par hygiène, il en consommait beaucoup, souffrant d’un eczéma ethnique et de la constipation des Prophètes.10

L’addiction à la morphine, comme à la plupart des alcaloïdes, provoque en règle générale une diminution sévère de la motricité digestive, avec pour conséquence la remontée de la flore intestinale et son exsudation. Elle produit parfois des mycoses spectaculaires, en particulier sur les mains et sur le visage, semblables à une crise eczémateuse. Cocteau en témoigne assez dans son Journal. Elles faisaient entrer Proust dans des périodes aussi douloureuses qui l’obligeaient porter continuellement des gants. Toutefois l’usage de la drogue n’entre pas seulement en jeu dans la crise. Y interviennent la mélancolie, l’inquiétude, la culpabilité. Bref, le mauvais sang. Maladie proprement biblique, mais pas moins raciale, au sens où l’entend le Narrateur. Maladie répertoriée par la médecine du xixe siècle sous le nom de « dégénérescence juive ». Proust en observait les symptômes sur son propre corps. Son humour témoignait que les Prophètes transmettaient cette affection aux enfants d’Israël, en leur annexant le pain d’épices et son soulagement.

Ce pouvoir d’agir sur le corps, sur la parole, sur l’esprit, ce pouvoir que son temps concédait si volontiers à Israël, met en jeu le champ d’influence où s’opèrent la subjectivation des individus pas moins que leur assujettissement et, en somme, le processus de manipulation du sujet et de son addiction à des produits assimilables à des drogues. « Il ne faudrait pas dire que l’âme est une illusion, ou un effet idéologique. Mais bien qu’elle existe, qu’elle a une réalité, qu’elle est produite en permanence », constatait Foucault. Et d’y reconnaître l’un des agents les plus actifs du « biopouvoir ».11 Pouvoir qui en façonnant ma volonté, en la programmant, en la déterminant, commanderait ma pensée, téléguiderait mon geste, ordonnerait ma vie, sans que j’en sois conscient. Le biopouvoir agit en général sans se laisser regarder. Il préfère l’ombre. Il voit, il est partout, il décide de tout, mais ne se voit pas. Pouvoir panoptique autant que biologique, il fait peser son poids de pain d’épices sur l’étoffe mentale et sentimentale du Narrateur.

Cependant, bien avant les conquêtes mongoles, s’élaborait en Inde un produit beaucoup plus concentré en sucre que le miel. Le sanskrit l’appelait sarkara. Expédié des côtes de Malabar, il arrivait en Méditerranée par la même route que l’encens et la myrrhe. Si les Rois mages ne le transportaient pas vers la grotte de Bethléem, c’est sans doute qu’au temps de la Nativité il était encore trop rare, trop coûteux, trop sophistiqué. Les médecins grecs le nommaient sakkharon ; les latins, saccharum ; il nous donne le nom même du sucre et dégage-t-il toujours le goût du chakrat, en sanskrit du « sacré ».

« L’Arabie produit du sucre ; mais celui de l’Inde est plus estimé. C’est un miel recueilli sur les roseaux, blanc comme les gommes, cassant sous la dent ; les plus gros morceaux sont comme une noisette, on ne s’en sert qu’en médecine », notait Pline.12 Performance remarquable : les anciens Indiens réussissaient à acclimater et à développer sur leur sol la culture d’une plante transportée de très loin, probablement des côtes de Malaisie ou de Nouvelle-Guinée où elle pousse à l’état sauvage : la canne à sucre. Une fois les cannes récoltées et broyées afin d’extraire leur jus, on procédait à une cuisson à quoi on mêlait du lait de chaux, selon une technique qui permettait également, sous d’autres latitudes, de raffiner l’opium issu du pavot. Les impuretés, précipitées par percolation au fond du récipient, laissaient émerger une mélasse purifiée, mais encore rousse. De nouvelles refontes, par centrifugation, livraient un jus clarifié qui, cristallisé, donnait du sucre pur. Les Indiens parvenaient déjà à en exporter à Rome au ier siècle de l’ère chrétienne. Pour la première fois dans l’histoire, on extrayait d’un végétal un agent actif parfaitement isolé. Cependant la culture du sucre ne s’adaptait pas à n’importe quel climat et requérait une main-d’œuvre abondante. Les Arabes l’introduisirent en Égypte, en Syrie et jusqu’en Andalousie, avant que les Vénitiens ne s’y initient à leur tour. Ils y acquirent une telle maîtrise qu’au xvie siècle, lors de la visite du roi Henri III à Venise, le doge pouvait lui offrir un banquet dont les mets et le décor ne se composaient que de sucre. « Les nappes, les serviettes, les plats, les couteaux, les fourchettes, le pain étaient de sucre, et si bien imités que le roi demeura agréablement surpris lorsque sa serviette, qu’il croyait de toile, se brisa entre ses mains », racontait Marsilio della Croce.13

Le sucre créait une esthétique qui fit grossir longtemps l’Europe, à exiger déjà des églises qu’elles évoquent des pièces montées. Le goût du baroque, de la rocaille, du rococo accentua encore cette pression. La mode féminine ne s’y conformait pas moins, qui donnait à la favorite royale peinte par Boucher, ou à la reine de France par Vigée-Lebrun, une saveur quelque peu écœurante désormais, à force de rappeler si instamment le sucre. La peinture du siècle suivant le convoquait toujours plus obsessionnellement, à inonder de caramel l’expression d’une attitude ou le velouté d’un visage, à enduire de confiture la lueur d’un regard ou le pathétique d’un serrement de cœur. Le sucre ne devenait-il pas dégoûtant ? Ne se prêtait-il pas aux pires manipulations ? Ne fournissait-il pas au catholicisme, à la monarchie, aux privilégiés, l’outil de domestication des peuples, en confondant l’être avec le bonbon ? Au regard des Lumières, concevoir la Révolution, c’était déjà cesser d’en consommer et, comme l’adolescent au moment où il fume sa première cigarette et boit son premier whisky, apprécier le goût amer qui s’associe au bouleversement hormonal de la puberté. Accéder à la majorité, à la souveraineté, à la liberté, appelait les peuples d’Occident à se donner un nouveau régime, comme les anciens Indiens lorsqu’ils avalaient le soma, ou les anciens Égyptiens lorsqu’ils inhalaient le kyphi. Les anciens Hébreux ne l’envisageaient pas moins en sollicitant l’encens. Le châle de prière que les Juifs utilisent encore retient toujours en soi le souvenir des rites d’enfumage au temple de Jérusalem. Proust, qui ne se nourrissait presque que de fumée, requérait probablement le même genre de linge quand il se livrait à ses fumigations. Du phœnix, l’oiseau qui renaît perpétuellement de ses cendres, naquit le nom de Phénicien, par quoi les Grecs désignaient les Cananéens, y compris les Hébreux. S’il leur ouvrait la route commerciale où trouver leurs cosmétiques et leur alphabet, le phœnix, à se laisser fumer et apprécier plus encore que le miel, les initiait aux notions de voyage, d’espace, d’univers, de cosmos – concept importé par les pythagoriciens –, littéralement alors en langue internationale « l’enfant du sud » : koush mos. « Made in Koush » en quelque sorte.

Voilà pourquoi le Narrateur confond le pain azyme avec le pain d’épices – à traduire en somme l’expression de l’hébreu en français – et pourquoi la marchande des Champs-Élysées tient une boutique de produits certifiés kascher. Par là, la Recherche remonte une filière proprement fantastique, c’est-à-dire astrologique, en suivant une route tout aussi magique que celle des Rois mages, à se laisser guider par l’étoile du Temps. Ce pain-là ne vient-il pas de Terre sainte comme les épices ? Les légendes médiévales n’inscrivaient-elles pas dans sa substance et dans le sabbat qu’elle déchaînait au moins autant de sorcellerie que dans la ration de combat des conquérants mongols ? Prosper youpla boum, c’est le roi du pain d’épices ! Même s’il ne contient sûrement plus aucun agent stupéfiant, cette association d’idées s’est transportée jusqu’aux Champs-Élysées depuis les croisades. Suggérait-elle encore, quand Proust publiait son roman, que la recette du pain azyme exigeait le sang d’un enfant chrétien sacrifié rituellement pour la Pâque.

Adolphe Crémieux, son grand-oncle, avait pris la défense des Juifs de Damas accusés du même genre de crime rituel. Alors, en 1840, ces affaires se réglaient par des supplices et des massacres, mais Crémieux provoqua une campagne de presse internationale, la première en ce genre dans l’histoire, qui obligea le pacha d’Égypte, maître de la Syrie, à convoquer un tribunal pour en juger. À son retour à Paris, après avoir gagné cette cause, Crémieux fut élu président du Consistoire israélite. Plutôt qu’un rabbin, mieux valait se choisir un avocat quand le mythe – à suggérer que les Juifs sont congénitalement constipés et couverts d’eczéma puisque leurs ancêtres mangeaient en secret des Aryens –, mythe répandu non plus seulement par la culture populaire mais par un discours scientifique désormais, semblait s’incruster si profondément dans les songes du xixe siècle que le narrateur proustien relayait cette croyance comme si elle allait de soi. Encore qu’il me faille la déchiffrer comme une énigme, mais dont le travail creuse un impact d’autant plus troublant. Soudain, ce détail, sur lequel j’étais passé cent fois sans entrevoir ce qu’il me signifiait, me crée un vertige que je n’avais encore jamais éprouvé à lire Proust.

Comme dans un avion, à l’annonce de la descente qui met fin au vol, j’observe se dessiner dans la Recherche le sol nouveau qui, d’une abstraction de terre, d’une espèce d’épure conceptuelle entre les nuages, devient peu à peu moins virtuel, pour prendre la forme concrète d’une carte d’état-major, bientôt d’un plan en relief, avec l’attraction d’une force de pesanteur qui, en soulevant ces reliefs, me donne l’impression de réintégrer l’actualité. Effet paradoxal du détail, précisément parce qu’il me prend au dépourvu, qu’il m’attaque par surprise en quelque sorte, en me laissant entrevoir des linéaments, des contrastes et une profondeur de champ jusque-là insoupçonnables. Même ceux qui furent favorables à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple, me félicitèrent de les avoir découvertes au « microscope » quand je m’étais au contraire servi d’un télescope pour apercevoir des choses très petites en effet, mais parce qu’elles étaient situées à une grande distance et qui étaient chacune un monde, précisait Proust. Là où je cherchais les grandes lois, on m’appelait fouilleur de détails.14 Une actualité dont je sens qu’elle me revient progressivement avec l’énergie d’une attraction à la fois terrestre et cérébrale, une actualité si longtemps resserrée, ramassée, repliée, qu’en se déployant maintenant en soi jusqu’à fleur de peau elle me donne la chair de poule.

Entrer le monde du détail, et de ce détail-là en particulier, ce n’est pas seulement atterrir, c’est se retrouver dans la clinique où Proust fit la découverte de l’adrénaline. Elle dégage de nouvelles images comme d’un film vu au ralenti, d’arrêt sur image en arrêt sur image, avec le même rythme lancinant et le même frein. Voilà des figures monstrueuses, mais qui ne sont si monstrueuses que parce qu’elles me deviennent signifiantes.

En 1821, lord Morton, un membre éminent du Jockey Club, constatait qu’une de ses juments, après avoir été accouplée à un zèbre et donné un hybride, saillie l’année suivante par un étalon de même race qu’elle et à même robe noire, accouchait d’un poulain dont les membres présentaient bizarrement les zébrures de son premier partenaire. Il attira l’attention de Darwin qui reconnut qu’en effet « les ovaires d’une femelle sont parfois affectés par une fécondation antérieure au point que les ovules ultérieurement fécondés par un mâle différent portent nettement les traces de l’influence du premier mâle ».15 Vous croyiez n’avoir qu’un père. Mais non, pas nécessairement. Pourquoi pas deux pères, aussi naturels l’un que l’autre ? Songez-y. Relisez Darwin. Théorie qui connut bientôt un écho remarquable en France, notamment dans le salon de Mme Alphonse Daudet où se retrouvaient régulièrement Charcot, Zola et Drumont, salon que fréquenta bientôt Proust.

« On eût dit que Jacques, en la serrant contre sa poitrine, la moulait à son image », écrivait Zola en publiant Madeleine Ferrat en 1868. Et d’exposer comment s’opérait l’imprégnation d’une femme lorsqu’elle perdait sa virginité. Ainsi, longtemps après son premier coït, l’héroïne de Zola, comme la jument de lord Morton, donne naissance à un enfant issu à la fois de son mari actuel, le père stimulant, et de son premier amant, décédé depuis lors, cependant le père imprégnant qui « laissa la jeune femme éternellement frappée à la marque de ses baisers ».16 Phénomène photographique, en quelque sorte, dont Philippe Hamon remarque qu’il confère à la femme la fonction d’une plaque sensible ; au père imprégnant celle de l’image latente qui impressionne la plaque ; et au père stimulant celle du révélateur qui développe son négatif et en tire un positif.17 Voilà pourquoi Nana ressemble tellement à Lantier, le premier amant de Gervaise. Phénomène qui ne fascinait pas moins Drumont : « L’hérédité apparaît avec un caractère en quelque sorte impérieux. Cette crasse du ghetto, cette saleté proverbiale, dans laquelle le Juif a vécu pendant des siècles, semblent l’avoir imprégné à tout jamais. »18

D’où le constat qu’en tira la médecine nazie : « Un seul rapport sexuel d’un Juif avec une Aryenne suffit pour empoisonner le sang de cette femme pour toujours. Car elle assimile l’âme avec l’albumine. Elle ne pourra plus jamais, même si elle épouse un Aryen, avoir des enfants purement aryens, mais seulement des bâtards dans la poitrine desquels vivent deux âmes. »19 Encore que pour Hitler la visée seule du regard d’un Juif sur une Aryenne suffisait à corrompre la race. Cette étrange construction familiale comme sortie d’une lanterne magique qui superpose des figures angoissantes, sûrement effrayantes, pourtant pas moins captivantes sur les murs d’une chambre d’enfant, à lui assigner deux pères, un gentil et un Juif, ne sécrète pas seulement le mauvais sang du Narrateur. Elle soulève une terreur qui, pour être enfantine, n’est pas moins fonctionnelle en s’accordant avec la théorie de la dégénérescence. Elle lui assigne une dialectique, elle exige une libération. Deux âmes dans le même corps, c’est une âme en trop. Il est vrai que la terreur ne date pas non plus d’hier. Le mythe du père dévoreur d’enfants remonte jusqu’au plus haut la mémoire. Il donne aux hommes l’image même du Temps.

Kronos, au regard des Grecs ; Saturne, au regard des Latins ; Baal Hamon, au regard des Cananéens. Aux âges archaïques, en Orient comme en Occident, au nord comme au sud, on sacrifiait réellement des nouveau-nés au dieu du Temps. Les artistes gréco-romains le représentaient sous les traits d’un vieillard barbu et chauve, couvert d’un voile, tenant une faux et un serpent. La barbe et le crâne glabre rappelaient le grand âge du Temps ; le voile, le deuil qu’il promettait perpétuellement aux vivants ; la faux, la mort ; et le serpent, le démon. Le Temps moissonnait. Il engrangeait, il avalait, il digérait, il évacuait l’engrais où semer la vie et moissonner à nouveau. Il tournait nécessairement en rond, il se mordait la queue, il s’abouchait à son anus, il suçait ses excréments. Il puait. Dieu des esclaves, à la lettre et en image ; dieu des défoncés, des aveugles, des impudiques, des suceurs, des baisés de toute nature. Ce n’est pas pour rien que Saturne a un anneau. Si l’astre du Temps manœuvre la dernière sphère du cosmos, s’il crée l’année, il ne dessine pas moins un anus. Ne lui parle pas des Saturniens, conseillait Proust20 à Antoine Bibesco. « Ceux qui étaient nés sous l’influence de Saturne étaient classés parmi les plus misérables, les moins enviables des mortels : infirmes, gueux, mendiants, paysans sans terre, vidangeurs, fossoyeurs », relevait Erwin Panofsky21 en sériant les représentations du Vieillard Temps dans l’Europe médiévale. Je ne sais pourquoi il n’y mentionne pas les sodomites. Les gravures qui illustrent son essai sont pourtant assez suggestives. Le Temps aime les enfants, il les mange, il allégorise la passion de la chair. Ni pourquoi, non plus, Panofsky ne voit pas s’y superposer la figure du Juif, celles du sabbat, du suceur de sang et de la passion de l’argent.

Il est vrai qu’ensuite Eric Zafran, l’un de ses disciples à l’institut Warburg, retrouva les mêmes traces iconologiques en consacrant une étude détaillée à ce que son maître avait délibérément laissé de côté : Saturne et les Juifs.22 L’association d’idées s’opère au ive siècle avant l’ère chrétienne. C’est peu dire que le proti, le jour de Kronos alors, l’équivalent du saturni dies à Rome, le samedi, n’était pas considéré comme un bon jour au regard de la mythologie. C’était le jour du « mauvais œil ». Mieux valait ce jour-là, si on le pouvait, s’abstenir de régler ses affaires ou d’entreprendre un voyage et rester chez soi à philosopher, de sorte que les Juifs d’Alexandrie choisirent évidemment ce jour pour célébrer le chabbat comme en le vouant à Kronos. Les Grecs n’avaient encore jamais conçu un jour universel de repos hebdomadaire. L’habitude se répandit peu à peu parmi les païens sur toutes les rives de la Méditerranée. Ce fut l’un des principaux vecteurs de la judaïsation de la culture gréco-romaine. « Il n’y a pas un Grec ou un barbare, ni une seule nation à qui notre coutume de s’abstenir de travailler le septième jour ne s’est propagée, et où les jeûnes et l’allumage de lumières, et plusieurs de nos interdictions concernant la question d’aliments, ne sont observés », notait Flavius Josèphe.23 Cependant les rites de Hanouka, la fête des Lumières au début de l’hiver, ne se mêlaient pas moins aux rites des kronia hellènes et des saturnales latines, en inaugurant bien avant la Nativité la célébration de Noël.

Après les semailles, l’arrivée de l’hiver laisse le temps de se reposer un peu, mais également celui de s’inquiéter de la moisson à venir. Les nuits se prolongent, le froid oblige à brûler de plus en plus d’énergie. L’adrénaline accentue sa pression dans le sang. Elle renouvelle sa demande de narcotique à un rythme accéléré, jusqu’à saturer le cerveau. D’où l’envie, bientôt la nécessité de changer de régime. La consommation massive de viande, de graisse, de sucre, de vin procure alors le second souffle que le corps n’est plus en mesure de fournir. Après s’être trop longtemps rationnées, les sociétés humaines ne peuvent guère éviter la crise boulimique des fêtes de fin d’année. Les aliments du réveillon apportent alors au sang les dopants qui, en occultant le signal alarmant, produisent le basculement où s’opèrent la sensation du bien-être et la volupté de l’oubli. « Oui, allons, va te coucher. » Le dîner en l’honneur de Swann impose les conditions mêmes de la crise boulimique. « Mais non, voyons, laisse ta mère, vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, monte ! »24

« La statue de Kronos en bronze, les mains étendues, la paume en haut, et penchées vers le sol, de sorte que l’enfant qui y était placé roulait et tombait dans une fosse pleine de feu », qu’observait Diodore de Sicile25 à Carthage jadis, cette statue du Temps se redresse à Combray. S’il est sacrifié aux conventions bourgeoises qui commandent de ne pas tolérer un enfant à table quand on reçoit du monde, l’enfant ne sent pas moins jeté. Cet enfant-là n’est décidément pas comme des autres. Il réclame trop d’attention. Il émet de mauvaises ondes. Il porte « le mauvais œil ». Si petit qu’il soit, il en est conscient. Il sait qu’il doit faire diminuer la pression de sa demande de soins à sa mère. Seulement, la présence de Swann rompt tout à coup les termes du contrat familial. Swann ordonne, à son corps défendant mais ordonne tout de même, quand le père du Narrateur prend soudain la décision de l’exclure du repas de fête ; décision arbitraire qui le livre au supplice du coucher.

Lorsqu’il apprend à devenir propre, à contrôler les mouvements de son sphincter, à se retenir, à ne pas se soulager n’importe où ni n’importe quand, l’enfant admet qu’il lui faut observer une loi à quoi chacun se soumet et qu’il doit être rappelé à l’ordre s’il oublie. Il dirige en lui la pression du signal alarmant qui lui permet de se découvrir un désir de bien faire, une volonté, une responsabilité. Ainsi naît le sentiment de la justice. L’enfant croit volontiers que les méchants sont toujours punis et les gentils récompensés. Seuls les souverains disposent du pouvoir de sanctionner. À l’échelle de l’enfant, il revient à sa famille. Mais, à s’exercer contre lui sans qu’il ait la conviction d’avoir commis une faute, ce pouvoir impose la puissance du mal. Il supplicie les gentils, il fête les méchants. Encore qu’il ne le fait pas exprès, poussé par plus fort que soi, en concédant à Swann une autorité supérieure à la sienne, quoique à son corps défendant également, car Swann n’a rien de terrorisant en soi. N’empêche, il met en jeu le symbole qui change aussitôt la nature de l’espace familial. Car Swann ne porte pas moins « le mauvais œil ». Les Pâques qui réunissent les siens à Combray le rappellent à l’enfant ; cependant elles le lui rappellent comme on respire, sans rien d’explicite, par la seule modification de l’air, de son électricité, de son « toucher ». L’espace ne reste jamais tranquille et ne cesse jamais d’agir sur soi. S’il me caresse, s’il m’embrasse, s’il me dorlote, il n’hésitera pas non plus à me ceinturer, à m’étouffer, à me couper de souffle. Pourquoi agit-il ainsi ? L’enfant l’ignore ; mais il perçoit déjà dans le trouble que le lieu suscite l’objet de sa quête.

Mon grand-père disait : « Je reconnais la voix de Swann. » On ne le reconnaissait en effet qu’à la voix, on distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressant, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques.26 La nuit envahit toute chose. Le jour n’y changerait pas grand-chose, puisque la ville reste perpétuellement sombre. Ses rues dont les maisons construites en pierres noirâtres du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l’ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu’il fallût dès que le jour commençait à tomber relever les rideaux dans les « salles ».27 Cette maison, je ne saurais la décrire. Pourtant je m’en fais une idée assez précise. Mais cette idée dépend d’un outil proprement proustien dont personne ne s’est servi avant lui. Proust n’écrira jamais comme Balzac : « La salle à manger, dallée en pierres noires et blanches, sans plafond, mais à solives peintes, était garnie de ces formidables buffets à dessus de marbre. Les murs, peints à fresque, représentaient un treillage de fleurs. Les sièges étaient en canne vernie et les portes en bois de noyer naturel. »28 Ces informations qui permettraient à un décorateur, au théâtre ou au cinéma, de reconstituer réellement l’espace romanesque, ces informations couvrant le champ visuel du récit, je ne les trouverai jamais dans la Recherche, à baigner dans un flou permanent, parfois dans une obscurité presque complète, comme lorsque Swann se signale en animant non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant « sans sonner », mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers.29 Ce jardin, je ne le vois pas. Ce sont les bruits, les voix, leurs échos, relayés par les odeurs, les saveurs, les sensations tactiles, leur mouvance sensible qui façonnent, en s’intégrant les uns aux autres, le volume du lieu proustien comme une sorte de membrane mobile, plus ou moins oppressante, m’affectant à fleur de peau.

En réalité, Swann émet le même signal que l’enfant, malgré ses efforts de courtoisie, à laisser entrevoir sa mélancolie, sa lassitude, son chagrin, et à ramener encore des profondeurs la charge d’une malédiction que nul ne voudrait porter. Swann s’est mal marié, il se laisse mener par une mauvaise femme, elle le rend aveugle. Pourtant, si l’enfant lui doit d’être malheureux, il ne se reconnaît pas moins en lui, comme s’ils partageaient la même infirmité, encore que le petit ignore en quoi elle consiste exactement. Mais, en cela, le signal se rend d’autant plus oppressant et inquiétant.

Proust songea à être plus clair : Le père de M. Swann était un associé d’agent de change d’une assez grande fortune et en somme sa qualité de Juif passait à peu près inaperçue parce qu’il ne fréquentait guère que des catholiques et donnait tout au plus aux personnes curieuses l’envie de lui demander si c’était vrai que les Juifs étaient forcés de manger un enfant vivant à certains jours.30 Toutefois, la force du mythe ne s’éprouve pleinement que dans la nuit. À s’éclairer, il perd de son élan. Proust abandonna l’allusion au crime d’Israël dans un carnet d’esquisses. Mais, à resurgir dans son roman sous la forme d’un hiéroglyphe, en me laissant le soin de décrypter, il ne me restitue pas moins son impact maniaque.

« Parmi les calomnies engendrées par la haine et le fanatisme, il n’y en a certes pas de plus absurde que celle qui affirme que les Juifs versent le sang à l’occasion de leurs fêtes religieuses », assurait Ernest Renan. « Croire à de pareilles histoires n’est rien moins qu’une folie monstrueuse. »31 À remettre en cause la thèse du crime rituel, Renan et avec lui tant d’autres experts au xixe siècle ne transféraient pas moins au mauvais sang d’Israël la charge de pourrir la vie. En inscrivant dans le mythe du Juif le travail de la tare congénitale et du sadisme héréditaire, ils imposaient seulement une autre lecture du crime. Le supplice du coucher ne convoque pas que les souvenirs d’enfance de Proust, mais ceux des débats de la rue de Bellechasse, à la table de Mme Alphonse Daudet. Dans « l’enfant sacrifié », l’antisémite reconnaissait l’allégorie de la vie qu’Israël étouffe pour y trouver la force de se constituer, de se maintenir, de se renouveler et d’assujettir ; mais, si elle étouffe, c’est que précisément elle épouse la consistance de la membrane spatiale qui agit sur soi, à son corps défendant, en faisant aussitôt la nuit autour de soi – la nuit et l’insomnie.

Ainsi, Swann devient l’auteur inconscient de mes tristesses, explique l’enfant.32 Il pourrait pleurer. Cependant il observe se constituer une image. Phénomène photographique, là encore. Toutefois, il ne sollicite pas l’œil, mais le nez. Cet escalier détesté où je m’engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin.33 Et l’image mentale de se fixer en soi. Swann ne prive pas seulement l’enfant de sa mère ; il ne provoque pas seulement l’imagination d’une fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyions que des tourbillons ennemis, pervers et délicieux entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons ;34 il lui crée le moteur de son roman. Roman affolant, mais qui n’est si affolant que parce que Swann est juif, en dégageant l’odeur de la chambre noire où le petit Marcel devient en retour, sinon le fils imprégné de Swann, du moins son semblable.

Les théologiens chrétiens certifiaient jadis que seule la chair se décompose quand l’esprit persiste. Kant restaurait un clivage comparable, lorsqu’il imposait à l’espace d’épouser une forme exclusivement convexe et extérieure, et au temps de se mouler dans la forme concave du même englobement, refermée sur soi et purement intériorisée. La distorsion entre une existence nécessairement limitée par la naissance et par la mort, si je considère ma trajectoire objectivement et comme de l’extérieur, et l’épreuve d’une puissance infinie, ressentie intérieurement, si je me place subjectivement comme au cœur de cette trajectoire, restituait à l’âge des Lumières les conditions de la double identité de pharmakon : poison et remède, en donnant à l’univers le parfum et le goût de la drogue – à quoi Combray, à présent, associe l’odeur du milieu de la France, confinée, sucrée, confite et vaguement écœurante, pourtant avec quelque chose de délicieusement fané et fade.

Milieu, ou plutôt mille lieues, mille lieues sous les mers, mille lieues au centre de la terre. Milieu du monde, milieu de toutes choses où l’on vit replié sur soi, entre soi et pour soi. Rien ne s’y passe, du moins rien d’imprévu, quand l’incident du dîner en l’honneur d’un Juif ramène l’enfant à son cauchemar habituel. Cependant, s’il convoque les hantises qui peuplaient les songes du xixe siècle, Proust les loge dans un paysage où elles me parviennent délestées de leur portée spectaculaire, réduites à une échelle enfantine. Hantises fluidifiées en quelque sorte, à passer dans le courant de la vie de province où il ne se passe rien, sauf d’infimes incidents, à peine signalés, à quoi je me heurte comme contre une vitre confondue avec la transparence du paysage, avec sa fadeur, avec sa monotonie mais qui, à se briser, provoque en soi un choc d’autant plus saisissant qu’il se donne le pouvoir de me réveiller en changeant soudain l’échelle du détail, quand je comprends qu’il n’est pas un détail.

Comment l’espace, investi maintenant comme pure extériorité, ne deviendrait-il pas aussi oppressant, aussi agressif, aussi flippant qu’un poison, à convier dans son tumulte non seulement le jeu des hallucinations, des spectacles, des supplices, des cruautés les plus atroces, mais l’emprise tragique du pouvoir sur soi, parce que, précisément, les choses prennent autant que de vie que les hommes ?

Seul le temps maintenant, le remède, s’il se constitue symétriquement en pure intériorité, en se détachant de la chronologie qu’indiquent les horloges pour relancer en soi son énergie créatrice et l’élasticité infinie de sa durée, pourrait permettre de se défendre contre la toxicité spatiale et la toxicomanie, sa conséquence nécessaire à quoi chacun paie sa rançon, d’une manière ou d’une autre. Lieu de résistance paradoxal, puisqu’il ne se situe pas dans l’espace, il délimitait au regard de Bergson une ligne de front d’autant plus stratégique que de sa résistance dépendaient les enjeux les plus vitaux – le seul moyen de s’en sortir – alors qu’il élaborait la théorie d’une sorte de guerre entre temps et espace, à séparer la vie concrète, éprouvée dans sa qualité et dans sa volonté pures, de la vie abstraite, sans vécu réel, restreinte en somme à des paramètres quantifiables : succès, fortune, notoriété, maîtrise, science, etc., mais qui n’empêchent pas le sentiment de perdre sa vie et de se nourrir d’illusions pieuses ou cyniques.

Te rappelles-tu ce qu’on nous disait de la Métaphysique d’Aristote ? Avant lui, l’erreur des matérialistes croyant par l’analyse trouver la réalité dans la matière, l’erreur des platoniciens la cherchant en dehors de la matière dans des abstractions ; Aristote comprenant qu’elle ne peut être dans une abstraction, qu’elle n’est pas pourtant la matière elle-même mais ce qui, en chaque chose individuelle, est en quelque sorte derrière la matière, le sens de sa forme et la loi de son développement, demandait Proust à Fernand Gregh.35 Ce qu’on nous disait de la Métaphysique d’Aristote, ou plutôt celui qui en nous disait, s’il lui fut un maître en philosophie, n’appartenait pas pour autant au corps enseignant du lycée Condorcet ou de la faculté de droit mais au cercle familial et au privilège qu’il lui conférait alors – car voilà à quoi se rapporte le souvenir de ce commentaire d’Aristote, encore qu’il faille remonter jusqu’au 7 novembre 1892, et à la vingt et unième année de Proust, pour le retrouver, lorsqu’il invitait Gregh à venir dîner ce soir lundi, à 7 heures précises, seul avec M. Bergson et surtout pas en habit.36

Geliebte Grossmutter… écrivait-il à Adèle Weil, le 5 février 1881, pour lui fêter son anniversaire. « Chère Grand-mère… » Proust n’avait pas encore dix ans. On pouvait sûrement trouver alors, dans la maison d’Auteuil, une vieille bible où un enfant pouvait apprendre l’allemand. N’était-ce pas la langue que parlaient les Weil dans le ghetto de Niedernai jadis (mais il n’y avait pas non plus si longtemps) et qu’ils parlaient encore parfois entre soi, y compris avec les Bergson ? Bible où l’enfant pouvait lire : Und Abraam gab diesem Ort den Namen « Gott sieht », von dem man noch heute sagt, auf dem Berg : Gott lasst sich sehen : « Et Abraham donna à ce lieu le nom de “le Seigneur a vu”, de sorte qu’on dit aujourd’hui, sur la montagne : le Seigneur veille. »37 Berg : Gott ; non pas le mont de Dieu, mais le mont nommé Dieu, où il pourvoit – où il fait voir et en fait voir. Autrement dit en hébreu le mont Moriah, le manifeste de Yah, où l’ange empêcha Abraham de sacrifier son fils Isaac et où s’élèverait Jérusalem. L’allégorie de la littérature, l’écrivain même en langue proustienne : Bergotte.

Et Proust de reprocher à Gaston Gallimard : Ils ne se sont pas aperçus que chaque fois que je parle des romans de Bergotte, on a imprimé les romans de Bergson, en le priant d’en aviser les correcteurs du Côté de Guermantes, en l’occurrence Jacques Rivière et André Breton. Monsieur (le charmant dada qui a revu les épreuves et dont le nom m’échappe par amnésie d’un instant) a cru lire. Jacques Rivière a cru lire !38 Cependant l’incident de cette coquille tenait au fait que la famille de Berek Zbitkower en passant de Pologne en Angleterre avait changé son nom en Berekson, et qu’en s’installant à Paris dans les années 1860 les Berekson changèrent à nouveau leur nom, sans doute pour le rendre plus harmonieux à des oreilles françaises, encore qu’ils sollicitaient comme Swann un anglicisme et qu’ils y impliquaient comme lui un écho en allemand, en prenant le patronyme de Bergson, autrement dit fils du mont. Songeaient-ils au mont du Temple ? Qui sait ? Posez-vous la question avec le même flair que le grand-père du Narrateur : Avant de les avoir vus, rien qu’en entendant leur nom qui, bien souvent, n’avait rien de particulièrement israélite, il devinait non seulement l’origine juive de ceux de mes amis qui l’étaient en effet, mais même ce qu’il y avait quelquefois de fâcheux dans leur famille.

« Et comment s’appelle-t-il ton ami qui vient ce soir ?

– Dumont, grand-père.

– Dumont ! Oh ! je me méfie. » Et il chantait :

« Archers, faites bonne garde !

Veillez sans trêve et sans bruit. »39

Sans quoi Bergotte, en langue proustienne, ne pourrait pas signifier « le livre » ». Il implique entre Proust et son lecteur l’échange du même signe qu’entre Swann et l’enfant de Combray, un signe donné à déchiffrer comme un hiéroglyphe qui, s’il est l’auteur de mes tristesses, ne me donne pas moins mes joies.

Le mont du Temple, jadis, créait le seul lieu où approcher Yah et respirer ses parfums. « À partir de Jéricho on sentait déjà l’odeur des parfums », rapporte la Mischna.40 Transcrite au début de l’ère chrétienne, elle gardait encore la mémoire vivante du Temple. « Puisque, dans ce lieu saint, on égorgeait chaque jour beaucoup d’animaux, qu’on y découpait et brûlait des chairs, et qu’on y lavait les intestins, il est certain que, si l’on l’avait laissé dans cet état, il aurait exhalé une odeur pareille à celle des boucheries », concevait Maïmonide.41 Le Temple maintenait des rites de sacrifices et de stupéfaction semblables, au moins en cela, à ceux des cultes païens. Fallut-il la destruction de Jérusalem en 586, et que le roi de Babylone crevât les yeux du roi de Juda, pour que la lecture du texte saint prît une place aussi exclusive dans la pensée juive, précisément en exil à Babylone, lorsqu’à partir de fragments épars une école rassembla et édita la Bible.

Si le Temple fut reconstruit, s’il recréait son phare au judaïsme, s’il rediffusait ses parfums en convoquant le pèlerinage annuel pour la Pâque, il n’empêchait pas la dispersion d’Israël jusque très loin – en Afrique du Nord, en Espagne, mais également en Perse, en Grèce, en Italie – quand le Cantique des cantiques, maintenant, comparait Israël à une femme et Yah à son amant. Suffisait-il à son odeur d’émaner de la lecture du texte saint, où qu’elle ait lieu. Et, s’il lui commandait de respecter sa loi, il ne lui promettait pas moins le plaisir. « Qu’il me baise des baisers de sa bouche ! Car tes amours sont meilleures que le vin. »42 Admettre un chant aussi profane dans le canon de la Bible offensait la noblesse juive. Que Dieu puisse produire de la jouissance en mettant Israël dans une position féminine n’allait pas de soi. Accepter une telle position bouleversait la symbolique de la Loi. La destruction du second Temple, la défaite de la Judée contre Rome, la fin de la noblesse juive, l’émiettement d’Israël jusqu’en Inde, jusqu’au Sahara, jusqu’en Gaule, soulevèrent la révolution de l’ère talmudique. Dieu, désormais, prenait la présence d’une source d’où s’épanchaient sa justice, son amour et ses soins. « Comment savons-nous que la Chekhina soutient le malade ? » demandait Rabbi Anan. « Parce qu’il est dit : L’Éternel, au-dessus de son lit de douleur, le soutient.43 »44 Et s’évadait-elle de la coupe à fumigations de Proust pour répandre les effluves qui suppléaient à son infirmité. « Rabbi Simon ben Johaï disait : “Vois comme les enfants d’Israël sont chers au Saint, béni soit-il ; partout où ils sont exilés la Chekhina les accompagne : lorsqu’ils étaient en Égypte, la Chekhina était avec eux, puisqu’il est dit : Ne me suis-je pas révélé aux tiens lorsqu’ils étaient en Égypte ?45 Lorsqu’ils étaient à Babylone, la Chekhina est demeurée avec eux : À cause de vous, j’ai été envoyé à Babylone.46 Lorsqu’ils seront libérés, la Chekhina les accompagnera de la même façon, car il est dit L’Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, reviendra de ton exil.47 »48

Bergson ne l’oubliait pas quand il invoquait la source de vie en quoi consistait le temps qu’il inventait. Les lumières allumées pour le chabbat, le partage du pain et du vin appelaient la bénédiction de la Chekhina sur la table et sur tous ceux qu’elle rassemblait. Le rite ne commandait pas qu’un jour de repos hebdomadaire, il formait de nouvelles habitudes mentales à quoi adhérait une masse où se mêlaient tous les peuples de l’Empire, hommes libres et esclaves confondus. « Cette coutume d’une race exécrée a si bien prévalu qu’elle est déjà reçue par toute la terre : les vaincus ont donné leurs lois aux vainqueurs », déplorait Sénèque. Toutefois, il remarquait : « Les Juifs connaissent les raisons de leurs rites ; mais la majeure partie de la nation fait tout cela sans savoir pourquoi elle le fait. »49 Pourtant, s’il était assez facile alors, sous Néron, de distinguer les « Juifs sans le savoir » des Juifs proprement dits – soumis au fiscus judaïcus, l’impôt qui les exemptait de sacrifier au culte de l’empereur –, cette masse plus ou moins judaïsante, déjà si nombreuse au ier siècle à en croire Sénèque, ne célébrait pas le rite du repas sabbatique sans y éprouver du plaisir, quitte à s’épargner de régler la taxe par quoi l’on se déclarait délibérément et publiquement juif. Cependant la dispersion d’Israël dans les campagnes où les Juifs travaillaient encore majoritairement, par tradition, à la culture du vin, de l’olivier, du palmier dattier et à l’élevage pastoral, organisait une société qui n’était guère homogène, répartie en communautés que seules unissaient la lecture du texte saint et la rançon volontaire du fiscus judaïcus, de sorte qu’il existait déjà une gamme très étendue de couleurs « juives ».

Tous les samedis, comme Françoise allait dans l’après-midi au marché de Roussainville-le-Pin, le déjeuner était pour tout le monde une heure plus tôt, raconte le Narrateur. Cette avance du déjeuner donnait au samedi, pour nous tous, une figure particulière, indulgente, et assez sympathique. Au moment où d’habitude on a encore une heure à vivre avant la détente du repas, on savait que, dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un bifteck immérité. Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national.50 Il restitue ce temps, il y a plus de deux mille ans, où le chabbat inaugurait la célébration d’une fête à la « maison », loin du faste spectaculaire du Temple et de ses sacrifices.

Les fleurs rassemblées par millions, cousues en myriades de guirlandes ou réunies en tapis le long des rues et sur les parvis des temples ou des églises rappellent encore en Inde ou Amérique latine le même faste. Les pétales serrés en masse tendent à la foule le miroir de sa piété, à déchaîner leurs parfums, à dégorger leurs couleurs. Les jaunes, les oranges, les rouges qui au soleil passent le seuil d’une saturation affolante pleurent bientôt de pathétique, en un dernier ressort chromatique, avant qu’avec la nuit les illuminations des cierges et des torches ne reprennent le relais d’une nouvelle passion de la couleur, à s’allier à l’ombre, à vibrer, à chatoyer, à lancer les flèches qui serrent le cœur. Cette piété n’est plus requise au chabbat qu’à l’état d’une miniature. Deux bougies, quelques pétales. À Constantine, jadis, pour fêter Pourim, les familles juives dressaient une petite table où seuls les enfants pouvaient s’asseoir. La vaisselle, les couverts sortaient des « dînettes ». Le mobilier, le linge, jusqu’aux aliments, les cailles, les pommes de terre, les fruits, les pâtisseries réduits à la même taille enfantine, naturellement nains ou remodelés pour se soumettre à la loi qui semblait avoir rétréci toute chose à mes proportions, provoquaient le ravissement, l’enchantement qui me laissait entrevoir que j’étais juif, par exception à la règle commune. Toutefois, en signalant la même exception, par le souvenir d’un rite qui ramène à soi la même sorte d’enchantement, le Narrateur n’affirme pas pour autant qu’il l’est. Comment pourrait-il l’affirmer ? Il se laisse seulement hanter par cette hallucination.

Si elle produit un cauchemar, elle ne retient pas moins la pression de la joie, son goût, son odeur, son tact, même s’ils frôlent à peine le souvenir. Le rite du samedi commande une fête que l’enfant apprécie, où il reconnaît les siens, mais par une attache dont la consistance n’évoque rien d’angoissant ni d’infamant. Rite devenu laïque en somme, fondu au paysage de la campagne française, il ne sollicite plus la Chekhina ni sa bénédiction ; ou, s’il la sollicite, c’est par l’épanchement du flux rassurant qui drape l’étoffe familiale et la tend comme la nappe du déjeuner sur la table, en lui donnant le sentiment de sa cohésion, de sa solidité, de sa confiance en soi. Dès le matin, avant d’être habillés, sans raison, pour le plaisir d’éprouver la force de la solidarité, on se disait les uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme : « Il n’y a pas de temps à perdre, n’oublions pas que c’est samedi ! » cependant que ma tante, conférant avec Françoise et songeant que la journée serait plus longue que d’habitude, disait : « Si vous leur faisiez un beau morceau de veau, comme c’est samedi. » Si à dix heures et demie un distrait tirait sa montre en disant : « Allons, encore une heure et demie avant le déjeuner », chacun était enchanté d’avoir à lui dire : « Mais voyons, à quoi pensez-vous, vous oubliez que c’est samedi ! » ; on en riait encore un quart d’heure après.51 Cette insistance à prononcer ce nom samedi, à le faire sonner, à le répéter à plaisir, à restituer l’allégresse qu’il suscitait chez les siens, enclenche un vertige dont le Narrateur ne semble pas conscient. Mais, là encore, comment pourrait-il l’être ? Le Narrateur vit sous l’emprise d’un auteur qui transpose le chabbat dans une maison dépourvue de mémoire juive, sauf quand l’intrusion de Swann la réveille, mais en provoquant aussitôt une crise où cette mémoire des profondeurs, à affleurer, se rend insupportable. Le transport crée forcément un traumatisme, même si l’enfant ne le perçoit que dans le flou perpétuel qui l’entoure.

Le déjeuner du samedi à Combray ne remet pas moins en jeu la mémoire de Proust. Seulement, le transport, à présent, emprunte une autre voie et un autre véhicule. Il n’est plus conditionné par une montée brutale d’adrénaline mais par la diffusion lente de l’endorphine. Le Narrateur agit alors comme sous hypnose : il transmet à son lecteur le signe qu’il est juif sans pour autant le prendre en compte. Une fois l’échange accompli, il ne s’en souviendra plus. La surprise d’un barbare (nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu’avait de particulier le samedi) qui, étant venu à onze heures pour parler à mon père, nous avait trouvés à table, était une des choses qui, dans sa vie, avaient le plus égayé Françoise. Mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plus tôt le samedi, elle trouvait plus comique encore (tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit) que mon père, lui, n’eût pas eu l’idée que ce barbare pouvait l’ignorer et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger : « Mais voyons, c’est samedi ! »52 Le signe vous est confié. À vous de le saisir ou de l’ignorer, peu importe. Cela ne concerne plus le Narrateur. Cela ne se passe plus qu’entre Proust et soi.

La transposition, le jeu de ses sentiments et de ses résonances, jusqu’en ce qu’elles portent de plus douloureux, de plus choquant, ou de plus plaisant, de plus exaltant, à offrir son moteur à la Recherche, ne lui désignent pas moins son objet et son sujet. Comment transposer ? Comment s’en sortir ?

La tradition du sabbat rural initiée par les esclaves des villas alexandrines ou romaines, maintenue par les serfs des domaines féodaux puis par les peuples des campagnes, s’est prolongée jusqu’au xxe siècle, en terre chrétienne comme en terre d’islam. On en trouve encore des traces aujourd’hui. Lors d’une enquête ethnologique, Patrick Pardo assista à un sabbat en Bretagne dans les années 1990, sabbat véhiculé par-delà les millénaires dans sa forme la plus archaïque, démoulée du chabbat proprement dit et vécue comme au degré zéro du judaïsme, pourtant étonnamment vivante encore. À l’issue de la récolte des pommes, le fermier invite ses ouvriers à se partager la « bouteille à signe », le jilgré, un cidre où l’on a fait macérer des graines et des feuilles de datura, selon une recette hallucinogène tout aussi archaïque, et décidément proustienne sans le savoir. « Cette société très provisoirement égalitaire se révèle symboliquement par le fait qu’avant la stigmatisation hygiéniste, relativement récente, le verre unique de service que l’on se passait de main en main a longtemps été l’affirmation implicite d’un “sans classe” (ou plutôt “hors classe”) rassemblant pendant et après les travaux, agricoles ou non, les hommes d’où qu’ils viennent. »53 Le parcours de la « bouteille à signe » n’ordonne pas pour autant une communion spectaculaire, mais le resserrement dans la nuit, la bonne humeur que soulève la drogue, comme dans une free party actuelle en somme. Ces rites pratiqués au niveau le plus populaire, associés à un monde hallucinatoire habité par des génies familiers, redoutables ou favorables, mais toujours facétieux et retors, les djinns en Orient, les dibbouks en Europe, nourrissent la littérature talmudique depuis près de deux mille ans. « Tournons un feuillet, et des recettes magiques nous entrons dans la magie pure », observait Darmesteter en se penchant sur une page du Talmud. « Elle vous racontera les faits et gestes des démons qui mangent et boivent, vivent et meurent, se reproduisent comme nous autres mortels, partageant en cela la faiblesse humaine, mais qui sont ailés, se transportent en un instant par tout l’univers, connaissent l’avenir, et, invisibles, peuvent prendre toute forme qui leur plaît. »54 Retrouvez-les à Combray. S’ils projettent leurs figures monstrueuses sur les murs d’une chambre d’enfant, ils ne possèdent pas moins le don de se retourner comme un gant et de se rendre aimables. Voilà les dealers qui ne cessent de parcourir vos veines, vos nerfs, votre cerveau, et de jouer à la Bourse du bien-être ou du mal-être, mais ils disposent encore du pouvoir de modifier tout ce qui vous entoure, pour le doter de sa portée signifiante, en le distordant, en le contractant, en l’enflant, en le faisant respirer en quelque sorte, comme un être vivant, sans quoi l’espace ne pourrait pas vous toucher.

Jadis, les dieux façonnaient les yeux, la bouche, les doigts, l’anus, bref le corps de l’espace, démultiplié en autant de corps qu’il se trouvait de partenaires pour vous rendre son activité sensible, vous laisser mesurer sa puissance, sa fureur, son indomptabilité, mais vous permettre aussi de vous le concilier, du moins de l’approcher, de l’amadouer, de le flatter. Il restait toujours terrorisant, mais les dieux disposaient encore du don d’absorber l’espace comme des buvards, de lui imposer des directives, et en somme un gouvernement qui, s’il conservait un caractère imprévisible, dément et cruel, n’était plus aussi effrayant en s’acquérant une visibilité, une peinture, une esthétique – imaginaire, hallucinatoire, hypnotique, activée au fond de soi par les mêmes dealers, mais pas moins fonctionnelle, si elle rassurait.

« L’Antiquité classique n’a jamais surmonté le sentiment que l’espace immatériel était quelque chose d’étranger et d’hostile, même, au monde des formes tangibles », notait Panofsky. « Aux époques préhellénistiques, on avait traduit cet espace immatériel, dans les peintures comme dans les bas-reliefs, par une surface opaque, esthétiquement négative ; et même après qu’Empédocle et Anaxagore eurent découvert que l’air était une substance matérielle, les artistes continuèrent à interpréter l’espace comme un composé de solides et de “vides”, plutôt que comme la modification d’un continuum unique. »55 Que le « vide », que le « rien » pût être de la même nature que le « plein », que le « corps » en se comprenant dans la même consistance qui créait son unité ontologique à l’espace, cette idée, si elle pouvait être admise en théorie, ne trouvait pas pour autant d’expression formelle dans l’art gréco-romain, pas plus que dans l’art chrétien. Un artiste, alors, ne pouvait observer que des corps, mais pas un « paysage ».

Ce qu’on appelait la terre, c’est-à-dire non seulement le sol mais le ciel, le cosmos, se confondait avec les corps des dieux, des saints, des princes qui en se détachant de leur enveloppe charnelle, transitoire et mortelle, s’interposaient entre l’espace et le regard pour fournir au monde sa signifiance, sa règle, sa loi. L’art du paysage proprement dit, libéré de toute allégorie, n’apparut en Hollande qu’au milieu du xviie siècle, à partir du perfectionnement des chambres noires, encore qu’il ne dépendait pas moins de la révolution de la première république moderne quand elle s’instaura aux Pays-Bas. Vermeer n’aurait pas pu peindre la Vue de Delft – le plus beau tableau du monde, selon Proust – sans cette révolution technique, théologique et politique.

Spinoza qui fut, dit-on, l’ami de Vermeer, qui aurait même pu lui fournir ses objectifs de prises de vue, ne produisait pas pour autant de paysage en philosophie, bien qu’il participât de près à la même révolution. Cette audace reviendrait à Kant, encore que Spinoza dépeuplait déjà la nature des corps spectaculaires de ses dieux, pour leur substituer un bouillonnement de passions opérant comme les génies et les démons du Talmud. À se miniaturiser, à se rendre invisibles, ils soulevaient le rideau qui, en faisant disparaître le grand spectacle du divin, décidément trop sucré, sécrétait l’art de Vermeer où ces génies, ces démons prenaient de tout autres qualités, pour diffuser les vapeurs, les scintillements, les miroitements qui signifiaient seuls, désormais, comme en faisant basculer le dedans au dehors, à produire une vue photographique d’un réalisme prodigieux, mais qui ne semblait si prodigieux que parce qu’elle pénétrait dans les replis d’un espace mental où personne jusqu’alors n’était jamais entré, pas même les chirurgiens hollandais qui autopsiaient le cerveau du Christ sous le regard de Rembrandt.

C’étaient de ces chambres de province qui – de même qu’en certains pays des parties entières de l’air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas – nous enchantent des mille odeurs qu’y dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l’atmosphère y tient en suspens, raconte le Narrateur,56 en me sidérant par la même espèce de prodige en littérature, sans l’aide d’aucun appareil technique, ni objectif de prises de vue, ni pinceau, ni toile, sans allégorie, sans relent spectaculaire, par la seule signifiance de sa voix, de son élan, de son écho affectif, au devoir de réinventer la vue par d’autres moyens que la vue. Écoutez : Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissés tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie.57 Concevez qu’en réalité l’enfant de Combray est aveugle – sans le savoir. Le saurait-il qu’il aurait aussitôt l’envie d’appeler sa mère au secours. Seulement il rêve qu’il voit.

Cela arrive souvent aux aveugles. Durant leur sommeil ils oublient qu’ils ont perdu la vue. Comment ne l’oublieraient-ils pas puisqu’en rêvant ils voient ? Mais un aveugle de naissance n’a pas la moindre idée de son infirmité. Il n’a jamais quitté le rêve. Pourquoi ne verrait-il pas ? Faut-il que sa mère le lui explique ou qu’il le déduise de lui-même. Ce n’est pas facile. Car, même s’il conçoit que ses représentations spatiales ne lui parviennent pas par les réseaux de son nerf optique mais par ceux de ses autres sens, son univers mental ne lui restitue pas moins une « vision ». L’enfant finit tout de même par le comprendre quand il se heurte à l’objet qui lui laisse imaginer en quoi consiste sa malédiction. Si on éloigne le petit quand on reçoit du monde, ce n’est pas sans raison. Une cécité de naissance, plus encore que l’asthme, en langue médicale alors, signifiait la tare et convoquait en soi la théorie de la dégénérescence. Mais encore la cataracte congénitale et le glaucome, causes les plus fréquentes de la cécité des enfants, leur donnaient des « yeux de bœuf » qui les rendaient repoussants, maléfiques, diaboliques. Voilà le cauchemar qui réveille le petit Marcel, encore qu’il ne se cogne pas réellement contre un objet, mais contre Swann, en qui il reconnaît aussitôt un autre aveugle, à se représenter mentalement la cécité.

Ma mère fit remarquer qu’il avait pourtant l’air bien moins triste depuis quelque temps. « Il fait aussi moins souvent ce geste qu’il a tout à fait comme son père de s’essuyer les yeux et de se passer la main sur le front. »58 Ce tic nerveux de Swann, la plupart des aveugles de naissance s’y soumettent. Leurs yeux sans usage fonctionnel leur deviennent un jouet, un outil de plaisir. Ils les touchent, les manipulent, les enfoncent dans leurs orbites. Un médecin y détecterait aussitôt le symptôme le plus manifeste du « blindisme » en terme clinique. Pour autant, Swann ne sait pas qu’il est aveugle. Ou, s’il le sait, il fait semblant ne pas le savoir. Mais, vous qui lisez, n’oubliez pas non plus que vous avez perdu la vue. Vous ne vous en rendez pas compte, seulement maintenant vous agissez comme l’enfant de Combray, frappé par la même malédiction, hanté par le même cauchemar.

Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l’air des choses les plus disparates, d’une aile transparente de mouche, de l’envers blanc d’une étiquette, d’un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d’un nid. Mille petits détails inutiles – charmante prodigalité du pharmacien – qu’on eût supprimés dans une préparation factice, me donnaient, comme un livre où on s’émerveille de rencontrer le nom d’une personne de connaissance, le plaisir de comprendre que c’était bien des tiges de vrais tilleuls.59 Cette assiette remplie de branches de tilleul, si je la vois à présent, ne doit rien à ma vision optique. Si, en ce moment, mes yeux détectent des caractères d’imprimerie, ils opèrent comme des doigts qui effleurent des notes sur un clavier. La lettre ne désigne que l’expression d’un son. En lisant, je joue d’un instrument. Je convertis les signes d’une partition sonore en message vocal en requérant le compagnon qui me raconte ce qui se passe autour de moi. Si je voyais, je n’aurais pas besoin de lui. Ce que me répercute la page, à mesure que les mots défilent, n’est que le miroir de ma cécité, quand à présent un guide s’installe à mes côtés. Sans son récit, je serais plongé dans l’obscurité de signes sans signification. L’assiette n’est ressuscitée que par sa voix. Si elle me touche, c’est que précisément il ne se contente pas de me livrer une information visuelle, comme le faisait Balzac, mais qu’il prend les branches et qu’il les palpe. Tiens, on dirait l’aile transparente d’une mouche, l’envers blanc d’une étiquette, un pétale de rose. Qu’est-ce que cela peut être ? C’est comme s’il me passait l’objet en sollicitant mon propre toucher, à enclencher le phénomène hallucinatoire qui me restitue l’objet en volume, en texture, en senteur, en saveur. Faut-il l’approcher de mes narines, de mes lèvres, pour que m’apparaisse enfin l’image de la tige de tilleul. Sans quoi, la lecture de la Recherche ne serait pas aussi stupéfiante : elle m’apprend que je suis aussi aveugle que le Narrateur.

Je faisais quelques pas du prie-Dieu aux fauteuils en velours frappé, toujours revêtus d’un appui-tête au crochet ; et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et « lever » la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense « chausson » où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.60 Les images visuelles, les ramages du papier peint, les fleurs du couvre-lit, si elles surgissent – et encore sans jamais quitter le flou –, ne se forment qu’à la fin du cheminement où il m’a fallu d’abord sentir la chambre, la flairer, la repérer, et me laisser instruire par les sens qui suppléent à ma cécité. La vision de l’espace ne se reconstitue pas moins, mais d’une tout autre manière que si j’avais encore des yeux pour voir.

Quant aux yeux crevés, justement la Synagogue est aveugle, fait remarquer Charlus au Narrateur.61 L’invention des ampoules électriques a ôté une part de son charme au chabbat. Pourtant la présence d’une lampe, ne serait-ce qu’une veilleuse toute la nuit dans sa chambre, est si pénible qu’il vaut mieux ne rien allumer du tout. On s’habitue très bien à vivre dans la nuit. Elle détend, elle caresse, elle embrasse. Encore qu’il est des familles pieuses qui préfèrent utiliser des bougeoirs, mais pour se déplacer dans le noir cela ne sert pas à grand-chose : on ne peut porter aucune charge ce jour-là, pas même un bougeoir, pas même une clef. On ne peut porter que ses propres vêtements, des aliments ou des livres, parce qu’ils réjouissent sans « peser », mais pas non plus faire porter le poids d’une charge par d’autres. Au septième jour, Dieu s’est assis, à la lettre du mot du chabbat : s’asseoir. On dit plus volontiers s’abstenir – sans allusion sexuelle, puisque au contraire il est recommandé aux époux de faire l’amour ce jour-là. « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. »62 Cependant, s’il inaugurait le droit au soulagement, au loisir, aux vacances, s’il asseyait les maîtres et les serviteurs autour de la même table pour appeler sur soi la bénédiction de la Chekhina, le rite ne laissait pas moins éprouver la cécité.

Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann – pour lui dont les yeux quoique délicats amateurs de peinture, dont l’esprit quoique fin observateur de mœurs, portaient à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie – de se sentir transformé en une créature étrangère à l’humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique ne percevant le monde que par l’ouïe,63 quand la vie prend la qualité que requérait Proust, parce qu’alors la vie, en effet, change radicalement, en faisant appel à de tout autres circuits neurologiques que ceux que sollicitent les « clairvoyants ».

Le respect du chabbat, aujourd’hui, commande au moins de ne plus regarder la télévision. Suffit-il de la débrancher pour faire aussitôt tomber la nuit autour de soi. Le Talmud conseille pourtant de se divertir, mais sans céder à la tentation d’assister à un spectacle, quel qu’il soit, comme si la pesanteur dont il fallait de se libérer prenait la consistance de la fonction optique et du regard « public ».