Le travail de l’écrivain

Alors, en 1903, le gouvernement français décrétait la fermeture de près de 3 000 collèges catholiques. L’État confisquait leurs bâtiments. Il en expulsait les religieux. L’Église, de fait, perdait le droit d’enseigner en France.

Mais les religieux « obligés de voyager » constituaient un sujet de plaisanteries dans la bande des amis de Proust. Il laissait dire, persuadé d’avance qu’il perdrait son temps à essayer de les rendre plus tolérants.

Toutefois une nuit, dans la salle à manger, rue de Courcelles, où Proust avait l’habitude de travailler, mais aussi de recevoir ses amis, Georges de Lauris se lança dans une discussion sérieuse avec lui.

Après l’affaire Dreyfus, constatait Lauris, comment ne pas interdire aux écoles catholiques de dispenser leurs leçons, puisque précisément elles nourrissaient l’antisémitisme qui sévissait en France.

Ce raisonnement – parce qu’il éludait la différence essentielle entre le catholicisme et le cléricalisme –, ce raisonnement ne tenait pas debout, répliquait Proust : « Tout ce que nous pouvons détester dans le cléricalisme – d’abord l’antisémitisme, et pour mieux dire le cléricalisme lui-même – s’est entièrement dégagé des dogmes et de la foi catholiques », remarquait-il[1].

Il songeait notamment à Charles Maurras, un clérical tout à fait opposé aux « Évangiles de quatre Juifs obscurs » selon ses propres termes, et qui n’hésitait pas à le laisser entendre dans L’Action française, la revue phare du cléricalisme.

L’abbé Mugnier précisait : « L’Action française, c’est le catholicisme sans le christianisme[2]. »

Proust faisait le même constat. Les cléricaux tentaient de transformer l’Église en un instrument destiné à promouvoir, au-delà de l’antisémitisme, un système moral et politique fondé sur l’idolâtrie la plus abjecte de son point de vue, comme du point de vue d’un certain nombre de catholiques désormais.

Écoutez l’abbé Mugnier : « Cette haine des juifs est vraiment insensée ! Des femmes s’exaltent contre eux. Des femmes qui se disent chrétiennes. Quelle misère ![3] »

Parallèlement la gauche anticléricale ruminait des sentiments antijuifs auxquels s’ajoutaient des sentiments antichrétiens aussi virulents.

Désormais le christianisme et le judaïsme partageaient le même destin.

« Quelles que soient vos croyances, la Bible est quelque chose de réel, d’actuel », affirmait Proust. « Nous avons à trouver en elle autre chose que la saveur de son archaïsme et le divertissement de notre curiosité[4]. »

Entre le judéo-christianisme tel qu’on le concevait à présent et le paganisme, l’opposition restait tout aussi déterminante qu’à l’époque biblique selon Proust.

Alors, en été 1904, le débat sur la loi de séparation de l’Église et de l’État faisait rage en France. En réalité, il y avait déjà bien longtemps que l’État s’était séparé de l’Église. Seulement l’Église conservait un patrimoine considérable, hérité de l’Ancien Régime. Et de quel droit conservait-elle ce patrimoine ?

Après que les législateurs eurent permis à l’État de confisquer les lieux d’enseignement catholiques, il s’agissait maintenant de promulguer la loi qui permettrait à l’État de confisquer les lieux de culte catholiques : les églises, les couvents, les monastères, etc.

Mais, sans lieu de culte, comment faire pour pratiquer une religion ? Comment faire ? Cette question ne regardait pas l’État. C’était aux religieux de s’en soucier en édifiant, au besoin, des lieux de culte à leurs frais.

Le « Bloc des gauches » au pouvoir tâchait ainsi d’éradiquer la pratique du catholicisme en France. La République française versait dans le paganisme le plus barbare – du moins, Proust aboutissait à cette conclusion. Et, le 14 août, il publia dans Le Figaro un article intitulé La Mort des cathédrales.

* * *

Finalement la loi qui fut votée en 1905 renonça aux mesures les plus radicales contre les chrétiens. Et Clemenceau, devenu ministre de l’Intérieur, fit tout son possible pour calmer le jeu.

Cependant les religions traditionnelles déclinaient inexorablement en France.

Même s’il partait en guerre contre le paganisme, Proust ne perdait pas moins la Foi à la suite de la mort de sa mère en septembre 1905.

« Pour aucun de nous ne va sonner une heure où nos chagrins seront changés en ivresses, nos déceptions en réalisations inespérées et nos tortures en triomphes délicieux. Je serai de plus en plus malade, les êtres que j’ai perdus me manqueront de plus en plus, tout ce que j’avais pu rêver de la vie me sera de plus en plus inaccessible », écrivait-il alors à l’un de ses correspondants[5].

Néanmoins, de loin en loin, il publiait un article dans Le Figaro en brassant toutes sortes de choses, toutes sortes de réflexions, toutes sortes de songes – l’inceste, le parricide, le téléphone, le spiritisme, etc. – passant d’un sujet à l’autre avec une virtuosité qui caractérisait son style désormais et qu’admirait beaucoup Calmette, le directeur du Figaro.

Proust éprouvait la nécessité de sanctifier des idéaux qui n’impliquaient pas pour autant la foi en Dieu.

C’est ainsi qu’il incarnait l’Intellectuel, ce qui ne lui valait pas que des compliments. Il agaçait beaucoup de monde. Il lui arriva même de faire scandale au Figaro.

Toutefois ses interventions dans la presse restaient accessoires à ses yeux. C’est son roman, principalement, qui lui permettait d’assumer sa vocation, précisément comme un prêtre.

« Et d’ailleurs, remarquait Proust, n’était-ce pas pour m’occuper d’eux que je vivais loin de ceux qui se plaindraient de ne pas me voir, pour m’occuper d’eux plus à fond que je n’aurais pu le faire avec eux, pour chercher à les révéler à eux-mêmes, à les réaliser[6] ».

Chose remarquable : Il n’était pas le seul à concevoir ainsi la « littérature ».

Mao Dun, le rédacteur en chef d’une revue littéraire de Shanghaï, qui annonça la mort de Proust en 1922 en déplorant « une perte énorme et regrettable pour la littérature mondiale »[7], Mao Dun se comprenait dans le même cadre conceptuel, lui et tant d’autres de ses semblables, sans quoi le XXesiècle ne serait pas devenu, par excellence, le siècle des intellectuels.

Une espèce de révolution théologique se produisait qui, pour la première fois dans l’histoire, englobait le monde dans son ensemble, en confondant l’univers et l’universel.

Ni grands ni petits

Dans les Récits de la Kolyma – la chronique de vingt ans d’incarcération au Goulag – Varlam Chalamov raconte comment il découvrit un exemplaire du Côté de Guermantes traduit en russe, alors qu’il se trouvait dans un état de désespoir total.

Que faisait ce livre en Sibérie, par moins 50 degrés, dans un camp de travaux forcés ? Chalamov n’en savait rien. Seulement, voilà, ce livre lui procurait une joie dont découlait un soulagement intense. « Je n’allais pas dormir au dortoir. Proust avait plus de valeur que le sommeil », précisait-il[8].

Et voilà qu’un jour le livre lui fut volé, justement parce que, de toute évidence, ce livre lui faisait du bien.

« Qui allait donc lire cette prose étrange », se demandait-il, « presque impalpable, comme prête à s’envoler dans le cosmos, et où toutes les proportions sont dérangées, mélangées, où il n’y a ni grands ni petits ? »[9].

Selon Chalamov, le plus extraordinaire, chez Proust, c’est qu’il porte la même attention à une servante qu’à une duchesse, de même qu’à un arbre qui semble vous tendre les bras, ou à un rayon de soleil qui passe sous une porte.

C’est en ce sens que Chalamov peut dire qu’« il n’y a ni grands ni petits » chez Proust, puisque précisément, à ses yeux, l’objet en tant que tel n’a pas d’importance.

Ce qui compte, pour Proust, c’est la vision des choses – une vision qu’il s’agit de transmettre à son lecteur afin de lui redonner la force de résister au découragement.

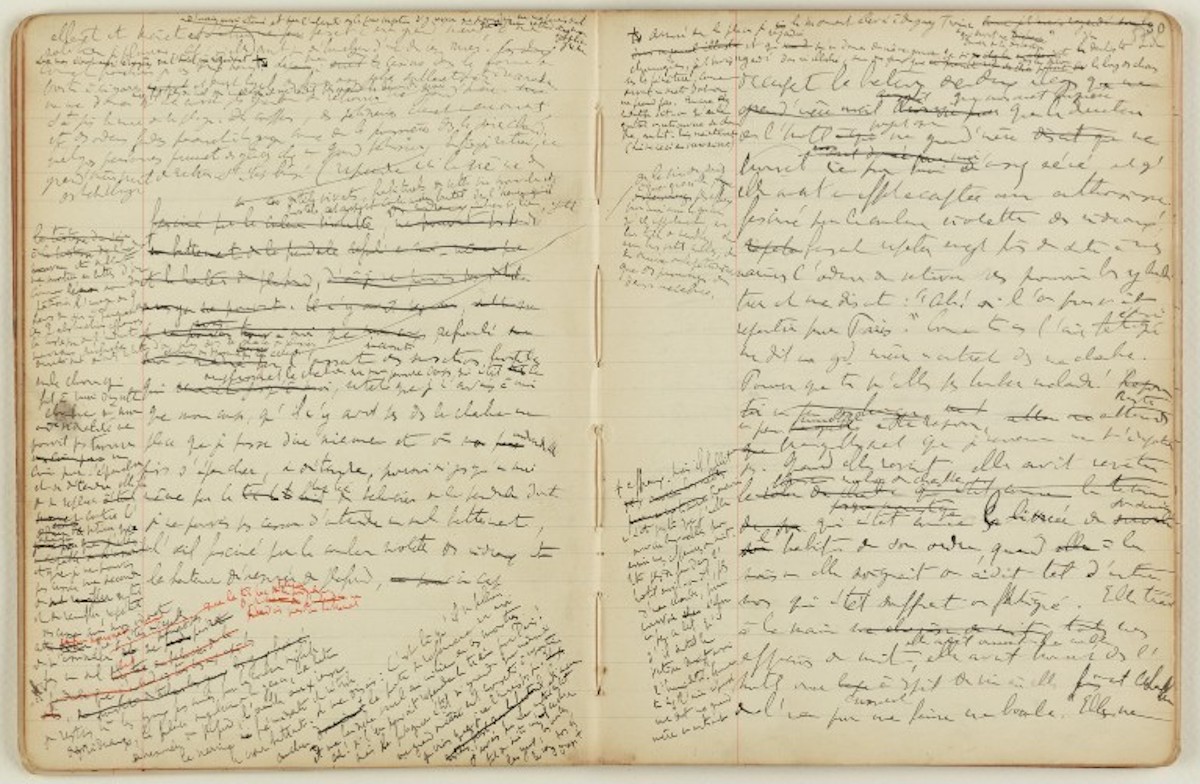

Le Manuscrit

On organisait parfois des visites guidées dans la maison de la rue Dehodencq pour de nouveaux membres de la Société des amis de Marcel Proust. Suzy s’y prêtait de mauvaise grâce, tout en tâchant d’y faire bonne figure, en maîtresse de maison irritée par la présence de tant de visiteurs chez elle.

En revanche, quand elle recevait un étranger de marque qu’elle voulait honorer, tel universitaire, tel éditeur, tel romancier, elle le conduisait volontiers dans la bibliothèque où se trouvait le manuscrit de la Recherche.

Une centaine de cahiers, des cahiers cartonnés, rigides et épais, s’alignaient sur les étagères, protégés par une vitre. Suzy sortait un trousseau de clefs. Elle déverrouillait la serrure du compartiment où on les avait rangés. Elle ouvrait le battant. Elle extirpait un cahier pour le déplier devant son invité médusé.

Un cahier tentaculaire, gonflé par des prolongements collés aux pages, des espèces de bras si nombreux, si démesurés, si monstrueux, qu’on aurait dit une pieuvre.

Tous ces cahiers se trouvaient jadis dans la chambre de Marcel, rangées sur le plateau d’une commode afin qu’il puisse facilement y accéder.

« En général, il ne les consultait pas longtemps : il cherchait un passage, le lisait, puis me faisait remettre en place le cahier », précisait Céleste[10].

Cependant Jacques Guérin (le collectionneur) s’était adjugé une dizaine de cahiers en 1935, vendus par Marthe Proust.

D’autres avaient été brûlés par Céleste en 1917 sur ordre de Marcel : trente-deux cahiers du même modèle, recouverts de moleskine noire, rangés dans sa chambre de la même façon que les autres.

« Un jour, il m’appelle, et de son petit air innocent, mais en me fixant de son regard scrutateur, il me dit :

— Céleste, mes cahiers, vous les brûlez bien ?

Vexée, j’ai répondu :

— Eh, monsieur, si vous manquez de confiance, pourquoi m’en chargez-vous ? Du moment que vous me le dites, je le fais. Puisque vous en doutez, pourquoi ne le faites-vous pas vous-mêmes ?[11] »

Les trente-deux cahiers noirs, s’ils avaient été édités, occuperaient aujourd’hui trois ou quatre tomes dans la Pléiade.

« Les pages de papier blanc étaient couvertes d’une écriture régulière et parfaite – la sienne – d’une propreté et d’une netteté sans ratures. Je ne pense pas qu’ils aient été écrits au lit ; ils dataient de la période où il écrivait encore assis, que je n’ai pas connue. À la façon dont il s’en servait, il était clair que tout l’essentiel de son œuvre était déjà dedans[12]. »

Disparus à jamais, les cahiers noirs contenaient probablement les esquisses où Swann s’est conçu peu à peu. Car il apparaît déjà tout fait dans les cahiers qui subsistent actuellement, sans qu’on puisse observer comment s’est construit son personnage.

Il en va de même pour Norpois, pour Bloch, pour Gilberte, et d’une manière générale pour tout ce qui concerne les Juifs.

Il est vrai que l’on en trouve des traces dans Jean Santeuil, mais si vagues qu’elles ne peuvent se comparer à celles qui s’associent à des sujets équivalents, comme l’aristocratie ou l’homosexualité, considérablement travaillés par Proust dans les cahiers subsistants.

Contre Sainte-Beuve

Fallois s’attelait maintenant à reconstituer le roman que Proust voulait faire paraître en 1909, un roman intitulé étrangement Contre Sainte-Beuve, la première esquisse de la Recherche où apparaissent certains de ses principaux personnages, notamment les Guermantes ; un roman inachevé, mais qu’il espérait publier en feuilleton dans Le Figaro, ce qui lui aurait donné le temps de le terminer.

La marquise de Cardaillec, née Swann, la future Gilberte, apparaît déjà dans Contre Sainte-Beuve. Et elle y prend déjà le nom de Forcheville. Elle incarne la noblesse française dans un admirable hôtel du XVIIIe siècle, à Alençon, qu’elle a reconstitué d’après les descriptions de Balzac dans le Cabinet des Antiques.

« Les personnes peu au courant voyaient dans cette pieuse restitution du passé aristocratique et provincial un effet du sang Forcheville. Moi, je savais que c’était un effet du sang Swann, dont elle avait perdu le souvenir, mais dont elle avait hérité l’intelligence[13]. »

Voilà la plus ancienne mention du nom de Swann dans les cahiers de Proust que l’on a conservés. Mais, manifestement, elle suppose qu’il a existé d’autres cahiers aujourd’hui disparus, où Proust apprenait à son lecteur qui est Swann, et qui est Forcheville.

« Il était évident qu’il manquait des cahiers », remarquait Fallois au travail de reconstituer le roman de 1909[14]. Et ça ne pouvait pas être les cahiers que Guérin avait acquis, tous postérieurs à 1909. Il manquait des cahiers du Contre Sainte-Beuve.

Le passage sur le Zohar fait également partie du même ensemble, dans l’un des cahiers les plus anciens du Manuscrit qui subsiste aujourd’hui.

« Les noms, dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées, ils prennent rang dans la série des pensées d’alors en se mêlant à elles, et voici pourquoi Zohar est devenu quelque chose d’analogue à la pensée que j’avais avant de le lire, en regardant le ciel tourmenté, en pensant que j’allais voir Venise[15]. »

Là encore, le passage ne se suffit pas à lui-même. Il laisse entendre qu’il a existé d’autres passages où Proust expliquait ce que c’était que le Zohar, et pour quelle raison ce livre intervenait dans son roman.

Pour s’y retrouver, il donnait des noms à ses cahiers de brouillon – « Dux », « Fridolin », « Querqueville », ou simplement « Cahier rouge », « Cahier vert ». Il en numérotait parfois un groupe (première partie, deuxième partie, etc.), mais généralement les cahiers n’étaient pas numérotés, ni inventoriés.

Si certains d’entre eux ont disparu, peut-être ont-ils été brûlés sur ordre de Marcel en 1917, ou par Marthe en 1935, ou par Robert à une date indéterminée.

Pourquoi les a-t-on fait disparaître ? Cela reste une énigme.

Théorie et poésie

Bernard de Fallois publia une reconstitution du Contre Sainte-Beuve en 1954. Son vieux rival, Pierre Clarac, qui ne se laissait pas abattre, fit paraître une seconde reconstitution du Contre Sainte-Beuve en 1971. Un ouvrage très différent du premier, même s’il porte le même titre, rapporté au même auteur – un cas unique, sans doute, dans l’histoire de l’édition française.

Fallois avait préféré sélectionner les éléments romanesques du texte, notamment l’épisode de la biscotte, la future madeleine, ou celui de la découverte de l’homosexualité du futur Charlus, alors que Clarac s’était attaché aux éléments théoriques, aux études sur Balzac, sur Flaubert, sur Baudelaire, et aux spéculations de toutes sortes qui en découlaient.

Mais comment Proust lui-même l’aurait-il composé ? Personne ne peut le savoir, puisqu’il n’écrivait pas par ordre chronologique. Ainsi son manuscrit ne préjuge pas de la manière dont il l’aurait assemblé en vue de sa publication. Cependant, pour être fidèle au projet de Proust, il faudrait entrelacer les éléments romanesques et les éléments théoriques dans la même étoffe narrative. Mais c’est ce qu’il y a de plus difficile à faire.

Voilà pourquoi Proust s’intéressait à la littérature rabbinique et au Zohar en particulier.

Depuis des siècles, les Juifs mêlaient deux formes littéraires dans leur texte : une forme conceptuelle, théorique et discursive, dite halakhique, afin de concevoir l’éthique dont dépend l’existence matérielle d’Israël, et une forme mystique, ésotérique et poétique, dite aggadique, dont dépend l’existence spirituelle d’Israël, et qui constitue le corpus des chroniques, des légendes, des paraboles de la tradition juive, mais toujours entrelacé au corpus théorique pour former un même ensemble.

Proust observait justement l’entrelacement de ces deux formes littéraires dans son propre texte, comme sous la pression de deux tendances opposées.

Cette opposition fondamentale renvoie aux deux cotés de l’Arbre de vie selon la Cabale, un arbre symbolique à deux branches : du côté gauche, la branche théorique, et du côté droit, la branche poétique.

L’auteur du Zohar remarquait que les deux côtés ne cessent de se quereller, au risque de provoquer une catastrophe. « Lorsqu’une querelle émanant du côté gauche se produit, la rigueur céleste se fait sentir dans le monde, et les eaux du côté gauche se transforment en un élément sec[16]. »

Qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que lorsque le côté gauche (le côté théorique) impose son autorité au détriment de l’autre côté (le côté poétique), alors la pensée s’assèche et devient déprimante, et même dangereuse.

Voilà justement ce que Proust tâchait de démontrer en s’attaquant à la méthode de Sainte-Beuve – à savoir que Sainte-Beuve, le plus célèbre critique littéraire de son temps, ne comprenait rien à Baudelaire, ni à Balzac, ni à Flaubert.

« Ainsi tout ce qui émane du côté gauche est un mélange de bien et de mal », constatait l’auteur du Zohar. « Pour que le bien soit pur sans aucun alliage de mal, il faut qu’il émane du côté qui constitue la base du monde[17]. » C’est-à-dire du côté de la poésie, du côté du mysticisme.

Mais, pour autant, il ne s’agit pas de récuser le travail de la théorie, ni de contester la nécessité de l’éthique qui en résulte. On ne peut pas se passer d’intelligence. Il s’agit de concilier les deux côtés, en empêchant le côté gauche d’étouffer le côté droit.

Ainsi Proust était-il un « poète du social », selon Emmanuel Levinas, précisément parce qu’il parvenait à concillier « sociologie » et « poésie ».

« Ce n’est pas l’événement intérieur qui compte », pour Proust, précisait Levinas, « mais la façon dont le moi s’en saisit et en est bouleversé, comme s’il le rencontrait chez un autre[18]. »

Le travail de l’écrivain

En somme, ce que Proust appelle la « littérature », c’est ce que l’auteur du Zohar appelait la « couronne suprême », kether en hébreu, la sphère mentale la plus proche de Dieu, là où les deux côtés se rejoignent, justement au sommet de l’Arbre de vie, à son couronnement.

« Cette infériorité de l’intelligence, c’est tout de même à l’intelligence qu’il faut demander de l’établir », observait Proust. « Si l’intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c’est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n’a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n’y a qu’elle qui soit capable de proclamer que l’instinct doit occuper la première[19]. »

* * *

Ç’aurait été intéressant de publier le passage sur le Zohar, mais naturellement il n’en était pas question.

En ce qui concerne Fallois, cela n’avait rien d’étonnant puisqu’il ne sélectionnait que les éléments romanesques du Contre Sainte-Beuve en se privant volontairement de ce que Proust appelle le « travail de l’écrivain »[20].

En revanche, en ce qui concerne Clarac, le refus de faire paraître le passage sur le Zohar n’avait rien de rationnel, puisque précisément il se proposait de ne sélectionner que les éléments théoriques du Contre Sainte-Beuve.

Pourquoi s’interdisait-il de parler du Zohar ?

Par anti-intellectualisme ?

Par antisémitisme ?

Qui sait ?

1. Marcel Proust, Lettre à Georges de Lauris, 29 juillet 1903, Lettres, Plon, p. 245.

2. Abbé Mugnier, Journal, 29 septembre 1910, Mercure de France, p. 193.

3. Abbé Mugnier, Journal, 29 septembre 1910, Mercure de France, p. 113.

4. Marcel Proust, Préface à La Bible d’Amiens de John Ruskin, Bartillat, p. 32.

5. Marcel Proust, Lettre à Geneviève Straus, juillet 1906, Correspondance VI, Plon, p. 159.

6. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, p. 564. (C’est moi qui souligne.)

7. Mao Dun, cité par Élisabeth Rallo Ditche, La réception de Proust en Chine, édité en ligne, montesqiueu-avec-nous.com.

8. Varlam Chalamov, Récit de la Kolyma, (traduit en français par S. Benech, C. Fournier et L. Jurgenson), Verdier, p. 1043.

9. Varlam Chalamov, Récit de la Kolyma, (traduit en français par S. Benech, C. Fournier et L. Jurgenson), Verdier, p. 1084.

10. Céleste Albaret, propos recueillis par Georges Belmont, Monsieur Proust, Laffont, pp. 324-325.

11. Céleste Albaret, propos recueillis par Georges Belmont, Monsieur Proust, Laffont, p. 325.

12. Céleste Albaret, propos recueillis par Georges Belmont, Monsieur Proust, Laffont, pp. 324-325.

13. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 294.

14. Bernard de Fallois, « L’histoire d’un roman est un roman », Entretien avec Nathalie Mauriac Dyer, Génésis, n°36, 2013, réédité en ligne, persee.fr.

15. Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit de la Recherche, folio 53 verso, reproduit dans Patrick Mimouni, Entre les lignes : Proust et la littérature juive, 1ère partie, « Le verre de Venise », La Règle du jeu, 12 septembre 2018, édité en ligne, laregledujeu.org .

16. Zohar, I, 18a, (traduit en français par Jean de Pauly), Maisonneuve & Larose, t. I, p. 109.

17. Zohar, I, 18a, (traduit en français par Jean de Pauly), Maisonneuve & Larose, t. I, p. 110.

18. Emmanuel Levinas, « L’autre dans Proust », Noms propres, Fata Morgana, p. 121.

19. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 59. (C’est moi qui souligne.)

20. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 489.