Première partie : Le joueur de flute

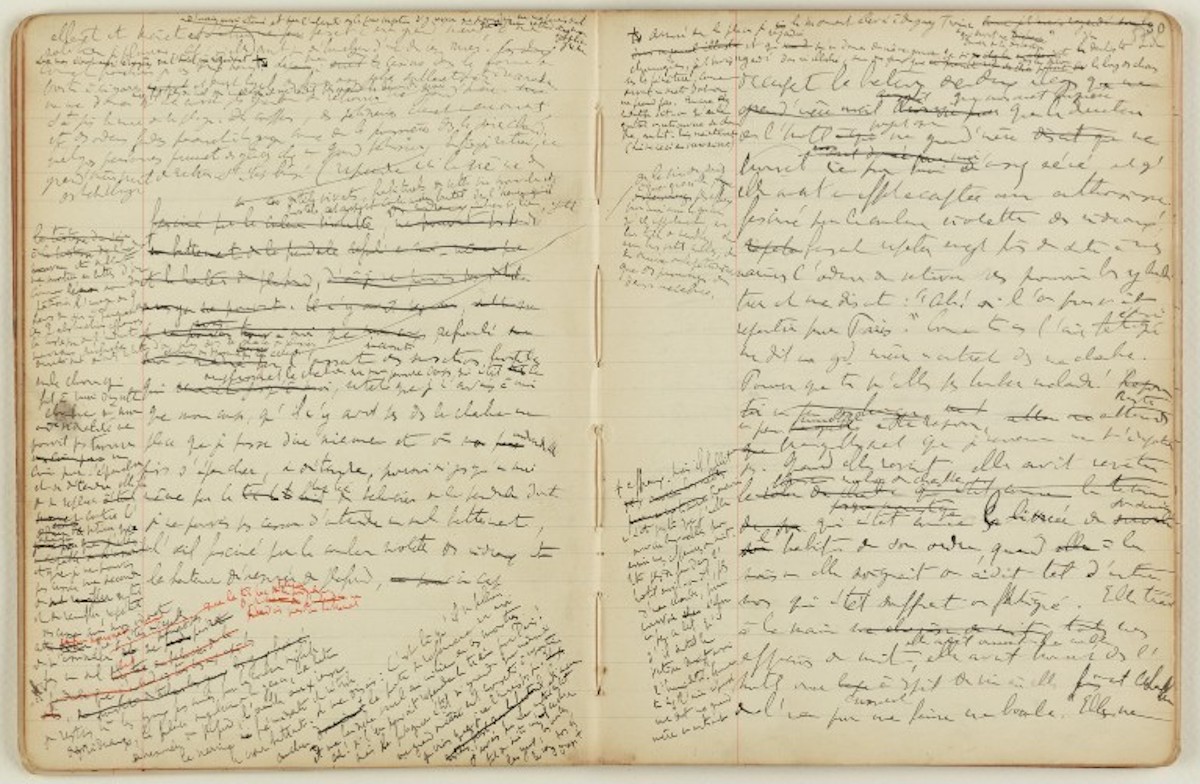

Après la mort de Robert Proust, le frère de Marcel, le 29 mai 1935, sa veuve, Marthe, brûla quantité de manuscrits provenant de la succession de son beau-frère.

Pourquoi, exactement, se livra-t-elle à cette espèce d’autodafé ?

On ne le sait pas.

Marthe se débarrassa également de vêtements et de meubles ayant appartenu à Marcel.

Problème : officiellement tout cela n’appartenait pas à Marthe, mais à Suzy, sa fille, Mme Mante-Proust.

Il fallut donc régulariser ce genre de transactions, ce à quoi Suzy consentit volontiers. Elle n’avait pas envie de faire des histoires.

Toutefois, dans les années qui suivirent cette lamentable affaire, Georges Cattaui, un grand ami de son oncle, devenu un grand ami à elle, lui apprit que Jacques Guérin – le collectionneur à qui cette affaire avait principalement profité – détenait l’exemplaire de Du Côté de chez Swann offert par Marcel à Robert, avec cette dédicace : « À mon petit frère, souvenir du temps perdu, retrouvé pour un instant chaque fois que nous sommes ensemble. »

Entre les mains de Guérin, cet exemplaire ne faisait guère honneur à Suzy. On se demandait comment elle avait pu se séparer d’un tel objet, si intimement lié à sa famille, alors qu’elle ne manquait pas d’argent.

Elle se décida donc à convaincre Guérin de le lui céder, soucieuse de respectabilité désormais au sortir de la guerre, alors qu’elle s’employait à épurer la Société des amis de Marcel Proust passablement compromise avec les Allemands et les autorités pétainistes[1].

* * *

Guérin dirigeait les Parfums d’Orsay, alors l’un des fleurons de l’industrie française du luxe.

Demi juif comme Marcel, et également homosexuel, il s’agissait d’un des plus grands bibliophiles de son temps, doté d’une tendance obsessionnelle très prononcée.

Il entretenait avec Mme Mante-Proust des relations qui n’étaient pas chaleureuses.

Cependant un ami commun – probablement Cattaui – se chargea de la négociation.

Et finalement Guérin accepta d’échanger l’exemplaire de Swann dédicacé à Robert contre un ouvrage ayant appartenu à Marcel.

Une rareté, qui faillit disparaître dans un autodafé, là encore[2].

Car la bibliothèque de Marcel fut cédée à un chiffonnier peu après sa mort, sur ordre de Robert. Et, à cette occasion, les dédicaces qui ornaient ses livres furent systématiquement arrachées et brûlées afin que l’on ignore leur destinataire[3]. Manifestement, Robert ne tenait pas à ce que l’on sache ce que lisait Marcel.

Pour quelle raison certains livres ont-ils échappé à cette sorte de censure ? Cela reste une énigme.

Guérin acquit ainsi la Vie de Jésus, un essai d’Ernest Renan où l’on pouvait lire sur la page de garde :

« À M. Marcel Proust, que je prie de garder affectueusement mon souvenir, quand je ne serai plus de ce monde. »

Un grand homme

Le mercredi 16 janvier 1889, le docteur et Mme Proust avaient donné un dîner à leur domicile en l’honneur d’Ernest Renan, un écrivain célèbre, philosophe, historien, essayiste, membre de l’Académie française.

À 65 ans alors, il enseignait l’hébreu et l’araméen au Collège de France. Depuis l’avènement de la IIIe République en 1870, il était devenu le principal expert français en matière de religions – un expert scientifique, bien entendu, autrement dit laïc et athée.

Il avait fait scandale sous le Second Empire en livrant précisément la Vie de Jésus, un ouvrage où il ôtait à Jésus tous ses pouvoirs surnaturels – des pouvoirs qu’il considérait comme évidemment légendaires – de sorte que Jésus cessait d’être le Christ à ses yeux, pour devenir un simple être humain.

Renan révolutionna ainsi l’histoire des religions, puisque redevenu humain, Jésus redevenait également juif.

Seulement, voilà, ajoutait-il, « ses disciples ont fait de lui, ce qu’il y a de plus anti-juif, un homme-Dieu[4] ».

De soi-disant chrétiens, vulgaires et incultes, dévoyaient depuis des siècles la religion que Jésus annonçait. « Le sort du christianisme a donc été de sombrer presque dans sa victoire, comme un navire qui serait près de couler par le fait des grossiers passagers qui s’y entassent », concluait Renan[5].

* * *

Il y avait là de quoi intriguer un garçon de 17 ans comme Proust.

Aux yeux de ses contemporains, Renan incarnait le génie français dans sa veine républicaine, humaniste et universaliste. On le comparait à Voltaire, à Michelet ou à Hugo. C’était un « grand homme », au sens où on l’entendait alors.

Pour autant, il ne s’agissait pas d’un intellectuel. Cette notion n’existait pas.

« Intellectuel » restait un adjectif. On concevait des métiers intellectuels, des plaisirs intellectuels, des soucis intellectuels, mais pas « des intellectuels ».

Personne alors ne songeait à former ce concept. Personne n’en éprouvait le besoin.

Proust n’était qu’un étudiant en terminale au lycée Condorcet. Il lui faudra du temps, près d’une dizaine d’années, pour devenir un intellectuel, l’un des premiers à être repérés et dénoncés comme tel.

* * *

Dès le lendemain du dîner avec Renan chez ses parents, Marcel se procura les sept volumes de l’Histoire des origines du christianisme et il se rendit chez leur auteur, sûrement à son invitation, afin qu’il puisse les lui dédicacer.

Rue Saint-Jacques, près de la Sorbonne, Renan disposait d’un appartement dans l’enceinte même du Collège de France.

L’air toujours un peu voûté, mais le regard en éveil, les cheveux longs et blanchis, le visage imberbe et façonné comme au burin, il correspondait tout à fait à l’idée que l’on se faisait d’un grand homme sous la IIIe République.

Où voulait-il en venir, avec son histoire des religions, lui qui ne croyait pas en Dieu !

Scandaleux pour les croyants, mais encore trop religieux pour les athées, Renan énervait l’extrême droite monarchiste, autant que l’extrême gauche socialiste.

En revanche, il ne cessait d’intéresser Marcel.

Le bloc continental

Il y a tout lieu de croire que Renan dînait de loin en loin chez les Proust, de la même manière que Bergotte dîne de loin en loin chez les Swann dans la Recherche.

Renan et Adrien Proust se ressemblaient à leur façon. Adolescents, l’un et l’autre avaient envisagé de devenir prêtre. Entrés au Séminaire, ils y avaient porté la soutane avant de se convertir à l’athéisme et d’accéder à la haute fonction publique.

Sans doute s’étaient-ils connus dans le milieu diplomatique de Paris, probablement chez le comte de Talleyrand, l’ancien ambassadeur de France à Berlin, puis à Saint-Pétersbourg sous le Second Empire, l’un des principaux modèles du marquis de Norpois dans le roman proustien.

La comtesse de Talleyrand (une Russe extravagante) tenait un salon, avenue Montaigne, où elle recevait la haute société dans laquelle le docteur Proust recrutait sa clientèle.

Marcel, aussi, connaissait bien la maison. La comtesse était la tante de la petite Marie de Bénardaky, une jeune fille dont il faisait semblant d’être amoureux.

* * *

Talleyrand expliquait que les Français ne pouvaient pas laisser les Britanniques étendre indéfiniment leur empire colonial pour les raisons les plus sordides. Les Français aussi se devaient de conquérir un empire colonial, mais pour les raisons les plus nobles, au nom de leur « mission civilisatrice ».

Dans ces conditions, la France avait intérêt à conclure une alliance avec la Russie, mais aussi avec l’Allemagne, une réconciliation s’imposait, afin de constituer un front uni contre la Grande-Bretagne. C’est ce que l’on appelait la théorie du bloc continental.

Talleyrand reprenait tout simplement l’idée du Blocus continental conçue par son grand-père, le fameux prince sous le Premier Empire. Seulement il y ajoutait un volet racial qui s’accordait avec la théorie aryenne que Renan exposait dans son Histoire générale des langues sémitiques sur le plan culturel et religieux ; une théorie qu’Adrien Proust exposait également, mais lui sur le plan biologique et sanitaire, dans son Traité d’hygiène publique et privée.

« C’est à la race blanche, et au rameau aryen qu’appartient la suprématie définitive », prédisait-il[6].

Cependant, en 1870, les Allemands avaient préféré entrer en guerre contre les Français plutôt que contre les Britanniques.

La France vaincue par l’Allemagne, et humiliée au plus haut point, ne croyait plus guère à sa suprématie raciale.

Quant à l’idée d’une réconciliation avec les Allemands pour se retourner contre les Anglais, elle n’était pas populaire en France, même si elle gagnait du terrain sur le plan colonial où Français et Britanniques s’opposaient de plus en plus.

Le docteur Proust concluait : « C’est entre les différents rameaux de la famille aryenne que le combat sévère pour l’existence (ou pour la prépondérance, car, au point de vue historique, c’est tout un) s’accuse de plus en plus ; et l’avenir seul décidera lequel de ces rameaux, latin, germanique ou slave, est le plus vigoureusement trempé pour le combat et saura s’assurer la victoire[7]. »

Ainsi, depuis sa petite enfance, Marcel vivait dans une ambiance imprégnée par le racisme qui émanait de son propre père et de ses relations ; un racisme d’obédience républicaine, conçu par de hauts fonctionnaires avec l’aval du gouvernement ; un racisme d’État même si ses principes ne figuraient pas explicitement dans la loi.

Le docteur Proust était très lié à Gabriel Hanotaux et à Armand Nisard, deux diplomates du même âge que lui, et formés comme lui par Talleyrand, colonialistes et antisémites résolus, à l’image du marquis de Norpois dans le roman, là encore.

* * *

André Ferré, un grand expert proustien, l’éditeur de la première version de la Recherche dans la Pléiade en 1954, affirmait qu’Adrien et Jeanne Proust formaient une famille tout à fait unie, nullement affectée par la montée de l’antisémitisme.

« Il n’existait pas de conflit religieux – encore moins racial, cela va sans dire – au foyer du professeur Adrien Proust », soulignait Ferré[8].

Il n’ignorait évidemment pas la vérité. Mais justement, au sortir de la seconde guerre mondiale, il s’agissait d’oublier que le docteur Proust se classait parmi les théoriciens du racisme.

Ferré se sentait l’obligation de livrer une image édifiante de la famille Proust – l’illustration exemplaire d’une famille mixte française – tout en sachant parfaitement qu’il n’y avait rien de vrai dans cette image.

« Les propos de politique étrangère de M. de Norpois », signalait tout de même Ferré, « ont été tenus devant Marcel à la table du professeur Adrien Proust par les diplomates avec qui ses missions sanitaires l’avaient lié, en particulier Hanotaux et Nisard[9]. »

Ferré n’ignorait évidemment pas, non plus, que le maréchal Pétain avait préfacé un livre d’hommage à Hanotaux en 1942, en vue de célébrer son 90e anniversaire, un ouvrage auquel avait participé tout le gratin du Quai d’Orsay replié à Vichy.

Svann

Norpois a une particularité : on ne l’entend jamais tenir des propos explicitement antisémites. Pourquoi se lancerait-il dans un tel discours ? Il va de soi qu’il déteste les Juifs. Qui peut en douter ?

Un signe – l’air de rien – suffit à l’attester. Il n’a pas besoin d’en dire plus. Dans la société qu’il fréquente, chacun le comprend fort bien.

Ainsi, au lieu de prononcer le nom de Swann à l’anglaise, « Souanne », Norpois préfère le prononcer à l’allemande, « Svann », comme pour le rejeter chez les « Boches ».

Eh oui… L’idée se répandait en France que la défaite contre les Allemands n’aurait pas été possible sans la trahison des israélites français, en particulier ceux qui servaient dans l’armée.

Voilà, précisément, ce que signifie « Svann » en langue diplomatique, la langue que l’on parlait à dîner chez les Proust lorsque l’on recevait les Norpois du Quai d’Orsay.

Paul Morand le savait mieux que personne à la tête de la Société des amis de Marcel Proust durant la guerre.

Mais André Ferré, à présent, le savait aussi bien que lui, même s’il aurait voulu l’oublier.

Littérature et politique

Alors, au sortir de la guerre, Suzy s’était entichée d’un nouveau favori : André Maurois.

Un favori en tout bien tout honneur, il dépassait la soixantaine, blanchi avant l’heure, à la fois empesé et onctueux, un académicien connu pas tant pour ses romans que pour ses biographies, l’auteur d’À la recherche de Marcel Proust, un essai à la fois critique et biographique.

Suzy connaissait Maurois depuis longtemps. Il n’avait pas eu la chance de rencontrer son oncle. Mais, curieusement, on aurait pu croire qu’il lui avait fourni certains des traits d’Albert Bloch, alias Jacques du Rozier.

Car André Maurois ne s’appelait pas vraiment André Maurois, mais Émile Herzog, un Juif qui se flattait d’appartenir au cercle des amis du maréchal Pétain.

En revanche, sa femme, Simone de Caillavet, avait approché Proust à plusieurs reprises. À l’en croire, elle lui aurait inspiré le personnage de Mlle de Saint-Loup, l’héritière des Guermantes, l’incarnation de la noblesse française.

Simone avait hérité des prétentions aristocratiques de sa grand-mère, Léontine de Caillavet, une Juive antisémite qui se parait d’une particule nobiliaire sans y avoir aucun droit.

Modèle de Mme Verdurin, Léontine avait également légué son antisémitisme à sa petite-fille, laquelle affichait ouvertement son mépris pour les « youpines »[10], comme si elle-même n’avait rien de juif.

Peine perdue ! Ni elle, ni son mari, ne parvinrent à se faire admettre parmi les « Aryens d’honneur ».

Mobilisé comme officier de liaison, Maurois se trouvait à Londres en juin 1940 au moment de la défaite de la France. Le général de Gaulle lui proposa de se rallier à lui et de devenir le porte-parole de la France libre. Il refusa son offre pour rester fidèle à Pétain.

Il se logeait à la même enseigne qu’Emmanuel Berl, le cousin de Suzy, classé parmi les israélites pétainistes. Mais, pour autant, Berl ne s’épargna pas les ennuis. Maurois, non plus.

Dénoncé et attaqué comme Juif par la presse d’extrême droite, il renonça à regagner la France. Sa femme et lui rejoignirent New York.

Toutefois il réaffirma publiquement, depuis les États-Unis, son soutien à Pétain, tout en prédisant la victoire de l’Allemagne.

Ni Simone, ni lui, n’eurent de problèmes ensuite avec les autorités françaises. Réfugiés aux États-Unis, on ne pouvait pas leur reprocher de s’être compromis durant la guerre. Maurois préféra tout de même attendre prudemment 1946 avant de rentrer en France.

Bergotte

« On a écrit cent fois que Bergotte était Anatole France », constatait Maurois. « Mais Bergotte est aussi Renan », remarquait-il[11].

Et pourtant Renan ne coïncide guère avec le portrait de Bergotte par Norpois, lequel n’est pas seulement un diplomate, mais aussi un critique littéraire :

« Bergotte est ce que j’appelle un joueur de flûte ; il faut reconnaître du reste qu’il en joue agréablement quoique avec bien du maniérisme[12]. »

Tout cela n’a rien à voir avec l’auteur de la Vie de Jésus. En réalité, tout cela renvoie à Proust lui-même, accusé de snobisme, de dandysme, de narcissisme, d’ésotérisme, et en somme d’intellectualisme lorsque ce mot s’inventera.

Écoutez Norpois :

« Vous m’accorderez qu’on a le droit de demander à un écrivain d’être autre chose qu’un bel esprit qui nous fait oublier dans des discussions oiseuses et byzantines sur des mérites de pure forme, que nous pouvons être envahis d’un instant à l’autre par un double flot de Barbares, ceux du dehors et ceux du dedans ».

« Toutes ces chinoiseries de forme, toutes ces subtilités de mandarin déliquescent me semblent bien vaines[13]. »

Norpois parle comme Maurice Barrès, le pourfendeur en chef de l’intellectualisme, précisément à la jonction où la littérature et la politique se confondent.

Mais, ce faisant, Proust, « le joueur de flute », « le Chinois maniéré », « le mandarin déliquescent », atteint paradoxalement le même rivage que son ennemi, là où le roman ne se conçoit pas sans politique.

1. Sur ce point, voir Patrick Mimouni, Proust et l’extrême droite, chapitre 5, « Comment ne pas être sur la liste ? », publié en ligne, La Règle du jeu, 28 avril 2023.

2. Jacques Guérin, « Confession d’un matérialiste amoureux », Entretien avec Catherine Viollet, Génésis, n°15, 2000, réédité en ligne, persee.fr.

3. Selon Céleste Albaret, Entretiens avec Georges Belmont, enregistrement édité en partie en ligne, La Grande Traversée : Céleste Albaret chez Monsieur Proust, Les nuits et les jours, franceculture.fr. En ce qui concerne la destruction de la bibliothèque de Proust, voir Patrick Mimouni, Proust et ses héritiers, chapitre 1, « D’un extrême à l’autre », publié en ligne, La Règle du jeu, 23 novembre 2023.

4. Ernest Renan, Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Calmann Lévy, p. 634 – réédité en ligne gallica.bnf.fr. C’est moi qui souligne.

5. Ernest Renan, Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Calmann Lévy, p. 634 – réédité en ligne gallica.bnf.fr.

6. Adrien Proust, Traité d’hygiène publique et privée, Masson, p. 18.

7. Adrien Proust, Traité d’hygiène publique et privée, Masson, p. 18.

8. André Ferré, Les Années de collège de Marcel Proust, Gallimard, p. 48.

9. André Ferré, Les Années de collège de Marcel Proust, Gallimard, p. 48.

10. Simone de Caillavet, cité par Michelle Maurois, Déchirez cette lettre, Flammarion, p. 21.

11. André Maurois, À la recherche de Marcel Proust, Hachette, p. 164.

12. Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I.

13. Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I.

Qui peut demeurer indifférent positivement à Proust ? De nos jours peut-être juste les hordes bolchevo-alcooliques de Poutine et les furieux fongicides du Hamas iranien.