Paris, le 2 août 2011

I.

La conversation de ces deux jeunes femmes roulait sur la diffamation dont Lacan faisait encore l’objet trente ans après sa mort. La première me reprochait mon silence sur « un dégoûtant ramassis de saloperies », la seconde « une complaisance qui aura permis aux modernes Erinyes de se sentir autorisées à dire n’importe quoi sur celui qu’elles poursuivent d’une hainamoration implacable et éternelle ». Si les deux amazones me communiquèrent sans peine leur fièvre d’arracher la tunique de Nessus consumant Hercule, comment leur désir devenu mien aurait-il été sans perplexité ? Lacan, je l’avais connu, fréquenté, pratiqué seize ans durant, et il n’avait tenu qu’à moi de porter témoignage. Pourquoi m’être tu ? n’avoir rien lu de cette littérature ?

Étudiant son enseignement, rédigeant ses séminaires, prenant le sillage de sa pensée, j’avais négligé sa personne. Préférer sa pensée, oublier sa personne, c’était ce qu’il souhaitait qu’on fasse, au moins le disait-il, et je l’avais pris au mot. Sans doute avais-je toujours eu soin, par méthode, de référer ses énoncés à son énonciation, de ménager toujours la place du Lacan dixit, mais ce n’était nullement faire cas de sa personne. Au contraire, ne dire mot de sa personne était la condition pour m’approprier sa pensée, approprier ma pensée à la sienne, je veux dire universaliser sa pensée, opération où le tien et le mien se confondent et s’annulent.

Je m’étais intéressé à élaborer ce qui, de la pensée de Lacan – mot qui le faisait rire – pouvait être transmis à tous, sans perte, ou avec le moins de perte qu’il était possible, et que chacun pouvait ainsi faire sien. Cette voie était celle de ce qu’il appelait, d’un usage qui lui était propre, le mathème. Or, cette voie implique par elle-même une certaine disparition du sujet et un effacement de la personne. Faire néant de la personnalité singulière de Lacan allait donc de soi. Je la signalais dans mes cours, mais c’était pour la soustraire, la laisser tomber, la sacrifier, si je puis dire, à la splendeur du signifiant. Ce faisant, je me sentais être partie prenante de ce temps futur que, de son vivant, il appelait de ses vœux, celui où sa personne ne ferait plus écran à ce qu’il enseignait. En somme, la voie du mathème m’avait conduit à garder le silence quand j’aurais eu à faire quelque chose que mes deux jeunes amies appelaient le défendre.

Mais le défendre, je l’avais fait de son vivant, et jusqu’au bout, quand il était aux abois, puis à la dernière extrémité. À quoi bon le faire, lui mort ? Mort, il se défendait très bien tout seul – par ses écrits, son séminaire, que je rédigeais. N’était-ce pas assez pour faire voir l’homme qu’il était ?

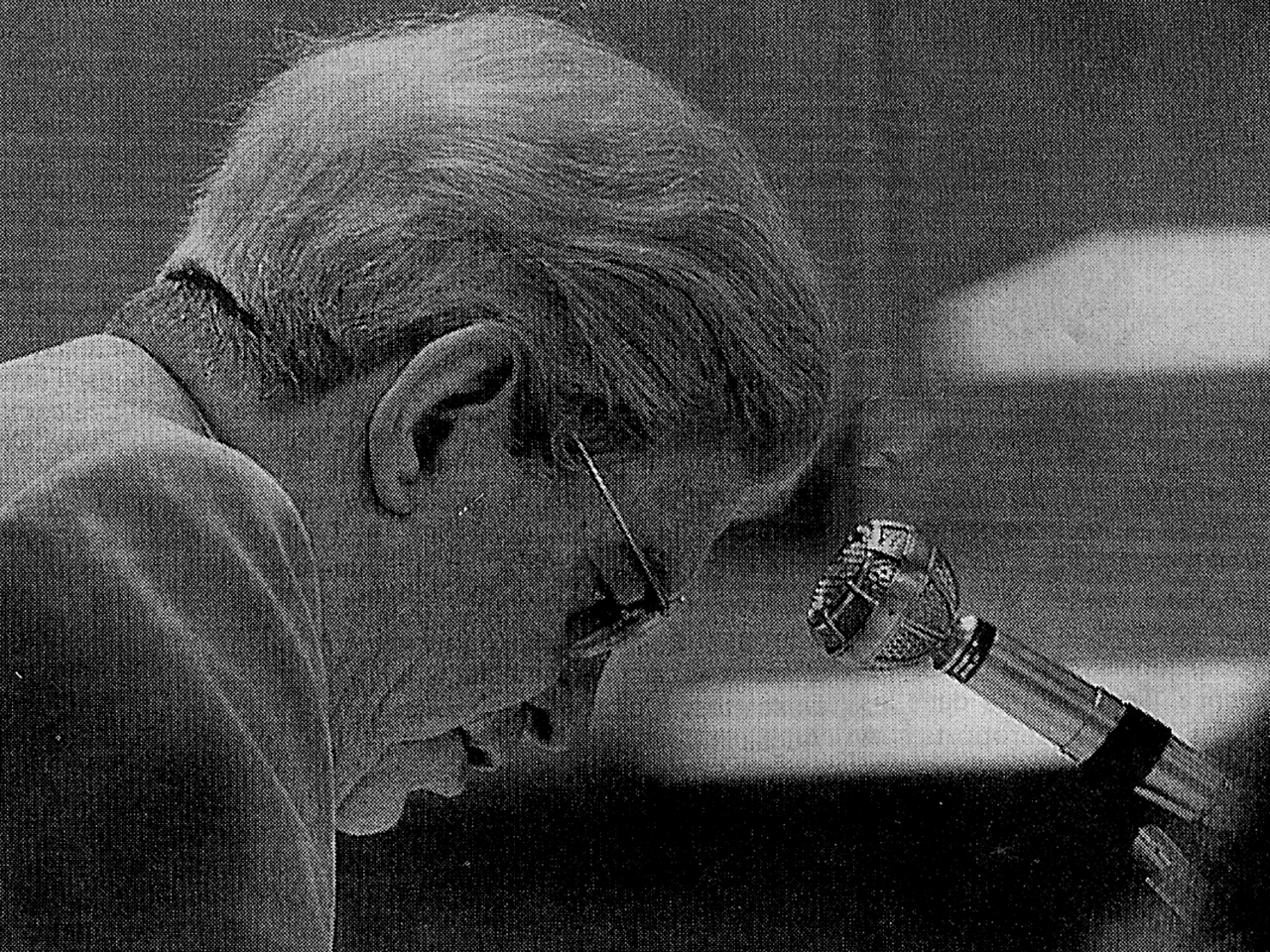

Sollers me tannait pour que j’obtienne de Lacan qu’il se laissât filmer à son séminaire. C’eût été un document pour l’histoire, et sans doute un véhicule pour propager la vraie foi. Là était pour lui le vrai Lacan. Je souriais, bien décidé à ne pas le demander à Lacan, sachant fort bien que je serais rebuté. Sur la scène du séminaire, Lacan donnait certes quelque chose au théâtre, mais, à ses yeux, c’était afin que ça passe, ce qu’il avait à dire, dans l’instant de le dire. Sa semblance, cette nymphe, n’était pas à perpétuer. C’était une concession faite à la « débilité mentale » de ce parlêtre qu’il fallait bien captiver par quelque « obscénité imaginaire » pour qu’il retienne quelque chose du propos. Il disait qu’on ne l’entendrait enfin, au sens de le comprendre, que lorsqu’il aurait disparu.

Il abordait chacune des séances du séminaire comme une performance à réaliser, mais, en ce temps-là, les performances, on ne les enregistrait pas. Déjà, mobiliser une sténotypiste pour noter un cours, en ce temps-là c’était bizarre, cela ne se faisait pas en Sorbonne. Cependant, même quand on vit apparaître les premiers petits magnétophones, qui bientôt se multiplièrent autour du pupitre de Lacan, la sténo resta là, comme une butte-témoin des siècles passés.

Xénophon déjà, dit-on, avait fait usage de cet art pour noter les paroles de Socrate.

II.

Toujours est-il que ce résidu, ce déchet, ce caput mortuum de mon Orientation lacanienne, je veux dire la personne de Lacan, je fus soudain enchanté à l’idée de la faire vivre, de la faire palpiter, de la faire danser, comme je sais faire vivre, palpiter et danser concepts et mathèmes.

Était-ce désir de le défendre, de lui rendre justice, de le justifier, d’en faire un juste ? Lacan n’était pas un juste. Il n’était pas tourmenté par le devoir de justice. Il m’avait même dit, et dit à tous, à la télévision, l’indifférence qu’il vouait à la justice distributive, celle qui veut que, de chacun, il en soit selon ses mérites. Il avait même eu le toupet de prétendre passer inaperçu, comme le discreto de Gracián, alors que sa personne tirait l’œil depuis longtemps, qu’elle était devenue assez tôt dans sa vie une occasion de scandale, et qu’il était connu comme le loup blanc depuis la sortie de ses écrits.

Non, je n’avais pas le désir de le défendre. Il se peut bien qu’il ait été indéfendable. J’avais le désir de le rendre vivant – vivant pour vous, qui après lui vivez, puisqu’il semblait que lire son séminaire, ce monologue prononcé sur scène toutes les semaines, durant près de trente années, ne suffisait pas à vous le faire voir dans la densité de sa présence et les extravagances de son désir.

Mais alors, pourquoi le mot de justice s’est-il rappelé à moi ? C’était en raison, sans doute, du lien que la tradition établit entre jugement et résurrection. Et je me disais que c’était sans doute ce désir de résurrection de Lacan qui, cheminant en moi à mon insu, m’avait inspiré de choisir pour emblème d’un congrès récent de l’Ecole de la Cause freudienne, la fresque de Signorelli à Orvieto – celle de la résurrection des corps le jour du Seigneur – que Freud évoque dans la Psychopathologie de la vie quotidienne.

J’avais écrit à cette occasion : « Debout les morts ! ». C’était sans doute un entre tous que j’entendais faire revivre.

Donc, l’idée me vint d’une Vie de Lacan.

III.

Elle fit lever en moi de multiples échos, et d’abord un souvenir.

Je me souvenais de m’être jadis demandé, lorsque Lacan était encore vivant, pourquoi je n’étais pas à Lacan ce que James Boswell avait été à Samuel Johnson. Pourquoi n’écrivais-je rien de ce que je voyais et entendais de Lacan tous les jours, surtout les fins de semaine où j’étais si souvent auprès de lui, dans sa maison de campagne de Guitrancourt, à une heure de Paris ? Je constatais que jamais je ne notais un seul de ses propos familiers, alors que j’aimais bien lire ceux de Martin Luther ou Anatole France. Jamais je n’inscrivais un dit, une date, un événement.

Mais cette idée m’avait tout de même suffisamment travaillé pour que j’entreprisse la lecture de Life of Johnson, 1 300 pages dont je ne connaissais jusqu’alors que des extraits scolaires. Boswell consigna en effet, durant vingt ans, ce que vivait et disait le Dr. Samuel Johnson, qui fut au XVIIIème siècle la grande figure des lettres anglaises, l’arbitre de toutes les élégances littéraires. On ne le lit plus, mais on lit encore la Life. Boswell confessait que, durant ces vingt ans, il avait eu constamment dans l’esprit le projet d’écrire la vie de Johnson, et que Johnson, le sachant, répondait à ses questions pour nourrir l’ouvrage, et que celui-ci donne de lui « une représentation exacte ». Il lui confiait ce qu’avaient été son enfance, son adolescence, ses années de formation, les événements qui avaient eu lieu avant leur rencontre. Boswell notait tout de la conversation du Dr. Johnson, qui consistait essentiellement, aux dires du commensal, en des monologues « d’une vigueur et d’une vivacité extraordinaires ».

Le Dr. Lacan, on ne s’aventurait pas à le questionner sur sa vie présente, et sa vie passée semblait l’indifférer profondément. Je l’avais interrogé deux ou trois fois à ce sujet, et j’avais obtenu des réponses, mais si lapidaires et surprenantes qu’elles me restaient en mémoire sans que j’aie eu besoin de les noter. De plus, il faut avouer que sa conversation familière, à la différence de celle de Johnson, n’était pas marquée par beaucoup de vigueur et de vivacité. Cette vigueur et cette vivacité, il les gardait pour le long monologue de son séminaire, tandis que sa conversation était, à dire vrai, plutôt celle de ses familiers. Il nous dirigeait, au temps où je l’ai connu, vers la narration et le commentaire de petites anecdotes et de petits faits vrais sur toutes choses en ce monde, pourvu que ce fût original et piquant. Je lui disais qu’il nous faisait composer à table de nouvelles Nuits attiques. Aulu-Gelle est d’ailleurs cité par lui dans les Écrits. Disons que cela ressemble à du Macrobe, si cela vous renseigne.

On ne pouvait donc trouver auprès de Lacan la même ressource que Boswell auprès de Johnson. Johnson professait que la vie d’un homme ne saurait être mieux écrite que par lui-même. Boswell était évidemment soutenu et comme aspiré par le désir de se mettre à cette place. Life of Johnson est en quelque sorte une autobiographie écrite par un autre. À moi il était échu d’écrire, non pas la vie de Lacan, ni sa conversation, mais ses séminaires. Personne, certainement, ne l’aurait fait mieux que lui-même. D’ailleurs, saisi d’émulation après la parution du séminaire des Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui fut le premier à sortir, il s’était proposé de rédiger lui-même L’éthique de la psychanalyse. Il n’alla pas loin avant de faire une longue interpolation, et laissa le tout dans ses papiers. C’est pourquoi le premier séminaire que je rédigeai après sa mort fut celui-là. Donc, je fus son tenant-lieu à cette place. M’y appelant, il avait d’ailleurs été assez généreux pour me dire, à propos de ce séminaire des Quatre concepts : « Nous le signerons ensemble ». C’est moi qui reculai devant cette signature qui me paraissait exorbitante, « Jacques Lacan et Jacques-Alain Miller », par un trait de modestie qu’il ne manqua pas de relever pour me le décocher en retour, dans la postface que je lui avais demandé d’écrire pour cette première parution. J’avais cru plus digne de moi – modestie est aussi orgueil – de m’effacer, et de faire mettre au dos de la couverture la formule « texte établi par… », qui était celle de la collection Budé pour les éditions de textes grecs et latins.

Johnson avait donc avec sa propre vie un rapport autobiographique. Ceci n’est pas permis par le discours psychanalytique. Dans la psychanalyse, on raconte sa vie, en effet, mais on la raconte dans des séances de psychanalyse, pour un autre qui l’interprète, et cet exercice est de nature à modifier tout ce qui s’est pratiqué dans le genre littéraire de l’autobiographie. Je veux dire que cela le rend impraticable.

On pourrait dire en un sens qu’il n’y a qu’une personne analysée qui puisse raconter sa vie d’une façon plausible, puisque l’analyse est censée lui avoir permis de lever les refoulements responsables des blancs ou des incohérences dans la trame de l’incessant monologue du moi. Mais une fois complétée de cette manière, votre vie n’est plus racontable au tout-venant. Le démon de la Pudeur se dresse : il faut mentir, ou être indécent. Et puis, l’analyse fait éclater la biographie, elle polymérise la vérité, elle ne vous en laisse que des fragments, des éclats. La mémoire est moirée. Le réel ne se transmute pas en vérité, sinon menteuse par elle-même. Il y a cet obstacle irréductible que constitue ce que Freud appelait le refoulement originaire : on peut toujours continuer d’interpréter, il n’y a pas de dernier mot de l’interprétation. Bref, autobiographie est toujours autofiction.

Cependant, peut-être, après tout, Lacan aurait-il dû raconter sa vie. On le lui avait suggéré, et sous une forme qui est précisément la suivante. Son éditeur aux éditions du Seuil, qui était aussi un militant actif de la cause, François Wahl, lui proposa un jour d’être interrogé sur sa vie et ses opinions, et qu’un livre soit ensuite publié. Le nom était venu de l’un des intervieweurs les plus distingués des années 1950 et 60, Pierre Dumayet, qui s’était entretenu seul à seul, devant les caméras de la télévision, avec Mauriac, Montherlant, Queneau, Ionesco, Duras… Pénétré, méditatif, tirant sur sa pipe, l’hôte, assis en face du grand écrivain, s’exprimait d’un ton égal, un rien feutré, et posait une à une des questions toujours pertinentes, écoutant avec respect les réponses. Qui mieux que cet honnête homme, pensait l’éditeur, pouvait accoucher Lacan ? De surcroît, il venait d’interviewer Lévi-Strauss, un dimanche.

L’idée de cette interview autobiographique, je l’appris de Lacan. Il accompagna l’information de son petit sourire malicieux, qui voulait dire : « Bien entendu, je n’en ferai rien ». D’un autre sourire, j’acquiesçais, alors que je vois mieux aujourd’hui, par rétrospection, quels coups futurs l’ami Wahl voulait parer. Peu après, Lacan accepta d’emblée la proposition d’un jeune inconnu : pour un documentaire télévisé, s’entretenir avec moi sur son enseignement. Benoît Jacquot tombé du ciel l’avait charmé. Lacan ne manquait pas de prévoyance : il devait bien savoir qu’on écrirait un jour sa biographie, et que le portrait ne serait pas forcément flatteur. Pourquoi ne pas apporter son témoignage ? Il s’en moquait. Mais était-ce une raison pour que je fasse de même ?

Il était certes sous-entendu, quand on l’approchait d’un peu près, qu’on n’allait pas piapiater au dehors, et, tout compte fait, peu nombreux sont ses proches dont les déboires, les déceptions, voire les ressentiments, ont tiré quelques propos amers qui ont nourri la rumeur, et que, parfois, on voit même religieusement colligés dans des ouvrages sans acribie, voire dépourvus de simple jugeotte.

Tout de même, trente ans après sa disparition, je pense que j’ai quelque chose à dire de l’homme que j’ai connu, quelque chose qui ne soit pas indigne de la haute tenue de son enseignement.

À suivre