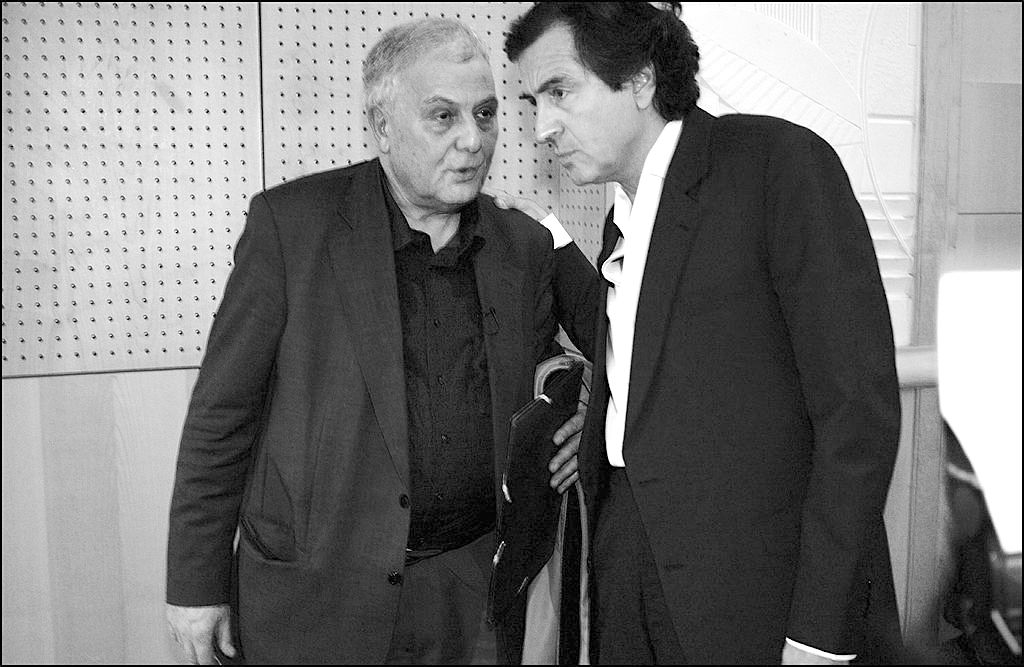

L’amitié

Il faut dire dès maintenant, en préambule, le fort sentiment d’amitié qui a lié Philippe Sollers et Bernard-Henri Lévy. Le second a souvent évoqué cette belle amitié d’écrivain à écrivain :

« Sollers, justement. L’amitié entre deux écrivains (et, peut-être, l’amitié tout court) : non pas, comme on le croit souvent, une pratique de l’échange, du dialogue, du pourparler interminable, de la causerie approfondie, mais juste le contraire – une connivence si aiguë, une entente si bien établie, qu’elles se passent quasiment de mots et ramènent la conversation à sa dimension la plus minimale. Laconisme de l’amitié. Rareté de la parole amie. L’amitié – ou la parole réduite à sa forme sténographique. »

Bernard-Henri Lévy, « Bloc-notes » du Point, 5 octobre 1996.

Dans Purple Magazine, en 2009, BHL répond aux questions d’Olivier Zahm. Ce dernier évoque l’amitié avec Sollers, ce « compagnon secret », une « amitié forte, intense et, sur la durée, à toute épreuve » nous dit le philosophe :

Olivier Zahm : Philippe Sollers. L’écrivain essayiste Philippe Sollers, votre ami, votre compagnon secret…

Bernard-Henri Lévy, Purple Magazine, propos recueillis par Olivier Zahm, 2009. Repris dans Questions de principe 11. Pièces d’identité, Grasset, 2010.

Bernard-Henri Lévy : C’est vrai que j’ai parfois le sentiment, quand on se voit, qu’on est comme deux agents secrets, représentants de je ne sais quelles puissances alliées et se voyant de loin en loin pour échanger, entre une tasse de thé et un verre de whisky, comme dans un roman de Graham Greene, quelques informations de qualité.

Pour plus d’efficacité ?

Disons qu’il y a cause commune.

Politique ?

Oui. Donc littéraire.

Vous avez aussi en commun une même passion pour les femmes, pour l’érotisme, pour une vie libertine.

Je ne sais rien de la vie de Philippe Sollers. Il ne sait rien de la mienne. Nous ne parlons jamais de ces choses.

Sans doute, mais les deux grands séducteurs de la scène littéraire française, c’est lui et vous.

Je ne sais pas.

Admettez que vous partagez, tous les deux, le même goût pour le secret et la vie privée…

Là oui. Absolument. Le secret comme un art de vivre. L’art du secret.

Alors ?

Alors je dirai que ce qui nous rapproche le plus c’est le goût de la littérature, d’abord. Et puis, ensuite, le goût du siècle, de ce siècle, de cet instant en tant qu’il est notre présent. Vous connaissez le mot de Voltaire : « Ah, le beau siècle que ce siècle de fer ! » ? Eh bien cette idée, le principe selon lequel c’est cette époque-ci qui est la bonne, qu’il n’y en a pas d’autre, qu’on n’a pas d’époque de rechange et que c’est là qu’il faut jouer, que c’est là qu’il faut gagner, que c’est ça qu’il faut décrire, raconter, critiquer, ce principe qui commande de vivre sans nostalgie, sans dépression, sans mélancolie, et sans indiscrétion non plus, eh bien voilà, oui, ce qui nous rapproche. En tout cas, le fait est là : on réalise le tour de force de se voir très régulièrement, de rire beaucoup, de se parler d’un nombre infini de choses, sauf de nous-mêmes ! Pas de confidences. Pas d’intimité. Je ne connais aucun de ses secrets. Il ne connaît aucun des miens. Et cela fait une amitié forte, intense et, sur la durée, à toute épreuve. »

Sur quoi repose cette amitié ? Quels en sont les sources, les leviers, les trajets ?

Sollers, un parrain

Le compagnonnage entre Philippe Sollers et Bernard-Henri Lévy est ancien. Il a même une date ! En 1977, paraît chez Grasset La Barbarie a visage humain. Sollers le sent : ce livre « va faire scandale ». Il devient une sorte de parrain du jeune « nouveau philosophe ». Son analyse est claire : « Le socialisme n’est pas l’alternative du capitalisme, mais sa forme moins réussie, voire tout simplement concentrationnaire. La Barbarie à visage humain est d’abord une reprise et un approfondissement de l’analyse du fait totalitaire comme fait moderne. » (cf. Philipper Sollers, « La Révolution impossible »,Le Monde, 13 mai 1977).

BHL n’a jamais oublié ce soutien primitif, amorce d’une amitié et d’un dialogue au long cours entre les deux écrivains ; il déclare :

« Quand j’ai publié La Barbarie à visage humain, les deux premiers articles furent signés l’un de Roland Barthes, dans Les Nouvelles littéraires et l’autre de Philippe Sollers, à la une du Monde des livres. Je ne les connaissais ni l’un, ni l’autre. Eux, en revanche, étaient très liés. Quand je repense à ces débuts, à ce baptême littéraire en quelque sorte, ce sont leurs deux voix que j’entends. Est née là, avec Philippe Sollers, nouée dans ce qui nous est, à l’un comme à l’autre, le plus essentiel, à savoir la littérature, une amitié qui ne s’est jamais démentie. »

Bernard-Henri Lévy, propos recueillis par Daniel Garcia en 2003, republiés dans Questions de principe 9. Récidives.

« Si je me souviens de la première critique de mon premier livre ? Naturellement, oui. Il y en a eu deux. Parues le même jour. Et dont la conjonction fit, à mes yeux, baptême. Celle de Philippe Sollers dans Le Monde. Et celle de Roland Barthes dans Les Nouvelles littéraires. Imaginez ce livre scandaleux qu’était, à sa parution, La Barbarie à visage humain. Imaginez tous les clergés littéraires et politiques ligués contre un jeune homme qui avait le culot de s’en prendre à la religion progressiste. Et imaginez ces deux extraordinaires parrains qu’étaient, pour ce jeune homme, un Barthes et un Sollers au plus haut de leurs gloires respectives et parés de tous les prestiges de l’avant-garde littéraire. Comment ne m’en souviendrais-je pas ? »

Bernard-Henri Lévy, entretien dans le Frankfuter Allgemeine Zeitung en octobre 2005, republié Questions de principe 11. Pièces d’identité.

« Quand je reprends l’article de Philippe Sollers, « La Révolution impossible » (Le Monde, 5 avril 1977), qui inaugura notre compagnonnage […] ; quand je revois les amis de Sollers grossir, après lui, derrière lui, les rangs de la petite troupe que nous formions et qu’ils renforcèrent de leur furia littéraire; […] quand je revois, oui, tout cela, je songe qu’il y eut, dans cette aventure, une part inévitable de hasard, de contingence, de malentendus cocasses et absurdes, d’agitation, de désordre inutile, de polémiques fracassantes mais sans lendemain, de farce – mais qu’elle eut néanmoins des vertus et, parmi ces vertus, celle d’aller au bout de cette déconstruction méthodique des quatre piliers du temple totalitaire. »

Bernard-Henri Lévy, Ce grand cadavre à la renverse, Grasset, 2007.

En 1979, BHL publie, toujours chez Grasset, son deuxième ouvrage : Le Testament de Dieu. Sollers est à nouveau au rendez-vous. Il salut un livre « écrit dans le plus beau français qui soit », tout en analysant le trajet philosophique de Bernard-Henri Lévy : « C’est lui, l’ancien des jours, le plus ancien de tout langage, qui est à nouveau le plus nouveau et qui, Lévy le montre pas à pas, éclaire notre histoire, son incohérence apparente, ses bruits, ses fureurs. » (cf. Philippe Sollers, « La barbarie sans foi ni loi », Le Nouvel Observateur, 30 avril 1979).

L’antifascisme, donc l’Europe, en commun

À la parution de L’idéologie française, Bernard-Henri Lévy suscite les plus vives polémiques. Celui qui sera, en 1999, l’auteur de « La France moisie », se réjouit des débats suscités par le livre de BHL – « La France moisie, disait Sollers. Et moi l’idéologie française. » Dans une note de son livre, Lévy écrit : « À propos du fascisme français, dialogue entre Philippe Sollers et Gérard Miller (Tel Quel, hiver 75, no 64). On n’a jamais mieux posé, à mon sens, la question du refoulement de Vichy. »

Les deux hommes ont en commun la hantise d’une France repliée sur elle-même, nationaliste, fasciste. « Enfin le moment est venu… L’ouverture du placard, l’apocalypse en coulisse, la tempête dans les bénitiers, le règlement des comptes secrets, la mise à plat du cancer » qu’est le fascisme français.

Sollers ajoute, pour conclure son article du Matin (15 janvier 1981): « Quant à moi, l’irresponsable en matière d’idéologie, je veux bien maintenant me déclarer français si Bernard-Henri Lévy accepte de l’être ».

En 1983, le philosophe publie le premier volume de ses Questions de principe, recueil d’un an de chroniques livrées chaque semaine dans Le Matin. Il évoque, dans l’un de ses textes, cette question d’identité française, rappelant que Sollers caresse le rêve « d’être le premier grand écrivain de l’histoire de notre littérature, à renoncer délibérément, publiquement, solennellement, à la nationalité française. » En 2008, dans la préface qu’il donne au livre de Daniel Riot, L’Europe cette emmerdeuse, BHL s’interroge : « Qu’a voulu dire le plus français des écrivains français, l’un des rares qui, à bon droit, puisse dire que sa patrie c’est sa langue, qu’a voulu dire Philippe Sollers quand, dans un mot jamais démenti, il a déclaré souhaiter voir inscrit sur sa tombe : « Écrivain européen d’origine française » ? »

Aux yeux de Lévy, la revue créée par Philippe Sollers, Tel Quel, est même « le seul lieu véritablement vivant où, par les temps qui courent, s’élabore cette pensée, cette culture antifasciste ».

« Oui bien sûr, je sais l’impressionnante série de forfaits que l’on serait en droit d’imputer à mon ami Philippe Sollers. La mauvaise grâce qu’il a toujours mise, par exemple, à se plier aux rites, aux habitudes de la tribu. Son incapacité, notamment, morbide et assez « décadente » elle aussi, à communier si peu que ce soit dans les vraies religions — raciste, antisémite — où la France profonde, elle, se plaît à se retrouver. L’inqualifiable rêve qu’il a même caressé un jour et auquel je le soupçonne de n’avoir jamais tout à fait donné congé, d’être le premier grand écrivain de l’histoire de notre littérature, à renoncer délibérément, publiquement, solennellement, à la nationalité française. Dans son travail littéraire même, et à l’heure où le plus élémentaire civisme exigerait de parler, de penser, de chanter plus français que jamais, comment pardonner cette criminelle prétention à croiser, à greffer, à parler toutes les langues à la fois ? Et j’allais oublier, enfin, l’habileté diabolique avec laquelle, des marges du P.C.F. aux confins du maoïsme, d’un matérialisme sans réserve à sa douteuse passion pour un pape polonais, il a toujours su s’installer en ce point très précis où, dans un état donné du monde, le levier de la liberté a le plus de chance de porter.

Bernard-Henri Lévy, Questions de principe, Denoël/Gonthier, coll. « Méditations », 1983.

Tout cela, je le sais donc. Et pourtant, qu’on me pardonne, mais au risque d’aggraver son cas, je ne résiste pas à la tentation de recommander de lire de toute urgence la dernière livraison de Tel Quel : on y trouvera d’éblouissantes interventions sur Picasso, Sade ou Baudelaire ; un fragment de Paradis, bien sûr, dont j’ai assez dit, ailleurs, à quelle hauteur je le plaçais au panthéon de la modernité ; et, au total, le seul lieu véritablement vivant où, par les temps qui courent, s’élabore cette pensée, cette culture antifasciste dont j’évoquais hier la si impérieuse nécessité. »

Bernard-Henri Lévy, dans don Bloc-Notes du Point du 23 juin 2000 : « Dans le cas de Sollers, depuis que je le connais – vingt- cinq ans ! –, le même antifascisme de principe. »

« L’insoutenable légèreté de Philippe Sollers »

Bernard-Henri Lévy est un bon lecteur de Philippe Sollers. Nombreux sont les livres de l’auteur de Femmes et de Paradis qu’il a évoqué dans la presse, non en une certaine jubilation. En avril 1986, BHL donne sa lecture du Théorie des exceptions de Sollers :

« Je vois trois bonnes raisons au moins de lire, toutes affaires cessantes, le dernier livre de Sollers.

La première c’est qu’il y a peu d’écrivains capables, par les temps qui courent, de nous parler avec autant d’éloquence et de compétence de littérature que de science, de musique que de peinture, de théorie informatique que d’histoire des religions ou de la psychanalyse.

La seconde c’est que je n’en vois pas beaucoup non plus qui puissent se targuer de réunir ainsi, sans y rien raturer ni ajouter, des textes d’âge différent, écrits il y a parfois dix ou vingt ans mais qui, mis bout à bout, dans l’ordre linéaire du livre composé, n’en paraissent pas moins, tout à coup, miraculeusement contemporains — je n’en connais pas qui, en d’autres termes, aient si peu varié dans leurs choix fondamentaux et se soient, n’en déplaise à la légende, finalement si peu trompés.

Et puis, la troisième raison, enfin, c’est qu’à travers tous ces textes, à travers ces vagabondages littéraires ou artistiques, il y a une question clef qui, peu à peu, se pose, s’impose, s’entête et domine l’ensemble. Cette question c’est, en un mot, celle du statut, dans notre culture, de ce monstre très singulier qu’elle appelle un écrivain. Même si Sollers n’est bien évidemment pas le premier à s’en soucier, il reste qu’il le fait avec une élégance, une insolence et, pour tout dire, une intelligence dont nous avait déshabitués le prêchi-prêcha environnant.

Car un grand écrivain, nous explique-t-il en substance, c’est déjà quelqu’un qui, par principe, ne peut pas être un prêchi-prêcheur. C’est quelqu’un qui, en aucun cas, ne peut jouer les maîtres de morale ou de vertu. C’est quelqu’un qui, le voudrait- il, serait physiologiquement incapable de donner à ses semblables je ne sais quelles raisons de vivre, de croire et d’espérer. Et le comble est que, à tout prendre, il n’est vraiment ce qu’il doit être — un grand écrivain, précisément — que lorsqu’il est en mesure de démanteler, au contraire, les pauvres raisons de vivre, de croire ou de persévérer dont les humains, dans leur détresse, peuvent être tentés de se bercer.

C’est le cas de Kafka, par exemple, répétant aux optimistes qui l’entourent que le monde n’est que meurtre, lynchage généralisés. C’est celui de Faulkner clamant que l’Histoire est un horrible mélange de bruit et de fureur conté par un idiot. C’est celui de Joyce, encore, acharné à démentir l’idée, si rassurante pourtant, d’une langue naturelle, naturellement offerte aux sujets parlants. C’était celui de Baudelaire déjà, non moins acharné à dissiper l’illusion d’une harmonie possible des chairs, des désirs ou des étreintes. Bref, c’est le cas de la plupart de ces écrivains que l’on a pris l’habitude, Dieu sait pourquoi, de baptiser « modernes » quand tout leur effort semble être, en fait, de réintroduire en littérature l’idée, le dogme d’un péché originel dont la modernité, justement, avait cru pouvoir se passer. La vérité, nous dit Sollers, toujours, c’est qu’il n’y a pas d’entreprise littéraire majeure qui, en ce siècle comme au précédent, ne se soit astreinte à ce face à face difficile, parfois tragique ou mortel, avec le fond de haine ou de maléfice qui est, même si elles n’en ont pas toujours conscience, le plus obscur secret des sociétés.

De là, bien entendu, la sourde malveillance dont ils sont fatalement victimes de la part desdites sociétés.

De là ce climat de méfiance, de suspicion ou d’exclusion où ils sont toujours, peu ou prou, tenus de vivre.

De là que, contrairement aux apparences, aux discours officiellement tenus, aux honneurs mêmes qu’on leur prodigue, il n’y a pas une communauté au monde qui ne travaille de toutes ses forces à empêcher leur émergence.

Et de là, quand ils émergent tout de même et que, par un incalculable concours de circonstances et de coups de chance, ils réussissent à déjouer les forces qui les condamnaient, l’irrémédiable solitude où ils se complaisent eux-mêmes. Car il est difficile, n’est-ce pas, de savoir tout ce qu’ils savent sans en tirer quelque leçon. Il est difficile de connaître la vérité de l’odieux petit manège sans être tenté, fût-ce en rêve, de s’en excepter. Et l’on voit mal comment ils pourraient clamer que le monde n’est qu’une succession de meurtres et de massacres sans se résoudre, comme dit l’autre, à bondir hors du rang des meurtriers…

L’écrivain vit, dira-t-on ? Il partage le sort commun ? Il va, il vient, il souffre, il se bat même ou il « milite » de la même façon, après tout, que le plus modeste militant ? Oui, bien sûr. Mais il ne faudrait pas beaucoup pousser Sollers, il me semble, pour lui faire dire qu’il y a dans cette agitation toute une part de feinte et de semblant. Il ne faudrait pas longtemps le solliciter pour lui faire admettre qu’ils sont là, ces écrivains, sans être tout à fait là, absents à notre monde tout en y étant présents. Et je ne suis pas loin de penser moi-même qu’on verrait beaucoup plus clair, par exemple, dans le fameux problème de « l’engagement » des clercs si l’on acceptait de prendre la mesure de toute cette dimension de comédie qui s’y trouve probablement investie — comme si tous ces combats, toutes ces adhésions absurdes et parfois inexplicables étaient comme un tribut qu’ils acquittaient, pour prix de leur monstruosité, à la communauté dont ils s’écartent.

Philippe Sollers lui-même pourrait bien être, du reste, l’illustration de cette règle. Il pourrait bien avoir été plutôt, à l’heure de ses ferveurs politiques, le vivant témoin de cette tentation. Et s’il a changé depuis ce temps, s’il a gagné en lucidité ou, ce qui revient au même, en profondeur, c’est qu’il ne se sent plus contraint, par exemple, quand il parle de Joyce, de nous dire que Finnegan’s Wake est aussi le grand livre antifasciste des années 30 ; c’est qu’il ne se sent plus sommé, quand il discute des Démonsde Dostoïevski, d’en faire aussi le précurseur de la pensée antitotalitaire d’aujourd’hui ; bref c’est qu’il ose à présent, et pour la première fois peut-être, aller au bout de l’intuition qui était de toute éternité la sienne même s’il reculait parfois devant ses risques et périls : l’apparition d’un écrivain est un phénomène déchirant, bouleversant, exorbitant à toute espèce d’entendement politique ou communautaire.

Cela aussi, Théorie des Exceptions nous le dit. Et ce n’est pas le moindre mérite, à mes yeux, de ce livre que de nous donner à lire l’itinéraire d’un esprit qui, peu à peu, au fil des pages et des années, se départit de ses pesanteurs.

Insoutenable légèreté de Philippe Sollers. »

« Lettre d’un persan à une persane à propos de Philippe Sollers »

En février 1989, Sollers publie Le Lys d’or, roman d’amour, du discours amoureux, des hommes et des femmes, de leurs rôles qui changent et s’échangent, imprégné par l’Orient des Mille et Une nuit autantque par La Recherche de Proust. À cette occasion, Bernard-Henri Lévy, sous forme épistolaire, à la manière de Montesquieu, écrit une « Lettre d’un persan à une persane à propos de Philippe Sollers » (repris dans Questions de principe 3. La suite dans les idées). Tout y passe, les maîtres et les engagements, la politique et la littérature, la politique dans son rapport à la littérature, et vice versa, les effets de chapelle et de sérail, la drôlerie de Sollers…

« Voici, ma chère Astarté, les renseignements que j’ai pu recueillir au sujet de l’auteur qui semble si fort t’intéresser.

Il est né, si j’ai bien compris, dans une ville du sud de la France qui porte le nom d’un vin. La famille est anglophile — ce qui, dans la région, est classique. Elle est résistante et patriote — ce qui, dans le pays, l’est beaucoup moins. Ce pur joyau de Gironde aura beau fuir son patronyme, cette origine, m’ont dit ses proches, l’a cependant façonné.

Son premier livre paraît en 1959 sous le parrainage conjoint des deux Mamamouchis de l’époque. A ma droite, le Mamamouchi Mauriac, se flattant d’être le premier à « écrire ce jeune nom ». A ma gauche, le Mamamouchi Aragon, qui revendique aussi l’honneur de « célébrer ce glorieux printemps ». Philippe Sollers n’a que vingt ans. Mais l’agitation bat déjà son plein. Et il n’est bruit dans le royaume que de ces querelles de préséance autour du divin baptême.

Au même moment ou presque, il fonde l’un de ces établissements bizarres, à mi-chemin du bazar et du sérail, que l’on appelle ici Revue et où ne tardent pas à se retrouver les esprits nouveaux du temps. Des noms ? MM. Althusser, Foucault, Lacan, Derrida, Ponge, Barthes — j’en passe : ces noms, de toute façon, ne te diront rien ; sache qu’il s’agit de gens éminents qui n’ont pas pour habitude de suivre n’importe qui. Ce sont des maîtres, des vrais : et c’est son mérite d’avoir osé et pu, lui, tout jeune homme encore, les embrigader ainsi sous ses couleurs et sa bannière.

Survient l’an 1968 qui l’installe sur le bord extrême du « parti révolutionnaire ». Cet engagement, à l’heure où je t’écris, lui est, va donc savoir pourquoi, toujours imputé à crime. Et je suis tombé, l’autre matin, sur une gazette qui, chose extraordinaire, attribue à ses écrits d’alors la responsabilité du « terrorisme ». Vérification faite, je suis en mesure d’affirmer : premièrement, que l’imputation est sans fondement ; secondement, que l’engagement en question était dans le droit fil de sa révolte, un peu plus tôt, contre les crimes français en Algérie ; troisièmement, qu’il y avait dans toute l’affaire une indéniable part de comédie : comme si cet écrivain-né s’était déguisé en maoïste, comme Usbek et moi en Parisiens, aux seules fins d’apprivoiser la langue, la culture, la littérature des Chinois. On le croyait « garde rouge ». Il allait en réalité sur les traces de son prédécesseur, le père Lorenzo Ricci — ce qui, pour l’admirateur des jésuites qu’il se révélera bientôt être, ne manquait ni de prescience ni de cohérence !

La démarche te choque ? Je veux dire : es-tu fâchée qu’un écrivain se serve d’une cause politique dans un but purement littéraire ? Tu aurais tort. Car c’est l’habitude ici : tous les grands écrivains sans exception ne crient si fort leur dévotion au Peuple, au Parti, à la Révolution que pour dissimuler le seul vrai lien qui leur importe et qui est celui des livres. Souviens-toi de ton Malraux. Ou de ton Sartre. Ou encore de ces « surréalistes » qui ne s’intéressaient aux choses de la cité que pour autant qu’elles préservaient ou renforçaient l’infracassable noyau de leur œuvre. Philippe Sollers, à sa façon, n’a rien fait d’autre. A ceci près qu’il aura, lui, clamé très haut ce que ses aînés faisaient tout bas : un romancier n’a qu’une morale, qu’une foi, qu’une religion — celle, sacrée, de ses romans.

C’est à dessein, bien sûr, que je nomme les surréalistes. Non pas, comprends-moi bien, qu’il y ait rien de commun entre son art et le leur. Mais il y a dans sa manière et sa personne quelque chose qu’on n’entend pas si l’on ne pense à eux. Je t’ai parlé de sa revue. Eh bien, sache qu’autour de la revue il y avait un groupe. Autour du groupe, une chapelle. Et, au sein de la chapelle, tout un jeu d’amitiés et de ruptures, d’hérésies et d’anathèmes, qui rappelle irrésistiblement celui de la secte d’André Breton. Sollers, nouveau Breton ? Disons, pour rester prudent : le dernier « pape » authentique qu’aient produit les lettres françaises. Ou bien, si tu préfères, le dernier de leurs écrivains à avoir écrit (et vécu) comme l’un de nos sultans — avec eunuques, vizirs, derviches et sérail prodigieux…

Aujourd’hui, le sérail est brisé. La secte, apparemment dissoute. Et la sacro-sainte Revue est restée chez son libraire d’origine qui l’a, paraît-il, prise en otage. N’empêche. Aussi seul soit-il, aussi singulier qu’il se veuille, notre homme continue de régenter à distance son Église invisible. Il suffit de voir ses proches, d’observer leurs manies et leurs accents, il suffit d’écouter comme ils s’expriment, comme ils fredonnent un air ou répètent un mot de passe, il suffit de voir l’étrange manière qu’ils ont de s’emparer tous, au même moment, du même livre fétiche qui leur devient comme un sésame (le plus récent en date serait, à ce qu’on me dit, les Commentaires d’un certain Debord connu pour son hostilité à toutes les formes d’ordre établi) pour comprendre que l’école, aussi dispersée soit-elle, n’en a pas moins maintenu des signes de reconnaissance et ses rites.

Voilà, ma chère Astarté. Tu sauras tout lorsque je t’aurai dit que ce grand écrivain est aussi l’un des personnages les plus drôles d’un Paris qui ne l’est guère. Oh ! pas cette drôlerie française dont nous avons, en Perse, un si méchant préjugé. Mais une drôlerie plus légère, plus subtile, plus carnavalesque aussi — qui semble toujours au bord de nous rejouer les situations les plus cocasses de l’Imprésario de Smyrne. Ajoute à cela son goût de l’allusion, du clin d’œil, de l’esquive. Ajoute, dans ses livres mêmes, ce drôle de demi-sourire qu’affectent parfois ses phrases. Ou bien cette façon qu’elles ont, d’une suspension à l’autre, de nous jouer une note sur deux. Oui, ajoute tout cela et tu auras le portrait d’un des hommes les plus libres, les plus imprévisibles de ce temps. Aux dernières nouvelles, il naviguerait quelque part entre Voltaire, Fragonard et Montesquieu dans un XVIIIe siècle qui le repose des mortelles lourdeurs du nôtre. Bernard-Henri Lévy, que je tiens pour un avisé satrape, m’assure qu’il s’est enrichi dans l’aventure d’un Lys d’or qui, plus que jamais, le conforte dans son rang : celui qui, dans cette nation littéraire, revient par principe aux meilleurs. »

Questionnaire de Proust : Lévy imagine les réponses de Sollers

En 1991, Lévy propose avec Les Aventures de la Liberté son histoire subjective des intellectuels du XXe siècle. Il consacre un bref chapitre à Philippe Sollers et imagine les réponses de Sollers aux questions de « l’inspecteur Proust Marcel » au terme d’un rapport « partiellement imaginaire » à la demande du « Ministère de l’individu et des comportements » qui mentionne l’appartenance de Sollers au RIRA, « Réseau international de riposte à l’analphabétisme ». Il livre un portrait de l’écrivain en joueur, agent secret de la République des lettres.

« Philippe Sollers

(RAPPORT – PARTIELLEMENT IMAGINAIRE – ÉTABLI, LE 1er JANVIER 2001, À LA DEMANDE DU MINISTÈRE DE L’INDIVIDU ET DES COMPORTEMENTS)Nom : Sollers. Prénom : Philippe. Se fait aussi appeler, selon les circonstances, Mozart, Docteur ou Crébillon. Né le 28 novembre 1936, mâle et célibataire. Bordeaux. Sud-Ouest. Famille résistante, donc suspecte. Participe lui-même, dans les années soixante et soixante-dix, à la plupart des entreprises susceptibles de troubler l’ordre public. Guerre d’Algérie bien sûr. Communisme. Chine. Vatican. Chine encore. Ose dire, en 1990, qu’il conserve à Mao Zedong une « tendresse physiologique ». Poursuit, pendant ces années, ses activités subversives (directeur, notamment, d’une publication qui, pour tromper notre vigilance, changea au moins une fois de titre). Écrit aussi des livres. Trop de livres. Activité apparemment en sommeil, mais qu’il est soupçonné de poursuivre en secret.

L’homme est habile. Rusé. Très difficile à prendre sur le fait. Abord avenant. Vie rangée. Horaires ostensiblement réglés. Mœurs mal connues. Revenus identifiés. Met son point d’honneur à paraître bon père, bon époux, bon citoyen. Papiers en règle. Vignette à jour. Éloge du mariage. Apologie de la courtoisie. Signalé chaque soir, à la même heure, dans un bar louche, et underground, proche du boulevard Raspail. Trafics. Contacts. Complicité du barman établie. Double issue. Micros ?

Téléphone sur écoute. Jour et nuit. Mais l’homme est sur ses gardes. Mots couverts. Allusions. Phrases interrompues. Silences. Rires fréquents. Expressions codées. Chiffreurs au travail, bien entendu. Résultats pour l’instant décevants. Relevé des dernières conversations donne : « cours du dollar… météo… les bons, les méchants… esprits frappeurs… banques de données… ADN… Adinine… Captagon… Mozart… New York… assurance… hypnose… morts vivants… » Sans compter nombreux sigles et abréviations, en cours de déchiffrement : « GSI… IFN… SPA… WOMANN… GRCP… SGIC… etc. » Espérons vous en dire davantage dans délais proches.

Filatures plus probantes, en revanche, malgré un lascar passé maître dans la technique des imbroglios, quiproquos et brouillages de pistes en tous genres. Voyages à New York. À Venise. Voyages nombreux à Bordeaux sous couvert de voyages à Venise. Contacts, à Paris même, avec l’ex-cardinal Quignard, l’abbesse Savigneau, l’ex-professeur Enthoven, l’agitateur professionnel Lévy. Prévoir une inculpation pour reconstitution de ligue dissoute ? Sommes, dans l’état actuel des choses, plutôt partisans d’attendre et de laisser à nos agents le temps d’infiltrer le reste du gang. Notre conviction étant que le suspect se trouve au centre d’un gigantesque réseau, connu des initiés sous l’abréviation du RIRA et dont l’appellation complète serait : « Réseau international de riposte à l’analphabétisme ».

Dans l’état actuel de nos informations, RIRA serait une holding dont le siège social se trouverait aux Bahamas, le QG opérationnel dans les caves du Vatican, la base arrière à Bordeaux et les ramifications partout. Organisation complexe. Lien souple entre le sommet et la base. Étanchéité entre les cellules. Cloisonnement. Mots de passe variables selon le rang occupé dans la hiérarchie. Avons relevé, en vrac – et sous réserve, encore, d’inventaire plus poussé : « Watteau-Warhol même combat… Fragonard for ever… la ligne Wagner ne passera pas… la fête à Venise… je ne suis pas l’enfant naturel d’un couple diabolique… les samouraïs… Dante versus Confucius… la déception-Baudelaire… »

Quant au rôle du RIRA et à sa dangerosité potentielle, sommes obligés de vous dire que les services sont divisés. Hypothèse numéro un : organisation réellement dangereuse ; commandement unifié ; armements sophistiqués en provenance de la pinacothèque de Munich, du Moma, du musée des Offices ; visée déstabilisatrice clairement affichée ; un scénario plausible pouvant être une opération-commando sur l’ordinateur central où sont stockés, comme vous savez, les livres interdits et une remise en circulation brutale desdits livres. Hypothèse numéro deux : modèle secte ; contre société ; le suspect parle, de plus en plus souvent, de « catacombes » et de « premiers chrétiens » ; pas d’assaut sur le pouvoir central ; pas de perturbation visible de l’ordre public ; la véritable fonction du réseau devenant, dans ce cas, la circulation en vase clos, et au profit des seuls membres, de la littérature interdite.

Dans les deux hypothèses, cependant, nous tenons à souligner le caractère parfaitement illicite des activités de Monsieur Sollers. On nous signale que, la semaine dernière encore, il aurait été surpris en possession d’un exemplaire des Souvenirs d’égotisme d’un certain Henri Beyle – personnage mal connu mais apparaissant, sur nos fichiers, dans la catégorie « individus à haut risque ». On nous rapporte également qu’il aurait été vu, quelques jours plus tôt, rôdant dans les couloirs de l’immeuble désaffecté des ex-Éditions Gallimard, mises sous séquestre. Des témoignages dignes de foi font état de contacts avec l’agitateur Guy Debord dont nous avions, depuis plusieurs années, perdu la trace. Malgré cette accumulation de charges, nous réitérons nos mises en garde face aux effets qu’aurait une éventuelle interpellation. L’individu est redoutable. Ses réactions sont imprévisibles.

Vous nous demandez enfin une fiche de renseignements sur ses goûts, ses habitudes. Le point précédemment soulevé, la discrétion calculée de nos services, font que nous n’avons pas d’interrogatoire, ni même de compilation récente, à vous fournir. La dernière en date remonte au 22 janvier 1991. La personnalité exceptionnelle de l’inspecteur chargé, à l’époque, de l’enquête et aujourd’hui à la retraite (ainsi que, soit dit en passant, la qualité d’une technique d’interview qui lui était personnelle et dont nous n’avons, hélas, pas retrouvé l’équivalent) nous encourage cependant à vous en transmettre les conclusions. Mais nous attirons votre attention sur la mobilité du suspect, sa versatilité, son goût de la volte-face et sur le fait que nombre de renseignements, couchés sur ce rapport, pourraient se révéler aujourd’hui caducs.

Extraits du rapport de l’inspecteur Proust Marcel :

Principal trait de votre caractère ? « enjoué ». Qualité que vous désirez chez un homme ? « le rire et l’oubli ». Qualité que vous préférez chez une femme ? « l’immortalité ». Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? « les informations dont ils me font grâce ». Votre principal défaut ? « l’aptitude à la métamorphose ». Votre occupation préférée ? « le plaisir ». Votre rêve de bonheur terrestre ? « être simultanément, ou successivement, le contemporain d’Andy Warhol et de Fragonard ». Quel serait votre plus grand malheur ? « que Joyce n’ait jamais existé ». Ce que vous voudriez être ? « l’homme invisible ». Le pays où vous désireriez vivre ? « la France, mais avec un passeport anglais ». La couleur que vous préférez ? « le rouge et le noir ». La fleur que vous aimez ? « le lys ». L’oiseau que vous préférez ? « l’avion Awacs ». Vos auteurs favoris en prose ? « Crébillon fils, Voltaire, Antonin Artaud ». Vos poètes préférés ? « les mêmes ».Vos héros dans la fiction ? « Saint-Simon, Casanova ». Vos héros dans la vie réelle ? « Valmont, le neveu de Rameau ». Vos compositeurs préférés ? « Mozart (ou bien Mozart) ». Vos peintres préférés ? « Watteau, Picasso ». Vos héroïnes dans l’histoire ? « Luz, Geena, Nicole, Bernadette, Deb, la Présidente, Cyd, Kate, Édith, Diane, Helen, Ysia ». Vos noms favoris ? « tous les pseudonymes ». Ce que vous détestez par-dessus tout ? « la mélancolie ». Le don de la nature que vous voudriez avoir ? « la marche arrière ». Comment vous aimeriez mourir ? « meilleur et aimé ». État présent de votre esprit ? « agnostique ». Votre devise ? « N.F., F., N.S., N.C. » Faute qui vous inspire le plus d’indulgence ? « l’amour que l’on me porte ». »

Un dialogue permanent

Qu’il s’agisse de ses journaux intimes, de son Bloc-Notes du Point, Bernard-Henri Lévy a souvent fait le récit de ses rencontres avec Sollers, de leurs conversations qui plaçaient au centre de tout, au-dessus de tout, la littérature. Au gré de ces paroles rapportées, c’est une amitié en mouvement, en dialogue, qui se dessine ici.

« 27 mai. Sollers. Pont-Royal. Pas vu depuis plusieurs semaines. Peut-être plusieurs mois. Mon sentiment, comme chaque fois, de reprendre une conversation interrompue la veille ou l’avant-veille. « Où es-tu ? D’où viens-tu ? Ta position de vol ? Ton analyse ? Des infos ? Non, pas d’infos ? Les bons et les méchants… Les amis, les ennemis… Complotons… Gagnons du temps, mais complotons… Tout cela est si monotone… C’est fou comme il se passe peu de choses – et comme ce peu est passionnant… » Sollers, le seul écrivain qui parle presque comme il écrit. Gide, je crois, le disait de Céline. Mais il aurait pu le dire de Sollers. Avec tout de même, en l’espèce, cette connivence immédiate, presque sans mots (c’est-à-dire dès les premiers mots), qui s’installe quand nous nous retrouvons. Gallimard. Grasset. Ma pièce qu’il vient de lire et qu’il a l’air d’aimer. Céline, justement. Cette obscure querelle que font les anticéliniens primaires à ceux qui veulent classer la maison de Céline, à Meudon. Ils ont tort, évidemment. Et c’est lui, Sollers, qui a raison. Mon Dieu, comme les bons sentiments inspirent, parfois, de mauvais combats ! »

Bernard-Henri Lévy, « Journal extime » dans Récidives, Grasset, 2004. Extrait du journal intime de BHL à propos du Jugement dernier.

« 8 septembre. Sollers au Montalembert. Évoquons en passant son indulgence à l’endroit d’un Hallier qui, aux dernières nouvelles, le couvre d’insultes. Leurs déjeuners Closerie. Leurs complicités qui me semblaient si absurdes. Ces idées qu’il lui refilait et dont l’autre faisait des articles. Réponse de Sollers : « Hallier, à l’époque, était une créature des socialistes ; cela ne me déplaisait pas de le leur renvoyer dans les pattes, la gueule bourrée d’explosifs » ».

Bernard-Henri Lévy, « Journal extime » dans Récidives, Grasset, 2004. Extrait du journal intime de BHL à propos du Jugement dernier.

« Déjeuner à Matignon, autour d’Édouard Balladur. Glucksmann essaie de mettre la conversation sur Sarajevo. Mais Balladur préfère parler de Voltaire avec Sollers. De qui, à cet instant, suis-je le plus proche : André et sa monomanie (qui est aussi la mienne) ou Sollers et sa légèreté (que, dans le fond, j’envie) ? »

Bernard-Henri Lévy, Le Lys et la Cendre. Journal d’un écrivain au temps de la guerre de Bosnie, Grasset, 1996.

« Des gens qui nous veulent – me veulent, en tout cas – du bien… Sollers, ce matin : « tu es bon en attaque aérienne ; attention à ne pas t’enliser dans des combats d’infanterie ». »

Bernard-Henri Lévy, Le Lys et la Cendre. Journal d’un écrivain au temps de la guerre de Bosnie, Grasset, 1996.

« Pas un mot. Bétonnage. Verrouillage. « Tu es drôle, m’a dit un jour Sollers. Tu es, de nous tous, l’un de ceux qui a la vie la plus variée et, bizarrement, tu n’en fais rien… » Il avait raison. Comme d’habitude, il avait raison. »

Bernard-Henri Lévy, Comédie, Grasset, 1997.

« Je découvre le vert paradis des amphétamines. Corydrane ! Maxiton ! Admirable captagon ! Amis fidèles et délicieux ! Qui dira ce que nous leur devons ? Qui chantera leurs vertus philosophiques et littéraires ? Sartre, bien sûr. Burroughs. Sollers – s’il acceptait de voir dévoilés nos commerces, nos coups de téléphone nocturnes, le demi-comprimé glissé dans une enveloppe Grasset ou NRF, la course dans la ville, les taxis, l’enveloppe sous le paillasson, les médecins complaisants, les trafics d’ordonnances et de pharmacies. Mais à part eux ? A part nous ? Les gens ont toujours l’air surpris. Ou choqués. Comment ça marche… Ce que ça « fait »… Si c’est normal, pour un écrivain, de ne pas « compter sur ses forces propres »… Mais ce sont ses forces propres ! »

Bernard-Henri Lévy, Comédie, Grasset, 1997.

« Vous parlez de Philippe Sollers avec qui, par parenthèse, je vous trouve bien injuste (de même, d’ailleurs, qu’avec Garcin qui a le mérite, rare par les temps qui courent, d’avoir la bonne distance pour parler, et des actrices, et de ses amis disparus). Je voudrais que vous sachiez que le seul désaccord sérieux que nous ayons eu, Sollers et moi, en trente ans d’une réelle amitié, c’est quand il dit (sans que je sois sûr, soit dit en passant, qu’il s’applique à lui-même le précepte) que les écrivains sont là pour raconter « comment ils vivent » : la formule même me pétrifie ; elle me plonge, quand il la prononce, dans des abîmes de perplexité ; et j’ai toujours envie de lui répondre que je crois, moi, exactement l’inverse – les écrivains ont tous les droits ; ils peuvent parler de tout ce qu’ils veulent ; mais pas de comment ils vivent ! pas, surtout pas, de leur inaliénable part de secret ! »

Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, Flammarion et Grasset, 2008. Lettre de Bernard-Henri Lévy à Michel Houellebecq du 20 février 2008.

Lire Sollers

Lévy n’a cessé de livrer son regard sur l’œuvre de son compagnon-écrivain. Dans un courrier de lecteur adressé à L’Expresse le 14 février 1981, intitulé « Ce que je dois à Philippe Sollers », BHL écrit : « Philippe Sollers, que je tiens personnellement pour le plus grand de nos écrivains contemporains. […] Je tiens à redire ma dette, dont témoigne chacun de mes trois livres, à l’endroit d’un homme dont la lucidité théorique et l’éthique politique m’ont plus d’une fois obligé. […] La logique des influence – comme, d’ailleurs, des amitiés – n’est pas toujours aussi simple qu’on le croit. »

Lévy s’est donc livré, au fil des années, à un exercice de critique littéraire, qui est une variation de son amitié pour Sollers, un autre « médium » – le mot est sollersien – pour perpétuer leur dialogue. Il reconnaît à l’auteur de H et du Parc, un style : « cette invention d’un style et, donc, d’une façon d’exister, à cette façon d’être habité par la lumière et la beauté de l’art et, par conséquent, du monde, qui sera l’autre « empreinte » de Sollers ». Au gré de ces citations et textes reproduits parfois en intégralité, présentés de manière chronologique, des réponses à la question « Quel écrivain est Philippe Sollers ? » apparaissent.

Sur Le Cavalier du Louvre : Vivant Denon, 1747-1825

« Venise… Les femmes… Cette légèreté, cette audace, qui sont le luxe des temps de catastrophe… Ce jeune homme qui séduit, du même coup, Voltaire et Diderot, comme lui, deux siècles plus tard, Aragon et Mauriac… Sollers aurait cherché son double dans le XVIIIe, il s’y serait, non seulement trouvé, mais inventé un contemporain idéal, un correspondant, un frère, qu’il n’aurait pas procédé autrement ni écrit un autre livre. Denon, personnage sollersien. Autoportrait de Sollers en Denon. On dit des romans réussis qu’ils font de leurs personnages chimériques des êtres quasi réels. Affirmons d’une belle biographie qu’elle traite son objet, en principe réel, comme s’il s’agissait d’une créature imaginaire. Le cavalier est une des œuvres les plus accomplies de l’auteur de Portrait du joueur ».

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 2 décembre 1995.

Sur Les passions de Francis Bacon

« Francis Bacon selon Sollers : le peintre contemporain qui « va droit au système nerveux ». N’en dirait-on pas autant de Sollers lui-même et de son style violent, spasmé, direct, désenchanté, libre, rieur ? Et quelle autre explication au fait que l’auteur de Portrait du joueur consacre au peintre de l’Autoportrait à l’œil blessé le texte le plus éclairant depuis celui de Michel Leiris ? Écrire comme l’autre peint. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 13 juillet 1996.

À propos de la « détresse » de Sollers

« Vous parlez dans Comédie, de la « détresse » de Sollers. Précisez.

Bernard-Henri Lévy, « Nouvelles réponses à L’Infini », 1998.

Sollers ? Ce fragment de Comédie est clair, il me semble. Il dit que la catégorie fondamentale de l’époque n’est pas le zapping mais la redite, non pas l’amnésie mais l’hypermnésie. Il dit : nous vivons un âge paresseux ; une fois qu’il a enregistré une image, il ne veut surtout pas en démordre ; une fois qu’il a enregistré un son, c’est le même son qu’il veut entendre, encore et toujours, à l’infini. Il dit, encore, que la loi du temps c’est cette stupeur de l’entendement, cet engorgement, de la faculté d’oubli que Nietzsche, encore lui ! appelait le ressentiment. Et il dit enfin que cela vaut, plus que pour quiconque, dans le cas des écrivains : qu’un grand écrivain surgisse, qu’il s’engage dans une aventure d’écriture et de vie ultra-singulière, qu’il oppose à ce temps répétitif, visqueux, le mouvement d’une énergie qui, aveugle ou pas, le fait devenir, à chaque instant, autre que celui qu’il est, et alors l’époque s’affole, s’affaire et va tout faire, ou presque, pour l’étouffer sous les clichés. J’ai connu Sollers en 1977. C’était, il me semble, l’une de ses périodes les plus productives (écriture de Paradis, probablement Femmes en chantier). Or ce fut aussi sa période la plus silencieuse (il n’avait rien publié depuis quatre ans, il n’allait rien publier pendant encore quatre ans). Et le souvenir que j’ai de lui, à ce moment-là, est bien celui d’un joueur inquiet, aux aguets, convaincu, à tort ou à raison, d’être cerné par une malveillance quasi générale, rattrapé, dès qu’il paraissait, par son propre stéréotype et engagé dans une lutte à mort avec l’époque. Le temps a passé, là aussi. On a peine à imaginer cela, quand on songe au Sollers triomphant d’aujourd’hui. Et pourtant ! Voilà ce que j’entends quand je parle de la « détresse » de Sollers… »

Sur Casanova l’admirable

« Le plus fort, dans le livre de Sollers : sa façon de renverser l’image convenue d’un Casanova « libertin » et homme de « plaisir », « paillard » et pourquoi pas « polisson » – sa façon, en un mot, de disqualifier par avance l’image du surmâle aux performances fabuleuses qui hante, depuis deux siècles, l’imaginaire de tous les marionnettistes officiels. « Son » Casanova, alors ? Un homme des Lumières. Un savant autant qu’un jouisseur. Un kabbaliste impeccable qui, confronté au mystère d’un autre corps, à la blancheur d’une autre peau, au potelé d’une main, à l’esprit d’une caresse, aux « fossettes » exquises du bras de M. M., aux « grands yeux bleus » de C. C., ou même à la « main de glace » qui vient, à Naples ou à Venise, lui « presser le cœur », commence par noter, juste noter, ce qui s’opère dans son propre corps, puis dans son âme : il a une plume à la main ; c’est, parfois, l’ongle de son petit doigt, coupé en pointe, et enduit de « suc de mûres noires » ; et le voilà qui consigne, méthodique et glacé, le résultat de ses observations – expérimentateur prodigieux qui aurait installé en lui-même son vrai laboratoire et dont l’objet ne serait plus la nature de l’hydrogène, ou la structure du mouvement, ou la pression de l’air au sommet du Puy de Dôme, mais son être. Physique des idées. Métaphysique des sensations. Antiphysique radicale, c’est-à-dire philosophie en action, où les lois du mouvement justifient les écarts de conduite – et l’inverse : le tout au grand dam d’un ordre moral qui resterait, deux siècles plus tard, spirituellement aussi accablant qu’au temps des Plombs de Venise. […] Femmes contre femmes. Jouissance contre grisaille obscurantiste. « J’ai écrit ce livre, dit Sollers, pour faire honte à mon époque. » En effet. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 7 novembre 1998.

« L’auteur de Passion fixe est un auteur secret »

Philippe Sollers, son œuvre en témoigne, a toujours eu l’obsession de la clandestinité, des conjurations, des déguisements, des loups. Il n’a jamais cédé sur le désir, vital, de jouer l’ombre contre la lumière, de verrouiller son œuvre et sa vie – de mobiliser, en fait, ses livres comme autant de machines dans la guerre de longue durée qu’il a voulu, avec quelques autres, engager contre la monstruosité du tout-montrer et du tout-dire. Son goût du bonheur lui-même. L’insistance avec laquelle il revient, depuis ses tout premiers textes, sur l’éminent « courage » d’être heureux. Il n’est pas jusqu’à cette politique du bonheur qui ne participe de la même volonté de masques et de retrait. Pour vivre caché, vivons heureux. Il y a des vampires, insiste-t-il, qui reculent à la vue de l’ail et des crucifix : eh bien, il y en a d’autres – en langage nietzschéen, « les tarentules » – que l’on tient à distance en leur brandissant sous le nez la seule image du bonheur ou de la jouissance… Bref, par quelque bout qu’on le prenne, l’auteur de Passion fixe est un auteur secret. Son ontologie est, fondamentalement, une ontologie du secret. D’où vient alors qu’il décide apparemment, cette fois, de briser les sceaux de ce secret ? D’où vient qu’en acceptant de voir mis un visage réel derrière la « Dora » de son roman, il laisse la vie, tout à coup, demander des comptes à l’un de ses livres ? Peut-être une nouvelle ruse. Ou un nouveau masque. Peut-être marre de soi, de son propre personnage. Ou peut-être, comme il l’a dit lui-même lors d’un mémorable « Bouillon de culture », parce que les grands écrivains n’ont pas leur pareil pour renifler le danger mortel, et qu’il y avait urgence à prendre les devants en « racontant soi-même, de son vivant, comment on vit ». Autre loi, mais identique stratégie. Autre principe, mais au service de la même idée fixe. À l’époque de Bataille, le bien nommé, on appelait cela une « Contre-attaque ».

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 7 avril 2000.

Les vies de Philippe Sollers, et sa légende

« De Philippe Sollers, dans le beau livre que lui consacre Gérard de Cortanze aux éditions du Chêne et qui paraîtra le mois prochain (en même temps que le tome 2 de La guerre du goût) : « je vais gagner contre mes contemporains, je n’ai aucun doute là-dessus »… Tout y est. Les femmes et la mère. Le fils, jusque-là si discret. Julia. L’Espagnole. La « Vénitienne », deux fois par an, rituellement. L’énigme du père mort, comme il a vécu, « sans confidences ». L’hispanité encore. Le girondinisme. La curieuse et profonde solitude. L’écriture. Les bureaux de Paris et de Ré. Les jeux du nom, du renom, du pseudo-nom – comment un écrivain « est tout entier dans le nom qu’il se donne » (fût-il, précise-t-on, le nom de son « géniteur »). L’aventure de Tel Quel. Le succès prématuré. La double bénédiction de Mauriac et Aragon – le Vatican… le Kremlin… – et le ressentiment qui, dès lors, ne pouvait que s’enfler, cristalliser et, le plus logiquement du monde, le poursuivre jusqu’aujourd’hui. Les clergés littéraires qui carburent au fiel. La passion, contre les clergés, de ne jamais se comparer. La guerre d’Algérie et Vichy. Le moment, en pleine guerre d’Algérie, où un certain général Hallier tente d’envoyer l’auteur du Parc se faire voir ailleurs, sur la ligne Morice, dans un des djebels les plus dangereux du pays. Londres. Bordeaux. La « Belle Garonne » de Hölderlin et celle de Stendhal. Le goût de la mer et des ports. Celui de se cacher en plein jour. Mai 68. Le Divin Bordel. Les maladies de l’enfance et ses maisons détruites. La volonté de bonheur. Le secret. Bref, une vie. Ou plusieurs. A la façon de Pythagore, dont la légende voulait qu’il eût vécu « vingt vies en une vie », un concentré d’expériences, sensations, libertés vécues, ruptures, fidélités obscures, entêtements, ruptures encore, qui nous est donné là, soudain, dans un heureux mélange de textes et de photos, le plus souvent inédites. Les écrivains ont un corps et ce corps est légion : ce n’est pas la moindre leçon de ce livre inattendu, très étrange, qui suscitera, je n’en doute pas, des réactions à la mesure du cas Sollers et de sa légende. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 22 mars 2001.

« Le cas Sollers »

« On lui reproche d’être heureux dans un temps de mélancolie, de ressentiment, de dérision embarrassée, de jalousie, de soupçon, de désenchantement, de cynisme.

On lui reproche son absence radicale d’angoisse, de tragique, d’amertume – il n’y a de révolutionnaire que joyeux, répète-t-il, et l’on ne saurait mieux tourner le dos au modèle officiel du grand écrivain compassé, perclus de mauvaise conscience et de passions tristes.

On lui reproche d’être, comme ses héros, satisfait du style de vie qu’il s’est choisi et on lui reproche, non seulement de le croire, mais de le dire : on reproche à ce rusé de nous donner un livre sensualiste, à ce malin d’entonner l’éloge des cinq sens et du corps – on reproche à ce dix-huitiémiste de raconter, tel un Diderot moderne, un d’Alembert, un Rousseau, le pur sentiment d’exister.

On lui reproche d’être un écrivain heureux et d’avoir tout de même une histoire ; de nager sous les mouettes sans tomber dans l’élégie ; de « prendre le chemin du fenouil », de chanter « l’étoile des amants », de dire à une femme aimée « tu es un galet de la plage », on lui reproche de faire un roman avec des noms d’oiseaux ou de violettes – sans renier un seul instant l’esprit de Joyce et de Mallarmé.

On lui reproche de jouer sur les deux tableaux (d’aucuns disent : toucher à tous les guichets).

On lui reproche de réveiller ses lecteurs en sursaut avec un livre à contre-courant (craignent-ils que le bonheur, comme l’intelligence, soit contagieux ?).

On reproche à cet homme qui sera, samedi, chez Ardisson et qui était, l’autre semaine, chez Tapie ou Guillaume Durand de ne rêver que de clandestinité, de catacombes, de masques (les écrivains comme des vieux sages, en grand conciliabule, se chuchotant à l’oreille les secrets ultimes).

On lui reproche de se mettre à l’écart sans partir.

On lui reproche de bouder Paris sans céder à la tentation de Venise ou de Ré.

Il y a des écrivains qui, pour se protéger, se cachent et nous la jouent laconique, ombrageux, grand silencieux. Sollers, lui, fait l’inverse ; c’est en se montrant qu’il se dérobe, et c’est aussi ce qu’on lui reproche.

Il y a des écrivains qui, pour mieux se faire voir, jouent les invisibles – c’est le syndrome de Gygès, le très guerrier roi de Lydie qu’un anneau magique pouvait rendre invisible. Sollers, oui, casse le modèle ; c’est un anneau de visibilité qu’il porte au doigt, et c’est cela, pense-t-il, qui le protège.

Sollers est l’anti-Gygès. Il porte, comme disait Cocteau, inventeur méconnu de la stratégie et immense romancier-poète, une cuirasse de lumière qui aveugle un peu. Mais c’est ainsi, c’est en projetant ce leurre, cette image feinte de lui-même, cet hologramme, qu’il tient à distance les malveillants et aura, croit-il, la paix.

On lui reproche d’avoir des remords mais pas de regrets.

On lui reproche de ne pas répondre aux reproches qui lui sont faits.

On lui reproche, quand on le traite de balladurien, de papiste, de suppôt de Messier, de s’en tirer par une pirouette et de laisser dire ; quel culot, grondent les censeurs ! où va-t-on si les insultés se mettent à ne plus répondre à leurs insulteurs ! qu’allons-nous devenir, nous, les tarentules, s’ils font comme si la désinformation les protégeait plus qu’elle ne les gêne ?

On lui reproche d’être mal vu à droite, mal vu à gauche – on lui reproche d’être un athée social : ne lui reproche-t-on pas, quarante ans après, d’avoir coupé au service militaire ? ne continue-t-on pas de faire comme si les dizaines de milliers de pages qu’il a produites se réduisaient aux cent lignes de « La France moisie » ?

On lui reproche de dire qu’il ne connaît qu’une subversion, celle du style (le reste, selon lui, n’est que mascarade, marchandise, comédie – et tant pis si ce n’est pas mon avis).

On lui reproche d’aimer ce qu’il écrit, chaque page, chaque phrase, presque chaque mot, à une époque où il est de bon ton de grogner : « oh ! mes livres… un brouillon… juste une esquisse… » (lui va jusqu’à se pasticher lui-même – mais oui !).

On lui reproche d’être un travailleur acharné.

On lui reproche de dire qu’écrire n’est ni un droit ni un devoir.

On lui reproche de ne pas dire comment il a écrit certains de ses livres : cet homme qui ne fait jamais rien au hasard, je ne l’ai jamais entendu – et cela encore, on le lui reproche – prononcer une phrase que l’on puisse prendre au tragique et qui fasse, par exemple, art poétique.

On lui reproche de tout dire et de ne rien dire, de dire comment il vit et de ne rien révéler de sa vie réelle, on lui reproche d’être extrêmement libre et de ne jamais « fendre l’armure ».

On lui reproche d’être inconnu et célèbre. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 20 septembre 2002.

« Stratégie de Sollers », à propos d’Un vrai roman. Mémoires.

« Il ne faut jamais croire les écrivains sur parole.

Jamais.

Il ne fallait pas croire Proust quand il annonçait un roman (Contre Sainte-Beuve) qui était, en réalité, sa théorie de la littérature et de l’art.

Ni Sade quand il feignait de se passionner pour la mécanique des corps, leur physique secrète, leur érotique, alors qu’il ne s’intéressait qu’au théâtre.

Ni les adeptes du mentir-vrai quand ils déguisaient en fictions leurs véridiques autobiographies (Aragon).

Ni les mêmes quand, à l’inverse, ils travestissaient en autobiographie leur dernier, ou premier, grand roman (Malraux, Gary).

Eh bien, de même Philippe Sollers donnant un nouveau livre qu’il présente malicieusement comme des « Mémoires » – et hop ! c’est la quasi-totalité de la critique qui tombe dans le panneau et, comme un seul homme, s’écrie : « ça y est ! il passe aux aveux ! nous crache enfin le morceau ! depuis le temps qu’on l’attendait, ce beau récit apaisé, serein, autocritique, bilan, œil sur l’éternité, voilà comment j’ai vécu, je me suis bien amusé, au revoir, merci, addition, vestiaire… »

Le problème, c’est que ce livre n’est pas un livre de Mémoires.

Le problème, c’est que cet éternel joueur qu’est Philippe Sollers nous a, comme d’habitude, tendu un piège.

Ruse ? Facétie ? Désir de brouiller les pistes ? Goût du malentendu ? Prudence ? Façon, oui, de donner au Dieu-Cyclope qui règne dans l’Olympe du spectacle la came qu’il attend, qui va momentanément l’apaiser et permettra à l’écrivain de poursuivre, quelque temps encore, son chemin ? Je l’ignore. Mais la réalité est celle-là. Ce livre de prétendus Mémoires est un livre de combat, un vrai, pas apaisé du tout, pas le moins du monde en retrait, juvénile, enjoué – où un grand écrivain reprend, quoique sur un autre mode, la guerre de longue durée qu’il mène depuis H, et Femmes, et La Guerre du goût, et le reste.

Un livre pour rappeler, par exemple, que l’élection d’un pape polonais fut, avec le schisme sino-soviétique, l’événement majeur de la seconde moitié du siècle dernier.

Un livre pour dire, premièrement, que Dieu est mais n’existe pas – et, deuxièmement, que le Diable n’est pas le malin que l’on croit, qu’il est l’inintelligence même, la bêtise personnifiée, le mauvais goût, l’ignorance.

Un livre sur l’Éternel Retour entendu comme un test, juste un test, destiné à vérifier que nous désirons assez les choses pour vouloir qu’elles reviennent, à jamais, indéfiniment.

Un livre sur Venise qui, ici, s’écrit « Veni etiam » – viens encore, viens toujours, reviens.

Un livre du rire et de la mémoire.

Un livre antiressentiment, antimélancolie – un livre machine de guerre contre ce dépressionnisme, cette acédie, qui est la maladie du moment.

Le livre d’un écrivain détesté, insulté, traîné dans la boue, réprouvé – mais qui, de cette réprobation même, a fait un prodigieux levier pour soulever, penser, vouloir le monde.

Un livre qui ne pardonne rien et ne demande pardon de rien.

Un livre où, comme chez le Kant de L’annonce de la prochaine conclusion d’un traité de paix perpétuelle en philosophie, l’on tient, non seulement la littérature, mais la métaphysique pour un champ de bataille (Kampfplatz) où se livre une guerre sans merci.

Un livre où on écrit comme on peint, à la chinoise.

Un livre où il est dit, comme chez Nietzsche, que la vie, sans la musique, serait une erreur.

Un livre qui revient, à plusieurs reprises, sur cet axe Vichy-Moscou qui fut, et reste, la source du mal français.

Un livre où l’on apprend que l’auteur, chaque année, le 14 juillet, accroche dans son jardin quatre drapeaux : le français, l’anglais, le chinois et celui du Vatican.

Le livre d’un « Européen d’origine française ».

Le livre d’un homme qui a entendu l’appel heideggérien à devenir cet « appelé » qui saute « hors du groupe de tous les autres ».

Le livre d’un pessimiste actif qui a compris, très tôt, que ce n’est pas lui qui sent le soufre mais l’époque qui sent le moisi.

Mourir ? Pas envie de mourir, dit l’auteur. Mais quitte à mourir, un jour, le plus tard possible s’il vous plaît, que la société sache qu’elle n’aura de moi que mes manuscrits et mes restes ; et, ces restes, qu’ils soient enterrés à l’île de Ré, près de ce carré des corps non réclamés où l’on inhuma, dans mon enfance, les corps des jeunes pilotes australiens venus libérer la France.

Un livre qui invite chacun à faire le tri entre ses bonnes étoiles (étymologiquement, ses astres) et ses mauvaises (celles qui le paralysent et, à la lettre, le sidèrent).

Un livre où il est dit qu’un écrivain, de toute façon, a plusieurs vies : l’officielle, la sociale et, surtout, la souterraine qui, tantôt continue après la vie, tantôt s’arrête avant – tant de morts parmi les vivants ! tant qui se croient encore en vie mais qui sont, en réalité, des cadavres !

Le livre d’un vivant définitif, et splendide. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 22 septembre 2007.

L’art de la citation chez Sollers

« Ou encore Sollers, autre grand « citeur », ou « colleur », ou « satiriste », mais qui a toujours pris soin de préciser que ses citations n’étaient pas des citations mais des « preuves », des gestes « stratégiques » ou, comme il l’a dit un jour, une manière de faire que « le multiple convoque le singulier pour se faire entendre » – toujours un acte de guerre. »

Bernard-Henri Lévy, De la guerre en philosophie, Grasset, 2010.

« La révolution selon et avec Philippe Sollers », à propos de Médium

Avec Médium Philippe Sollers ouvre, selon BHL, une cinquième période, plus combattive, dans son œuvre. Il en profite pour donner son analyse globale de l’œuvre de Sollers et des « périodes » qu’il distingue. Josyane Savigneau, la plus fine et avisée des commentatrices de l’oeuvre sollersienne, a vu dans ces lignes un effort réussi pour saisir la cohérence de cette oeuvre.

« Depuis le temps que je lis Philippe Sollers, je vois se succéder, dans son œuvre, quatre grandes « périodes ».

Les romans de jeunesse : curieuse solitude, apprentissage mêlé du désir et de la langue, art du roman déjà conçu comme art du secret et de la coulisse.

Son époque dite avant-gardiste : longs romans non ponctués, les pages comme une lave, le monde comme un déferlement d’images et de mots inutiles, de la prosodie avant toute chose, des performances avant la lettre.

L’époque Femmes et son prétendu retour au récit traditionnel quand ce qui s’y joue s’apparente à la naissance, sur fond de « guerre du goût », d’une des pensées les plus construites, les plus systématiquement élaborées qui soient.

Une longue, très longue, période qui va, en gros, de Studio à L’Éclaircie – normal, il fallait bien ce temps, tout ce temps, pour mener, sur ces bases, en s’adossant à la double histoire d’une métaphysique revisitée et d’une littérature réappropriée, la guerre de longue durée de l’Infini contre le Nihilisme.

Eh bien, j’ai le sentiment qu’avec le texte qu’il publie aujourd’hui, avec ce vingt-cinquième roman qui s’intitule Médium et qui est l’un des plus enlevés, et des plus allègres, de ce mozartien des lettres qu’il est aussi, s’ouvre une cinquième période dont on verra bien ce qu’elle donnera mais qui s’annonce déjà comme la plus combative, la plus offensive et, au fond, la plus politique de l’auteur de Guerres secrètes.

Plus que jamais, la voix contre la langue.

Plus que jamais, le romancier contre les momies.

Plus que jamais le goût du secret, de la clandestinité, de la double vie, comme propédeutiques de la liberté.

Mais, aussi, la résistance organisée, méthodique, à l’esprit d’un temps où tous les hommes sont remplaçables.

Le refus, chez ce Girondin définitif, d’une religion nationale dont les roulements de tambour se font ces jours-ci assourdissants.

Cette autre religion, celle de « la vie », dont il énonce l’envers morbide et criminel : ventes d’organes ; cellules souches mises en culture et laissant, pour de bon, le mort s’emparer du vif ; « procréation médicalement assistée » qui peut se lire « parfaite mort assistée » ; non plus l’école des cadavres, mais leur trafic, leur recyclage monstrueux, leur usinage radieux.

L’identification d’une « folie » à laquelle, dans un retournement qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Antonin Artaud établissant que, s’il n’y avait pas eu de médecins, il n’y aurait pas de malades, il oppose une « contre-folie » paradoxale, mélange de grande sagesse et de fantaisie, de lenteur bien tempérée et d’affolement calculé des humeurs et des affects, de petits gestes simples (laisser passer trois bus sans les prendre, lire des classiques chinois cinq heures par jour) et d’écart fondamental (le refus, sans appel, de la collaboration communautaire et de ses camisoles sociales).

Des exercices de mémoire pour temps d’amnésie ou, ce qui revient au même, banques de données aidant, d’hypermnésie généralisée.

Un stylo à pompe, ou une encre rapportée d’Italie, qui, à l’âge du « traitement de texte », suffisent à recréer la « circulation sanguine » des phrases.

Le réapprentissage du temps, le vrai, celui où les minutes durent parfois des heures, où les heures paraissent tour à tour trop denses ou trop poudreuses, passant en rafales ou, au contraire, s’éternisant, et où le narrateur, c’est-à-dire aussi bien vous, ou moi, a tous les âges à la fois.

Et puis – substances aidant : Sollers ne nous dira pas lesquelles, mais j’ai mon idée sur la question… – un affolement des perceptions ; le corps qui s’allège comme celui des cosmonautes ; le paysage qui gagne en précision ; l’espace soudain sans limites ; et la beauté d’une femme aimée qui semble, tout à coup, « une apparition de l’au-delà ».

Rimbaud appelait cela le dérèglement raisonné de tous les sens.

Ou Lautréamont la réinvention de la Poésie comme alternative à la fatale bassesse de l’homme, cette « bête fauve ».

Sollers en est là.

C’est-à-dire qu’il est évidemment très en avance sur tous les clergés philosophiques qui n’ont fait que régresser, pense-t-il, par rapport à cette deuxième révolution française fomentée, en pleine Commune de Paris, par une paire de « voyants », ou de « veilleurs », dont il reprend le fil.

Quand, en écho à la mort de Lautréamont dont le corps, enveloppé dans son linceul de mots et aussi, nous apprend-il, dans ceux de l’étrange absoute dite par un abbé Sabattier massacré quelques jours plus tard par les communards, ne fut jamais retrouvé, il imagine son propre cadavre jeté dans le Grand Canal par un mari jaloux mais remontant, lui, un beau matin, recouvert d’une carapace portant les signes d’une écriture indéchiffrable, puis, quand il s’amuse, ensuite, des « experts » requis par la direction des musées de Venise pour se pencher sur le mystère de ce nouveau linéaire B et s’exclamant : « du chinois ? non, du français ! », il donne la clé du programme.

Reste à le réaliser, bien sûr : mais un jeune Sollers est ici – dont ce sont les débuts et qui, avec une insolence devenue bien rare, annonce la couleur des combats à venir. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 9 janvier 2014.

« Lire Philippe Sollers », à propos de Littérature et politique

« Pourquoi le terrorisme islamiste fonctionne-t-il en « essaim », pas en « réseau » ni en « rhizome » – acéphale, polycéphale, tournoyant, invulnérable ?

Est-il exact que George W. Bush a failli s’étouffer avec sa brioche un jour que, regardant un match de football à la télévision, il a cru voir mollah Omar traverser le stade en criant « Guantanamo, Enron ! Guantanamo, Enron ! » ?

D’où vient que Christiane Taubira, garde des Sceaux de François Hollande, parle d’amour comme personne – dansons la capucine, temps des cerises, l’amour au temps de la Commune et du mur des Fédérés, Juliette Gréco, Colette Renard ?

Ai-je eu si tort que cela de comparer Françoise Verny à Jacques Rivière et que voulut dire celui-ci quand il écrivit à Marcel Proust : « Ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond » ?

L’armée allemande, occupant Paris, avait-elle vraiment deux objectifs stratégiques majeurs : BDF et NRF – Banque de France et l’autre banque, la vraie, rêves et imaginaire, vers et roman français ? Et quel crédit accorder à ceux qui prétendent qu’elle en avait encore un troisième, le PCF, qui ne se fit, lui, pas trop prier ?

Comment s’y prend-on pour « cacher le corps » quand on exécute, à Katyn, la crème de la crème d’un grand pays (vingt-deux mille Polonais, dont quatre mille officiers) et qu’on parvient à garder le secret pendant soixante-dix ans (c’est-à-dire, pour être précis, jusqu’au voyage de Jean-Paul II, en 2001, à Bykovnia) ?

Information : les États-Unis ont tenté d’assassiner Fidel Castro six cent trente-huit fois. Information ? Le même Fidel Castro, soit qu’il ait la nostalgie de son éducation chez les jésuites, soit qu’il éprouve le besoin de remercier le Ciel de l’avoir fait, six cent trente-huit fois, échapper à cette mort sur ordonnance, relirait, en ce moment même, les « Exercices spirituels » d’Ignace de Loyola.

Si le Vatican est un « État », comment s’y prend-il pour gouverner par signes et ronds de fumée, citations cryptées, ellipses et regards, râles venus d’outre- tombe ? Et cette forme de gouvernementalité est-elle la vérité du pouvoir ou son exception aberrante ?

Doit-on fusiller Céline ? Brûler Sartre ? Autodafer Michel Foucault ? Et Joyce ? Est-il si clean que ça, ce diable, ce pornocrate, cet ennemi du genre humain qu’est James Joyce ?

Les jurés du plus prestigieux des prix littéraires savent-ils que les frères Goncourt furent des antisémites aussi enragés que Céline ou Drumont ?

Euripide (et, après lui, Simon Leys) avait-il raison de penser que « la mer lave toutes les souillures des hommes » ? Et faut-il, d’ailleurs, laver les souillures des hommes ?

Qui a dit : « Vulgarité des premières places, ne comptent que les places à part » ? Et qui : « Pour chercher la vérité, il vaut mieux être seul » ?

D’où vient que l’on cite de moins en moins Soljenitsyne ?

Et Chalamov ? Et les écrivains dissidents de la seconde moitié du XXe siècle ? Crainte d’énerver Poutine ou, comme on dit, de « l’humilier » ? Ah, cette façon que l’on a de répéter partout, en boucle, que l’on a « trop humilié » Vladimir Poutine alors que peu de chefs d’État auront été, depuis quinze ans, tant choyés, ménagés, épargnés, traités aux petits soins, considérés ?

Rousseau était-il un déserteur ?

Debord a-t-il raison de soutenir que la forme Mafia est « le modèle de toutes les entreprises commerciales avancées et, donc, de tous les États » ?

Qui est cette jeune femme nue, de dos, photographiée à sa toilette, à Chicago, un matin de 1952 ?

Faut-il penser, comme Baudelaire à propos de Laclos, que les révolutions sont toujours faites par des voluptueux ?

Qu’est-ce qui s’est perdu entre, d’un côté, Thomas De Quincey, Artaud, Michaux, William Burroughs et, de l’autre, les écrivains conférenciers qui amusent la croisière d’aujourd’hui ?

Telles sont quelques-unes des questions posées au fil des 807 pages (notes et index compris) du dernier livre de Philippe Sollers – Littérature et politique (Flammarion).

Oubliez l’homme au fume-cigarette, le meneur de revue qui s’est déjà payé le luxe de plusieurs disparitions et résurrections, le dernier situationniste, le voltairien catholique allé, non de Mao à Moïse, mais de Mao au souverain pontife.

Oubliez le « terroriste des lettres », les pirouettes, les polémiques, la réprobation qui le poursuit depuis maintenant plus de cinquante ans, l’art de se montrer pour se cacher, les télévisions, les journaux, la « France moisie » comme un délit, les autres délits innombrables qui sont dans son lourd dossier.

Vous avez là, dans ce livre, l’esprit et la lettre des quinze dernières années de cette histoire si française qu’est le rapport des écrivains à la politique (Mauriac, cité en exergue : « je prendrai la politique, je la baptiserai littérature et elle le deviendra aussitôt ».)

Vous avez là un Sollers au meilleur de lui-même, puissant et drôle, jubilatoire et grave, plus offensif que jamais, grand lecteur et grand vivant, renonçant d’autant moins à lire et à vivre qu’il sait qu’il y a là deux arts en perdition et qui, au train où va le désastre, ne se pratiqueront bientôt qu’en secret (les enfants de Duns Scot et de Lautréamont, les tenants de l’infracassable noyau du sujet lettré, structuré comme un langage, on aimerait dire verbé, ne sont-ils pas des sortes de marranes ?).

Ce livre est à lire sans délai.

Parce qu’il porte l’écho de la dévastation en marche. Et parce qu’il y est prouvé qu’il y a, dans les décombres, une autre manière d’exister.

Ni colère ni nostalgie – le soulèvement par le style. »

Bernard-Henri Lévy, Bloc-Notes du Point, 4 décembre 2014.

À une époque où les obsessions antisémites de Pierre-Joseph Proudhon et de Marcion du Pont renouaient en cachette leur moisissante liaison et rendaient l’atmosphère irrespirable bien au-delà des rigoles négationnistes de l’extrême droite, l’admiration pétillante d’affection qu’affichait une figure de la scène littéraire aussi incontournable que pouvait l’être Philippe Sollers à l’égard de personnalités comme Kirk Douglas, Woody Allen, Philip Roth ou Bernard-Henri Lévy, joua indubitablement un certain rôle pour me réconcilier avec la France, dans la mesure où, contrairement à la Grande Illusion d’un humanisme paternaliste qui réduisait le Juif à un sous-homme incapable de défendre ni les autres ni sa propre personne, ce sentiment presque amoureux qui poussait l’héritier des Lumières à déclarer sa flamme, ne dénotait chez lui jamais rien d’ambigu.