Cher Bruno Pinchard,

Je viens ici parler à votre texte sur Bonnefoy ; en relever, non le gant car là n’est pas un duel, mais le défi, celui d’embrayer vos dires pour leur faire cortège. Car ils méritent cet accompagnement qui voudra conjurer, autant que faire se peut, l’usuelle dilution des paroles dans la grande équivalence de leur tout – ce que Bonnefoy appelait le non-être auquel il prétendit répondre d’un poème.

C’est au nom de ce mot et de ce qu’il commande, poème, que vous avez écrit et que je prends la plume. Car c’est à ce qui reste de son sens – soit, à ce qui en fut, et à ce qui en viendra – que nous devons un effort, puisque la prétention de Bonnefoy, abstraction faite de ses mérites littéraires et savants, s’étendit jusqu’à lui.

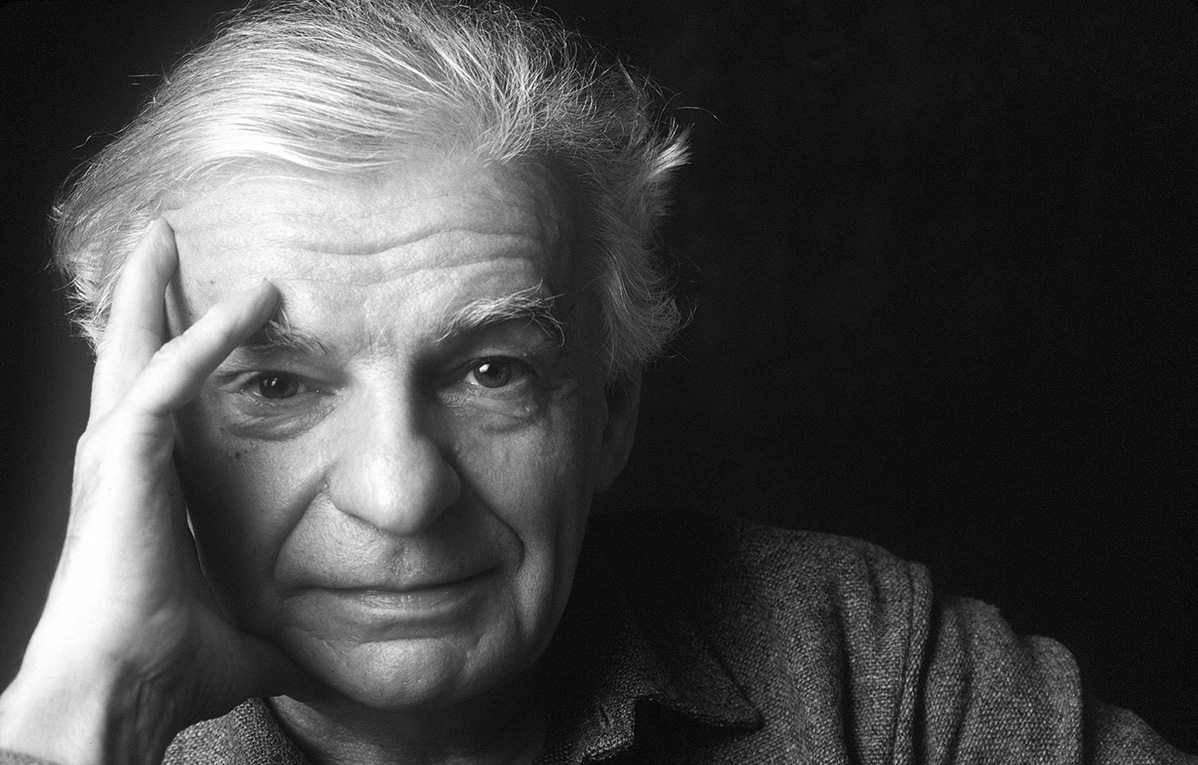

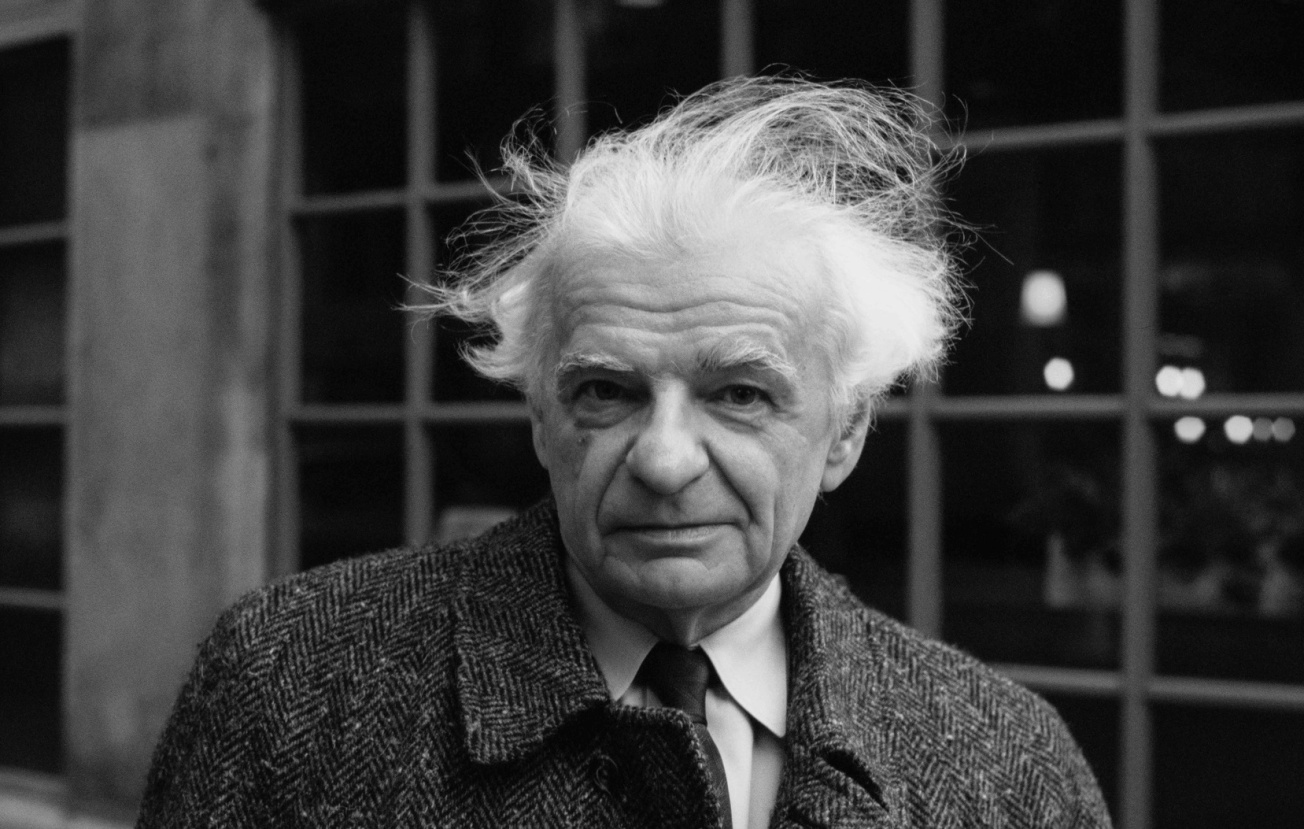

Vous avez eu le courage d’écrire le blâme de Bonnefoy. Courage, car Bonnefoy avait été de vos amis, et vous n’êtes pas, crois-je, homme à trahir vos amis. Il y a des mondes, cher Bruno Pinchard, où l’on sait que blâmer ses amis, loin de les trahir, consiste à les aimer vraiment. Et que l’éloge, qui a les faveurs de la presse et du complexe culturo-industriel pour des raisons qui tiennent aujourd’hui au triomphe de l’épicerie culturelle assaisonnée aux aromates de la force de vente anglo-saxonne, ressemble bien davantage à la haine, celle qui nourrit à l’égard de tout l’amour exclusif de soi-même.

Mais ces mondes dont je parle, quoiqu’ils soient possibles et même réels, sont par trop homonymiques de celui qui nous occupe ici un instant, à savoir le monde littéraire, ou, pis encore, le monde intellectuel.

Il sera donc certain que ce geste vous sera reproché comme celui, que sais-je, de l’ingratitude. Alors que c’est la gratitude, au contraire, qui l’a guidé.

Gratitude à l’égard de la mer. Gratitude à l’égard de l’amour. Gratitude à l’égard de l’indécence. Gratitude à l’égard, aussi, de la pensée ; gratitudes sans lesquelles jamais n’eût existé le poème ; gratitudes, ramassées en une seule qui les sténographie toutes d’un nom propre : celui de Baudelaire.

Le poème : l’étrange chemin que prend, dans la langue, une parole pour s’inventer en gratitude – et que la langue, malgré elle, reçoit – ça c’est fait.

Dès lors elle est vivante, quelle que soit la passion triste des êtres parlants.

Votre blâme, pour le résumer ?

La poésie de Bonnefoy est de part en part nourrie d’ingratitude, et, ce qui est pire, prescrit, depuis son rayonnement propre, l’ingratitude.

Entendons-nous : nous n’aurons pas l’impolitesse de dénier aux gens leur poésie. Tous les porteurs de plume ont le droit d’écrire des poésies et, finalement, la poésie se porte très bien puisqu’elle fleurit les librairies de leurs diverses interventions. La fragilité de l’être au monde est un vrai marché – petit, mais circulatoire.

Vient ensuite le poème : celui-là est un acte, qui produit ses effets non dans la poésie mais dans la parole ; qui change non la poésie, mais la parole. Sans aucun doute, le poème est rare et la prédication de sa survenue, grave. Or on a prétendu au poème, pour Bonnefoy, si bien que la tourbe littéraire (l’expression est de votre compatriote normand, Flaubert) s’en est orientée.

Pourtant, il ne l’a pas fait. Si bien que non la parole mais la tourbe seule en a été changée.

Si, sous le nom de Bonnefoy, on célèbre le poète, bien qu’il n’ait pas fait le poème (il eût suffi qu’il l’eût raté), alors non pour Bonnefoy, mais pour le poème lui-même et sa survie, le blâme était requis.

Fallait-il encore mettre les points sur les i.

Étrange, d’évoquer Baudelaire pour parler de Bonnefoy ? Pas si étrange : non seulement faut-il écrire un poème pour parler vraiment d’un poème (qui, mieux que Baudelaire, le saura ?), mais encore d’un poète pour vraiment parler d’un autre poète, tant il est vrai qu’autant que la musique ou la peinture, c’est une histoire de relais, tantôt patate chaude, tantôt bâton de Prospéro, qui se raconte dans ce mot, ce voisin du poème, poète, funambule d’un exercice si rare, presque impossible, presque inexistant, le plus rare des passagers du monde.

Or à l’esprit du temps, Bonnefoy a prêté un concours majeur, poète au moins en ceci qu’il en aura très tôt préludé les accords, avant que les prosateurs puis, en tumulte, toute la foule des commentateurs ne s’en fissent la grosse caisse de résonance, plaisant effet du trop-plein syntagmatique ; effet comique de toute hauteur, femelle de l’auteur.

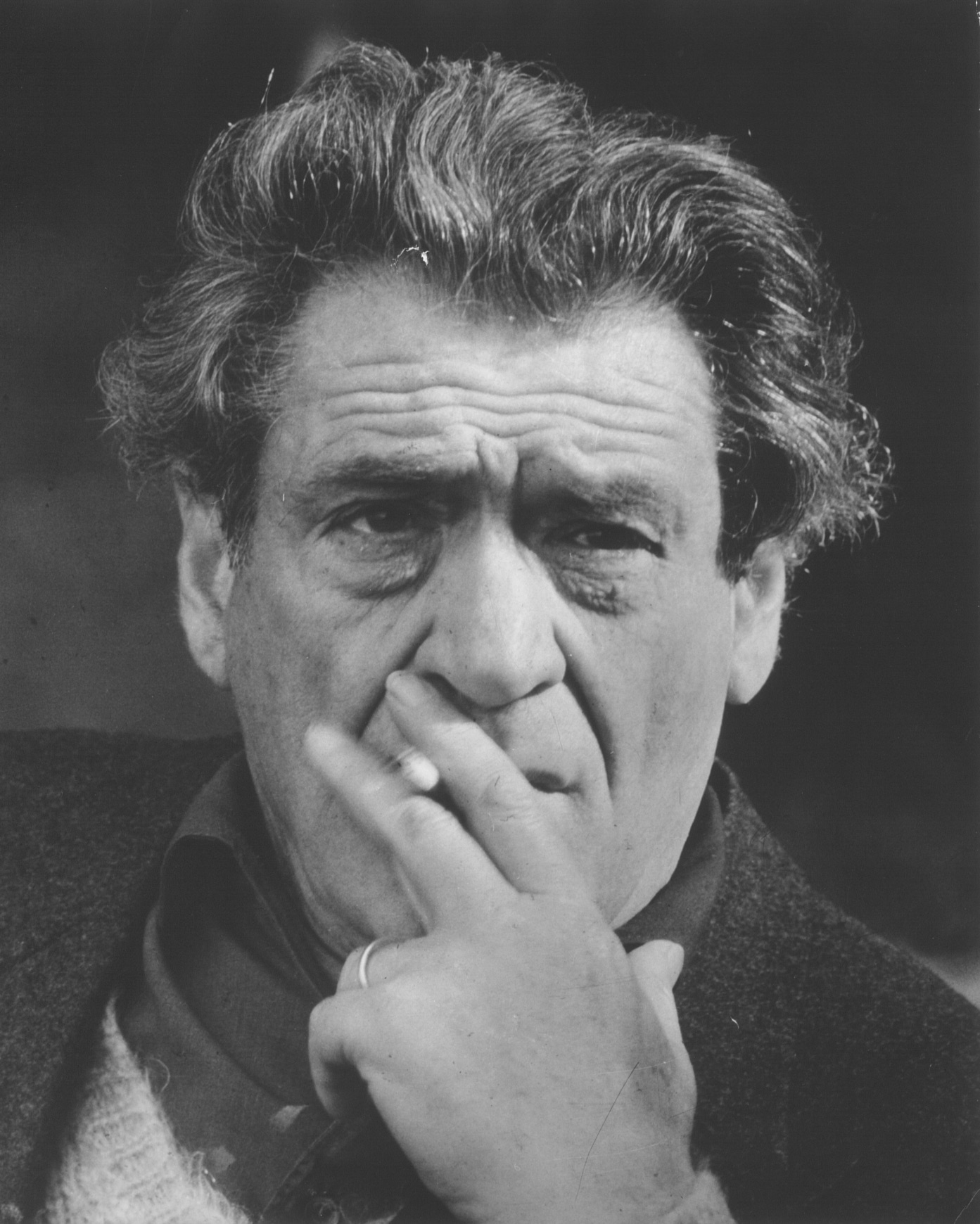

Quand vous reprochez à Bonnefoy sa lecture si chiche, si avaricieuse, si prude, si puritaine de Baudelaire, quand vous montrez que sa mer est une flaque – qui n’a pas la violence claquée de la flache rimbaldienne (certes une Douve, et c’est un mot fort beau, mais la joliesse médusante du plus beau des mots ne suffit pas, sauf le respect de Rilke, en ses Cahiers de Malte, à éveiller le poème), quand vous montrez comme son Anti-Platon, et son Anti-concept, empruntent aux formes les plus arbitraires, les plus tyranniques, les plus abstraites et les plus misologiques en fait du concept et du dogme (triste, triste, pour un anti-gnostique déclaré, mais on sait bien, avec cette histoire de gnose, qu’il en est exactement d’elle et de son dogmatisme comme des chewing-gums sous les baskets, on se les refile, malgré qu’on en ait), et quand enfin vous déplorez son absence aux scènes de l’amour et l’indécence, où vous convoquez ensemble Picasso et Balthus, vous parcourez son geste, et vous relevez comme il est infidèle à son relais, dernier en date des porteurs du poème qui le lui eussent passé – Baudelaire.

Votre Baudelaire, cher Bruno Pinchard, n’est pas celui de l’universitaire, mais celui du présent bien qu’il ait plus de deux-cents ans ; non celui d’un mot d’ordre, sinon : « Enivrez-vous » ; non celui d’une hiérarchie, qui assimilerait la poésie à cette odieuse politique dont s’organisa la République des Lettres (et son fantôme d’aujourd’hui qui se souvient que c’est lui) ; non celui qu’on pourrait solder parce qu’il y eut Mallarmé, si bien que quelque Sollers en aurait fait son miel d’où quelque malin présent eût tiré, en des temps plus cléments, une proclamée gelée royale – car Mallarmé, lui, avait reçu le relais, et l’avait si personnellement, si singulièrement reçu qu’il avait, avec cet excès d’intelligence qui touche les plus délicats et les plus doux génies, décrété sa propre grève en absence de mieux, en absence de lieu ; si bien qu’on serait conduit à la dernière rime riche, et qu’on s’en abstiendra sur le seuil, « sur le leurre du seuil », parce que la France a tout de même des limites ; oh ! Grandes limites. Mais ces limites, comme tous les amants de la poésie, vous les tenez pour gageables. C’est de l’ancien français. Ce n’est pas celui des éditeurs que « votre rapport à la littérature eût terrifié » ; parce que ces éditeurs, justement, obéissent docilement à Bonnefoy. Prestige de la poésie, on ne le dira jamais assez.

Permettez-moi de vous évoquer des souvenirs de jeunesse. J’eus peu l’occasion de fréquenter les instituts de formation littéraire, qui sous les noms divers de l’Université, de l’École Normale (à y bien réfléchir, pas si divers, justement), ont élevé nos modernes administrateurs de maisons d’édition, comme ces gens qui finissent, sans avoir toujours trimé sur l’agrégation parce qu’ils étaient nés – dirait la Guermantes – par offrir des Pléiades comme on organise des constellations. J’ai vu, à l’université Paris VII, lors de leçons – que je hantai en étranger – d’un génial contempteur de la culture (juif, je ne vous dis que ça) à la pâte de ses élèves qu’il pétrissait, qu’il provoquait, qu’il accablait de sarcasmes, cette tourbe estudiantine communier, comme un seul homme, en un tropisme magnétisé par Bonnefoy (dont bientôt l’arbre poétique bleu, version alechinskienne du bleu niçois, hanterait avec la même emphase ecclésiastique les élèves du Lycée Henri IV, en leurs thurnes voisines de Saint Etienne du Mont). Oui, j’ai vu ces égarés, ces ébranlés des leçons que je dis, s’arc-bouter sur leur piété bonnefoisienne comme sur le Missel de leurs parents. C’est à eux que se communiquait alors, malgré la présence de ce professeur génial qui les moquait, mais depuis des terres philosophiques que ne hantent que parcimonieusement les littéraires, cette dévotion pour le seuil, pour la présence, pour le morceau de tissu qui n’est même pas du savon (une peau, vous voyez ?), pour la gorgée de finitude qui n’est pas même un plaisir minuscule, et, surtout, pour l’esprit de sérieux dont toute la littérature allait faire son évangile, et dont le commandement (ou l’injure, « c’est selon ») pourrait être : « Aimez-vous vous même » – sans comparaison salvatrice au bout, puisque le martyre, la mort, le sacrifice avait pour alpha et oméga les anecdotes supposées synonymes d’un quotidien plus ou moins bourgeois – peines de cœur ou de sexe, outrages, et, en perspective, le réchauffé de diverses postures protestataires, qui, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite et jusqu’aux auto-proclamés anars, ne ressortissaient que du déplaisir, mâtiné de satisfaction, d’appartenir au « monde ».

Tout ça, arc-bouté sur le leurre du seuil.

Bien entendu, on dira qu’Yves Bonnefoy n’est pas trouvable dans ces formes lamentables qu’a prises la « petite bourgeoisie intellectuelle », comme la nomme certain savant. Mais on mentirait, car à l’instar du brave gars qui s’est dévoué pour être Pharaon quand il fallait bien qu’il y en eût un afin qu’Israël sortît d’Égypte, Bonnefoy s’est dévoué pour être le poète de l’après-guerre – laissant à Char le prestige du treillis. Ingratitude ? Gratitude : le poème, depuis lors, demeure absent.

Que l’expiation du romantisme ait pris pour forme cette passion exclusive des apories et des finitudes, oui, il en est, sans aucun doute, avec deux ou trois autres, l’un des donneurs de ton.

En particulier, Bonnefoy s’est pris dans les choses, en voulant se déprendre des concepts ; il a prétendu aux choses, si l’on peut dire.

Soyons insolents, plutôt qu’idolâtres : les choses qui nous entourent parlent ; elles n’ont pas cette contention raide et empesée, cette dignité vaniteuse qui, à l’instar du Don Juan aux enfers, ne daigne rien voir – sinon quelque bibelot même pas aboli. Elles parlent et jacassent, hèlent, et même agressent et tonitruent ; elles ne sont pas, les choses, ni exaltées, ni inspirées ; elles sont souvent misérables et vaines, laides et grossières, multiples et même innombrables ; mais il n’a jamais été question de leur parler comme un élève à son proviseur, comme un professeur du collège de France à un écrivain argentin en visite. Il n’a jamais été question, non plus, de constituer autour de soi, comme une toge et une armure, un discours de la poésie de la fin, de la fin de la poésie, de la poésie de la poésie ou de la fin de la fin. Il n’y a jamais eu de poème là-dedans, mais seulement toute la poésie du monde, et dont il permit de se contreficher.

Il n’y a jamais eu de poème que dans le mouvement, la surprise, l’éclosion d’un nouvelle voix qui par-là modifie, qu’elles le sachent ou non, toutes les autres voix – et non pas dans chevrotement d’une leçon de morale sur la présence des choses.

Autrement dit, jusqu’à ce que l’évidence s’en produise, il n’y a pas de poète ; voilà pourquoi, cher Bruno Pinchard, vous défendez Baudelaire. Le fait est entêté, dur, mais nullement injuste : la nécessité du poète, de sa reconnaissance, ressortissent de la prise en charge d’une langue, par un qui, moins se dit tel, moins donne – comme Mallarmé – des gages de l’être (par la production de textes aérés, plus ou moins métrés, plus ou moins maîtrisés, dits poèmes), se tient effectivement en elle pour l’événement de son renouvellement.

Libre à la tourbe de se rêver vive ; Chat GPT lui dit son fait. La langue attend, si bien que comme toujours, elle meurt, longtemps. Pas toujours ?

Permettez-moi de vous dire que vous défendez Baudelaire en idolâtre – le mot, d’idole, était chéri par lui, tout autant que la mer. Après tout, c’est un mot grec.

Le mérite qu’auront eu les déplorations petites-bourgeoises qui, depuis la guerre, se parent, s’éventent, du paravent de la littérature, c’est peut-être d’organiser la scène d’un désert, régnant hier pour se fleurir demain.

Mais ce qu’on dit au poète à propos des fleurs… Ce ne sont peut-être pas ceux qui ont l’outrecuidance de se nommer tels, pas plus que la seule idolâtrie, que la seule image que combattit Bonnefoy avec sa bonne foi, qui auront les forces de rendre à la langue une autre végétation que la morne tourbière occidentale.

Néanmoins, tout idolâtre que soit votre texte, il est empli du désir d’une neuve vigueur, qui sait toujours qu’elle s’invente mieux en puisant, non à l’immémorial de l’être, non aux fulgurances jouées et frelatées d’un labo de chimie, mais à la lente procession des mots qui, dans leur cortège sans tambour ni musique, défilent mais s’exceptent, font un pas de côté, et désertent l’implacable ordonnancement de leur Angoisse pour trouver du Nouveau.