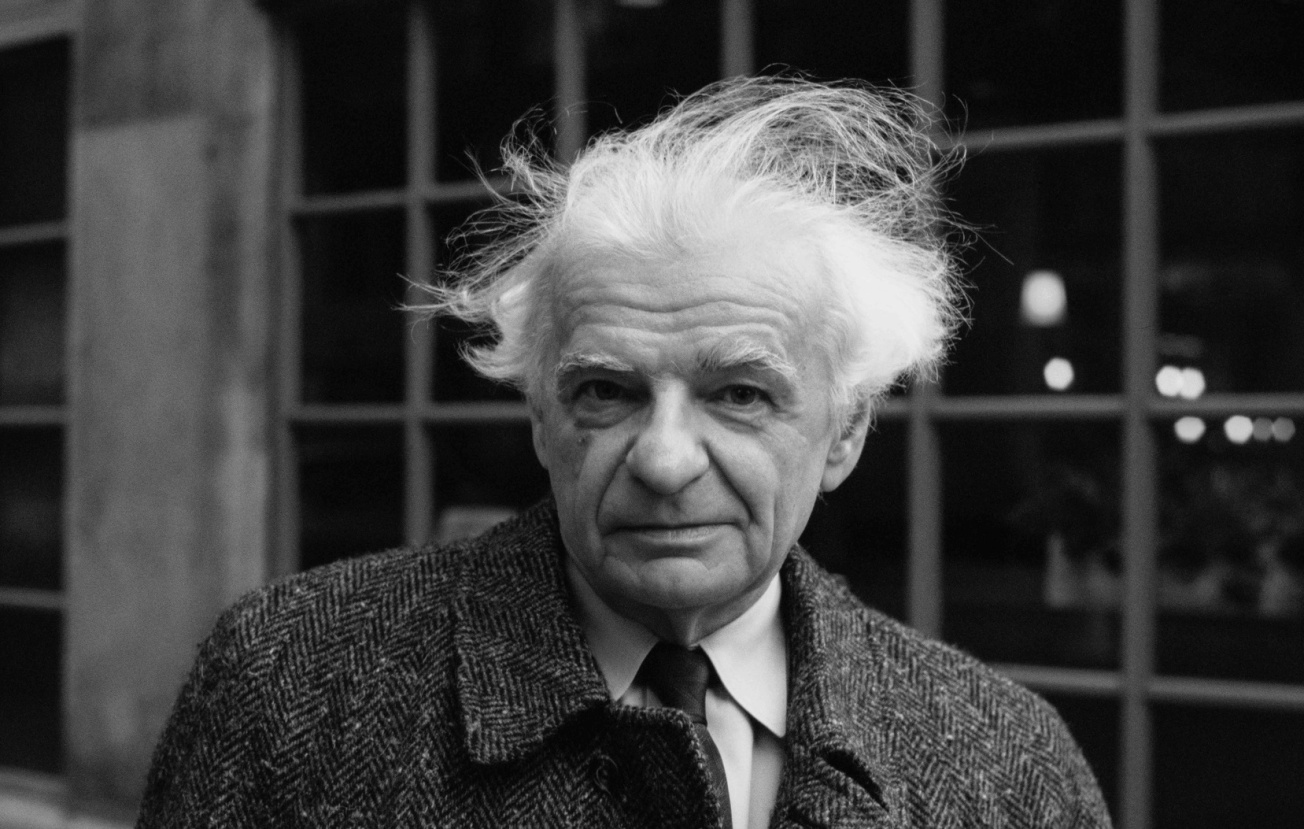

Un monument solitaire

Par les Œuvres poétiques Yves Bonnefoy entre dans la « Pléiade ». Ce pluriel intrigue. Toute l’action du poète autour de la poésie ne pourra être compulsée dans ce volume, mais seulement le tracé revendiqué, en vers et en prose, d’un dessein d’écriture en poème qui s’est déroulé depuis le siècle précédent jusqu’en 2016, date de sa mort. L’œuvre du critique d’art, du penseur de la poésie, du philosophe de la présence au monde ne sont évoqués dans ce volume qu’en marge de la publication. Il n’empêche que ce geste apparemment divisé mérite d’être répété à son tour dans son inspiration d’ensemble, ne serait-ce que par la rareté d’une telle vocation dans les terres de la modernité.

Beaucoup d’amateurs de poésie resteront interdits devant les difficultés des textes d’Yves Bonnefoy. Ce n’est pas à eux que je m’adresse. Je pense plutôt à ceux qui, s’y trouvant d’emblée dans leur champ d’exercice légitime, vont constituer cette œuvre encore mal explorée en citadelle de science et de vertu. À ceux-là l’heure est venue de donner des preuves d’un culte qui laisse souvent les amants de la poésie sur leur faim.

Qui, d’ailleurs, pourrait nier que l’œuvre maintenant rassemblée d’Yves Bonnefoy permet de soutenir la question la plus digne ? Que peut le poème, quel pouvoir de nomination peut encore échoir à la poésie et quelles chances demeurent, dans un monde voué à une histoire déchirante, pour cette modalité du dire prolongée au-delà des systèmes symboliques qui soutenaient la tâche du poète dans les anciens mondes ?

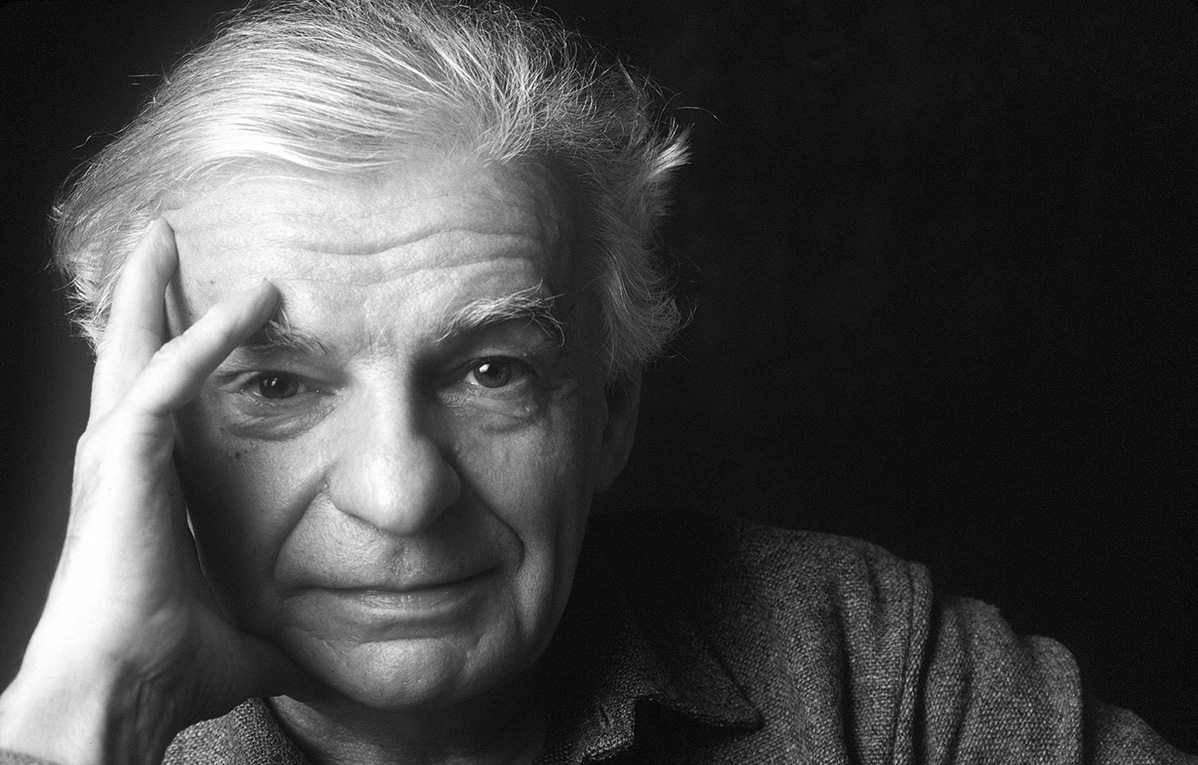

La présence poétique, chez Bonnefoy, se conquiert contre l’image, on le sait depuis la conférence inaugurale au Collège de France[1], et c’est même cette fureur presque iconoclaste qui a tourné d’emblée Bonnefoy vers la méditation des grandes images mortes de Rome et de l’Italie, mais à condition que, comme les tombeaux de Ravenne, elles marchent à contresens de la séduction hypnotique de l’image. Éteindre le feu de l’image par l’image, voilà une voie étroite que Bonnefoy aura parcourue une vie entière, et avec les fastes d’une langue à nulle autre pareille : à la fois claire et feutrée, irrésistible dans sa douceur, qui n’excluait pas des coups de talon violents et exclusifs. Cette musique en a fait tomber plus d’un sous son charme après l’éloignement progressif de Julien Gracq. Mais la voix d’Yves Bonnefoy n’est pas seulement une musique, elle raconte une histoire, l’histoire de la poésie française. Cette histoire n’est pas chronologique, elle procède d’une crise initiale. De la critique de l’image, elle s’est propagée jusqu’à une dénonciation radicale de l’activité conceptuelle, supposée toujours trop assurée d’elle-même. Pour œuvrer il fallait à Bonnefoy un face-à-face et un ennemi considérable. La vie théorique en a tenu lieu. Bonnefoy s’est voulu un « Anti-Platon[2] ». Ce mot d’ordre date son entreprise.

Fallait-il provoquer Baudelaire ?

Pour Bonnefoy, il y a un malheur dans la langue et il se nomme le concept. Qu’est-il donc pour transformer la signification en une malédiction ? Il est cette hypostase mentale qui vient arrêter le désir d’immédiat qui réside dans tout acte de signifier et le coupant de la réalité qu’il vise, devient source d’abstraction, de réduction, et finalement d’« idéologie ». Philosophiquement, cet enchaînement, qui ne se comprend que trop bien, reste pourtant difficilement acceptable. Parmi les mille formulations que Bonnefoy en a laissées, je retiens celle-ci qui convoque une « autonomie du poétique », en tant que celui-ci vise une forme de totalisation entre l’intelligible et le sensible irréductible aux abstractions philosophiques qui nous privent du « savoir de la finitude » :

La poésie ne peut, c’est toujours ainsi mon point de vue que j’exprime, se chercher qu’en amont de toute lecture conceptuelle et plus encore de tout engagement idéologique. Armée du son et des rythmes qui l’enracinent dans le rapport immédiat de la personne à son lieu et à autrui, elle remonte au travers des flux, des dérives, de la pensée conceptuelle, pour aboutir à une forme de connaissance qui n’est qu’à elle[3].

En prenant acte de la dimension totalisante de la vie poétique, Bonnefoy ne faisait pas seulement de la poésie un acte ontologique, il protégeait la visée du tout lui-même de la tentation totalitaire. En ces temps où le mot d’ordre était à la dissémination, il fallait un poète passé par les épreuves indiscutables de la haute poésie et de la critique d’art pour tenir la pensée dans la ligne presque parménidienne de l’être et du tout[4]. Mais Bonnefoy reste un homme de son temps, et il lui a fallu plier devant d’autres injonctions qui, sous le nom de finitude, ou tout simplement de « condition humaine », l’ont contraint à relativiser l’élan initial pour se mettre en quête d’immédiat. Il a voulu désensorceler la poésie de l’attrait d’un sens clairement identifiable. Mais à quel prix ?

Les vieilles anticipations conceptuelles substitueraient, selon lui, au monde sensible et vraiment existentiel, — « chose », « être », « événement », — des vues seulement partielles. Mais qu’y-t-il de plus conceptuel que cette triade prise en charge, en grec comme en latin, dès les premiers pas de la pensée métaphysique ? Bonnefoy croit en finir avec le concept par un appel à l’expérience sensible, il ne fait qu’utiliser des concepts encore plus abstraits que ceux d’« absolu », d’« esprit » ou de « système » pour se libérer des contraintes de l’analyse conceptuelle ! Cette voie d’argumentation répond peut-être à l’esprit du temps, elle n’est certainement pas une libération de l’horizon du concept. Elle procède sans doute de la question de l’être, mais elle ne parvient pas à valoir au-delà des formulations classiques de l’histoire de la philosophie. Placée entre la tyrannie du concept et la destruction du concept, tous les deux hors de propos, la progression de Bonnefoy peine à trouver sa pleine légitimité.

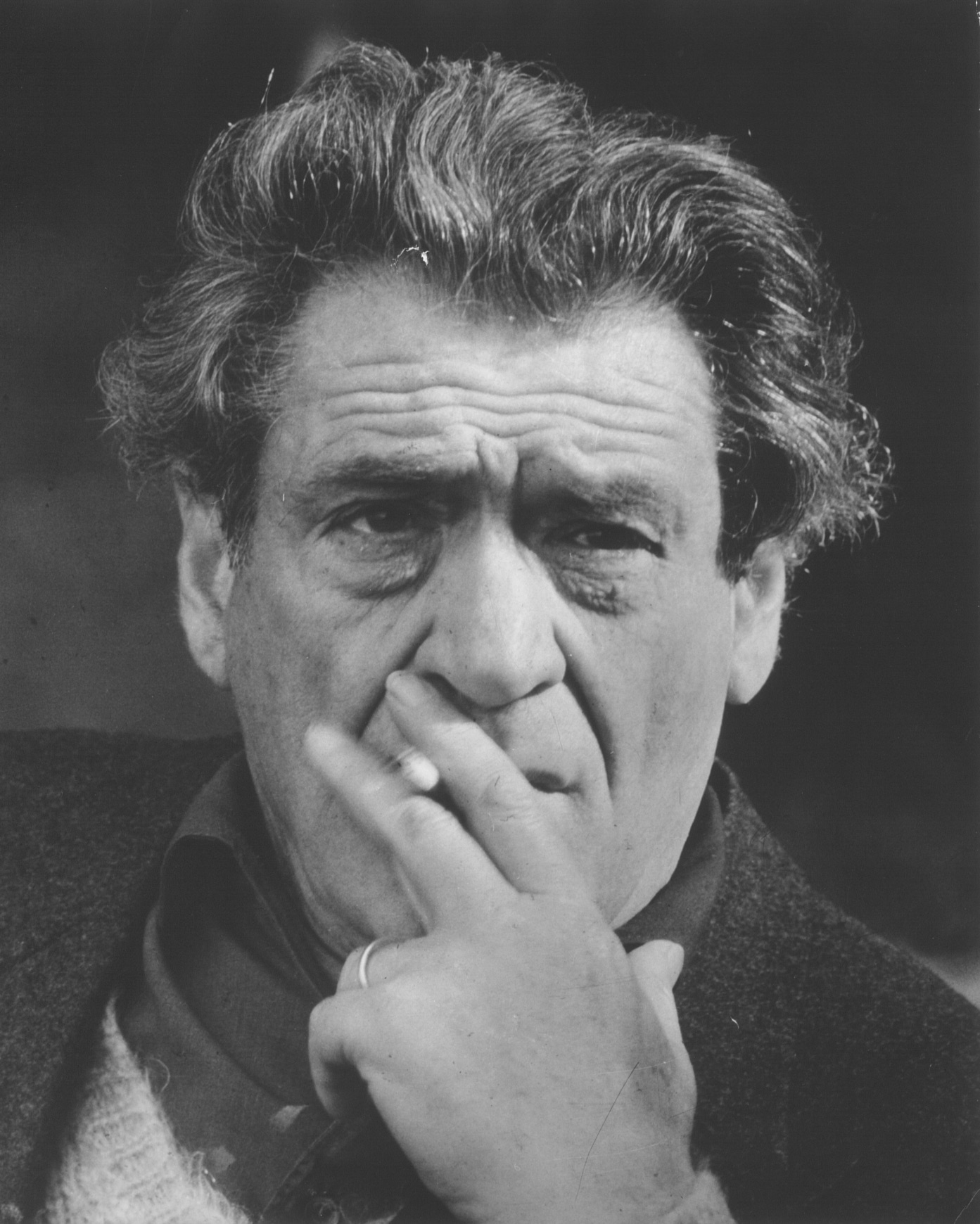

Que le concept soit plus partiel que l’expérience et que son infinitisation potentielle nous prive du savoir « né de la mort », même un critique aussi impitoyable de la philosophie que Pascal n’aurait osé le dire : son pari infini ne visait-il pas à dégager la vérité de la condition humaine ? Qu’un lecteur de Baudelaire, éduqué à la poésie et à la pensée par les Fleurs du mal, se saisisse du motif d’une finitude sans relève laisse songeur. Baudelaire restera le grand chantier d’Yves Bonnefoy et c’est par Baudelaire que, de proche en proche, de Rubens à Giacometti, il va se mettre à la conquête des grandes crises de l’art moderne. Mais la méthode est toujours la même pour imposer la fameuse « finitude » au Baudelaire des « baisers infinis » : il faut dénoncer en Baudelaire l’artiste et ne se délecter que du Baudelaire de l’échec. La toute-puissance de Baudelaire offense la pudeur des modernes et il n’est de vérité de Baudelaire que là où le sanglot lui dérobe la parole pour le contenir dans les actes d’une simple charité. Mais qui peut soutenir que Baudelaire méritait cette lecture pieuse ?

Ce Baudelaire sans gloire est un Baudelaire qui se détourne de ses taches infinies. Mais où est le Baudelaire lecteur de Maistre et de Poe, qui chante l’infini de la lame marine comme celui des parfums oubliés, qui ordonne son expérience sous la double postulation du Spleen et de l’Idéal, qui connaît l’infinité du Mal comme la profondeur du Bien ? Comment peut-on prendre pour une évidence fondatrice, libératrice éventuelle de l’acte poétique, que l’infini substantiel nous détourne d’une chétive présence revendiquée comme principe indépassable ? Et que dirons-nous du« Confiteor » de l’artiste : « Il n’est pas de pointe plus acérée que celle de l’Infini » ? Il semble que Bonnefoy n’ait pas été éduqué à la singularité de Baudelaire. Là, elle éclate.

Car nous en sommes bien là, la difficulté de Bonnefoy n’est ni dans son indiscutable authenticité poétique, ni dans sa lecture partisane de l’héritage hégélien et son idée du concept comme infini réalisé, mais dans sa lecture de Baudelaire.Chez Bonnefoy, Baudelaire est repris et rééduqué aux promesses de la présence. À une passante devient le parangon de toute visée poétique, sans que le deuil et la douleur ne hantent les plis de la robe, sans que la majesté ne rejoigne son temple, sans que la jambe de statue ne retrouve sa place parmi les phares du musée : ne serait-ce pas là instituer en règle une poétique sans éclair, sans ouragan, sans éternité ?

Comment rester plus sourd à la leçon de Walter Benjamin ? Il avait pourtant su entendre le premier, dans la rue assourdissante, la rumeur du capital et le fétichisme de la marchandise, ces infinis palpables de notre modernité. Les poètes de la présence nue ne veulent ni de la dialectique de l’infini, ni de l’infinitisation de la Plus-Value. Ils cherchent une expérience dont ils créditent le monde, mais qui déjà l’a fui, comme cette grande endeuillée : « Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être ! ». Y a-t-il place désormais pour un autre chiffre de la présence ? Les noces de la présence et du poète ne sont-ils pas la dernière image dont doit se défaire la poésie pour accéder à sa vérité ?

Je prends pour principe que c’est précisément Baudelaire, celui des grands soirs et des alcôves vibrantes, qui se met en travers de la poétique morale de Bonnefoy, le Baudelaire endeuillé, le Baudelaire alchimiste, le Baudelaire des paradis artificiels et des fusées qui n’ont jamais empêché quiconque de mettre son cœur à nu. Il y a une lucidité de Bonnefoy qui se brise sur la lucidité de Baudelaire et n’est-ce pas de cette dernière, à heure du fétichisme globalisé, qu’il faudrait s’emparer par priorité ?

En amont du concept, il se pourrait qu’on ne trouve que la pauvreté de l’immédiat pris en flagrant délit de régression dans les Passages hallucinés de la marchandise. Est-il tenable que Bonnefoy place sur le même plan le concept, qui est toujours un savoir critique, et l’idéologie, qui ne se survit qu’en renchérissant sur la présence ? Bonnefoy a joué sur une opposition entre la présence et l’image qui se retourne trop facilement pour ne pas éveiller le soupçon : il n’y a pas plus imagé que la présence… Image et présence sont, dans leur opposition sur-jouée, que les parents pauvres d’un « réel » qui n’est lui-même que l’impossibilité même pour le symbolique d’accéder à sa représentation. Les « dérives » du concept, ou encore ses « flux », s’emparent, plus que le voudraient les dévots de tous poils, des positions fixes et les contraignent à une dialectique à laquelle l’expérience dite « autonome » de la poésie semble, en fin de compte, assez mal préparée.

Détournement en mer

Bonnefoy n’aime ni les dérives, ni les flux, ne serait-ce pas parce qu’il n’est pas un homme de mer ? Les tombeaux échoués de Ravenne sur lesquelles s’ouvre sa quête de l’Improbable ont-ils jamais été sensibles à la montée des eaux ? Je fais l’hypothèse d’un Bonnefoy « animal terrestre », selon la formule de Freud se définissant lui-même dans une dédicace célèbre à Romain Rolland, tenant du sentiment océanique[5]. Sans la mer, l’infini se perd dans la rêverie. Avec la mer, une autre histoire commence. Mais la parole est d’abord à Baudelaire :

Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement agréable ?

Parce que la mer offre à la fois l’idée de l’immensité et du mouvement. Six ou sept lieues représentent pour l’homme le rayon de l’infini. Voilà un infini diminutif. Qu’importe s’il suffit à suggérer l’idée de l’infini total ? Douze ou quatorze lieues (sur le diamètre), douze ou quatorze lieues de liquide en mouvement suffisent pour donner la plus haute idée de beauté qui soit offerte à l’homme sur son habitacle transitoire[6].

L’homme de l’arrière-pays pouvait-il entrer dans ces réciprocités ? L’homme de la rue « traversière » connaît le jardin et ses murs, mais ses planches courbes ne se replient sur nulle étrave. Il se meut parmi les herbes sèches et délaisse le quai miroitant, il hante les fermes abandonnées et ne consent qu’aux chemins creux : par quelle entrée « l’idée de l’infini total » imposerait-elle son évidence ? La présence selon Bonnefoy se plaît à la fadeur, elle ne s’expose pas à la morsure du sel et son pas ne connaît de la mer que ce qu’elle laisse derrière elle quand elle se retire. La longue chaîne de l’ancre n’est pas assez longue pour ressentir le tirant d’eau des marées. Comme Gracq dans les Eaux étroites, Bonnefoy reste un batelier du fleuve et sa voix elle-même a les alternances tourangelles de la Loire, tour à tour étendue sur les sables et furieusement dévastatrice de ses bords. Mais l’estuaire ne se dilate qu’à l’horizon et n’est pas la mesure ultime de son poème. Baudelaire règne à Honfleur, Bonnefoy se cache encore dans les roseaux du Faune. Son eau est l’eau des douves, reflet circulaire, rempart encerclé jusqu’à la mémoire des tristesses de Mélisande au pays de Golaud. Il se méfie des eaux vives :

La mer intérieure éclairée d’aigles tournants,

Ceci est une image.

Je te détiens froide à une profondeur où les images ne prennent plus[7].

Voici, à ses côtés, une femme : « Ils vont, ils ne voient plus leurs pas sur le sable où un peu d’eau brille » :

Elle se tait,

Elle regarde la mer ou peut-être rien

Sinon la grande face qui monte

Devant ceux qui ne sont que leur douleur[8].

Un peu d’eau, cette laisse n’est déjà presque rien, soit que la marée s’éloigne, ou qu’elle remonte, et efface de son flux anonyme tout ce qui n’est pas douleur : même si l’eau est vert émeraude, elle ne saurait esquiver cette sentence : « Quelle énigme, quel rien, ce jour, cette nuit[9] ».

Certes, il faudrait penser « comme quand les choses sont vues dans une lumière de plage[10] », mais c’est aussitôt une lumière fluviale qui sourd :

Être dans l’étincellement,

Comme une ligne de roseaux entre terre et ciel.

Et là-bas, dans le sable,

L’oiseau qui va mourir mais bouge encore.

Cette eau est funèbre, eau de lagune et non de pleine mer, et la poésie qui en subit la loi porte ce deuil : « Ce chant, l’oiseau blessé/Que déjà le sable recouvre./Il remue par à-coups, il s’emplit de mort[11]. »

Chez ce Bonnefoy sans étrave, « les rivières brillent dans l’après-midi qui n’a pas de fin[12] » :

Et vois, l’eau coule dans le ruisseau, à petit bruit,

Et pourtant, hier encore, tu la voyais

Prisonnière du froid, tout immobile.

Est-il besoin de lire plus loin ? Les planches sont courbes, la longue chaîne de l’ancre se tord sur son axe, mais la mer se traîne sur les sables découverts. « Du mouvement et de l’immobilité de Douve », parole solognote plus que pélagienne tandis que l’immobilité gagne :

La nef de son désir,

Cette proue dans le roc, ces beaux flancs courbes,

Va immobile[13].

Telles sont les variations de ces poèmes de maturité, qui cherchent une excuse dans les derniers vers du Bateau ivre… Mais Rimbaud se rendait attentif à un mot dialectal sur lequel porte désormais tout l’effort :

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache

Noire et froide où vers le crépuscule embaumé

Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Bonnefoy célèbre ces vers poignants et y trouve la source d’un retournement qui aurait dû éduquer Rimbaud à une sagesse du renoncement, en attendant l’heure ultime :

Qu’est-ce que cette eau immobile, sinon le lieu enfantin qui se réaffirme ? Et ce nouveau bateau, sinon un autre besoin que celui de l’inconnu, de la profondeur de l’être : besoin d’amour qui saurait faire son bien de la moindre chose, pourvu qu’un être aimant l’ait donnée[14].

Rimbaud nous aiderait à renoncer à l’être dans sa profondeur ! La leçon est-elle admissible ? Après Baudelaire sans la colère, voilà Rimbaud sans l’océan sermonné par le terroir :

De même que le paysan ne songe pas à se dérober aux fatalités matérielles de la terre, de même on ne se refusera pas, là où le travail est esprit, aux fatalités, aux limites […]. La modernité, c’est le savoir paysan d’un réel qu’aucun miracle ne borde, d’une dure mais salubre dualité de la condition humaine, à la fois misère et espoir[15].

Le paysan a donc le dernier mot et la terre l’emporte sur la mer, du moins dans l’écriture. Ainsi armé d’une modernité poétique redéfinie, Bonnefoy croit avoir répondu au défi du nihilisme de son temps : ni illusion religieuse, ni toute-puissance de l’artiste. Tel est « notre affrontement à jamais de la finitude, loin des résignés comme des crédules, loin des gens qui meurent sur les saisons[16] ». Mais Rimbaud ne poursuivra-t-il pas ses « saisons » jusqu’au Harar pour n’y mettre un terme qu’à Marseille ? Qui dit que Rimbaud ait crûment renoncé sans laisser sa place au miracle ? De quel droit Yves Bonnefoy use-t-il de la poésie pour mettre un terme aux aventures humaines ? L’être ne dévore-t-il pas ses élus au-delà des mots écrits ? Bonnefoy s’écarte ensemble de la mer et de cette hantise.

Obscènes présences

En 1985, Bonnefoy allait placer son œuvre sous le signe de la dénonciation d’une « ère gnostique, celle qui nous a privés de cette proximité du lieu terrestre[17] ». C’était l’heure des matières simples et des états décomplexés : « l’eau et le feu, le chemin, une nuée, la lumière ». Sylvie et Gérard de Nerval sont sommés de participer à cette manière claire. Mais que pèsent, face au destin du « Desdichado », les fameuses choses, si innocentes, si présentes, si précaires… ? Nous voyons bien les « choses » chez Nerval, mais ne sont-elles pas, chez lui, aux mains des filles, et des filles du feu ? Les unes et les autres manquent chez Bonnefoy. « Antéros » fait défaut à ce décompte, il ne connaît pas la loi des renversements. Écoutons plutôt Nerval évoquer la Pandora :

Vous l’avez tous connue, ô mes amis ! la belle Pandora du théâtre de Vienne. Elle vous a laissé sans doute, ainsi qu’à moi-même, de cruels et doux souvenirs ! C’était bien à elle, peut-être – à elle en vérité –, que pouvait s’appliquer l’indéchiffrable énigme gravée sur la pierre de Bologne : AELIA LAELIA. – Nec vir, nec mulier, nec androgyna, etc. « Ni homme, ni femme, ni androgyne, ni fille, ni jeune, ni vieille, ni chaste, ni folle, ni pudique, mais tout cela ensemble… ». Enfin, la Pandora, c’est tout dire – car je ne veux pas dire tout[18].

Nerval ne veut pas dire tout. Lié par un étrange vœu de secret, il ne le peut, mais avec cette Pandora résumée en un « c’est tout dire », ne libère-t-il pas le pandémonium des mots et des actes ? La rotation des lettres affole même l’innocence et déçoit quiconque se voudrait indemne de la descente aux enfers et du monde double des songes vrais. À cet instant Nerval devient une objection à Bonnefoy et la Nuit de Valpurgis fait irruption sur le théâtre de la présence.

Bonnefoy parle d’inconscient et veut y enraciner les réciprocités de l’amour, mais c’est pour se faire le chantre de « la nostalgie d’un amour qui ne tende pas à la chair ou puisse vite se délivrer de ses fins ressenties aveugles[19] ». Cet aveuglement va marquer la relation de Bonnefoy avec la Pandora et borner d’un trait redoublé le surnaturalisme de l’écriture qui rendaient inséparables Baudelaire et Nerval. La présence réconciliatrice se voile de pudeurs qui auraient dû mieux fréquenter les Albums zutiques d’une libre parole.

On reconnaît un grand écrivain à la façon dont il parle de l’amour, non pas seulement de ses charités, mais de son obscénité. C’est par son libertinage délibéré que la littérature française est devenue significative dans le monde : les bijoux indiscrets ne sont jamais loin de la table de l’écrivain. Face à Villon, à La Fontaine, à Molière même (Rabelais, on ne le nomme pas), Chateaubriand rentre dans l’ombre et Hugo succombe à ses mensonges. Valéry a quelques traits saillants, Saint-John Perse n’est pas lâche, mais, une fois Céline jeté en Enfer, Genêt, Calaferte, Sollers même montrent leurs capacités à entrer dans l’intime sans perdre le langage de l’exactitude. Les journaux de voyage de Flaubert deviennent des chefs-d’œuvre et l’impudicité un des beaux-arts : « Le nœud de notre condition prend ses replis dans cet abîme » ! C’est Pascal qui parle, demain ce sera Kant avec Sade. Tout est Déjeuner sur l’herbe dans la littérature française, mais Bonnefoy préfère regarder Marcelline Desbordes-Valmore.

Cette impudicité manque définitivement à Bonnefoy qui reste un auteur prude qui a fait époque. Il nous a trop bien enseigné à élever un barrage de défiance face au flot montant de la littérature, qui est d’abord un cloaque, et il s’est trop tenu à l’écart du Picasso des Demoiselles d’Avignon pour accéder au « brisement de la grâce croisée de violence nouvelle ». Son ami Balthus aurait pu être un conseiller averti pour l’encourager à changer l’ordre des préséances au musée de la présence. Mais si Bonnefoy pressent le désir de Balthus, il reste pétrifié devant ses éclats. Commentant la très décriée Leçon de guitare, il s’égare dans des circonlocutions phénoménologiques qui seront bientôt autant de détours :

Mais plus souvent encore l’érotique devient un chiffre où toutes les forces qui se combattent dans cet esprit sont exactement signifiées. Ainsi dans La Leçon de guitare. Dans une pièce nue (la guitare jetée à terre, un piano aperçu, le fauteuil), sous les espèces de l’inconfort, de la méchanceté et du froid, l’être de la proximité, l’enfant dans son mouvement naïf d’adhésion au monde, est perverti par l’être de la distance[20].

Qui reconnaîtra derrière ces euphémismes le viol lesbien qui s’accomplit sous les yeux, tandis que la guitare de l’innocence se désaccorde au pied du scandale hautement concerté ? Je décèle une ingénuité chez le poète qui a fait longtemps son charme et je salue cette innocence qui n’était qu’à lui et le protégeait du monde. Mais je maintiens que la littérature y perd, et surtout la présence qui veut non seulement les choses, mais le pli des choses. Nous n’écrivons pas pour anticiper la déception prévisible du langage, mais pour réveiller sa capacité intacte à mettre en relation les instants séparés du temps. Il n’y a là qu’amour et écrire ainsi, c’est aimer.

Un autre tableau, toujours du même auteur, La chambre, de 1949, ainsi décrite laisse entrevoir cependant un autre ton :

Sur un fauteuil est étendue une jeune fille. Elle est nue, son visage est renversé. De droite vient la lumière. Et celle-ci est issue d’une haute et large fenêtre, qu’un rideau peut masquer, mais qu’un être aigu et court, figure de méchanceté, de ténèbres, tient à bout de bras soulevé. On croirait bien qu’il l’écarte et que le jour va entrer, et qu’avec lui le principe de censure, le vieil être de la distance, le gardien de la nuit de l’âme sera vaincu et chassé. Et l’impression de victoire se nourrit aussi de ce corps, si éclatant, si intact, qui a su demeurer central dans l’obscurité de la chambre […][21].

Cet « aussi » est l’honneur de Bonnefoy en ce qu’il a su toucher parfois les choses, jusqu’en leur intimité, franchissant à son tour ce « principe de distance » qui empêchera toujours la poésie de commencer tant qu’il n’aura pas été soulevé. Mais jusque chez Balthus Bonnefoy continuera de traquer le « sadisme ancien » pour parier sur quoi ? Sur « le mouvement et la vie »[22] ! Cet ultime recours à un Bergson d’approximation peut-il faire renaître la confiance dans les choses ? Pierre-Jean Jouve fut un maître en poésie, et en amour, plus exigeant et plus exact.

Il y a au moins deux défis dans la vie de l’esprit : faire parler la mer et écrire le désir. Nous avons vu qu’ils hantaient l’œuvre de Bonnefoy qui, cependant, les évitent dans leurs derniers aveux. Bonnefoy, animal terrestre, s’est retenu au bord d’un pareil débordement de matière et de puissance, et sa vérité critique a consisté à rompre le pacte entre la poésie et le romantisme. Baudelaire assurément avait en vue d’autres embarquements. Bonnefoy appartient à une atténuation de l’ambition poétique qui répond à une époque de transition. Il a sauvé un trésor du désastre, chaque jour nous lui devons plus. Mais c’est lui qui nous oblige à le contredire.

Le concept infini a donné une philosophie à la mer et Proust n’a pas reculé face à Sodome et Gomorrhe. Retenu à quelque rambarde imaginaire, s’est tenu à l’écart de la logique maritime du premier et des catleyas trembleurs du second. Il demeure, mais dans l’ombre de son retrait. Reste l’ami au noble visage que nul de ceux qui l’ont croisé ne pourront oublier. Il s’accorde à cette voix inimitable qui faisait trembler les plus solides. Je me souviens d’une soirée à Cerisy consacrée à la musique. Nous nous tenions dans le grenier fameux et Bonnefoy avait choisi Kathleen Ferrier chantant les Kindertotenlieder. L’émotion était palpable et le roi Cophetua, penché sur son fauteuil, écoutait la voix qui égrenait pour tous « la douceur qui fascine et le plaisir qui tue ».

[1] Yves Bonnefoy, La présence et l’image, Leçon inaugurale de la Chaire d’Études comparées de la Fonction Poétique au Collège de France, 1981, Paris, Mercure de France, 1983.

[2] Tel est le titre d’un recueil publié en 1947, qu’on retrouvera dans les Œuvres poétiques.

[3] Yves Bonnefoy, « Lettre du 26 octobre 2001 », in La Conscience de soi de la poésie, sous la direction d’Yves Bonnefoy, Colloques de la Fondation Hugot du Collège de France (1993-2004), Le Genre humain, Seuil, 2008, p. 372-373.

[4] Cf. Bruno Pinchard, « Yves Bonnefoy dans la différence de l’être et de l’essence », in Yves Bonnefoy, colloques Poésie-Cerisy, 1983, Sud, 1985, p. 290.

[5] Cf. H. Vermorel, Sigmund Freud et Romain Rolland, Albin Michel, Paris, 2017.

[6] Charles Baudelaire, Mon coeur mis à nu, f. 55.

[7] Yves Bonnefoy, « Théâtre », XIII, in Du mouvement et de l’immobilité de Douve, Poésie/Gallimard, Paris, 1970.

[8] Yves Bonnefoy, « Le désordre », in La longue chaîne de l’ancre, Mercure de France, Paris, 2008, p. 11.

[9] Op. cit., p. 12.

[10] Op. cit., p. 13.

[11] Op. cit., p. 14.

[12] Op. cit., p. 22.

[13] « La longue chaîne de l’ancre », II, op. cit., p. 31.

[14] Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud, Le Seuil, Paris, 2009, p. 120.

[15] Op. cit., p. 196.

[16] Ibid.

[17] Yves Bonnefoy, Réponses, in Yves Bonnefoy, éd. cit., p. 424.

[18] Gérard de Nerval, Pandora, in Oeuvres de Gérard de Nerval, éd. Henri Lemaître, Garnier Frères, Paris, 1986, p. 733-734.

[19] Yves Bonnefoy, « Baudelaire contre Rubens », I, in La Vérité de parole et autres essais, Folio/Essais, p. 358.

[20] Op. cit., p. 45.

[21] Op. cit., p. 55-56.

[22] Op. cit., p. 55.