Ce n’est pas, comme annoncé, l’impressionnisme et la mode. Non.

C’est bien plutôt la mode de l’impressionnisme ! Car c’est elle, cette mode indémodable, cette increvable mode qui, encore et toujours, s’expose cet automne, au musée d’Orsay.

À force, la Machine impressionniste avait fini par s’essouffler, tant on a exploré jusqu’à satiété ses moindres facettes, tant on a fait de l’or du plus obscur de ses recoins. Comment servir à une nouvelle sauce l’impressionnisme, sans donner le goût d’un réchauffé ? Et comment faire en sorte que les foules accourent toujours plus nombreuses ?

La recette aura été simple. Prenez un thème qui n’a pas encore été associé à l’impressionnisme. Un thème, avant tout, bien sûr, qui plaira au grand public. Un thème gentiment intemporel. Qui, pour une meilleure «lecture», pour être plus accessible aux larges masses visées, fasse le pont entre hier et aujourd’hui. Transhistorique, en quelque sorte. Ne reste plus qu’a procéder au mariage des deux promis, aussi hétérogènes soient-ils, l’impressionnisme et le thème en question.

Là, le thème choisi a été la Mode. Cela tombait bien. L’exposition à Orsay s’est ouverte la semaine de la mode, pardon la fashion week. Du défilé au musée, la conséquence est bonne. La Mode n’incarne-t-elle pas l’image de la France auprès des millions d’étrangers qui se pressent dans notre glorieuse capitale, au même titre que la Tour Eiffel, le vin, les fromages…et, précisément, l’impressionnisme. Confrontez la première à notre cher impressionnisme tricolore revigoré par cette saine confrontation, et le tour est joué. D’une pierre deux coups. Qui n’aime pas la mode ? Qui n’aime pas l’impressionnisme ? Que les fâcheux lèvent le doigt ! Mauvais Français !

C’est qu’il faut en attirer, des visiteurs, surtout en temps de crise, où les budgets de la culture connaissent un sacré tour de vis. Outre que les grandes rétrospectives monographiques consacrées à Manet, Monet, Degas, Renoir et altri : déjà fait et refait.

Ce sera donc, tout beau tout nouveau, l’impressionnisme et la mode.

De prime abord, on n’aurait pas imaginé sujets plus éloignés. Qui songe à l’impressionnisme pense avant tout paysage et non portrait, pense à des tableaux instinctifs, à la touche vive, faisant fi des détails pour mieux rendre une impression subjective, celle du peintre se moquant de décrire objectivement le monde réel, à l’encontre, donc, de ce que suppose la représentation, peu ou prou fidèlement descriptive, de la mode vestimentaire. On est là face à un paradoxe. La mode n’était en rien le souci principal des impressionnistes. Bien entendu, puisant leurs sujets dans la réalité du temps, ils ont observé la société qui était la leur et ses bouleversements, ils se sont attachés à la représentation de la figure humaine. On se doute bien que les impressionnistes se sont inspirés de modèles bien réels pour réaliser leurs toiles, qu’elles ne sont pas sorties toutes armées de leur seule imagination. Quel peintre du XIXe siècle ne s’est pas intéressé à son époque, n’a pas représenté les personnages de son temps, à part les peintres académiques qui continuaient de peindre leurs chères nuées mythologiques et autres batailles héroïques de l’Histoire de France ? Mais sait-on jamais, peut-être que les peintres de la modernité que sont les impressionnistes en cette seconde moitié du XIXe siècle ont trouvé dans la mode de leur époque l’une des expressions du moderne, au sens de Baudelaire. En quoi la vision de la mode des impressionnistes est-elle originale et se démarque-t-elle de celle de leurs contemporains hâtivement qualifiés de peintres « académiques » ?

Resituons le contexte. Les œuvres présentées à Orsay couvrent une période qui va de 1860 à 1885, qui correspond au développement de l’impressionnisme. La mode c’est aussi un lieu : nous sommes dans le Paris haussmannien, cette ville dont la forme « change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel » comme le déplore Baudelaire dans Le Cygne. Une ville nouvelle émerge de la poussière des chantiers innombrables éventrant et remplaçant l’ancienne cité aux tortueuses ruelles médiévales par des avenues rectilignes, de grandes percées aérées plantées de marronniers ; trottoirs, réverbères, eau courante…Paris est, en cette seconde moitié du XIXe siècle, la ville moderne par excellence. Les impressionnistes se sont intéressés de près à ce nouveau répertoire de formes inédites, fait d’obliques et de lignes rigides, qui n’existent pas dans la nature. Ils ont peint l’animation des nouveaux boulevards, les panaches de vapeur des locomotives à Saint-Lazare, les omnibus à impériale, les cafés, les bals.

Et la mode, dans tout ça ? Au même titre que les révolutions techniques, la mode de l’époque est l’un des signes du monde nouveau qui se fait jour, et dont les faits majeurs sont l’industrialisation et l’urbanisation ainsi que le développement d’une économie capitaliste. Et comme la société, la mode évolue rapidement. C’est le temps de la bourgeoisie triomphante, du Paris capitale des plaisirs et de la mode. On assiste au développement des maisons de couture, les premiers grands magasins ouvrent leurs portes (le Bon Marché d’Au Bonheur des Dames étant le premier et le plus célèbre). C’est une époque qui parle encore au public d’aujourd’hui, par-delà le siècle et demi qui nous en sépare. Ce sont, avec l’essor de la confection et l’apparition du dessin industriel, les premiers pas d’une production standardisée. Et le modèle absolu, l’élégance incarnée, c’est, bien entendu, la Parisienne. Comme l’écrivait Arsène Houssaye, écrivain prolifique à qui Baudelaire dédia son Spleen de Paris, « la Parisienne n’est pas à la mode, elle est la mode. » De Londres à Vienne, de Rome à Saint-Pétersbourg, on n’attend chaque année que la dernière mode de Paris.

La mode telle que nous la présente le musée d’Orsay, c’est cette seule et unique tranche de la société de l’époque. Ce sont les atours de la haute société, des élégants, auxquels on s’intéresse ici. C’est le gratin, les bourgeois, les aristocrates, les mondains, qui s’habillent pour être vus. Bal chez les Guermantes. Les classes inférieures et leurs habits bas de gamme, aussi modernes soient-ils eux aussi, mais qui ne sont pas « à la mode », sont superbement ignorés à Orsay. Le Paris ouvrier, le « petit peuple » n’existe pas. Question aux organisateurs de l’exposition : le peuple, en 1880, allait-il tout nu ?

Qu’en est-il du costume paysan, qu’en est-il du monde naissant des employés, des prolétaires des faubourgs ? Et les prostituées, les danseuses, les désossés, les « julôts casquettes», les gens du spectacle qui faisaient la célébrité de Paris de par le monde ? Pourquoi ne pas avoir inclus les filles de joie de Toulouse-Lautrec ou de Degas ? Non, il fallait du chic, du beau, du lisse, en un mot de la tenue. Pas les paysans de Pissarro, pas les femmes des cabarets, pas les bas-fonds parisiens. A Orsay, il n’y a pas l’envers du décor. Celui-ci aurait dû, à tout le moins, être évoqué, ne serait-ce que pour rappeler qu’une des grandes nouveautés des peintres impressionnistes par rapport aux courants académiques, fut d’observer la vie sans pittoresque, de dépeindre la société dans toutes ses manifestations, de jeter leur époque dans toutes ses composantes sur leurs toiles, sans révérence pour les hiérarchies sociales et les préséances du «monde». Les Manet, les Monet, les Degas savaient que la vie n’était pas qu’un conte de fées.

L’exposition est construite sur un principe simple. Elle met face-à-face les toiles des grands-maîtres et de belles robes

d’époque, présentées dans des vitrines closes. Une première section est consacrée aux tenues des femmes en intérieur, une deuxième présente les tenues portées lors des sorties en ville, une troisième évoque les accessoires indispensables aux femmes du monde que sont ombrelles, gants, chapeaux et éventails. L’habit masculin, aux teintes sombres, bien plus limité dans ses manifestations, est abordé dans une seule salle. On comprend que les peintres aient préféré représenter les femmes… Une dernière salle présente les sorties en plein air, au parc ou à la campagne, avec notamment Le Déjeuner sur l’herbe de Monet (1865-1866, Paris, musée d’Orsay) et Lise à l’ombrelle de Renoir (1867, Essen, Folkwang Museum). Indépendamment des tableaux, on saisit bien l’évolution de la mode entre la fin du Second Empire et les débuts de la Troisième République.

Dès la fin des années 1860, la « tournure » remplace la crinoline sur les robes, affinant la silhouette. On admire, à travers les salles, toute la variété de la tenue féminine, qui change non seulement d’une année à l’autre mais également selon les saisons, les lieux où l’on se rend, les heures de la journée. On reste également frappé par la richesse des étoffes, du taffetas à la soie en passant par le satin et la mousseline.

Mais comparer le vêtement réel et sa transposition picturale n’a qu’un intérêt limité. Ce n’est d’ailleurs pas le but de l’exposition puisqu’une seule robe exposée a véritablement été portée par le modèle du tableau : il s’agit de la toile intitulée Dans la serre d’Albert Bartholomé (1881, Paris, musée d’Orsay), qui conserva religieusement la robe du modèle. C’était sa femme. Elle était morte.

Des citations de Zola, de Baudelaire et d’autres observateurs de la modernité égrènent le parcours, comme pour donner une légitimité elle aussi d’époque à l’entreprise. Dans la première salle, des vitrines exposent des gravures, des revues de mode et des lithographies d’époque, par lesquelles étaient diffusées les toilettes de mode. En face, une suite de robes que l’on peut regarder sous toutes leurs coutures. Cette entrée en matière plutôt pertinente replonge le visiteur dans les bouleversements de cette époque. Mais on attend encore, à ce stade de l’exposition, les œuvres proprement dites.

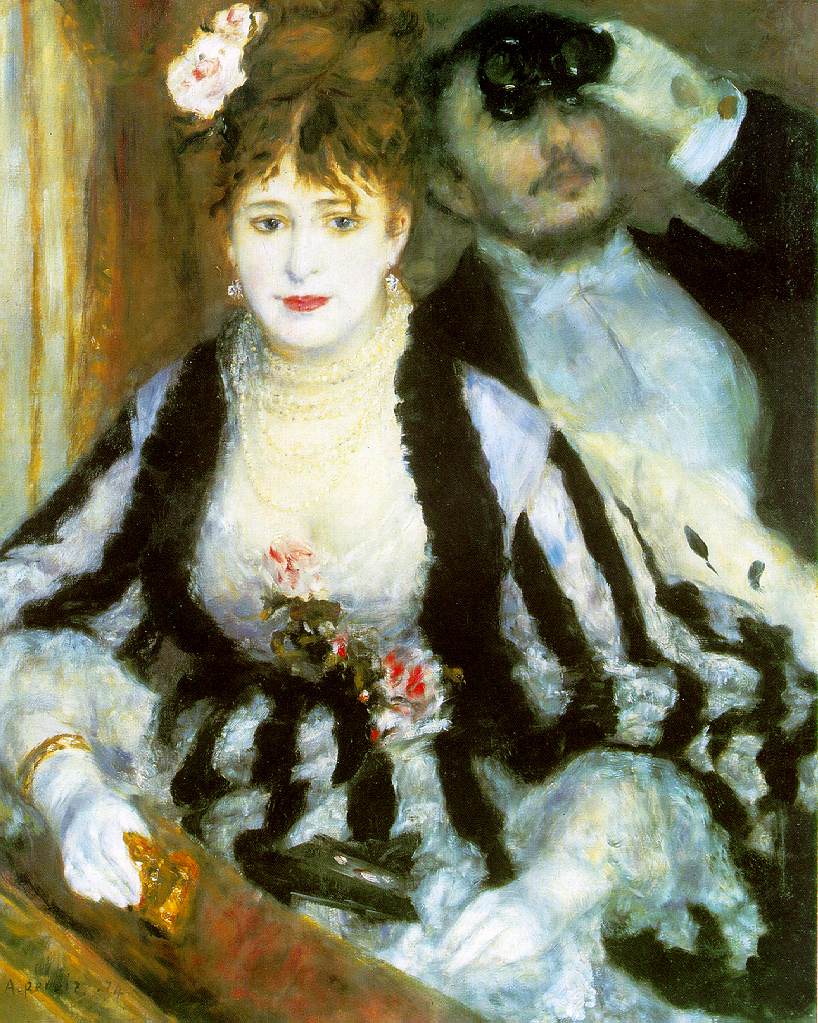

Grâce à elles, on ne sera, il est vrai, pas déçu. Elles proviennent, outre du musée d’Orsay, des deux autres grandes collections impressionnistes au monde, le Metropolitan Museum of Art de New York et l’Art Institute de Chicago, où se rendra par la suite l’exposition. Ce sont assurément des tableaux prestigieux, des morceaux magnifiques. On notera, non moins, l’admirable Nana de Manet (1877), prêtée par la Kunsthalle de Hambourg, sa Parisienne (1875) provenant des collections du Nationalmuseum de Stockholm et, revenue d’outre-Manche, La Loge de Renoir (1874, Londres, Courtauld Institute of Art). Mais, ne s’en lasserait-on pas, la plupart de ces œuvres sont déjà connues, on les a vues et revues dans les dernières expositions. Halte, SVP, au feu impressionniste, juste deux petites minutes, Messieurs les conservateurs !

Les œuvres mises à part, on a, sorti de l’exposition, cette impression étrange d’avoir vu deux sujets différents, presque indépendants l’un de l’autre : une histoire, didactique et bien exposée, de la mode pendant la période concernée ; et une exposition de grandes et belles toiles, reliées par un thème commun qui, en définitive, semble plus être celui de la figure humaine que de la robe ou du manteau.

Les tableaux des impressionnistes, plus que de tous autres, ne sont pas réductibles à des revues de mode. S’intéresser à la place du costume chez les impressionnistes fournit un éclairage sur un aspect particulier de leur œuvre, mais qui demeure, somme toute, mineur. On ne peut comprendre Le Balcon de Manet (1868-1869, Paris, musée d’Orsay) ou Rue de Paris, jour de pluie (1877, Chicago, Art Institute) de Caillebotte en s’attardant sur les habits. Ce serait perdre la profondeur, la dimension véritable de ces tableaux qui induisent des réflexions sur la société, autant qu’ils sont des recherches esthétiques. Ce sont les peintres académiques, bien moins novateurs au point de vue formel, qui se rapprochent le plus, dans leurs œuvres, des illustrations des revues de mode. Passé le premier moment «comparativiste», où l’œil va docilement du tableau à la parure, on mesure bientôt que le propos n’est guère enrichi par la proximité toile/modèle, (effet de quasi-redondance ou, au contraire, de lointaine et vague allusion), et on en vient bientôt à regarder ces tableaux pour eux-mêmes et non pour la manière dont ils traitent vêtements, robes ou costumes. On s’intéresse bien plus à la signification de la main relevée de la Femme au perroquet de Manet (1866, New York, Metropolitan Museum of Art), à son regard inquiet, à l’énigmatique perroquet, au fond sombre sur lequel se détache la figure, et à la liberté de la touche de l’artiste, que de savoir si l’habit est conforme à un modèle réel (ce qui semble assez évident).

Les artistes, les premiers, ne s’en souciaient guère. Manet, dans Le Balcon, représente deux femmes vêtues d’habits qui ne correspondent pas au même moment de la journée. L’une est en déshabillé, l’autre en grande toilette ! Ce qui compte c’est l’effet que peut induire la variété des tissus, leur superposition, leurs couleurs : c’est leur valeur plastique qui importe.

Ce n’est pas l’habit qui est le sujet de ces peintres. Le costume vaut rarement pour lui-même, même lorsqu’il s’agit de

représenter la vie moderne. Ainsi, dans l’admirable Rue de Paris, jour de pluie de Caillebotte, le costume n’est qu’un des éléments qui dénotent la position sociale ou le caractère du modèle. L’habit des personnages permet de reconnaître le type du bourgeois des nouveaux quartiers de Paris, dans cette rue haussmannienne qui exprime l’aliénation de la vie moderne. Dans cette toile, on a bien des portraits, mais aucun des personnages ne se regarde, tous se croisent sans se voir.

Dans leurs œuvres, les impressionnistes saisissent une silhouette, une allure, une attitude. Ils ne détaillent pas la complexité de la tenue, ne s’attardent guère sur les détails. Leur touche, libre, empâtée, rapide, saisit un mouvement, une silhouette plus qu’elle ne fixe l’habit par la transcription minutieuse des boutons, des tissus etc.

Démonstration a contrario : c’est avec les peintres « académiques » que sont Stevens, Carolus-Duran et Tissot, dont des œuvres sont exposées en regard des tableaux de ces irrévérencieux impressionnistes, que l’on observe le mieux, dans tous leurs détails, la préciosité et la finesse des robes des Dames de la haute société et des habits des dandys et gentlemen. Ce sont des tableaux où la robe l’emporte sur le corps qu’elles habillent, alors que chez Renoir, Morisot, Degas et consorts c’est la couleur, la peinture comme matière, qui triomphent et traduisent la pulsation et la dimension de la vie. A l’époque des premiers pas de la photographie, leurs œuvres sont presque des instantanés.

Un mot sur la scénographie de l’exposition, révélatrice de sa prétention véritable.

En période de crise, les subventions diminuent, quand les besoins, eux, demeurent constants. Il faut donc rentabiliser au mieux les manifestations, amortir les coûts et faire en sorte d’attirer un public le plus large possible. Pour « ratisser large », point de secret : il faut faire dans le spectacle. Dans cette optique, les œuvres seules, aussi admirables soient-elles, n’y suffisent plus. Il faut que le cadre de la manifestation, autrement dit la scénographie, soit spectaculaire, que le parcours soit divertissant, ludique. C’est ainsi que l’on a fait appel à Orsay non à quelqu’un du sérail mais à un scénographe d’opéra, forcément maître dans la création d’effets, pour concevoir le parcours expositif. C’est Robert Carsen qui signe la mise en scène – tel est le mot qu’il convient ici d’employer – de l’exposition. Force est de constater que ses créations étouffent les œuvres, plus souvent qu’elles ne les servent et les mettent en valeur. Si ce n’est à divertir un public dont, visiblement, on doutait qu’il soit assez éclairé pour s’intéresser aux seules œuvres, à quoi sert cette double rangée de chaises rouge et or dans l’une des salles, censée évoquer un défilé de mode, avec les tableaux au centre, en guise de top models ? Le propos de l’exposition s’en trouve-t-il enrichi ? Et si encore le visiteur fatigué pouvait s’asseoir ! Que nenni, ces sièges sont réservés, par un petit carton fixé sur le dossier, à…Théophile Gautier, Zola, Baudelaire et Duranty, tous subitement devenus spectateurs de défilé. D’autres salles sont plus réussies, c’est-à-dire plus sobres. On regrettera tout de même que la Nana de Manet soit reléguée dans un incommode couloir de passage.

Mais on n’a pas encore tout vu. L’apothéose, le summum, l’acmé est atteint dans la dernière salle. Car il faut, n’est-ce pas, repartir du musée des étoiles plein les yeux. En sa toute bonté, le scénographe, pris de pitié pour la foule qui se presse en rang d’oignons dans l’exposition avant de ressortir dans la moiteur polluée de la mégapole, s’est senti obligé, et on en lui est bien reconnaissant, d’offrir au spectateur éprouvé un instant enfin de détente et de relaxation dans cette ultime salle. Elle ne manquera pas de charmer les visiteurs avec son plancher végétal (en plastique), ses bancs qui semblent empruntés au jardin des Tuileries et ses gazouillis d’oiseaux (enregistrés). La partie de campagne fin XIXe siècle comme si vous y étiez ! Petit oubli, tout de même : ne pas dédaigner la prochaine fois les fientes de pigeons sur les bancs et l’arrosoir en fer blanc avec jardinier à moustache, en tablier et portant panama. Merci d’avance.

Le sujet de cette exposition n’était pas, en soi, dépourvu d’intérêt. C’est une exposition transversale, qui s’organise autour d’une problématique, celle du rapport entre un courant artistique et l’un des thèmes, parmi cent autres, qu’il a traité. Elle pose des questions et tente d’y apporter des réponses. Mais le résultat n’est pas à la hauteur de l’attente, tout bonnement parce que les œuvres impressionnistes ne permettent pas de rendre compte avec pertinence du thème de la mode, et que la mode n’est pas suffisante pour rendre compte, en retour, de la singularité impressionniste. On a la robe, mais pas le corps ; il y a l’apparence, magnifique, mais pas le contenu et la profondeur.

Permettons-nous quelques suggestions pour la prochaine étape de ce tour du monde impressionniste. Constatant avec surprise que nul n’a encore songé à organiser une exposition sur, par exemple, les impressionnistes et l’art mésopotamien, suggérons quelques pistes tout aussi riches de plaisir et d’enseignement que celle sur la présente Mode. D’autres thèmes tout aussi majeurs n’ont jamais fait l’objet d’une rétrospective digne de leur fertile intérêt. L’impressionnisme et les arbres. L’impressionnisme et l’eau. Ah oui, l’eau ! Un thème à creuser d’abondance, car déclinable en plusieurs volets, riche d’au moins x belles et bonnes Expositions grand grand public : I) l’impressionnisme et la mer ; II) l’impressionnisme et les fleuves III) l’impressionnisme et les rivières (et ainsi de suite, jusqu’aux mares et aux ruisseaux qui plaisaient tant à Monet). Sans oublier l’impressionnisme et la Belle époque, l’impressionnisme et la bicyclette, et, pour finir, l’incontournable impressionnisme et les soleils couchants.