Le cérémonial familial du plaisir et de la fête m’aura, dès mon plus jeune âge, été inculqué comme devant obligatoirement se dérouler lors d’une dégustation collective d’une belle pièce de viande. J’insiste bien sur le caractère collectif de cette fête, car la dégustation n’a de valeur que si l’on y prend un plaisir personnel, tout en ayant l’incroyable chance de voir tous ceux que l’on aime se lécher les babines au même moment.

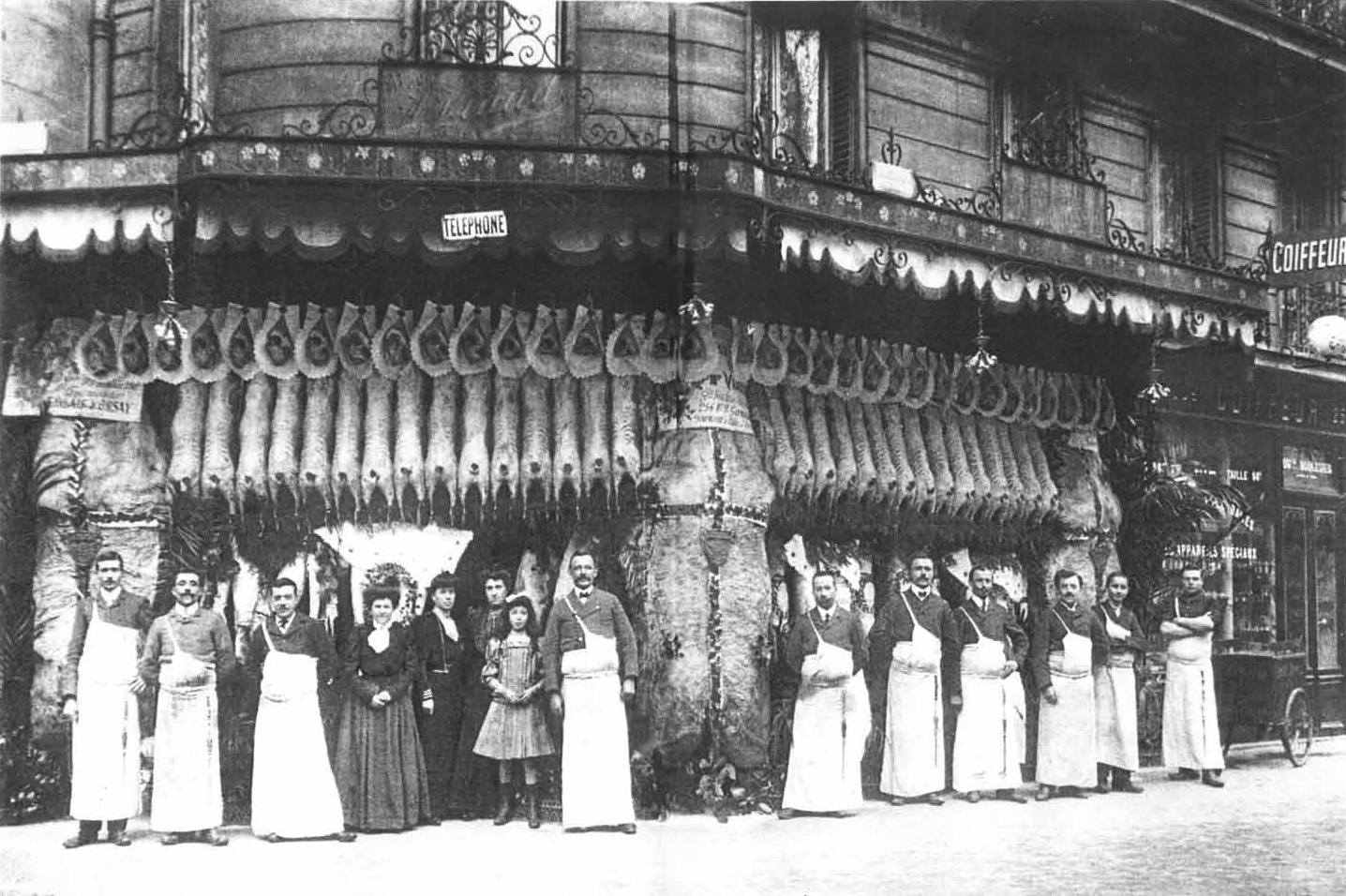

Dans ma plus tendre enfance, c’est sans nul doute le gigot d’agneau qui présida à ce festin, bien rôti d’un côté et néanmoins saignant au cœur, dont ma mère se réservait la souris, dont ma grand-mère prenait l’entame de manière à éviter que la viande fût trop saignante, et dont mon frère, mon père et moi-même nous nous partagions le centre en d’épaisses tranches saignantes et moelleuses. Ce repas autour du gigot du dimanche midi avait pour complément gustatif les inévitables frites préparées par mon père dans la toute nouvelle et moderne friteuse Seb que mes parents avaient reçue de mon frère et moi pour leur anniversaire de mariage. Notre plaisir n’aurait pas été complet si, le dimanche soir, nous n’avions pu déguster les restes du gigot de midi, accompagnés d’une copieuse salade verte, et qu’un dimanche sur deux mon frère ou moi n’avions eu l’intense privilège de pouvoir en rogner l’os. C’est un peu plus tard, au début de mon adolescence, que je vis apparaître sur la table du dimanche midi le poulet rôti autour des pommes de terre rissolées baignant dans le jus de la volaille que mon père allait chercher le matin-même, juste avant le déjeuner, à la nouvelle rôtissoire installée par notre boucher à côté de son étal. C’est là que se décida définitivement l’ordre des préséances familiales autour du poulet dominical, à savoir que ma mère et ma grand-mère recevaient les ailes, mon frère et moi les deux cuisses, et mon père, le blanc et la carcasse. Lorsque j’aurai dit que, pour combler l’absence du gigot froid le soir, la famille se trouvait réunie pour le dîner autour d’une immense salade verte, accompagnée, cette fois, d’un énorme jambonneau bien juteux, on aura compris que la diététique familiale tenait davantage de la lecture du Pantagruel de Rabelais que des recommandations d’un médecin diététicien.

Mais c’est probablement à l’avènement de mes seize ans que la succulence de ces festivités familiales trouva sa plénitude, quand nous découvrîmes collectivement les saveurs inégalées de l’inénarrable côte de bœuf.

Je crois que je me souviendrai toute ma vie de cet incroyable dimanche matin de mars 1969, quelques mois avant le mariage de mon frère, lorsque ma mère revint à la maison, triomphante, nous apporter pour le déjeuner familial du dimanche ce nouveau plat que notre boucher venait de lui indiquer comme étant l’un des sommets gastronomiques que nous pouvions obtenir du tout nouveau grill que mon frère et moi venions d’offrir à mes parents pour leur dernier anniversaire de mariage. Cette côte de bœuf devait marquer un tournant dans mon existence. En effet, grâce au grill, nous pouvions manger cette côte de bœuf grillée à l’extérieur, saignante à l’intérieur, et, comme mon frère devait quitter le foyer familial quelques semaines plus tard, j’eus l’incroyable privilège, à partir de ce dimanche, de manger la côte de bœuf chaude le midi et de rogner l’os froid le soir. Lorsque j’aurai dit que, grâce à ces agapes familiales, j’eus l’avantage d’atteindre mes dix-huit ans avec l’honorable poids de soixante-quinze kilos pour mon mètre quatre-vingts et l’obligation de me mettre au régime afin de retrouver une silhouette en conformité avec celle des condisciples de mon âge, on comprendra à quel point ma jeunesse fut bercée par une gastronomie éminemment carnivore.

Elle m’enseigna à jamais l’ineffable plaisir que l’on peut éprouver quand vos dents s’enfoncent dans une viande moelleuse et que, quelques secondes plus tard, votre palais se délecte des sublimes saveurs de ladite viande. C’est votre corps tout entier qui atteint le nirvana.