La viande est ma petite madeleine de Proust à moi. Mon père, il est vrai, était boucher. Et ma mère ne l’était guère moins.

Aussi loin que je me souvienne, nous jouions, ma sœur, mon frère et moi, à la marchande et au marchand de viande dans notre cabane au fond du jardin, attenante à la resserre où notre père entreposait ses carcasses d’animaux et préparait ses viandes. Il nous abandonnait des morceaux de rebut avec lesquels nous jouions des heures et des heures au boucher et à la bouchère, tels que l’étaient, « en vrai », nos parents. Plus que les poupées ou les ours en peluche, la viande aura été mon premier jouet, et c’était là un jouet en majesté.

Nous étions autorisés à pénétrer dans la resserre aux viandes, ce saint des saints, nous ouvrions quelques secondes les portes de la chambre froide, admirions les carcasses alignées. Je contemplais mon père désosser une pièce de bœuf. J’aimais ce spectacle, l’odeur de la viande était comme un parfum, le sang me paraissait la couleur la plus naturelle du monde.

Nous mangions de la viande midi et soir, celle qui s’était la moins bien vendue ce jour-là. J’aimais tout, jusqu’aux abats, rognons et ris de veau compris. Ma mère, très bonne cuisinière, alternait pot-au-feu, bœuf-carottes, blanquette de veau, gigot d’agneau, tripes, entrecôtes et cent autres plats de viande. Nous n’en étions jamais las.

Le métier de mon père était dur, incroyablement physique. Porter des quartiers de bœuf à désosser de plus de cent kilos, se lever à deux heures du matin pour aller à Rungis, se relever à sept pour charger le camion et partir sur les six marchés sous halle par semaine, déballer, installer les étals de vente, vendre, couper, découper la marchandise de huit heures du matin à une heure de l’après-midi, qu’il pleuve ou qu’il vente, remballer, rentrer, préparer les viandes pour le lendemain : mon père dormait cinq heures par nuit. C’était quelqu’un d’incroyablement solide et sûr, tout entier dédié à sa famille.

Son métier était un métier d’homme, exclusivement, et pas seulement pour des raisons physiques. À l’adolescence, il m’apparut comme encore empreint d’une trace de sacré venu du fond des âges, comme le moderne prolongement, aussi faible soit-il, de très anciens rituels, de sacrifices aux dieux ou pour la chasse aux bêtes sauvages, toutes ces choses dont les femmes, dès l’origine, étaient exclues et, à d’autres titres, continuent aujourd’hui de l’être. Je ne connais pas une seule femme bouchère. La boucherie est le dernier bastion exclusivement mâle. Sauf que ma mère, toute femme qu’elle fut, n’était, ô combien, pas pour rien dans le labeur général de la boucherie, et mon père, sans elle, sans son travail à ses côtés, son esprit-maison dans les grandes comme dans les petites choses, ne serait pas devenu l’artisan accompli qu’il symbolise à mes yeux.

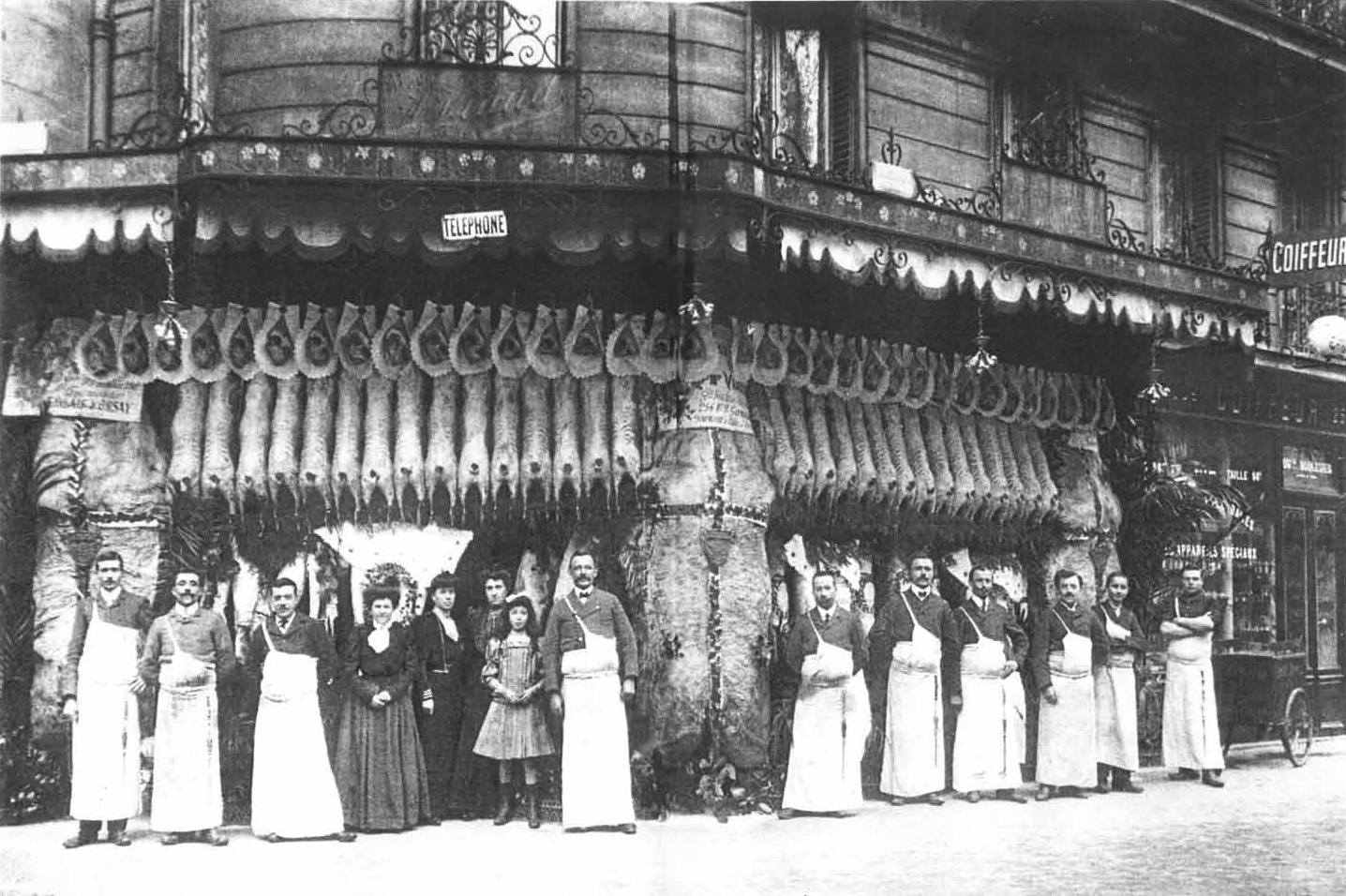

Notre boucherie ambulante s’appelait « Au parfait gigot ». Dès nos quinze ans, nous, les trois enfants, nous relayions les samedi et dimanche matin sur les marchés de Villeneuve-Saint-Georges, Brunoy et Yerres, trois banlieues alors ouvrières au sud de Paris, pour assister nos parents. Ma mère tenait une caisse, moi l’autre. Nous partions à l’aube, serrés à l’avant du camion frigorifique. J’aidais à décharger, puis j’apprêtais les étals, je décorais de persil les plats de viande, et, l’ouverture venue, je prenais possession de ma caisse. Comme point d’orgue, on accrochait l’enseigne « Au parfait gigot » au-dessus des étals, et pour mieux l’illustrer, on pendait des théories de gigots d’agneau aux crochets derrière nos têtes. Au fil des heures, je ficelais les paquets, je pesais, j’encaissais. Mon père, très fier de sa fille, me présentait aux clientes, qui finissaient bientôt par me reconnaître et le lui signifier, ce qui redoublait sa fierté. L’hiver, nous nous emmitouflions dans des gilets matelassés, bonnet sur la tête, bottes fourrées aux pieds, collants sous les pantalons. Nous faisions des pauses casse-croûte toutes les deux heures, suivies d’un réchauffement exprès au Café du Marché, avec tous les autres commerçants. C’étaient des moments joyeux, j’aimais vendre, les marchands s’apostrophaient entre eux, échangeaient des blagues, des bons mots, des vannes codées sur le chaland. C’était le plaisir du métier. L’été, c’était même carrément la fête. Le marché, tous les marchands au diapason, affairés et heureux d’être ensemble, semblait vibrer d’une même envie. C’était une vraie société, aussi familière qu’éphémère, qui se reconstituait semaine après semaine, sans autre lien que sa propre réunion et l’art partagé de la vente à l’air libre.

Il y avait deux catégories de clients, pour la plupart des femmes. Les premières venaient chaque semaine, achetaient toujours la même chose, payaient, repartaient sans un mot. Cela durait des années. Je les appelais les Mystérieuses. Les autres, tout aussi fidèles, que j’appelais les Ménagères, discutaient, demandaient quoi prendre « pas comme la dernière fois, même si c’était très bon », demandaient une recette, accueillaient avec un sourire un léger, très léger compliment de mon père, sous l’œil compréhensif et vigilant de ma mère. Mon père et ma mère s’étaient rencontrés tout jeunes… dans une boucherie, ma mère déjà caissière et mon père simple commis. Ils ne s’étaient plus quittés et continuaient, marché après marché, leur complicité affective et professionnelle, l’une par l’autre, jour après jour, année après année. La viande nous a unis, disaient-ils. J’adorais toute cette solidarité familiale, et je n’aurais pour rien au monde renoncé à mon tour de marché au profit de mes frère et sœur, même si, à la fin de chaque marché, j’étais réduite à quia.

Si mon père était l’homme-orchestre de la maison, une sorte de roi tranquille, à l’autorité naturelle, plus quelques aspérités dues à un caractère bien trempé, ma mère en était l’âme. Elle inventait les décors de nos étals pour Noël, mettait en scène les plats de viande qu’elle parait de légumes, de bouquets de feuilles et de plantes aromatiques, concoctait les farces pour les dindes et les chapons de fin d’année, confectionnait les brochettes d’été aux mille variétés, agrémentait les viandes d’un festival de produits de saison, que ses voisins maraîchers sur le marché lui fournissaient à pleins paniers. Elle faisait patienter les clientes, et choyait, non moins, les employés, logés à demeure et conviés chaque jour à la table commune. L’un d’eux, Monsieur Duval, seconda mes parents pendant trente ans. Ma mère aura été la bonne fée protectrice de notre maison.

Tous les dimanches soir, au beau milieu du dîner de famille, le téléphone sonnait à la même minute exactement. C’était Monsieur Calmette, marchand de bestiaux en Corrèze. Il vendait des veaux élevés sous la mère. Mon père, cérémonieusement, s’enquerrait de la santé de Monsieur Calmette, qui en faisait de même pour toute notre famille, membre après membre. Puis mon père commandait son veau, qu’il recevait deux jours plus tard à Rungis. Cela dura trente ans, sans que les deux hommes se soient jamais rencontrés. Ils marchaient à la confiance, comme tous les gens dans le métier avec mon père.

J’aurai toujours la nostalgie de ces années de marché. Je continue de me rendre chaque semaine, en cliente, au marché de ma ville. La tradition n’a pas trop changé, ce sont les mêmes cris, les mêmes odeurs ; l’ambiance, la convivialité sont restées presque identiques. On retrouve les mêmes métiers, plus, évidemment, le bio et les produits « organiques ». Il y a encore des triperies et même des boucheries chevalines, alors que ces dernières ont quasiment disparu en ville. Quand mon père, de Bretagne, vient me visiter à Paris, je l’emmène séance tenante au marché le plus proche. Il va droit sur les étals du marchand de viande qui lui-même le voit venir de loin, apprécie longuement, ne dit pas un mot, repart, content ou pas.

Pour moi, la viande, c’est le toucher, le rouge, le moelleux, du sensoriel pur. Mes morceaux préférés sont ceux dont les noms m’enchantent : la surprise, la poire, le paleron, la hampe. Mais le morceau que j’aime entre tous, c’est l’entrecôte. C’est la viande la plus goûteuse qui soit, avec ce qu’il faut de gras et de sang. Je n’en dirai pas plus ici. On me croirait, non sans raison, de parti pris. Mon enfance, sans doute, et ses petites madeleines, faites, toutes, de la viande d’un boucher, qui était, et est, mon père.