Quand le 4 juillet 1994 les troupes du Front patriotique rwandais (FPR) s’emparent de Kigali, mettant fin ainsi au génocide contre les Tutsi du Rwanda, la terre des mille collines ressemble alors à un pays hors-monde, un pays au bord du vide. La désespérance est totale, absolue. Il y a d’abord ces corps suppliciés, maltraités, mutilés, dispersés, jetés partout et nulle-part ; ces corps mordus par la haine ; et puis cette odeur de la mort remontant de la terre ; ces rondes menaçantes de chiens-charognards, arpentant les rues et les collines, allant de cadavre en cadavre …

Que faire ? Comment reconstruire l’humanité là où elle vient d’être niée ? Comment revivre quand on revient d’un cauchemar qui a décimé parents, enfants, frères, sœurs et amis ? Comment revivre comme avant, quand le voisin d’en face, le voisin d’à côté, est le bourreau de vos proches, celui-là même qui a porté la machette dans la chair de vos parents, de vos amis ? Comment revivre là, à l’endroit même de votre extermination ? Comment et où trouver la force, les ressources morales pour aller de nouveau vers l’avant ? Comment faire front, comment ré-affronter, après cent jours de vie sans vie, les exigences vitales ? Comment faire repousser la vie sur une terre empoisonnée par la mort ?

En ce 4 juillet 1994, la tâche semble tout simplement surhumaine, les défis énormes, indépassables : il faut à la fois, et tout de suite, assurer la sécurité des survivants, enterrer les morts, reconstruire l’Etat, juger les criminels, relancer l’économie, recoudre le lien social, reconstruire les familles, recueillir les orphelins, soigner les corps et les esprits, reformuler les principes qui régissent les relations entre les hommes, restaurer les normes communes… Tout est à faire, à refaire. Tout ! Le passé est à réparer, le présent à organiser, le futur à préparer. Comment faire ? Comment affronter ce fracas-là, cette réalité-là, cet impossible-là, afin de recommencer l’avenir? Que faire ? Livrer bataille ou laissez tomber, sombrer donc définitivement ; se relever, se remettre debout ou se laisser démolir dans son être ? « Monter, c’est ce que veut la vie, et, en montant se dépasser », disait Nietzsche.

Seize ans plus tard, qu’est devenu le Rwanda, ce Rwanda-là qui était promis au vide, condamné à priori par le destin ? L’histoire s’est-elle arrêtée ? Un autre commencement a-t-il été possible ? Que sont devenus les survivants du génocide, ces Tutsi qu’on voulait disloqués, détruits, écrasés, rayés de la vie à jamais. Que sont-ils devenus ? Malgré l’adversité, malgré les contingences lourdes d’une histoire absolument tragique, ils ont fait leur chemin ; ils sont là, plus que jamais là. La vie, l’impératif existentiel a fini par triompher de l’anéantissement! Il n’y a pas de désespoir définitif. Mais quelles leçons retenir de ce combat titanesque des Rwandais contre un destin aussi tragique ?

Première leçon : la question de la sécurité est vitale. Qui a survécu à un génocide sait que l’impensable est plausible, possible ; le survivant sait que l’homme est incurable, qu’il peut se révéler hostile, destructeur, violent, exterminateur, sans pitié, sans états d’âme. Le sentiment d’insécurité, intrinsèque à la condition humaine, est profondément inscrit dans le corps et la mémoire du rescapé. Sa vie est fissurée par ce ressenti produit d’un terrible vécu ; et, ce sentiment, ce discernement, l’appelle à la vigilance, à la transformation de son milieu pour le rendre plus sûr, plus rassurant.

Car il sait, le rescapé sait par expérience que s’il est affaibli, s’il est faible, il peut devenir, redevenir une proie humaine ; il sait que s’il baisse la garde, l’histoire pourrait repasser de nouveau par la même route. Il a vu la destructivité humaine ; la mort est passée à côté de lui; son être a été mis en danger d’éradication et, dans ce moment de malheur absolu, qu’a-t-il vu à l’horizon ? La solidarité ? La solidarité du monde? La solidarité, cet acte qui signe l’humanité de l’homme ? Non, la radicalité de la solitude. L’irréductibilité de son expérience lui dit désormais qu’en cas de malheur, en cas de nouvel malheur, personne, personne hors-lui-même ne viendra à son secours. Alors comment pourrait-il s’aviser d’être lâche avec sa propre sécurité ? Que lui dit en effet l’histoire, son histoire ? Que s’il n’était pas organisé en fraternité de combat, il aurait été, en 1994, exterminé jusqu’au dernier. Voilà l’horreur de la vérité de son vécu ; voilà la conscience de sa survie à l’extermination, la conscience de son être au monde : ce lourd sentiment d’avoir été délaissé, abandonné aux mains de la barbarie par cette fameuse communauté internationale. Alors s’il semble crispé, intransigeant sur sa sécurité, c’est qu’il a perdu cette naïve illusion d’un autre primordial sauveur, d’un autre primordial bouclier protecteur contre le malheur absolu.

Deuxième leçon : l’exigence de justice. Il est dit dans toutes les civilisations : « tu ne tueras point » ; il est dit : tout humain qui portera atteinte à la vie d’autrui, sera poursuivi, jugé, puni. La justice est un enjeu de civilisation : ne pas dire le droit, ne pas rendre justice c’est laisser deux fois les morts sans sépulture. Mais comment rendre justice après un génocide ? Comment rendre justice quand la barbarie a été le paradigme du quotidien, la règle ? Comment rendre justice quand le crime a été une œuvre presque communautaire, impliquant des centaines de milliers voire des millions de Rwandais ? Comment juger à la fois les planificateurs, les organisateurs, les incitateurs, les superviseurs, les encadreurs , les cerveaux, ceux qui déléguaient les missions d’extermination, et, les exécutants du génocide – ces hordes de miliciens, de jeunes, de paysans qui partaient chaque matin armés de machettes consciencieusement aiguisés « travailler » comme ils disaient, c’est-à-dire tuer, tuer en chantant, tous solidaires dans le crime, tous coupables ensemble, et chacun coupable en particulier. Comment rendre justice ? Comment faire devant une tâche aussi écrasante?

Le 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité affirme solennellement vouloir apporter une réponse à ce défi en instituant, par une résolution, le Tribunal pénal international sur le Rwanda (TPIR), chargé de juger les présumés génocidaires. La création du TPIR suscite de nombreux espoirs ; on parle d’un nouveau Nuremberg. Mais très vite l’enthousiasme se dissipe et laisse place au scepticisme. C’est que le TPIR s’embourbe à ses débuts dans des procédures interminables, dans une bureaucratie confinant à l’absurde ; ses hésitations, son charabia irritent, énervent. Les critiques fusent : «C’est quoi ce machin… C’est quoi ce machin qui livre des repas à la carte, sur mesure à ces monstres accusés de génocide ? Du lait écrémé pour celui-là, du lait entier pour l’autre ; du poisson frais pour un tel, du poisson séché pour tel autre ? Et pourquoi ce siège à Arusha ? Pourquoi cette justice rendue loin du Rwanda, loin des victimes ?»

Au fil des mois le TPIR se ressaisit ; des mandats d’arrêt sont émis, les cerveaux du génocide, planqués pour la plupart dans quelques capitales européennes et africaines, sont arrêtés et traduits en justice. Leur défense défie la raison, la réalité : associés dans la conception du génocide, revêtus du crime absolu, ils nient quand même tout en bloc. Avec cynisme, froideur, insolence et indifférence, tout sens éthique anesthésié, le discours sonore, gonflé parfois spasmique, toujours inaccessible à une quelconque humanité, la conscience du Mal commis lointaine, absente, la haine toujours dans la bave. Qui a donné les ordres ? Où ? Quand ? Comment ? Ils ne savent pas ; ils ne savaient pas ; ils ne se souviennent plus. Rien ne s’est passé. Ils nient systématiquement jusqu’à ce qu’en septembre 1998, Jean Kambanda, l’ancien premier ministre du gouvernement génocidaire, décide de parler. Il veut laver son cœur dit-il. Il donne des noms, des dates, des lieux. Il plaide coupable : oui, dit-il, il y a eu des attaques à grande échelle, des attaques systématiques contre la population Tutsie ; oui, l’objectif était d’exterminer les Tutsis; oui, j’ai servi le crime absolu. Dans le sillage de Kambanda, d’autres langues vont se délier. Les faits seront soigneusement consignés, jugés, documentés pour l’histoire. Personne ne pourra jamais dire qu’il ne s’est rien passé au Rwanda. Les archives du TPIR constituent l’un des meilleurs vaccins contre le négationnisme.

Troisième leçon: Justice et réconciliation : Faire face à son bourreau. Il y eut les cerveaux du génocide, les concepteurs, les forces obscures, les penseurs de la démolition de l’homme, les commandeurs ; il y eut aussi les bras ; ceux qui ont porté les machettes. Il fut ce bras-là, le bras de la barbarie ; il fut la barbarie. Il tuait pour éradiquer. Il est celui qui a massacré les vôtres, celui qui a broyé votre vie. A-t-il changé ? Aucune illusion, vous n’avez aucune illusion. Aucune. Il a toujours les idées embrouillées et tordues. Malgré son sourire parfois poli, il porte le même diable en lui. Et il est là ; il est votre voisin ; il faut vivre avec lui. Vous le croisez chaque jour et vous ne savez pas s’il faut hurler ou passer votre chemin. Et puis vient un jour où il faut l’affronter, le temps de gacaca. L’ambition de gacaca ? Favoriser, par une justice alternative, la reconstitution des faits, faire émerger la vérité, établir la liste des victimes, désigner les auteurs des crimes commis, prononcer leur culpabilité, dresser l’inventaire des dommages subis, exiger des réparations. Rendre justice tout simplement, instaurer une refondation identitaire, permettre au temps politique de se manifester, rendre possible la reconstruction du lien social.

L’exercice ne va pas sans difficultés : il est même parfois pénible pour le rescapé, pour les rescapés. Comment faire face à ce bourreau aux yeux encore glacials qui n’éprouve toujours ni regret, ni remord, qui n’est torturé par aucun sentiment de culpabilité ; comment faire face à ce bourreau au cœur de pierre? Rage, colère, sanglots étouffés. Il ne devrait plus y avoir de Tutsi vivant sur cette terre et pourtant vous êtes là. Alors vous vous levez, le rescapé se lève, les rescapés se lèvent, les témoins oculaires se lèvent, prennent la parole, parlent, accusent, nomment par leurs noms les bourreaux, on les connait : ils tuaient à visage découvert ; et voilà le bourreau, les bourreaux, l’échine baissée, les bourreaux les yeux rouges fuyant, incapables d’assumer leurs actes ; et voilà les bourreaux qui bafouillent des réponses évasives ; les bourreaux qui cherchent à tromper l’histoire, les bourreaux qui finissent par se perdre dans leurs mensonges : « Mes mains ne sont pas souillées ; je n’ai jamais tué ; je le jure solennellement, je n’ai tué personne de votre famille… » ; et voilà, les bourreaux qui cherchent à diluer leurs responsabilités individuelles dans la fatalité de l’histoire : «C’était le temps du diable, les démons étaient dehors, j’étais aux ordres, ce n’est pas de ma faute, c’était ainsi : tuer était la règle» ; et puis, les bourreaux qui finissent parfois par avouer du bout des lèvres ou alors l’aveu cru « on était des bons voisins, il était gentil avec moi, je l’ai fais mais ce n’est vraiment pas moi, je l’ai frappé sur la crâne … ».

Personne n’est dupe de personne : les faits incriminés seront jugés, plus d’un million deux cent mille cas seront traités par les juridictions gacaca, les dédommagements établis, le rachat fixé, le pardon demandé et parfois accordé avec désenchantement. Faute avouée, faute pardonnée ? Echange aveux, réparations contre pardon ? Mais est-il vraiment possible de pardonner l’impardonnable, l’imprescriptible ? Et la réconciliation nationale ? « Ce n’est pas à moi qu’il faut la demander », répond le rescapé, « c’est au bourreau, qu’il faut poser la question ; je ne peux pas me mettre à sa place. Le fond de son cœur a-t-il vraiment changé ? A-t-il changé de vision du monde?»

Quatrième leçon : humaniser l’espace public : Démocratie et société post-génocide : L’Etat génocidaire venait à peine d’être défait, le sang des victimes n’avait pas encore séché que déjà certaines voix extérieures tonnaient contre les nouvelles autorités de Kigali : « Ce qui est fait est fait ; il faut passer maintenant, illico, aux urnes. L’essence de la démocratie est dans le gouvernement de la majorité : c’est de la loi du nombre que dépend la réalité de la démocratie.» L’expérience du génocide venait pourtant d’apporter la preuve du contraire: quand la haine de la minorité est la valeur du jour, la loi du nombre, la loi de la majorité peut se révéler violement anti-démocratique, dangereuse, purificatrice. Elle peut être résolument totalitaire, conduire au Mal absolu si elle triomphe de tout, sans être assujetti à rien. Pourquoi dès lors cette insistance, cette volonté à l’époque, de ces quelques autoproclamés « spécialistes du Rwanda » de pousser les Rwandais vers un processus électoral précipité qui n’aurait abouti, à ce moment-là, qu’à de nouvelles mobilisations de la ressemblance, à un comptage ethnique et, donc, à une nouvelle catastrophe politique, au désastre ?

Le devenir passé, la réalité du passé l’enseigne : on ne peut pas passer, du jour au lendemain, de la réalité du génocide à l’idéal démocratique sans aucune transition. Dans une société fragmentée, fracturée, empoisonnée par la bipolarisation ethnique, vouloir forcer l’histoire à accoucher avant terme d’une démocratie abstraite, d’un régime politique compétitif sans aucune régulation, c’est courir le risque de raviver la violence. Il faut du temps, le temps de libérer les capacités politiques des reflexes conditionnés ; le temps d’arracher le concept de démocratie à l’ethnicité ; le temps de la construction d’un projet susceptible de redonner du sens au vivre-ensemble dans l’égalité et le respect de l’altérité de chacun.

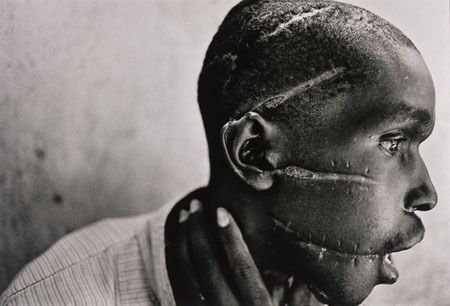

Cinquième leçon : soigner les blessures du vide. Un certain nombre de rescapés vous le diront : la nuit, c’est toujours la même histoire, le même cauchemar qui revient, les mêmes images, les mêmes scènes, la même terreur faite d’ombres, de poursuite, d’attaques, la même sidération absolue, la même incapacité de bouger ; et ce corps qui devient transi, et ce corps qui se pétrifie. Toujours la même histoire : la confrontation, l’obscurité venue, avec le réel de la mort, avec le néant. Cris, gémissements, sueurs, nausées, palpitations, contracture généralisée, réveil en sursaut, réveil en pleine nuit. Cauchemars répétitifs, reviviscence du vécu tragique dans la réalité de la nuit, comme si le génocide ne voulait pas passer, comme si le passé se reproduisait sans cesse. Cauchemars récurrents, symptômes en réalité d’une souffrance d’être, d’une douleur d’exister, d’un traumatisme profond.

Et voilà le rescapé traumatisé, ravagé, la blessure irréversible, en état d’alerte permanent, le voilà constamment tendu, en alerte, naviguant entre la vie et la mort ; le voilà troublé dans ses relations avec les autres, irritable parfois, souffrant physiquement, saisi par de terribles maux de tête, sujets à de terribles coups dans la tête, dans les tempes. La douleur lancinante, oppressante, , la déchirure traumatique est quotidienne et ses symptômes connus: perte de confiance en soi, mésestime de soi, méfiance vis-à-vis des autres, doute sur l’existence d’une part de bonté chez l’humain, isolement, mutisme. Oui mutisme car que peut la parole ? Que peut la parole face à cette souffrance indicible ? La parole peut-elle rendre compte de ce qui hante l’esprit du survivant? La parole peut-elle exprimer le tragique, l’effroi de son vécu. Et qui va l’écouter ? Qui est là pour l’écouter ? Qui est prêt pour l’écouter ?

Pour le traumatisé, le rescapé traumatisé, le génocide n’est pas encore passé ; il fait régulièrement intrusion dans sa vie ; il entre périodiquement par effraction dans son quotidien. Comment surmonter un tel trauma ? Comment aider le traumatisé à faire un travail de mise en sens de son vécu ? Des espaces d’écoute, des lieux de reconnaissance en humanité, des mécanismes de traitement pour aider les victimes traumatisées à dire et soulager leurs souffrances, ont été mis en place dès le lendemain du génocide mais la question reste néanmoins ouverte. Il ne suffit pas de parler pour que cesse le chagrin, la détresse, la douleur ; la mise en mots de la souffrance ne tue pas automatiquement la souffrance. Dès lors quelles autres forces de santé salutogènes opposer à la violence du trauma du rescapé? Comment aider le rescapé traumatisé à sortir des limbes ; à se dégager définitivement de cet espace, de ce séjour entre deux, de ce lieu intermédiaire en bordure de la vie mais qui n’est pas encore la mort ?

Sixième leçon : La force des femmes. Existe-t-il des mots pour qualifier l’horreur vécue par certaines femmes rwandaises durant les effroyables cent jours du génocide ? Existe-t-il des mots pour nommer cette profanation de leur âme et de leur intimité ; cette meurtrissure de leur intégrité corporelle, cette meurtrissure empreinte de la haine ; cet affrontement avec le réel de la mort ?

L’histoire de certaines femmes rescapées est celle d’une douleur extrême infligée, une de ces douleurs dont on ne revient jamais indemne; et si on ne les voit pas pleurer c’est que leurs larmes sont invisibles, elles coulent à l’intérieur. Mais quel courage ! Quelle force ! Le désir de revivre défiant le destin, le souci des autres en bandoulière, elles se sont relevées, décidées à se réapproprier leur destin, déterminées à faire renaître ce qui reste de la vie, à faire revivre la vie : « L’œuvre de l’histoire n’est point terminée ; non, nous ne resterons pas, le Rwanda ne restera pas prisonnier de l’écrasement de l’histoire ; Nous avons notre mot à dire ! La vérité est notre dessein ; la vaillance notre disposition !»

Les femmes du Rwanda sont aujourd’hui la gloire du pays des mille collines, la manifestation de sa force vitale, de sa capacité de métamorphose. Malgré leurs blessures indélébiles, elles sont présentes sur tous les fronts, y compris sur celui de la scène politique, là où se prennent les décisions. Quel est le parlement national qui compte dans le monde la plus forte représentation féminine ? Le parlement rwandais. Avec 56,3% de femmes élues à l’Assemblée nationale, le Rwanda est le seul pays au monde à avoir atteint et dépassé les objectifs de parité homme/femmes. Le pays des milles collines est suivi, bien loin derrière, par la Suède, dont le parlement est composé à 45% de femmes. Ce fort pourcentage de la participation des femmes rwandaises à la vie politique est le résultat d’un certain nombre de mécanismes mis en place pour favoriser la participation politique féminine, dont un système de quota garanti par la Constitution (30% des postes de décisions dans tous les organes de prise de décision).

Septième leçon : Le combat contre la pauvreté ou l’éthique de l’acte. En l’espace de quelques années l’économie rwandaise a connu une profonde mutation. Ce surgissement prometteur de l’économie rwandaise est-il le fruit du hasard ou le reflet d’une dynamique soutenue par une intention, une volonté, une vision ? De quoi est donc fait ce miracle?

Le Rwanda est selon le classement classique des organisations internationales un pays pauvre. Mais qu’est-ce que la pauvreté ? Un manque ? Une faiblesse de revenu ? Une incomplétude ? Une privation durable, chronique de ressources et de choix ? L’autre nom de la nécessité ? La faim du corps ? Une forme d’exclusion ? Une volonté de l’ordre du monde ? Une fatalité irrémédiable ? Un problème dû à la gouvernance des hommes ? Et si la pauvreté n’est point un malencontreux destin à redouter, comment lutter contre ses ravages ?

Il faut, nous disent les Rwandais, commencer d’abord par faire la part des choses entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous ? Ce qui dépend des Rwandais ? Ce qui dépend de leur libre volonté ? Respecter les lois fondamentales de l’économie, lutter contre la corruption, cet ennemi intime, affirmer une éthique de l’acte, sortir des logiques binaires, associer le secteur privé à l’Etat, à un Etat appelé à être à la fois régulateur, catalyseur, prospecteur, compétent. Voilà le secret et le paradoxe du modèle économique rwandais ; un modèle non doctrinaire, pragmatique fondé sur un pacte, une vision stratégique (« vision 2020 »), intégrée, globale, somme d’un consensus social discuté, partagé. Le but ultime de cette vision ? Lier et relier les différents acteurs économiques, favoriser l’émergence d’une attitude citoyenne de refus de la pauvreté comme fatum, comme destin structurel; aider les Rwandais à porter un nouveau regard sur leurs pauvretés et richesses, les amener à saisir leur puissance et pouvoir en tant que sujets créateurs, sujets co-créateurs de leur mieux-être ; les pousser par une action réfléchie à sortir de l’aboulie, ce sentiment d’impuissance, cette diminution de la volonté, cette incapacité à passer à l’action, à passer des idéaux de lutte contre la pauvreté aux actes, à poser des actes fondateurs, si caractéristique malheureusement, hélas souvent, de certains pays pauvres. La question essentielle étant ici non pas seulement qu’est-ce qui me manque? mais aussi que serai-je, que pourrais-je devenir, que serai mon être, concrètement, si je pose des actes fondateurs?

La leçon majeure. Dans un élan de surpassement, de dépassement d’eux-mêmes, les Rwandais ont refusé de se soumettre au malheur comme on se soumet au destin ; ils ont su transmuer leur douleur en force de vie et redonner sens à leur existence, un sens positif. Voilà la leçon majeure.

Merci Monsieur Gakunzi pour ce texte émouvant et si juste!