Sollers me manque. On allait automatiquement mieux de son vivant. Il était zarathoustrien, le rire poussait sur lui comme une fleur. Ligne de partage des hommes : d’un côté ceux qui savent lire, de l’autre l’espace physique des barbares.

Sollers, soleil : il n’était pas isotherme ; ennemi des choses immobiles et des étoiles éteintes, il irradiait plutôt. Sollers était le contraire d’un mort. Sa bibliothèque ne lui était pas confinement, encore moins nostalgie : il vivait en intelligence permanente avec les textes, balayant l’actualité d’un geste amusé de porte-cigarettes pour transformer Dante, Joyce, Homère, Rimbaud en antidépresseurs musicaux. Il était parvenu, mieux que d’autres, à arracher son écriture au temps, et son super-ego, musclé par la perfection du lecteur, lui permettait avant tout le monde, et plus précisément, de dépister les ouragans, de s’amuser des révolutions, de se méfier de l’Histoire. Il préférait dire « baiser » que « faire l’amour », puisque le sexe, dans son ésotérique puissance, était resté pour lui – malgré les apparences – le grand tabou des sociétés humaines.

C’était un homme qui pensait, et la moindre de ses saillies, même frivole, était d’une abyssale profondeur. Sollers ne savait ne pas être profond. Il était radical en tout, mais cela ne se voyait pas – sa joie bonhomme, ses atours arrondis, son allure smooth de raminagrobis pas dupe, la panoplie des bagues et des componctions masquait l’ange exterminateur fasciné par la forme olympique du Diable, son grand sujet. Sollers : l’indevinable bestialité, l’écriture violente, la hauteur infranchissable de la parole. Oui, cette altitude permanente, qui avait largué le reste des écrivains. Une pensée caracolante, mais sûre d’elle ; une messe noire perpétuelle ; un fabricant d’épines. Sollers est dangereux, nocif, manipulateur : il n’était pas un touriste de la subversion. Subversif, il l’était.

Son œuvre, qui n’est qu’une seule et même belle coulée de lave, ne dit rien d’autre, sous couvert de soleil et de mer étale, d’oiseaux qui s’envolent et de ciel bleu, que l’imminence de la malédiction. Sollers n’a jamais décrit que des univers dévastés : seulement, il faudrait le lire aussi bien, pour comprendre ça, que lui savait lire les autres. C’est un génie du chaos : dans Paradis, mais aussi dans Nombres et dans H, jusqu’à dans ses encyclopédies du goût, il met face à face le monde originel, celui né des mots, et la sauvagerie du maintenant, qu’il ausculte généralement du haut d’une tour, avec vue sur l’Hudson. Femmes est le bréviaire de la fin du monde : paru il y a quarante ans, ce brûlot dicté par le Malin, tourne en orbite autour de notre époque, dont il annonce, dont il prévoit, dont il prédit, dont il préfigure la haute tension. New York était le mirador, Paris le QG.

Il faisait la guerre, c’était sa maladie, dans l’obscure complicité de ses maîtres, dont il avait fait ses conseillers secrets – je parle de Casanova, je parle de Lautréamont, je parle de Bataille. Sollers sait penser comme personne la prolifération. Prolifération des hommes, et par conséquent des imbéciles, prolifération des virus, des armes, des écrans, des images, des récréations, des commentaires, des horreurs, des découvertes, des expérimentations, le tout dans l’indifférence à l’égard de l’art, qui doucement se prostitue, lui aussi contaminé par les vices et les tares du présent. Écrivain n’est pas une profession : cela se mérite, et la littérature, déjà menacée par l’ironie, le mépris, le détournement, a commencé sa mue – son pouvoir de frappe, sa puissance de feu est incessamment annulée par les impostures et les faux livres, la disparition de la parole au profit du discours, le souci de la production au détriment de la perfection. Le livre est devenu l’objet d’un système : il a cessé d’être une arme blanche. La littérature ne coupe plus, elle n’est plus contondante : on publie dans l’orgie éditoriale, et le tout-venant, barbotant d’inculture, réclame des prix littéraires et des honneurs de niches.

Oh mais oui mais pour Sollers la littérature ce n’était pas ça. C’était une manière formidable de rester debout. C’était une façon incomparable, accompagnée de chants grégoriens, de participer activement au grand western du monde. Tiens, voilà : Sollers fut avant tout un cowboy. C’est le mot que je cherchais depuis des années. Un cowboy sachant prier, un Gary Cooper de la mystique, un Randolph Scott du Purgatoire – l’homme à la gâchette sûre et certaine, à la balle précise (infiniment), capable d’attendre le Christ chez lui, des heures durant, sous prétexte qu’il écoute Jean-Sébastien Bach.

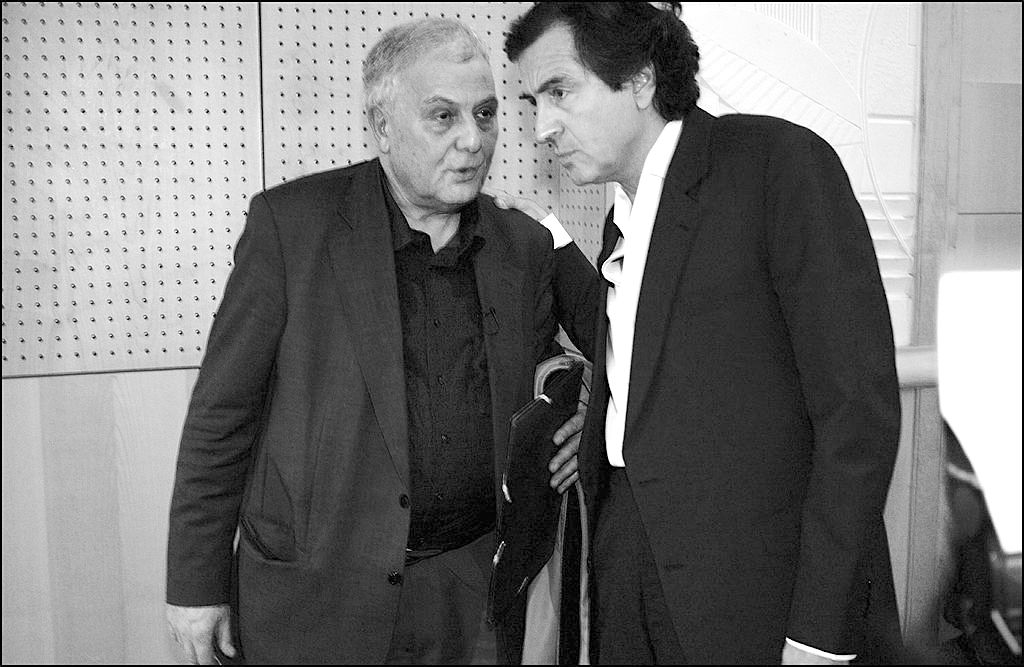

N’importe quel Sollers, à vrai dire, me convenait et me convient : le Sollers à l’intelligence spéculative, rigolant dans son bureau parmi ses œuvres complètes illustrées par Picasso ; le Sollers liquéfié à l’idée que je puisse aimer Gide ; le Sollers idéal qu’on imaginait lire Heidegger dans un nuage de fumée ; le Sollers camarade et siamois, complice de ses vieux fantômes, dont Hallier, son double noir (très peu chargé de TNT, lui, malgré les apparences) ; le Sollers immémorial, fou des Évangiles et fin connaisseur de Bossuet ; le Sollers musée d’art contemporain, fracasseur de formes, qui passa à travers la table en verre de l’avant-garde sans se couper ; le Sollers qu’est-ce-que-je- fais-là, étrange compagnon de conférences pointues, toujours prêt à dégainer son colt pour trouver la faille, ou bien l’issue, ou bien la référence, ou bien la citation, ou bien le chemin ; le Sollers obsédé sexuel, sans contrôle, celui des fixations pornographiques, c’est-à-dire le Sollers en zombie priape, tellement comique, qui dit la mondialisation de la chair – Sollers, surtout, en ennemi du préservatif sous toutes ses formes : biologique, intellectuel, moral, social, tout ce que vous voudrez ; le Sollers béhachélien, admirateur de La Barbarie à visage humain et de L’Idéologie française.

Le plus grand écrivain français vivant est toujours le plus grand écrivain français, il est toujours vivant, mais il est mort – mort au sens de « décédé ». Dans le futur, on le lira de moins en moins, comme il en va de tous les classiques, que nous faisons simplement semblant de relire et de connaître. Nous côtoierons cette œuvre, nous la frôlerons. On ne lira vraisemblablement pas davantage qu’on ne la lisait hier, du temps qu’il était là. Il avait l’habitude : son élitisme était aussi parfait qu’était généreux son égoïsme. Il restera quelques lycéens étranges, comme toujours, qui viendront taper à cette porte pour se fournir en immoralité souriante, en sagacité perverse, en encyclopédisme jouisseur, en raffinement crépusculaire. Souvenons-nous de ceci : Sollers va bien, il se succède à lui-même chaque jour, en paradis – dans de belles explosions de poussières, et son rire reste aussi authentique qu’en bas. Lui seul désormais sait s’il est immortel. Il n’empêche que Sollers, oui, me manque.