La réévaluation, d’abord, du grand roman centre-européen. Ce roman, je le soupçonnais. Parfois, je le connaissais. Mais ma génération — celle du culte voué à Proust, Joyce, Céline ou les grands américains — avait étrangement fait l’impasse sur ce qu’il avait à nous apprendre. À lui, donc, le mérite de nous avoir fait relire Musil. À lui, celui d’avoir introduit un Broch dans la sainte famille des fondateurs du roman moderne. À lui encore, pour ce qui me concerne, le mérite de m’avoir révélé cette éblouissante Mort de Virgile sous l’autorité de laquelle j’ai, à dessein, placé mon Baudelaire. Le roman centre-européen ? La part longtemps maudite de notre héritage littéraire. Sa région la plus obscure, la plus mystérieusement ignorée. Pour l’avoir simplement dit, pour lui avoir rendu son importance et sa place, pour ce seul geste critique en même temps que pleinement littéraire, je compterais déjà Kundera au nombre des contemporains capitaux.

À lui aussi, et du même coup, un « art » dont c’est peu dire que je me sens proche puisqu’il a très concrètement pesé dans mon propre travail littéraire. Il y avait — il y a — des romans qui se contentaient de raconter de belles histoires. Il y avait — il y a — des romans plus formalistes qui voyaient dans la langue même tout leur objet et leur souci. Quel soulagement alors et — quel émerveillement — d’entendre rétorquer que les romanciers sont aussi des gens qui ont quelque chose à nous apprendre sur le monde et sur les hommes ! Fonction de connaissance du roman. Vocation métaphysique. Idée qu’un roman qui ne découvrirait pas une portion jusqu’alors inconnue de l’existence serait raté ou immoral. Je n’avais bien évidemment pas lu Kundera quand j’écrivais, voici douze ans, que les artistes véritables en savent toujours plus long que les théoriciens et les savants. Mais je l’avais fait en revanche lorsque, plus tard, à l’heure de mettre ce pressentiment à l’épreuve d’un premier roman, j’ai pris cette position peu confortable pour le philosophe que je restais : passer au roman, oui, pour tenter de prendre à revers les questions (le fascisme, le communisme, la révolution, le pouvoir…) qui me hantaient et dont mes textes précédents n’étaient pas venus à bout.

Je lui dois — nous lui devons — encore une forme assez inédite d’entrelacement, dans un roman, du récit et du discours. On avait des romans à thèse. On avait des romans dits « engagés » où un ou plusieurs personnages se faisaient les porte-voix des convictions de l’auteur. Kundera, lui, répondait qu’une conviction n’est romanesque, qu’elle n’échappe à la lourdeur ou, pire, à la vulgarité des concepts mis en images que si elle est aussitôt relativisée, cassée, mise en suspens. Idée simple : le roman est le règne du relatif, de l’incertain, de l’ambigu. Impératif catégorique : que nulle pensée n’entre dans le livre sans y être présentée comme douteuse, équivoque, hypothétique. Que l’auteur de L’Immortalité soit fidèle ou non, lui-même, à cet impératif n’est en l’occurrence pas la question. Et l’on pourrait du reste pointer, dans ce nouveau livre, quelques exemples de « thèses » (l’amour de la nature… l’apologie des chemins… le procès de la technique, de la modernité… le malaise devant un monde où « à cause des voitures, l’ancienne beauté des villes est devenue invisible »…) où l’on ne sait plus trop qui parle — d’Agnès, de Paul, du professeur Avenarius ou de l’auteur lui-même qui, au mépris de sa propre doctrine, affirmerait ainsi une sorte de vision du monde. Reste que le programme est là. Il est, dans le corps même du livre, réaffirmé à maintes reprises. Et je tiens, moi, à dire que lorsque, dans mes propres livres, je fais varier mes points de vue, lorsque je fais en sorte que mes narrations se contrarient et que n’apparaisse nulle part un personnage dont on puisse imaginer qu’il porte mon drapeau, je le dois à ce Kundera-ci au moins autant qu’à Faulkner ou au Dos Passos de La Grosse Galette et de Manhattan Transfer.

De même, encore, pour ce souci de composition qu’il emprunte, explicitement cette fois, à Broch et Musil, et qu’il faut lui savoir gré de rappeler sans répit dans un paysage français qui y est souvent bien étranger. Tant de romans décousus ! Tant de récits qui, sous prétexte de « liberté », se résignent en fait à l’arbitraire, à la seule logique du caprice ! Liberté pour liberté, j’aime infiniment mieux, dans L’Immortalité toujours, le procès de « ces romans qui ressemblent à une rue étroite, le long de laquelle on pourchasse les personnages à coups de fouet » et dont la prétendue « tension dramatique » transforme tout, « même les plus belles pages, même les scènes et les observations les plus surprenantes, en une simple étape menant au dénouement final ». Et si j’aime mieux cela, si j’aime cette liberté d’allure, ce ton qui s’attarde et se déguste, c’est qu’ils n’excluent pas mais, au contraire, impliquent tout un système d’échos, d’autocitations et de signes qui donnent à l’ensemble son unité. Ces « gestes », par exemple, si drôles, si cocasses (« le geste du désir d’immortalité »… le geste de « casser les lunettes »…) qui sont comme un stock, toujours le même, où des générations d’hommes et de femmes viendraient puiser tour à tour — et qui confèrent à Laura et à Bettina von Arnim, à Goethe ou Beethoven et à leurs lointains descendants leur troublante et musicale parenté.

Je pourrais évoquer encore la cruauté de Kundera. Ses mises en scène sexuelles. Son regard. Je pourrais montrer pourquoi sa conception « expérimentale » du personnage est la meilleure façon de sortir de l’impasse où nous avait laissés le face à face du roman psychologique et du récit avant-gardiste. Je préfère terminer en rappelant ce que nous devons tous, et aujourd’hui plus que jamais, à sa réflexion déjà ancienne sur l’Europe et son futur. Avez-vous lu L’Occident kidnappé ? Il serait temps. Car tout y est. Le passé de l’Europe asservie. La nature de sa servitude. Le fait que c’est l’Europe en elle que les totalitarismes brimaient — et que c’est cette même Europe, cette « européité » essentielle et nostalgique qui, le jour venu, viendrait à se réveiller. Kundera ne fait pas de politique, mais de la littérature. Est-ce en dépit ou à cause de cela qu’il a non pas, certes, prédit, mais défini par avance la forme de l’événement ? Lui sont redevables à nouveau tous ceux qui, parmi nous, reconnaissent dans ce qui se passe à l’Est une révolte non seulement « en » Europe — mais par et pour cette Europe.

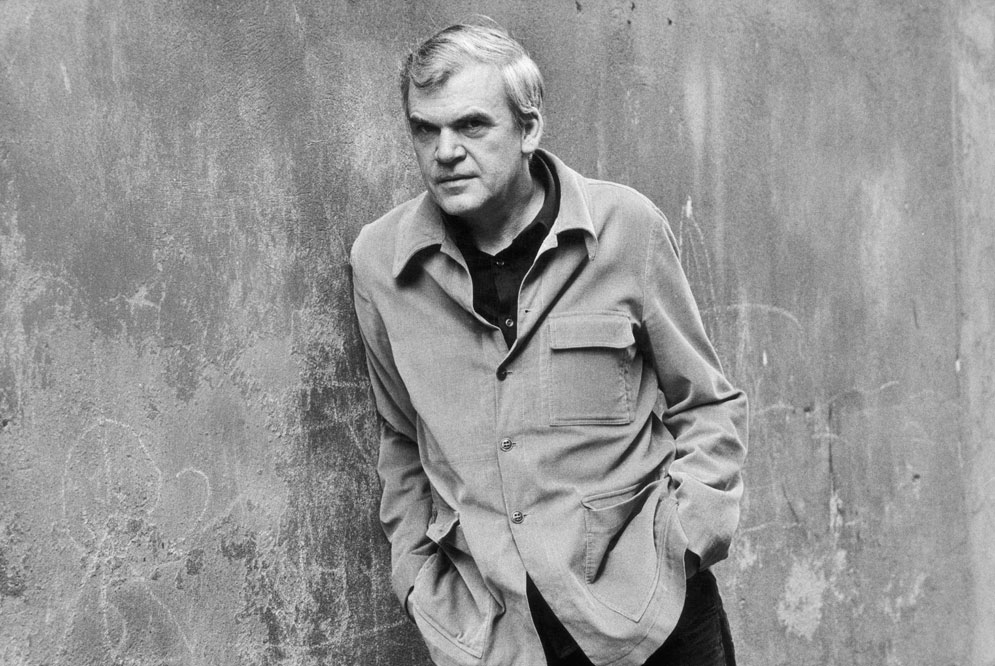

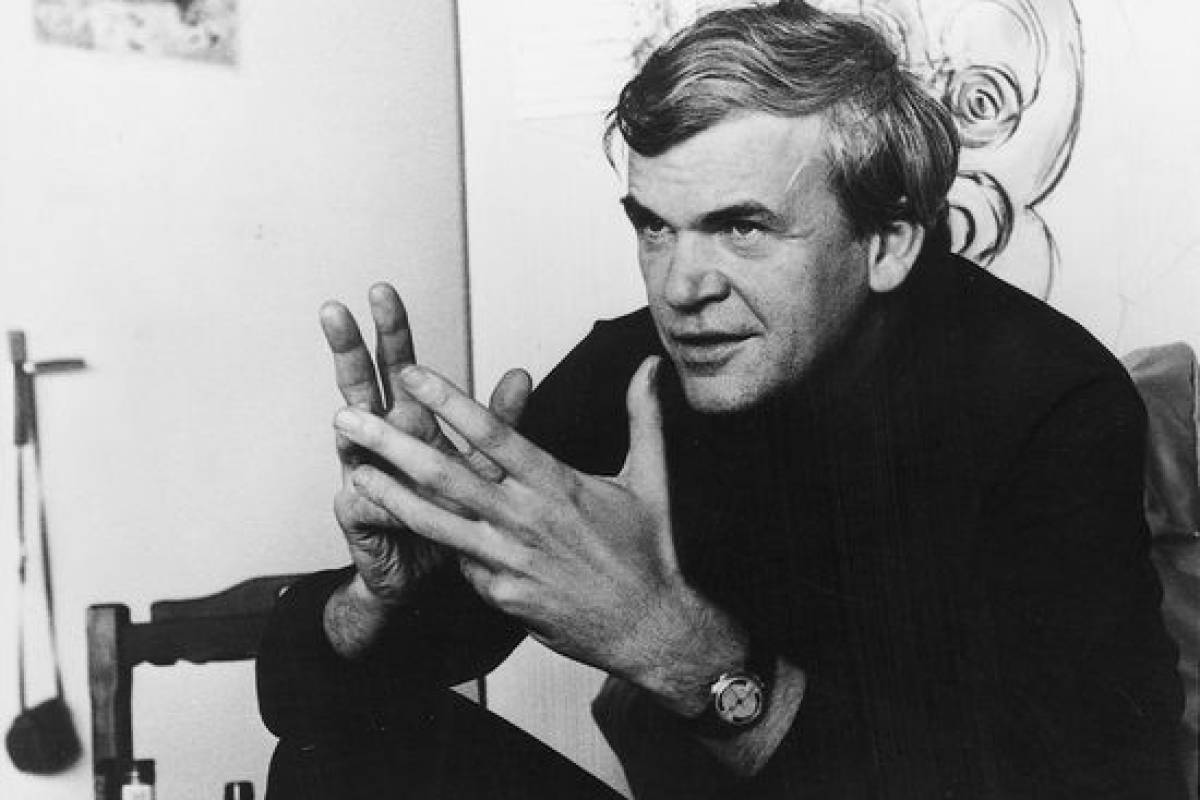

Je précise, à toutes fins utiles, que je ne connais pas Milan Kundera. Je l’ai croisé une fois, il y a huit ou dix ans, à Rome. Et le peu que je sais de lui, le peu que je devine de cette vision du monde dont je disais à l’instant qu’elle est « suspendue par ses romans », me semble bien éloigné de mon propre style et de mes choix. Autant dire que la dette dont je fais ici état, c’est moins à lui que je la dois qu’à ce double qui l’accompagne — pour écrire et signer ses livres.

Article paru dans Le Figaro, 15 janvier 1990.