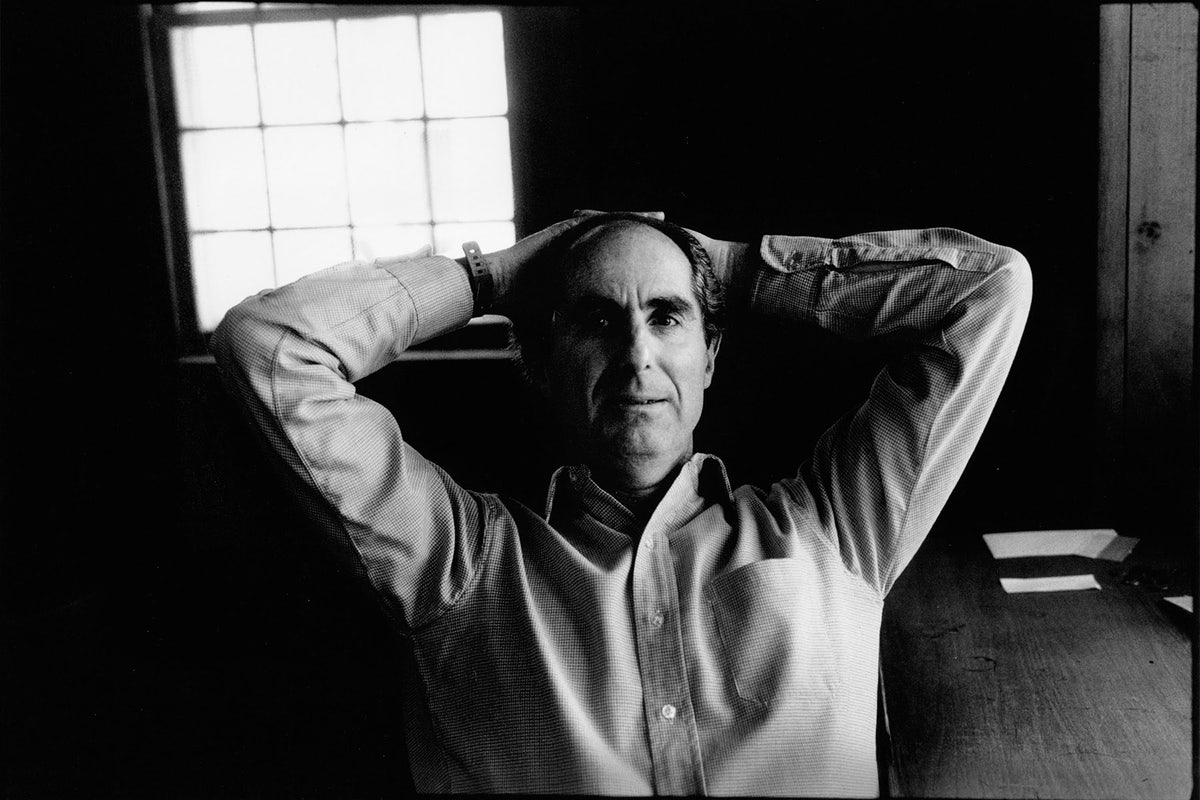

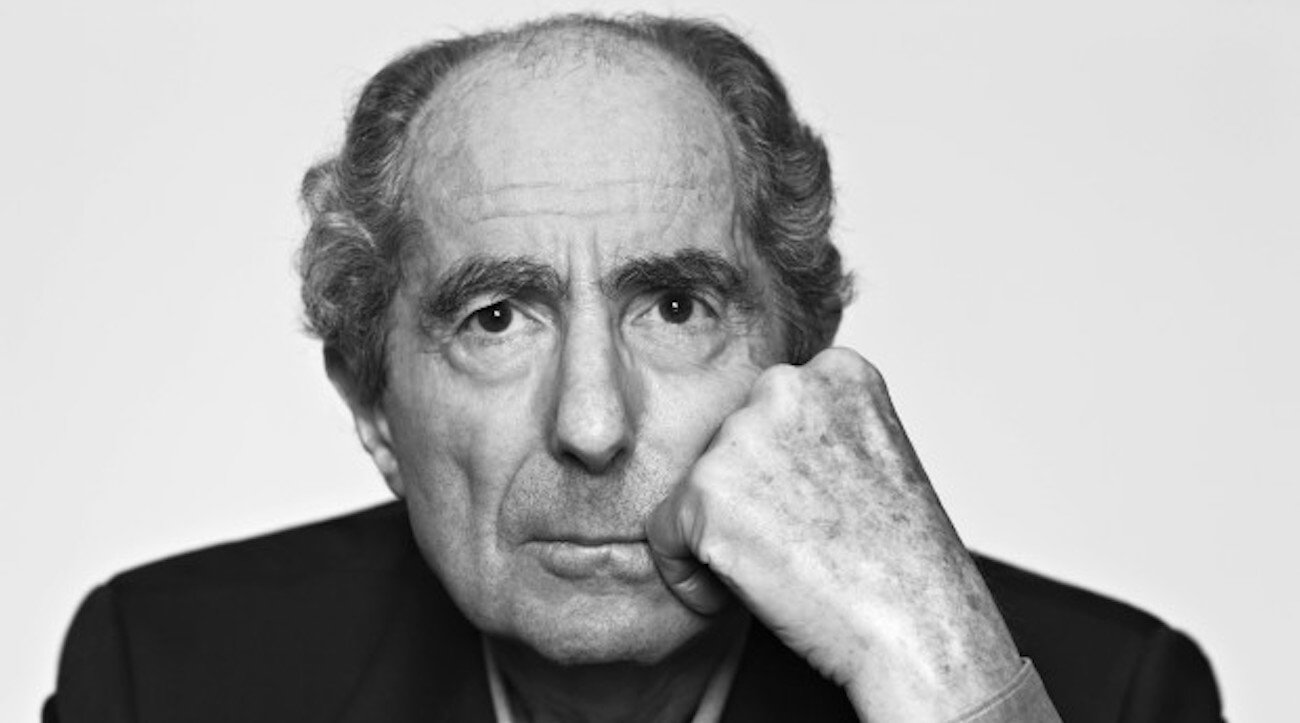

Clap de fin, Manhattan, mardi 22 mai. Philip Roth vient de nous quitter, à 85 ans. Un bel âge pour mourir. Passée l’émotion, une question demeure : Roth a-t-il planifié sa mort ? Au bas mot, il l’a pensée, ruminée, examinée pour mieux la déjouer. Tromper la mort, le dernier tour de passe-passe rothien. Chapeau l’artiste. La fiction, il l’avait abandonnée en 2012. Le sentiment, sans doute, qu’il avait tout dit. Or le sens même de l’écriture, Jack London nous le rappelait, c’est d’avoir à dire quelque chose. Pas si simple. La lutte avec l’écriture, cette vieille maîtresse si séduisante, s’achevait dans une interview au New York Times. Éclair de génie de Roth qui s’attelait alors à la relecture, précise, de son œuvre. «J’ai fait du mieux que j’ai pu avec ce que j’avais», confiait-il à Alan Yentob dans un entretien à la BBC, en 2014, citant le boxeur américain Joe Louis (1914-1981). Dans Exit le Fantôme, l’un des personnages a ce trait d’esprit : «une biographie, c’est une licence d’exploitation d’une vie.» Ce refus de la biographie, génial, est celui d’un homme qui deviendra le plus grand écrivain américain vivant. Oh, ce n’est pas une condamnation pédante de l’art biographique, c’est plutôt l’envie de régénérer la biographie, de se défier de la tradition tout en restant classique, de ne pas se laisser fossiliser dans les cercles littéraires new-yorkais.

1959 : Goodbye, Columbus. Six nouvelles décapantes, sorties d’une cervelle juive et américaine et un peu européenne. À cette époque, Philip Roth est le new kid in town des lettres américaines. Son premier livre, celui d’un drôle de jeune homme de 26 ans, porte en lui la totalité des thèmes de son œuvre à venir. Il concentre à lui seul, avec l’incertitude qui caractérise la plume des jeunes auteurs, la gamme rothienne. Newark, sa ville natale dans le New Jersey, est le point d’ancrage d’une formidable construction romanesque, ambitieuse et ardue. Saul Bellow, qui a importé la littérature d’Europe centrale dans les vieux salons littéraires de la Nouvelle-Angleterre, vient de trouver son héritier, Bernard Malamud, son digne compagnon. La densité de l’œuvre, déjà passée à la postérité, oblige sans doute à sélectionner certains textes. Sélection ingrate mais nécessaire. Dix ans plus tard, Roth récidive. Portnoy et son complexe (désormais retitré La Plainte de Portnoy), œuvre de tous les scandales, ancre l’écrivain dans le Panthéon des lettres américaines. Et puis tant pis si le Comité Nobel, ce temple des puritains, n’a pas décerné sa fameuse récompense à l’auteur du Théâtre de Sabbath. La consécration, Roth l’a obtenue auprès de ses lecteurs nombreux, divers. Voilà ce qui compte. Pastorale Américaine, ce grand roman américain, dans la lignée des écrivains WASP, comme Henry James, trouble les lecteurs du «premier Roth». Le Complot contre l’Amérique, dystopie au cœur d’une Amérique travaillée par des pulsions fascistes et antisémites, interroge aussi le lecteur qui s’attend à retrouver l’irrévérence du Défenseur de la Foi, publié dans le New Yorker. Roth n’effleure pas seulement ce qui constitue l’essence de «l’être américain», il s’efforce de saisir les paradoxes d’une société qui fuit la complexité. Simplicité émotionnelle américaine. La leçon, cependant, de cette vaste fresque romanesque classique, est politique. L’intelligence de Roth – et quelle intelligence ! – montre que le sentiment anti-démocratique précède l’antisémitisme, et inversement. Il en va ainsi des sociétés humaines qui, travaillées par la haine de l’Autre et la passion des hommes forts, fabriquent un ennemi imaginaire. Chaque société fonctionne au bouc-émissaire. Roth, lecteur de René Girard ? La littérature est la meilleure des philosophies. L’observateur acéré de l’Amérique, ce continent à la dérive, sondait les obsessions de ses contemporains : le sexe, la maladie, la mort. Il avait compris que l’Amérique, son matériau privilégié, avait fini par dépasser la fiction. Le spectre du fascisme, à la chevelure blonde, avait fini par rattraper les fictions les plus élaborées. Roth ira même jusqu’à dire, dans une interview récente, que Trump est pire que Lindbergh, le pro-nazi qu’il avait imaginé arriver au pouvoir.

Souligner aussi que l’écrivain ne se réduit pas à ses doubles. Il les transcende. L’œuvre de Roth est un terrain de jeu. Les voix se répondent, se toisent. Cela permet de tisser une infinité de possibilités à partir du roman vrai de la classe moyenne juive américaine. Loin de se contenter d’être le plus brillant des autobiographes, il cherche la vérité de l’expérience humaine à travers le détail, l’incarnation des vies ordinaires d’Alexander Portnoy, de Nathan Zuckerman, de David Kepesh ou de Bucky Cantor. Autant d’avatars qui hantent la littérature américaine, et la dépoussièrent.

Parlons Travail, un ouvrage qui mériterait être davantage lu, explore l’admiration de Roth pour la tradition littéraire européenne. Il s’en est nourri pour réinventer la langue anglaise, ou plutôt, selon Lazare Bitoun, l’un de ses traducteurs, pour inventer une nouvelle langue, le new-yorkais. Le yiddish, aussi, irrigue son écriture. Il lui donne la tendre force des mères juives, l’érudition des rabbins qui feignent d’ignorer la puissance du désir, la candeur d’une culture qui participe, aussi, de la grandeur de l’Amérique. Une chose encore, centrale, le sens d’être juif. La judéité comme passion de l’ironie, exercice d’un humour à la terrible intelligence. C’est aussi la difficulté de se sentir pleinement américain. Roth a mis cela en mots, brillamment. La difficulté identitaire court à vive allure dans son œuvre. L’implacable sentiment de ne pas appartenir à ce pays, de ne pas trouver sa place entre les reality shows et les bagnoles rutilantes qui saturent la 5th Avenue. C’est le cœur vibrant de La Tâche. On a ici un roman sur les illusions et les vérités profondes de la société américaine actuelle, où éclatent les effets pervers du mélange entre vertu, moralité et politique. Cette quête identitaire travaille ses personnages et tisse la trame de leurs existences chaotiques. Roth pose les questions de l’identité, centrales, les seules qui vaillent au fond, sans jamais y apporter une réponse claire. C’est peut-être ça la condition d’écrivain, questionner, interroger sans cesse, à la manière de Kafka, tout en admettant l’impossibilité d’avoir des certitudes. Milan Kundera écrivait déjà «le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitudes». Être du côté de la vie, plutôt que de la mort, embrasser le désir, plutôt que le réprimer. C’est l’histoire de la psychanalyse qu’on lit en filigrane. La sexualité débordante révèle les failles des hommes chez Roth. Elle nous montre la violence et la précarité et la banalité de notre condition d’homme. L’universel, enfin. C’est la marque d’un très grand écrivain. Dont le métier se confond avec celui de vivre. La réalité va redoutablement vite. La «vie juive» aussi. Roth a su les saisir, dans leurs dimensions cynique, ironique, érotique, pathologique, et surtout les dépasser. Sans doute Roth n’a pas planifié sa mort. Baliser sa vie, quelle idée étrange pour un écrivain qui naviguait à vue dans les décombres de l’existence. Il faut choisir : écrire ou vivre. Roth a choisi, et nous, on continue de rire.