Cet hiver, alors que les musées et les centres d’art étaient fermés suite aux mesures anti-Covid, les galeries ont compté parmi les derniers îlots de culture encore accessibles pendant la pandémie. Du fait de ces circonstances, elles ont accueilli un nouveau public, souvent plus jeune. Cependant, jugées « commerces non essentiels » lors du troisième confinement, elles ont alors dû elles aussi fermer leurs portes.

Aujourd’hui, une galerie sur trois risquerait de ne jamais rouvrir[1]. Sachant également que 90% des artistes dépendent directement de leur galerie pour vivre, la crise sanitaire menacerait ainsi l’intégralité du monde de la création contemporaine[2].

Qu’on fait les galeries ? Quels moyens ont-elles trouvés, quelles stratégies ont-elles déployées pour continuer à travailler ? Comment les confinements ont-ils influé sur la production des artistes ?

A l’approche de la réouverture des commerces annoncée pour le 19 mai, cinq galeristes parisiens et un artiste reviennent sur cette année de pandémie.

Tancrède Hertzog, critique d’art et cofondateur de la galerie T&L, a fait le pari d’un modèle de galerie alternatif, dont la grande qualité réside dans le questionnement du lieu d’exposition. Il nous démontre comment ce choix de galerie nomade lui a permis de traverser ces temps difficiles, et il se pose en défenseur de l’art et de la peinture des années 1960 dans une époque où les libertés sont entravées.

Anne-Claire Onillon : Tancrède Hertzog, vous avez fondé en 2015 la Galerie T&L avec Léopold Legros, et vous avez opté pour la formule d’une galerie « nomade » pour – je vous cite – « rompre avec la forme classique et monotone de l’exposition dans un lieu unique ». Pour vous, quel rôle joue le lieu d’exposition dans l’appréhension d’une œuvre ?

Tancrede Hertzog : Le lieu d’exposition est fondamental, au sens où la plupart des galeries possèdent un seul et même espace, dans lequel elles font entrer tous les artistes qu’elles exposent, qu’ils soient peintres, sculpteurs, céramistes… Avec ce modèle classique, ce sont les œuvres qui doivent s’adapter au lieu. Cela fonctionne, évidemment. Mais je pense qu’il est très intéressant de chercher à adapter le lieu à l’artiste, de penser le lieu par rapport à l’artiste. Ce modèle nous permet aussi d’organiser des expositions plus ambitieuses que ce que font la plupart des jeunes galeries, qui ont rarement la possibilité de monter des expositions importantes, sur toute la carrière d’un artiste par exemple, parce qu’elles sont limitées par l’espace dont elles disposent – surtout à Paris. Les jeunes galeries possèdent en général bien moins que 100 m2 ; et même dans 100 m2, on ne peut pas prétendre faire une exposition exhaustive sur un mouvement. Avec ma galerie je n’ai pas ce problème : je peux monter des expositions avec une ambition historique. C’était le cas avec « 69, année érotique », en novembre 2019, qui portait sur la peinture érotique dans les années 1960 en France, avec plus de quarante œuvres d’une quinzaine d’artistes. Si nous avons pu montrer autant d’œuvres, c’est que nous avons eu accès pendant un mois à une galerie de 300 m2 rue Beaubourg, face au Centre Pompidou. Ce lieu nous a permis non seulement de montrer de belles œuvres, mais surtout de dévoiler un véritable mouvement propre à la peinture française de l’époque. Or si nous n’étions pas nomades jamais, en tant que jeune galerie, nous n’aurions pu nous offrir un tel espace à l’année.

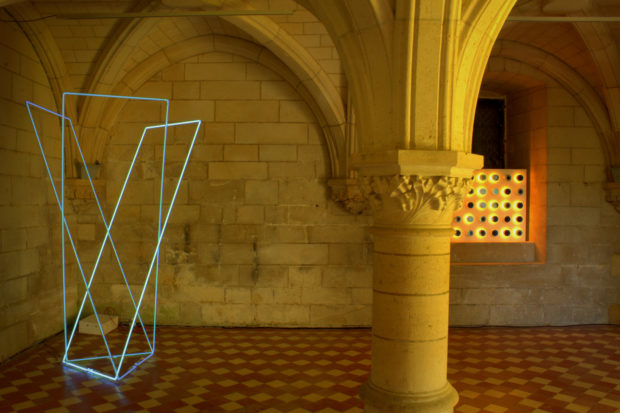

Une autre particularité de ce mode itinérant, c’est qu’on peut facilement se transporter hors les murs – puisqu’on n’a pas de murs. Notamment des lieux atypiques, des lieux patrimoniaux en particulier. Ce que l’on a fait déjà par trois fois au Donjon de Vez, un magnifique château du XIVe siècle aux portes de Paris : nous y créons une confrontation du contemporain avec l’ancien. En 2018, nous y avons exposé des œuvres d’art cinétique des années 1950 et 1960, d’un style radicalement opposé à l’atmosphère d’un château médiéval, avec des pièces de Cruz-Diez, Martha Boto et de Morellet. Nous les avons placées dans une crypte gothique, sur des tours crénelées, dans une chapelle éclairée de vitraux – ce qui confère évidemment une tout autre aura à ces œuvres qu’on a l’habitude de voir entre quatre murs blancs.

A.-C.O. : Je suppose que la pandémie a dû entraver votre recherche de nouveaux lieux.

T.H. : La recherche non, mais l’exposition, oui. Nous avions une exposition consacrée à Stanley William Hayter, un grand artiste surréaliste anglais installé à Paris, qui avait commencé le 12 mars 2020, cinq jours avant le début du confinement, et qui a donc dû fermer. Hayter aurait dû bénéficier en ce moment même d’une grande rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Elle est toute accrochée depuis des mois mais elle doit fermer le 26 mai, soit une semaine après la réouverture des musées : c’est ubuesque.

Mais, du fait de son modèle, cette période de crise a été plus indolore pour ma galerie que pour mes collègues installés car nous n’avons pas cette charge fixe très lourde qu’est le loyer annuel d’un espace dans le centre d’une grande ville. Finalement, cette période nous a confirmé que la formule de galerie itinérante que nous avons choisie il y a six ans est un modèle gagnant. Au début, en 2015, les gens du métier, les artistes et les collectionneurs ne s’y fiaient pas toujours. Une vraie galerie, pour eux, c’était une galerie qui avait pignon sur rue, un espace propre. Nous avons montré qu’ils se trompaient : nous avons réussi, sur ce modèle, à organiser des expositions sur des artistes historiques, comme Leonardo Cremonini ou Hayter, et à exposer des grands noms de l’art de la deuxième moitié du XXe siècle – Arman, César, Rosenquist, Cruz-Diez, Morellet… Aujourd’hui, après six ans d’existence, la galerie a pris de l’ampleur et nous pourrions nous dire qu’il serait temps de prendre un espace fixe. Or ce n’est pas le modèle que nous voulons défendre. Et la crise actuelle nous démontre que notre modèle très adaptable est le bon : de plus en plus de galeries vont fonctionner ainsi.

Une dernière chose : on constate, qu’il y a de plus en plus d’espaces vacants à Paris, car beaucoup de galeries ont fermé, sont en train de fermer, ou vont fermer. Je pense que lorsque les aides gouvernementales auront cessé, ce sont surtout les galeries d’envergure moyenne qui ne vont pas tenir – car elles ont des frais fixes déjà importants. La conséquence étant que cette crise sanitaire va bénéficier à ceux qui sont déjà les gagnants du marché, c’est-à-dire les grosses galeries internationales qui, elles, n’ont pas eu de problème pour tenir le coup. Elles vont pouvoir récupérer les artistes et les espaces des galeries moyennes qui n’auront pas tenu le choc.

A.-C.O. : Est-ce que, en tant que jeune galerie qui défend l’art émergeant, vous vous sentez investis d’une responsabilité encore plus grande dans le contexte actuel ? Peut-on dire que vous êtes en état de résistance ?

T.H. : Je crois que tous les galeristes se sont sentis en état de résistance, étant donné que la culture a vraiment été la dernière roue du carrosse depuis plus d’un an. Les musées n’ont pas été autorisés à ouvrir depuis 198 jours, sans parler des théâtres et cinémas, alors que les centres commerciaux, les Fnac, etc., qui représentent les grands capitaux, qui sont là uniquement pour faire du profit, ont le droit d’ouvrir, eux. Et la France est, de tous les pays d’Europe, celui où les musées ont été le plus longuement fermés.

La culture est toujours essentielle, mais je pense qu’elle l’est encore plus en ces temps d’inquiétudes et de « stress » permanents, car les lieux de culture sont justement faits pour que l’esprit s’évade du quotidien, de la contingence, de la routine. Or, la culture a été oubliée et maltraitée depuis un an.

La situation sanitaire a bien montré que les galeries étaient un acteur non seulement économique, mais aussi culturel : lorsque les musées ont été fermés, pendant un certain temps, les galeries, considérées comme des commerces, ont eu le droit d’ouvrir et, d’un coup, elles sont devenues les seuls lieux d’exposition accessibles dans le pays ; et c’était une respiration dans ce contexte anxiogène où il n’y avait plus grand-chose à faire dans les villes. Je me souviens qu’en janvier et en février, les galeries étaient bondées à Paris. Cela confirme, s’il le fallait, que les galeries ne sont pas là uniquement pour vendre, mais avant tout pour défendre les artistes, et aussi pour apporter l’art au public – parce que les musées sont payants, tandis que les galeries ne le sont pas : n’importe qui peut entrer et profiter d’une exposition, et souvent d’un vrai savoir-faire, parce que les galeries publient des textes sur les artistes, publient des catalogues, redécouvrent des artistes oubliés, ressortent des œuvres qui avaient disparu des radars (ce que font bien moins les musées soit dit au passage). On y apprend des choses, on se délecte des œuvres ; ce sont aussi des lieux d’apprentissage et d’éducation de l’œil.

A.-C.O. : Comment vos artistes réagissent-ils à la période que nous traversons ? Y a-t-il des créations, une production du Covid ?

T.H. : Il y a une production du virus, oui ; certains artistes s’y sont évidemment intéressés, mais ce n’est pas la majorité. Pour beaucoup, cela a surtout été une période de réflexion et de travail plus intense, car ils avaient ont plus de temps à l’atelier. Il y a également eu les effets inattendus des confinements : une amie italienne, qui peint des portraits, ne pouvait plus se procurer de toiles pendant le premier confinement, elle s’est donc mise à peindre des natures mortes sur des sacs de course en carton.

Mais globalement, pour les jeunes artistes, la pandémie a été une période très difficile, parce qu’il n’y a plus eu d’expositions et que pour exister, il faut montrer son travail, surtout quand on est au début de sa carrière – pour se faire une place, pour ne pas sombrer dans l’oubli. Et, bien sûr, la situation économique des artistes « émergents » est calamiteuse, car si les acheteurs et les galeristes se sont rabattus sur la vente en ligne, ce sont les artistes que les collectionneurs connaissent et qui ont déjà une cote qui se vendent bien sur Internet. Un collectionneur achètera beaucoup plus difficilement un jeune artiste qui n’a pas encore de pédigrée. Lorsqu’on achète une œuvre d’un artiste en devenir, qu’on ne connaît pas forcément avant de le découvrir en galerie, c’est toujours un achat passionnel. Cela nécessite vraiment de voir l’œuvre « en vrai », et d’échanger avec l’artiste et le galeriste.

A.-C.O. : En ce qui concerne le rapport à l’œuvre, justement, on a l’impression qu’avec les différents confinements, il s’est installé un rapport virtuel, à travers les sites, sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que ce rapport virtuel peut engendrer un nouveau type d’œuvre ?

T.H. : Cela existe déjà. L’image virtuelle a toujours été importante, même avant le confinement, et la communication se fait depuis longtemps à travers Internet. L’art vidéo n’est pas une nouveauté. Je ne pense pas que tout cela modifie la nature des œuvres mais la manière de communiquer à leur sujet : Instagram, en particulier, a pris une place prépondérante. Je crois, au contraire, que nous allons assister à un retour à la matière. Je suis actuellement en train de préparer pour cet été une exposition d’artistes figuratifs. Je sens une forte attente et une vraie envie du public de revoir de la peinture, de la matière, des couleurs, et pas que du virtuel – de retourner au tangible, au réel, après ces mois passés derrière des écrans.

A.-C.O. : Vous allez bientôt publier un recueil de poèmes : Variations sans thème. Je m’adresse donc au galeriste mais aussi au poète : comment imaginez-vous l’après-crise ?

T.H. : Nul n’est devin, mais je vois que la pandémie a été un accélérateur d’inégalités, qui ne cessent déjà de se creuser depuis plusieurs années. Cette crise va-t-elle relancer des mouvements de contestation populaires, comme celui des Gilets jaunes ? Accélérer le déclassement de l’Europe par rapport à l’Asie ? J’espère aussi que nous n’allons pas basculer dans un monde 2.0, où le contrôle accru sur la vie des gens à base de passes et d’attestations sera devenue la norme – sous prétexte de protéger la santé, on a entravé les libertés en se rapprochant dangereusement de ce qui se fait dans des pays peu amis des droits de l’homme, comme la Chine. La crise a montré qu’une partie non négligeable de la population est prête à accepter sans broncher de telles restrictions, cela crée un dangereux précédent pour le futur.

A.-C.O. : Quel serait le rôle de l’art, dans ce contexte ?

T.H. : Le rôle de l’art a toujours été d’ouvrir les yeux et l’esprit, de former à d’autres réalités, à d’autres formes, à ce qui est caché. L’art est un vecteur de liberté ; et cette année nous a enseigné que sans cette respiration que nous apporte l’art – la peinture, la littérature, le cinéma… –, nos vies sont bien tristes et monotones. Auparavant, nous ne nous en rendions pas assez compte parce que nous en bénéficiions tous les jours. Le besoin d’évasion est consubstantiel à la nature humaine, ce n’est pas un divertissement, c’est une nécessité. Je crois que par contrecoup, une fois que la situation sera revenue à la normale, il y aura une forte aspiration pour cette culture, qui a tant été malmenée depuis un an. Ce sera l’occasion d’essayer de toucher de nouveaux publics.

A.-C.O. : À partir du 19 mai, il sera à nouveau possible d’organiser des expositions. Savez-vous déjà quelles œuvres avez-vous envie de présenter, et où ?

T.H. : J’aimerais remontrer des œuvres des années 1960, des œuvres de l’époque où, en Europe, la figuration reprenait ses droits et critiquait la société de consommation, la société du spectacle naissantes, et les mettre en parallèle avec la figuration pratiquée par de jeunes artistes d’aujourd’hui qui se saisissent du monde et le transforment, avec un art poétique fondé sur l’imagination, la recomposition : montrer qu’il y a encore des possibilités, des voies nouvelles en utilisant le vocabulaire du réel plutôt que le conceptuel, qui, lui, s’essouffle et se répète de plus en plus. Pour moi, le vrai moderne en 2021, c’est la figuration.

A.-C.O. : Vous aimeriez donc présenter une exposition où le passé viendrait éclairer notre présent ?

T.H. : C’est ce que je vais faire dès cet été, en Italie, où je vais exposer les œuvres de six artistes figuratifs qui ont presque tous moins de trente ans – comme Garance Matton, Julian Farade et Luca Rubegni, en les confrontant à la peinture de glorieux aînés, dont Leonardo Cremonini.

A.-C.O. : Et dans quel lieu prétendez-vous installer ces œuvres ?

T.H. : On pourrait croire que c’est un effet indirect de la pandémie, car l’exposition aura lieu non pas en ville, mais près de la mer, en Italie, dans les Pouilles. En réalité, c’est parce qu’après un an sans expositions, je n’avais pas envie d’attendre la rentrée pour organiser une exposition ambitieuse. Celle-ci aura lieu dans un palais de la Renaissance, tout juste restauré et largement ouvert au public. Mais j’ai hâte, après l’été, de pouvoir réinvestir la ville, qui a été la grande perdante de cette crise.