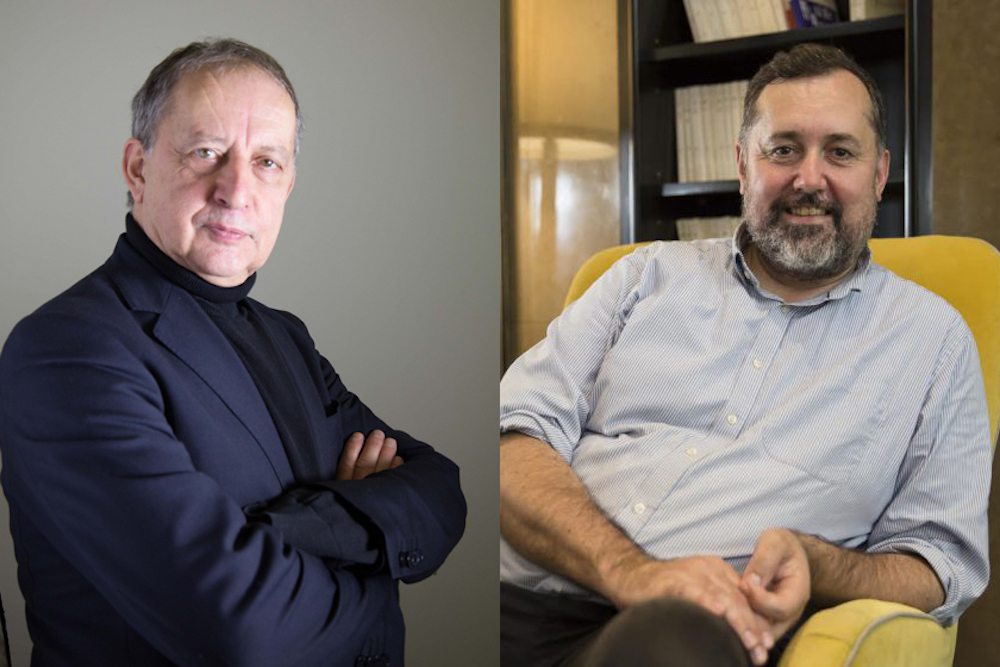

Une espèce de géant débonnaire : il fait plus d’un mètre 90, une stature massive, une cinquantaine à la fois imposante et juvénile. De grands yeux, un regard légèrement en arrière.

J’avais passé plusieurs jours à écouter ce livre qu’il publie en podcast sur La Règle du Jeu : un projet dément, fascinant, de résumé du monde ; une écriture imposante, à la fois puissante, éloquente et musicale. Surtout musicale : on a l’impression que c’est une partition qui se déroule quand il lit, que les rythmes, que les mots s’enchaînent sous la dictée d’une pulsation intérieure – c’est d’ailleurs la première question que j’ai envie de lui poser : « Est-ce que vous faites comme Flaubert, est-ce que vous écoutez vos phrases, et est-ce que vous les gardez quand vous jugez que vous êtes arrivé à la parfaite cadence ? »

Je m’attendais à ce côté juvénile, parce que j’ai tout de suite été frappée, comme tous ceux qui ont écouté ces podcasts, par la nature très particulière de la provocation chez lui. Sans aucun doute, c’est un livre provocateur qu’il publie à La Règle du Jeu, avec son tome 3 de la Guerre de la terre et des hommes. Certains diraient même : dangereux pour son auteur, tant il est vrai que le petit monde littéraire a son aristocratie, qu’il vient visiter en étranger singulièrement hautain. Il se permet de s’en prendre à toutes les icônes de la culture : les éditions Gallimard (dans un chapitre vertigineux que La RDJ vient de publier, et qui se termine par un incroyable pastiche de Céline), Houellebecq, et tant d’autres… Parce que c’est un livre, justement, sur l’écroulement de la culture. Ce qui est étonnant, c’est qu’il le fait avec légèreté. Rien d’amer, rien de réactionnaire chez cet homme de mots dont la langue est à certains égards très classique. Un rire qui plane au-dessus de tout cela. Ou peut-être un rêve.

Car justement, du côté de la république des Lettres, il est systématiquement accueilli par un silence de plomb. Un ami de Pascal Bacqué, grand personnage du monde intellectuel, me confie cette formule quand je l’interroge sur lui : « Dans le fond, les gens savent qu’il est là, mais ils font le tour. » Car ce qui est étrange, chez cet homme si poli, si charmant, c’est qu’il gêne, qu’il gêne même terriblement quelques-uns -quelques éditeurs, quelques journalistes, on le sent bien à les entendre quand on les interroge sur lui, sont exaspérés. Par sa langue, par son amplitude, par son érudition, par sa politesse elle-même. Par sa distance et son mélange de lyrisme absolu et d’ironie sans fin, devant lesquels on ne sait plus sur quel pied danser. Par son judaïsme, aussi – ce qui n’a rien à voir avec l’antisémitisme. Mais prétendre jouer dans la cour des grands avec une kippa sur la tête, est-ce bien raisonnable ? Et puis, « cour des grands » (car on sent bien que toutes ses références sont de ce côté-là), c’est exactement ce qui est censuré, voire persécuté aujourd’hui, n’est-ce pas ? C’est du moins ce qu’il raconte dans son livre, joignant sans doute l’utile à l’agréable.

Quelque chose de si décalé avec son temps, avec les codes sociaux du monde culturel, avec les codes intellectuels et l’écriture en vigueur, que Bacqué doit apparaître à Saint-Germain des Prés, moins comme un poète maudit (trop rigolard pour ça) que comme un maudit poète, qui n’a même pas la politesse d’un René Char, lequel, comme chacun sait, écrivait bref.

Tout cela pour dire que j’étais impatiente de voir l’animal, dont seulement quelques rares photos se googlisent. Je me demandais surtout s’il se construisait un personnage. Ou s’il en était un. Ce qui n’est pas la même chose.

Je le teste : à brûle-pourpoint, je lui demande : « Pascal Bacqué, considérez-vous que vous êtes un grand écrivain ? »

Je lui envoie cela avant même de le regarder, de prêter attention à son accoutrement (qui me paraît absolument n’importe quoi, surtout dans cet hôtel Montalembert où je fais sa connaissance.)

Il n’éclate même pas de rire, ce à quoi que je m’attendais : un petit sourire, seulement, et il me répond très calmement : « Pour ce qui me concerne, la littérature est une question réglée. Un grand écrivain est un serviteur consacré de la littérature, qui est une idole. Je n’ai rien contre les idoles, je sais seulement qu’elles sont mortelles, dans les divers sens du terme. Or nos idoles sont crépusculaires : d’ailleurs, le premier article que j’ai publié dans La Règle du Jeu, que je regrette partiellement, mais seulement partiellement, s’intitulait ainsi : les idoles crépusculaires. De toutes façons, il faut autre chose qu’un grand écrivain pour notre temps. Il faut à nouveau poète, qui écrive dans quelque forme que ce soit, ou « dans tous les sens », comme disait Rimbaud. C’est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus irresponsable, et tout à fait différent d’un grand écrivain.

– Vous n’aimez pas beaucoup les écrivains, n’est-ce pas ?

– Pas follement. Mais ça n’a pas la moindre importance.

– Quelle différence faites-vous entre un grand écrivain et un poète ?

– Le grand écrivain sait extrêmement bien ce qu’il fait, le poète ne le sait pas ; ne le sait absolument pas, s’il est un grand poète, même s’il est extrêmement lucide – même Mallarmé, d’ailleurs ; j’ai mis du temps à le comprendre, en ce qui le concerne.

– Vous voulez dire que le poète est inspiré ?

– Je n’emploierais pas ce terme, dit-il en semblant imiter quelqu’un. En tous cas il a une façon très différente de se mettre lui-même de côté. De laisser les mots venir à travers lui – tandis que le grand écrivain laisse, lui, s’imposer les personnages. Aujourd’hui, ce n’est pas la société seule qui est malade, c’est le langage lui-même. Nous vivons un temps très dangereux, beaucoup plus toxique qu’une crise historique ou idéologique. Les parades adoptées par la culture devant cette toxicité sont la plupart du temps pitoyables. C’est dans les temps d’épreuve que le poète redevient essentiel – même si on s’est arrangé pour que ce mot ait presque perdu tout son sens.

– Vous jugez-vous élu pour cette tâche, Pascal Bacqué ? (J’ai décidé d’être agressive, pour le débusquer un peu.)

– Vous prononcez de gros mots, comme tout le monde, n’est-ce pas ? répond-il, toujours souriant. Disons que je me suis mis exactement dans la situation impossible de m’attendre au tournant. Ce que j’écris devra se vérifier, et si cette vérification se produit, alors je n’aurai pas écrit pour rien. J’aurai effectivement fait œuvre de poème. C’est pour cela que je semble m’amuser à provoquer, comme vous me le disiez au téléphone. Le danger social n’est rien à côté du danger poétique. Mais dans le fond, toute existence est suspendue au-dessus de l’abîme, n’est-ce pas ? Ce que notre temps redoute par-dessus tout…

– Vous jouez donc le jeu du poète, c’est cela ?

– Dites cela si vous voulez. Jeu qu’on peut gagner ou perdre, mais dont la réussite ou l’échec n’appartient pas aux suffrages du petit monde, ni aux chiffres de vente. Mais seulement au dépassement de sa propre chair, de la matière de sa pensée. Sinon, c’est l’enfermement dans sa matière. Cela a un nom, chez les Juifs : cela s’appelle la Géhenne. Être livré en pâture à soi-même, si l’on a pas été capable de sortir de soi.

– Votre œuvre, donc, est votre tentative de sortir de vous-même ? Voyons cela.

J’ai, dans un grand sac Monoprix (qu’il m’avait déposé une semaine plus tôt) plusieurs de ses livres ; je lui propose qu’on les fasse défiler devant nous, comme un bilan de mi-parcours. Il accepte. Dans ses yeux rieurs, derrière sa bonne éducation assez vieille France, en fait, je distingue aussi un peu de timidité, ou en tous cas ce retrait qui a été ma première sensation, un retrait mi-rêveur, mi-distant. Ce personnage qui s’est volontairement mis en dehors de la société habituelle, à la fois par son intellectualisme stratosphérique, par cette orthodoxie juive qu’il a choisie alors qu’il venait de la France bourgeoise la plus traditionnelle, et son écriture profondément poétique, se veut accessible et simple, mais en même temps inaccessible, séparée des autres par une frontière invisible qui le protège et sans doute le nourrit.

Il a publié un premier texte poétique en 2007, Imperium, énorme poème en décasyllabes épiques sur le Christianisme et la modernité (rien que ça !), qui, m’avoue-t-il, était le « journal de bord de son étrangéisation », car c’est ainsi qu’il appelle sa conversion au judaïsme, en m’expliquant que c’est la traduction littérale d’un mot hébreu. Drôle de journal de bord, publié par feu Vladimir Dimitrijevic, le légendaire et controversé directeur de l’Age d’Homme qui avait immédiatement aimé, lui le serbe orthodoxe, ce poète si français et devenant si juif. Journal de bord extrêmement complexe, qui explore en chants aux sonorités tantôt médiévales, tantôt contemporaines, les aspects de la religion chrétienne, « de la base au sommet », et puis, de façon troublante, la psychanalyse, le nationalisme, etc. Bref, déjà, la légende de « tout l’Occident ». A lire ces poèmes (« à haute voix », recommande-t-il), on repère déjà les deux aspects du bonhomme qui sont donc constants : une grande musicalité, qui offre aussitôt un plaisir oublié (il faut bien dire) dans la littérature de notre langue, un goût du chant, de la fluidité des sons, en rupture avec la sécheresse voulue de la majorité des écrivains contemporains ; et aussi une difficulté impressionnante, parce que, on le sent, ces poèmes sont surchargés d’allusions, à la fois théologiques, philosophiques, mais aussi talmudiques et bibliques.

« Ce n’est pas de l’érudition, dit-il comme pour s’excuser. Je ne suis pas du tout un érudit, un savant. Mais ces petits éléments de « sensé biblique » pour parler comme Lévinas, ce sont les tréfonds de nos vies à tous, qu’il est fort difficile de dénier, même quand on s’y acharne ! »

On a envie de lui demander qui lit encore la Bible aujourd’hui. On le lui demande, d’ailleurs ! Mais il répond un peu de côté : « Vous savez, on ne dit jamais à quel point les hommes se ressemblent de siècle en siècle. Et à quel point ce qui constitue leur vie, leur sens, tient dans un mouchoir de poche ! On n’a rien inventé, en ce qui nous concerne, sinon nos moues réprobatrices, aussi intolérantes que celles des grenouilles de bénitier des temps jadis ! »

Ensuite, il y a eu d’autres textes poétiques, « Ode à la fin du monde » (il dit avec un petit sourire qu’il faut entendre le mot « fin » dans ses trois sens différents), dont je lui demande de me lire une page, et qui produit une musique envoûtante ; je pense à un ami rappeur, d’ailleurs, qui serait fou s’il l’entendait, parce que parfois la musique est ronde et douce, mais parfois elle claque avec une intensité rythmique qui m’évoque le rap. « Ben oui ! », laisse-t-il échapper avec un peu de véhémence. Une trace d’amertume ?

Un livre écrit avec Jean-Claude Milner, une correspondance, bizarrement, sur le mariage pour tous. Milner, plutôt favorable, Bacqué, plutôt défavorable, en juif pratiquant ? « Pas du tout, ce n’est pas ça, dit-il ». On insiste : homophobe, le Bacqué ? « Absolument pas », répond-il d’un air agacé, et on a envie de le croire. Ça ne colle pas avec le personnage. « Nous nous sommes seulement posés, m’explique-t-il, un problème de méthode avec Milner : est-ce qu’un certain décor noachique du monde (les lois noachiques sont les sept lois que le Talmud considère comme les lois fondamentales de l’humanité) s’est effondré avec le mariage pour tous, puisque le Talmud proscrit en particulier le contrat de mariage entre homosexuels ?Autrement dit, peut-on encore croire que notre réalité de « civilisation chrétienne ou post-chrétienne » demeure, plus en profondeur, un cadre qu’on peut rapporter à un fondement juif antique, en tant qu’il serait posé comme lieu perpétuel de l’Histoire ? » La question est sans doute majeure. Mais je ne sais pas s’ils y ont vraiment répondu.

Je continue le défilé.

Une pièce de théâtre extraordinaire, que j’aie lue en une heure, et dont il a réussi à me retrouver un des rares exemplaires restants publiés par l’Age d’Homme, « La France », où les fantômes de Joyce et Beckett ressuscitent une langue française, et donc une France tuée, depuis un TGV en route vers Morlaix, par une expression affreuse: « Y a pas de souci ».

Je m’étonne que cette pièce n’ait pas été jouée. « Elle a été lue, à la manufacture des Abbesses, par de très bons acteurs, dont Maurice Bénichou, l’acteur de Peter Brook… devant un public de trente personnes. » Et c’est tout ? Bizarre, tout de même, pensé-je. Encore une fois, cette gêne qu’il produit, pas seulement chez les écrivains, manifestement, mais aussi les théâtreux ?…

Étonnant, parce qu’il a de si grands soutiens, par ailleurs. J’ai lu l’incroyable bloc-notes de BHL, qui raconte la soirée dans un appartement de la place des Vosges, hanté alors par des peintres, des philosophes, autour d’un livre énigmatique de Bacqué orné de miniatures du grand peintre contemporain Christian Bonnefoi, « 70 », texte divisé en 70 paragraphes qui résument tout son travail. Et pourtant, avec tout cela, il est totalement absent des librairies et des conversations parisiennes.

Je n’ose pas encore lui en parler. Je continue de faire défiler les bouquins, et j’arrive au « monstre », cette Guerre de la terre et des hommes publiée chez Florent Massot puis en coédition Massot/Sophie Wiesenfeld ; déjà 800 pages publiées, et les 400 suivantes (il y aura cinq tomes en tout), publiées de façon surprenante, « en feuilleton audio avant sa publication écrite », sur le site de La Règle du Jeu. Je n’ai pu lire, avant notre rencontre, que le premier tome. « Vous verrez, le deuxième vous fera rire, je crois. »

Ce premier tome : un livre comme une dinguerie, qui brasse les siècles, qui raconte de folles histoires de tourbe et d’Histoire universelle, avec Churchill, Tolkien, mais aussi un incroyable personnage « d’immortel » qui traverse les siècles dans des vies successives, et demeure lui-même, Mulligan, « l’un des soixante-dix hommes par lesquels le monde tient debout. » Encore une image talmudique.

« Le premier tome, m’explique-t-il, pose et résout la question de l’Histoire. Le deuxième, celle du Moi ; c’est pour cela que je suis le personnage de mon livre, mais ne vous inquiétez pas, je suis ridicule ! Et le troisième tome, c’est le problème majeur : celui de la foule, de nous tous, et de notre monde contemporain désormais voué par l’immense majorité à son propre effondrement. »

J’ai écouté en un soir tous les podcasts déjà en ligne, et qui ont apparemment fait le tour du petit milieu littéraire, malgré le perpétuel silence gêné – mais toujours escorté par des voix. C’est déjà le cas avec le premier tome : une grande floraison de commentaires a accompagné la sortie du livre, dont une page de pub, dans le Monde, donne un avant-goût, et qui fit sourire et grincer des dents : Jean-Claude Fasquelle, l’éditeur de légende, qui annonçait un « livre qui marquera l’histoire », mais aussi François Samuelson, Charlotte Rampling, Jean-François Zygel, Jean-Luc Marion… Beaucoup de philosophes, d’ailleurs – mais peu d’écrivains.

Décidément, ce mélange d’aficionados de très haut vol, et de transparence dans le milieu littéraire, se retrouve partout. Je regarde dans les articles de presse publiés par son éditeur, deux articles extrêmement enthousiastes de Sébastien Lapaque, dans le Figaro, sur ses deux premiers tomes ; Jérôme Garcin, qui salue le bouleversant « Père de Gabriel » publié cette année juste avant le confinement, (une pause dans son « opus magnum », m’explique-t-il : un récit de son amitié avec son père mort en parallèle avec son parcours « d’étrangéisation » – sic), mais on a l’impression que cette oeuvre ne touche pas terre, qu’elle n’a pas rencontré encore un public, sinon ce très étonnant groupe d’amis.

Finalement, prenant mon courage à deux mains, je lui demande, en sortant de mon sac le bloc-notes de BHL : « Ainsi, les salons du XVIIIe siècle on reprit corps pour vous ? « Oui, c’est fou, avoue-t-il ; à ce propos, puisqu’il était l’un des convives qui a parlé le plus éloquemment ce soir-là, je dois vous dire que j’ai avec Bernard-Henri Lévy, l’homme le plus détesté de France, une relation très singulière. Nous sommes si éloignés dans notre façon, lui éclatante et exposée, moi secrète, mais liés par une immédiate amitié. Je ne peux que dire tout l’attendrissement que provoque en moi son indéfectible bienveillance, qui n’a pas eu de son côté d’autre cause, d’autre élément déclencheur, que mon écriture, que ma tentative de poésie. Pas commun, tout de même ; si ? »

Podcast impressionnant, d’ailleurs, par les qualités d’acteur et d’imitateur dont fait montre son auteur, qui fait parler des personnages bien connus du public, à peine masqués par des pseudonymes, et qu’il embarque sans gêne dans son récit millénaire. Trahirai-je un secret, si j’écris qu’il a inventé par exemple un dialogue hallucinant avec Houellebecq, qui lui donne des conseils pour parvenir à se faire entendre enfin du « ventre mou » de la société marchande d’aujourd’hui ?

« Bien sûr que ce dialogue n’a pas eu lieu, dit Bacqué toujours en riant : Houellebecq, que je ne connais pas, se fiche pas mal de ce que je fais de lui. Mais il s’agit ici comme dans le tome 1 de saisir quelque chose du mythe contemporain, ou plutôt, si vous voyez la différence, des idoles contemporaines, et de tenter de les éprouver, de les mettre à l’épreuve d’une poétisation. Cela devient très difficile, quand je dois affronter, dans ce tome, l’effondrement du langage, de l’individu et, plus largement, de tous les repères de l’Occident. Vous savez, dit-il avec un éclat satisfait dans l’œil, je suis rattrapé par mon délire, et je trouve que ce que j’avais confusément raconté et dont je rêvasse depuis quinze ans, avec la tourbe de l’Histoire et la terre qui vomit les hommes, n’est pas loin de tourner au reportage. »

Satisfait, Pascal Bacqué ? Lui qui, dans un de ses nombreux papiers décalés et cruels dans La Règle du Jeu, avait brocardé avec une férocité allègre « l’âge des satisfaits » ? Prétentieux, orgueilleux ?

« Mon premier très grand ami, qui fut pour moi un maître à faire plutôt qu’un maître à penser, le peintre Ghislain Uhry, m’avait donné cette recette pour la création, quand je le rencontrai à l’âge de 16 ans : Il faut tout savoir, mais, au moment de l’exécution du geste, il faut tout oublier. Je n’oublie pas tout, pas assez. Je ne sais pas si j’arrive, finalement, à dire ou à raconter le monde, quand il devient si urgent, au moment des collapsologies et des monstrueuses simplifications qui nous frappent, les borborygmes des politiques plus ou moins autoritaires mais toujours aphasiques, les réactionnaires nazis et progressistes qui ont décidé de tronçonner les mots et les statues, de dire le monde. Ce que je sais, c’est que je fais des phrases et que j’aime ça, du moins, quand elles sonnent juste, quand elles sonnent gracieux. C’est la part qui me revient. Pour la suite, pour le public, et pour l’existence objective de ce que vous appelez l’œuvre, ça ne m’appartient pas. »

Je n’arrive pas à savoir s’il a botté en touche.

Je lui propose une dernière question : « Pourriez-vous résumer en une phrase ce tome 3 que vous êtes en train de lire en feuilleton ? »

« Un poète demande à des grands esprits de l’aider à écrire le poème de notre temps ; le quatuor de ses amis est réuni à l’envers du monde, pendant que, côté endroit, la masse humaine, piégée dans son réseau, voit s’effondrer autour d’elle ce qui lui donnait un vague sentiment d’exister. Voilà. Mais tout ça n’est pas triste. Tout ça, au contraire, est une Renaissance en marche. »

Qui, aujourd’hui, est assez fou pour inventer un pareil monde de mots, et assumer une telle ambition ?

Je lui pose alors la question qui tue : « Pourquoi êtes-vous si seul, Pascal Bacqué, avec tant d’amis admiratifs autour de vous ? »

Il réfléchit un long moment (il n’est pas un homme de répartie, c’est certain) ; et puis il finit par dire : « C’est une grande chance, vous savez, c’est une grande chance. Jusque-là, j’ai été protégé. »

Ce qui est drôle, c’est qu’une fois qu’il est parti, je me demande si tout cela, toute cette masse de mots, tout ce choc de rythmes et toute cette ambition n’est pas au fond d’une insoutenable légèreté. J’ai oublié de lui demander s’il aimait Kundera. De toutes façons, il aurait répondu que non, ou qu’il ne l’avait pas lu.