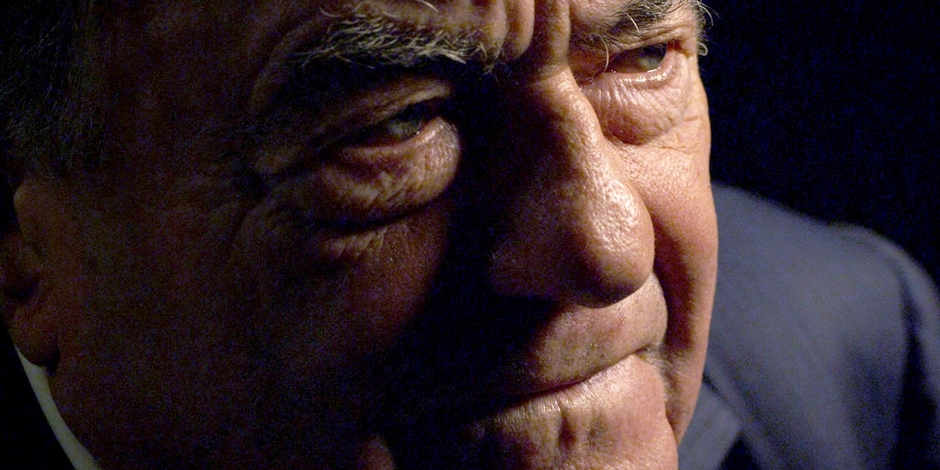

Je crois que ce qui m’a le plus frappé chez Claude Lanzmann, c’est l’abolition du temps. Malgré ses quatre-vingt douze ans, il n’avait pas vraiment d’âge. Il était persuadé d’avoir encore vingt ans, et l’on finissait, si l’on était son ami, non seulement par le croire mais par le penser. Il était certain d’être immortel et la vie lui plaisait tellement qu’elle ne pouvait s’arrêter. La mort, il était contre. Radicalement contre. Passionnément contre. Contre, pour toujours.

Il avait réalisé son chef d’oeuvre, Shoah, avec cette idée en tête: l’extermination planifiée, organisée, des Juifs était toujours là, aussi présente qu’en 1944, aussi vivante, si l’on peut dire. Et les traces, quasi effacées, des fosses communes ou des baraquements de Chelmno ou de Sobibor étaient la preuve que le temps ne passerait pas, que rien ne s’effacerait jamais. Et qu’il ne fallait surtout pas que cela s’efface.

On était bien loin de l’incantation commune, et terriblement vaine: «N’oublions jamais!». Comment oublier en effet puisque tout était là ? Ces noms de villages inchangés, ces paysans qui n’avaient pas la moindre mauvaise conscience, alors qu’ils cultivaient leurs champs à quelques centaines de mètres seulement des chambres à gaz, et même ces survivants si incroyablement jeunes, si incroyablement beaux, comme au temps de leur déportation.

L’extraodinaire intelligence de Lanzmann fut de ne pas attendre, et de comprendre que pour que la Shoah «survive», si l’on peut dire, il fallait la faire exister – malgré la volonté des Nazis d’en faire disparaître les traces –, par les témoignages de ceux qui étaient encore là.

Pour que cet événement, exceptionnel, à tous points de vue, dans l’histoire de l’humanité, soit, pour toujours, là. Indescruptible, ineffacable. Comme lui.

Car, Claude Lanzmann était – et c’est peut-être cela qui pouvait passer pour de la mégalomanie ou de la prétention –, par sa personne, par son caractère, à lui seul, le roc, le monument qui perpétuerait la Shoah.

J’avoue que j’ai mis du temps à le comprendre. Mais il n’y avait pas, et il n’y a jamais eu, contrairement à ce que pensaient certains de ses détracteurs, d’«appropriation», de sa part, de la Shoah. Il fallait, au contraire, que Claude Lanzmann incarne son film pour que la Shoah soit enfin reconnue.

C’est en revoyant Shoah, l’autre soir, sur ARTE, que j’ai compris qu’il avait réussi à abolir le temps.

Ces survivants, dont Claude ne voulait surtout pas que l’on dise qu’ils étaient des «survivants», avaient vu la mort et ils la décrivaient. Pour nous, pour les vivants, pour les Juifs, pour Claude aussi.

Ils étaient jeunes et le resteraient pour toujours. Eternellement beaux, comme le héros de Sobibor, Yehuda Lerner. Et pourtant, contrairement au mythe faustien, ils n’avaient pas fait de pacte avec le Diable, fut-il nazi. Jamais, ô grand jamais.

Ils auraient tous préféré mourir à la place des autres, comme ce membre des Sonderkommandos qui voulait rester dans la chambre à gaz qu’il avait l’habitude de nettoyer après et que les Nazis obligèrent à sortir. Ils voulaient prendre la place de leur père, de leur mère, de leurs enfants, de leur femme, de leurs amis… Leur seule présence à l’écran, trente ans plus tard, prouvait qu’ils avaient gagné. Que le passage du temps ne l’avait pas emporté.

J’avais déjà eu cette impression de l’abolition du temps en voyant, au Festival de Cannes, en présence de Claude Lanzmann, son Dernier des Injustes – le plus controversé mais peut-être le plus impressionnant des films issus du tournage de Shoah.

Ce film mettait les pieds dans le plat parce qu’il montrait un personnage, Benjamin Murmelstein, qui avait dû résoudre l’équation la plus compliquée du monde: celle qui consiste à choisir qui sera sauvé et qui mourra. Une équation dont la responsabilité revenait aux seuls Nazis mais que seul le peuple juif – je dis bien le peuple et pas seulement un individu – pouvait résoudre. Benjamin Murmelstein, considéré comme un traître par certains, y compris en Israël, considéré par les autres comme ambigu, était, pour Lanzmann, un héros. Parce qu’il avait triomphé des Nazis. Parce qu’il les avaient «scalpés». Comme les membres du commando d’Inglorious Bastards, ce film de Quentin Tarantino qu’il adorait.

J’ai pensé, depuis cette projection, que Claude Lanzmann «était» Benjamin Murmelstein, et que sa très grande force venait de ce qu’il était un grand mathématicien de la morale. Qu’il aimait résoudre des équations, fussent-elles a priori insolubles. Qu’elles soient politiques, qu’elles soient humaines, qu’elles soient même sentimentales.

J’ai eu ce sentiment en le voyant monter sur scène, avec difficulté – il était déjà très âgé – sur la scène de Cannes, aidé de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival.

Comme dans La Rose pourpre du Caire, le célèbre film de Woody Allen, le héros était passé de l’écran à la salle, et les gestes que faisaient Thierry Frémaux avec Claude Lanzmann étaient les mêmes que ceux de Claude, quarante ans plus tôt, pour aider Benjamin Murmelstein à escalader les quelques marches d’un temple en ruines, dans le forum de Rome. Le passage du temps avait disparu. Il n’y avait qu’une collision des temps.

J’ai eu ce sentiment encore en Corée du Nord, où nous sommes partis ensemble, pour tourner Napalm, ce film de lui que j’ai produit. Ce film que je voyais déjà comme un testament – je ne sais pas ce qu’il en était pour lui – mais dont je ne voulais pas penser qu’il le fut.

A Pyongyang, Claude ne revenait pas sur son passé, sur cette histoire d’amour, réelle ou inventée, peu importe, qu’il avait eue avec une jeune infirmière nord-coréenne en 1958, lors d’un premier voyage. Il ne cherchait pas à la retrouver car, à supposer qu’elle fut vivante, elle aurait pu lui rappeler que le temps passe, y compris pour lui.

Non, il voulait seulement continuer à vivre cette histoire d’amour, la prolonger, la perpétuer, car, pour lui, rien n’avait changé, et surtout pas lui.

C’est d’ailleurs pour cela que la Corée du Nord le séduisait – je ne devrais peut-être pas le dire – car c’était le seul pays au monde où rien n’avait changé depuis 1953, depuis cette guerre meurtrière qui avait coupé en deux la péninsule coréenne. En Corée du Nord, tout était resté figé, par un armistice. Et le Président officiel était toujours Kim Il Sung, mort pourtant depuis vingt-cinq ans.

La Corée du Nord était un miroir où Claude aimait se regarder, car il y aurait, pour toujours, environ trente ans. C’était, pour lui, le pays de la jeunesse éternelle. Et d’abord de la sienne.

Et puis, bien sûr, j’ai eu ce sentiment en le voyant se comporter avec les femmes. Il était persuadé que toutes les femmes allaient succomber. Qu’elles étaient toutes séduites par lui. Malgré ses quatre-vingt douze ans. Qu’elles soient serveuses, qu’elles soient journalistes ou même qu’elles soient amies de son fils Felix.

Il y avait bien sûr eu ses femmes «officielles» : Simone de Beauvoir, Judith Magre, Angelika Schrobsdorff, Dominique Lanzmann et Iris Van der Waard, et j’en oublie… mais il y avait aussi toutes les autres. Toutes ces femmes qui prouvaient que l’amour était éternel, que le sexe était éternel, que la vie était éternelle. Et que c’était le meilleur remède contre la mort.

Les quelques féministes intégristes qui ont essayé de l’accuser de harcèlement, récemment encore, alors que son cadavre était encore chaud, n’ont vraiment rien compris.

Claude était comme Don Juan, qui a eu mille e tre femmes – dixit Mozart, rien qu’en Italie –, mais aussi comme Bouddha, qui a eu mille vies.

Il était comme ces héros de série – un genre qu’il adorait – qui ne meurent jamais. Il était un monument. Un monument qui restera pour l’éternité, autant par sa personne que par son oeuvre. «Un prophète» a dit le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia. Il n’a pas tort.

Les prophètes ne meurent jamais.