« in a nutshell »

Shakespeare

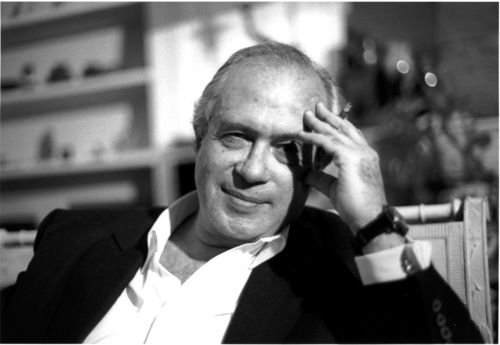

Dans l’affaire Dumas, impossible de faire l’impasse sur Jean-Jacques Bourdin. Le personnage est un paramètre essentiel de l’émission qui fit scandale au matin du lundi 16 février (8h36-8h56). Aussi vais-je prendre le temps de le situer.

Son émission ayant déclenché une « tempête médiatique », M. Bourdin fut amené à s’expliquer l’après-midi même sur le site Puremedias, puis, le lendemain, sur le plateau de La Nouvelle Edition (Canal +). Cependant, sa première expression publique, ce fut le tweet qu’il diffusa de sa propre initiative le lundi en fin de matinée. En voici le texte intégral : « J’aime mon métier : faire dire à mes interlocuteurs ce qu’ils pensent vraiment.. Recherche de la vérité contre toutes les langues de bois.. »

Le message compte exactement 140 signes, soit le maximum permis par Twitter. C’est au prix de ne mettre que deux points de suspension et non trois, à la fin de la seconde et de la troisième phrases. Ce n’est pas un hapax : Léon-Paul Fargue avait demandé à Gallimard ces deux points pour la première édition de ses Poëmes ; de même, Françoise Sagan chez Juillard pour son titre Aimez-vous Brahms.. (cf. le Traité de la ponctuation française, de Jacques Drillon, 1991).

1- Le tweet, objet littéraire

Le réseau social Twitter joue un rôle croissant dans les échanges interpersonnels, la politique, le journalisme, la communication de crise, etc. Les études universitaires sur Twitter se multiplient dans le cadre des digital humanities. Elles sont orientées Big Data, et aspirent à fonder « a science of Twitter » (qui pourrait n’être qu’illusoire, selon Axel Bruns et Jean Burgess). On trouvera une bonne mise au point récente dans le volume collectif Science and the Internet, publié par la Heinrich Heine Universität de Düsseldorf, 2012.

Sans méconnaître l’intérêt de ces recherches en cours, bien qu’elles soient encore loin de fournir des concepts opératoires, j’entends limiter le corpus au seul tweet de Bourdin du 16 février 2015 à 12h19, et saisir celui-ci dans une analyse de type littéraire.

Du point de vue littéraire, un tweet est une forme brève de la prose. Le paradigme de l’analyse des formes brèves est à mes yeux l’admirable « Préface à La Rochefoucauld » de Roland Barthes (publiée en 1961, reprise dans les Nouveaux essais critiques, 1972). Œuvre de précurseur, à peine mentionnée pourtant dans le volume qui fit date sur la question pour l’Université française, Les Formes brèves de la prose et le discours discontinu (XVIe-XVIIe siècles), 1984.

Dans l’avant-propos de l’ouvrage, le regretté Pr Lafond notait à propos de ces formes brèves que « la rhétorique classique, d’Aristote à Bernard Lamy, ne les a guère prises en compte. » Il en va autrement de notre époque, disait-il, où « “la parole en archipel” et le discontinu ont pris la place que l’on sait. »

Il y a deux ans, le Pr Montandon expliquait par le « rythme accéléré de la vie contemporaine exigeant des lectures rapides » l’intérêt actuel pour les formes brèves. Il évoquait aussi « la séduction irrésistible qu’exerce le petit, le minuscule, le plaisir du microcosme, celui de trouver un monde dans une coquille de noix (déjà chez Hamlet) » (« Formes brèves et microrécits » in Les Cahiers de Framespa, 2013).

Simultanément, la publication par un académicien Goncourt d’un recueil de ses tweets élevait en France ledit tweet à la dignité d’un objet littéraire de plein exercice (Bernard Pivot, Les tweets sont des chats, 2013).

Enfin, dernière fleur de notre bouquet, aujourd’hui dans Le Figaro magazine cette notation de Frédéric Beigbeder : « Le temps s’accélère ; les romans rétrécissent. Il y a une cohérence. »

2 – Approches textuelles

Généralités. Un tweet n’est pas identifié par des propriétés formelles intrinsèques comme l’est un alexandrin ou peut l’être une maxime classique. Un tweet est un tweet par :

- a) sa qualité d’écrit (il n’y a pas de tweet oral, le tweet est une réalité graphique) ;

- b) la quantité de signes utilisés, qui doit être inférieure ou égale à 140 ;

- c) son vecteur communicationnel, qui doit être, à l’exclusion de tout autre, le réseau Twitter.

Le matériel signifiant n’est requis par aucune autre contrainte spécifique. Les contraintes combinatoires générales de la langue s’imposent au message pour autant que l’on souhaite qu’il soit intelligible pour ses destinataires. On admet que la notion de « message intelligible » est du registre de l’à-peu-près, étant entendu que ce registre est mathématisable, voir les mémorables Leçons d’à-peu-près de G.T. Guilbaud, 1985.

Caractéristiques. Une typologie des tweets peut être tentée. Je m’en dispenserai ici, dès lors que mon corpus ne comporte qu’un item unique. Je le caractériserai comme étant un tweet :

α) original (non copié, non retweeté) ;

β) émis par une personne physique dotée d’un nom propre, personnalité médiatique notoire qui plus est ;

γ) relevant d’une communication de crise (l’auteur étant impliqué, au moment de l’émission du message, dans une « tempête médiatique » où était mis en cause son rôle dans son entretien du matin avec Roland Dumas).

Analyse grammaticale. Le tweet Bourdin comporte trois phrases en tout et pour tout :

- A) J’aime mon métier :

- B) faire dire à mes interlocuteurs ce qu’ils pensent vraiment..

- C) Recherche de la vérité contre toutes les langues de bois..

La première phrase est la seule qui soit une phrase simple verbale ; elle réunit un groupe-sujet, un verbe conjugué et un complément d’objet direct. La seconde est une phrase dite à construction particulière, en l’occasion une phrase à l’infinitif, donc dépourvue de groupe-sujet. Quant à la troisième, c’est une phrase dite nominale.

Isotopie du message. Du point de vue syntaxique, la phrase est l’unité linguistique maximale. Cependant, un texte n’est pas réductible à une suite de phrases. On a le sentiment de son unité. Il y a cohésion textuelle. Pour en rendre compte, « il faut élaborer des concepts (…) qui ne soient pas directement dépendants des structures syntaxiques, et restent donc indifférents à la prétendue limite de la phrase » (François Rastier, Sémantique interprétative, 1987). A cette fin, A. J. Greimas a proposé le concept d’isotopie (Sémantique structurale, 1966), censé traduire la notion « très vague, et pourtant nécessaire, de totalité de signification postulée à un message. »

Qu’est-ce que l’isotopie ? Greimas, 1966 : « ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du récit. » Pottier, 1974 : « continuité sémantique à travers une séquence (reflétant une cohérence). » Umberto Eco, 1979 : « divers phénomènes sémiotiques génériquement définissables comme cohérence d’un parcours de lecture. ». Etc. Je n’entrerai pas dans ce débat. Il me suffira de préciser l’isotopie propre au tweet Bourdin.

Emis dans un contexte polémique, ce tweet s’analyse comme une réplique de M. Bourdin à des antagonistes l’accusant de n’avoir pas respecté la déontologie professionnelle du journaliste. Cependant, les arguments hostiles ne sont ni explicités ni réfutés dans le texte du tweet : ils restent supposés. L’argumentation est donc unilatérale et non pas contradictoire. Il s’ensuit que l’isotopie du message est celle d’un discours rhétorique relevant du genre épidictique, celui « où l’on s’efforce d’exalter le mérite de la personne qui est louée » (Cicéron, d’après Aristote).

Pour reprendre l’expression dont Roland Dumas qualifie le texte d’un journaliste notoire dans son livre tout récent, Politiquement incorrect, p. 318, le tweet Bourdin constitue « un panégyrique de soi-même. »

3 – Logique de l’exorde

Du point de vue rhétorique, on constate que les fonctions discursives se distribuent sur l’articulation phrastique ternaire décelée par la grammaire. On reconnaît dans la première phrase l’exorde. La péroraison tient dans la phrase nominale ultime. La phrase médiane, à l’infinitif, assume sous la forme d’une définition la fonction de ce qui, dans la disposition classique, s’appelle narration (exposé des faits) et argumentation ou confirmation (exposé des arguments).

L’exorde comme la péroraison servent, selon Cicéron, à « émouvoir les âmes. » L’exorde a pour but de gagner la sympathie et la confiance de l’auditoire. Le locuteur s’emploie à présenter de lui-même une image séduisante, un éthos (caractère) de charme et d’honnêteté, induisant à son profit un biais cognitif positif. Il s’agit de susciter un pathos de bienveillance, l’eunoia d’Aristote, que Cicéron traduit par benevolentia. Cependant, le tweet étant par définition un message scriptural, la captatio benevolentiae ne dispose pas ici des moyens de l’orateur : maintien, attitude, gestes, débit, intonation, inflexions vocales, etc. De plus, Twitter rend la brièveté impérative. Tout tient donc ici dans ces quatre mots : « J’aime mon métier. »

Le caractère trivial de cette assertion ex abrupto répond parfaitement à la recommandation de Boileau selon laquelle « un exorde doit être simple et sans affectation. »

Sur le plan véridictionnel, ce dit initial se présente comme le témoignage du scripteur sur son expérience intérieure, sur une disposition affective qui lui est propre, donc sur une donnée éminemment subjective. Si c’était un fait qui était allégué, une réalité objective, la donnée serait ouverte à contestation. Dès lors qu’il s’agit d’un état d’esprit, d’un affect du sujet, le lecteur est conduit à prendre acte du témoignage qui lui est apporté.

L’assertion « J’aime mon métier » est d’ordre pragmatique, et non pas logique. Elle exprime l’engagement illocutoire de Bourdin sur la vérité de son énoncé, sans que cette vérité ne soit pour autant validée (voir Denis Vernant, « Pragmatique de la véridicité », 2010, in Les prépublications de la MSH Lorraine, sur le net).

Cependant, l’assertion de Bourdin est comme telle infalsifiable, sauf à utiliser des adjuvants (détecteur de mensonges, sérum de vérité, etc.), méthode peu praticable sur un scripteur, dont la présence est soustraite. Ou alors il faudrait récuser par principe tout propos de cet émetteur, en lui imputant d’être un menteur invétéré et constant, tels les Crétois du paradoxe du menteur. Mais ce serait aller contre le « principe de charité » de Donald Davidson, 1974, qui stipule que le locuteur est rationnel et croit que ce qu’il dit est vrai. De nombreuses formulations alternatives et/ou objections ont été proposées par divers philosophes anglo-américains. Version plus faible : la « condition de félicité » d’Erwin Goffman, 1979, qui invite à « juger les actes verbaux d’un individu comme n’étant pas une manifestation de bizarrerie. »

Bref, de fait, l’énoncé premier du tweet Bourdin est admis par le lectorat comme prémisse et fondement de l’argumentation à venir. Or, cet « accord de l’auditoire » est une condition non triviale de l’exposé, dont l’importance a été soulignée par Perelman et Olbrechts-Tyteca au §15 de leur Traité de l’argumentation, 1970.

4 – Présupposés et sous-entendus

Si l’on s’intéresse maintenant aux présupposés de l’énoncé (au sens d’Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, 1972 ; réexamen dans Le dire et le dit, 1984), on relèvera que le scripteur se présente comme un être : 1) capable d’amour ; 2) qui travaille ; 3) dont les sentiments sont syntones avec la tâche professionnelle.

Les trois traits énumérés sont directement déductibles de la signification de l’énoncé telle qu’elle est donnée dans le système de la langue, hors tout contexte. On dira donc que les présupposés relèvent du « composant linguistique » de la description sémantique.

Les sous-entendus s’en distinguent, qui relèvent, eux, du second composant, le « composant rhétorique ». Celui-ci est censé rendre compte de l’effet de sens produit par l’énoncé lorsqu’il est émis dans tel contexte particulier, caractérisé par des circonstances formant une situation. A ce niveau, l’énonciation comme événement vient s’adjoindre, se coudre, à l’énoncé comme structuré.

A la différence du présupposé, qui dépend de la langue, le sous-entendu dépend du contexte. Autant le présupposé est stable, autant le sous-entendu est instable. Tandis que le présupposé vient avec l’énoncé, qu’un lien logique les attache, « le sous-entendu a la particularité de pouvoir toujours être renié. Un locuteur peut toujours se retrancher derrière le sens littéral de ses paroles, prétendre qu’on lui en a fait dire plus qu’il n’a dit, et laisser à l’auditeur la responsabilité dee l’interprétation » (Ducrot). C’est l’une des ressources rhétoriques les plus sollicitées par M. Jean-Marie Le Pen.

Quels sont les sous-entendus de « J’aime mon métier » ? On ne peut compter sur la logique pour nous l’apprendre, car cette question nous fait quitter la langue pour la zone toujours un peu louche de la connotation. Si la langue fait système, le contexte non : son extension n’est pas définie. D’où la « nébulosité » du signifié au niveau rhétorique : celui-ci « est confus dans la mesure où il dépend étroitement de la situation des individus qui manient le message (…) : de leur savoir, de leurs sentiments, de leur morale, de leur conscience, de l’état historique de la culture dans laquelle ils vivent. » (Barthes, Système de la mode, 1967). Lacan met carrément à l’horizon de tout énoncé le « discours universel », sans plus de précision.

La voie du Big Data nous inciterait à simuler le plongement de l’énoncé dans ce discours universel en interrogeant Google sur « J’aime mon métier » et « I love my job ». On pourrait aussi mettre en œuvre « l’épreuve de commutation » (Hjemslev et Uldall, 1936, en phonologie). L’opération consisterait ici à faire varier tour à tour chacun des quatre termes composant l’énoncé, soit : le sujet ; le verbe ; l’adjectif possessif ; le nom. Mais le style de ce billet appelle plutôt un court-circuit.

Aussi allons-nous confronter le « J’aime mon métier » de Jean-Jacques. Bourdin à l’expression « (Faire) le job », objet de la chronique « Juste un mot » de Didier Pourquery dans Le Monde du 26 février 2012 (reprise dans son livre Les mots de l’époque, 2014).

5 – Le job et le métier

« Faire le job/le boulot » figure, selon le journaliste, dans au moins une interview de footballeur sur deux. « On sent la pression derrière ces trois mots : ils ont de gros contrats et intérêt à les honorer. D’où cette formule. Ne vous en faites pas, chers supporters, nous ferons le spectacle, nous jouerons un bon football. En sous-texte, il y a quand même l’idée que cela se fera sans génie ou sans éclat. Faire le boulot, ça vous a un côté un peu terne, quasi service minimum. Mais bon, ça le fera. »

Le « sous-texte » de « J’aime mon métier » est en opposition polaire avec celui-ci : il ne s’agit pas d’argent, mais d’amour ; le service ne sera pas minimum, mais maximum ; le spectacle ne sera pas terne, il aura de l’éclat, du génie.

Les politiciens sont eux aussi prodigues de l’expression : « En politique, autre sport de compétition, faire le job – ou le boulot – se situe pareillement dans un registre ambigu. On sent comme un contexte caché. Il ou elle fait le job, malgré… Il ou elle assure. » En revanche, le « J’aime mon métier » dissipe tout « contexte caché », et balaie toute réticence, réserve mentale, hypocrisie. Autant le sujet qui fait le job est divisé, autant celui qui aime son métier est tout d’une pièce, sans cachette.

La polarité des sous-entendus reflète en l’accentuant une différence déjà sensible au niveau lexical. « Job » peut, certes, être employé dans le sens de « métier », néanmoins le halo sémantique de chacun des deux mots est bien distinct, voire opposé.

« Job » est un anglicisme appartenant à la langue familière. Il est inconnu de Littré, sauf comme nom propre du patriarche, et, sous la forme « jobe », comme étymon de « jobard ». Il s’est imposé en français vers le milieu du siècle dernier, et il a été lexicalisé, ce qui n’est pas le cas en allemand, espagnol, italien ou russe. Un job, c’est, selon Robert, un « travail rémunéré, qu’on ne considère généralement pas comme un véritable métier. »

Le lignage de « métier » est de plus haute volée : il remonte au latin ministerium, et il est attesté dès le Xe siècle. Il est d’humble extraction, car le minister (minus+ter) n’est que le serviteur, l’instrument, l’agent, le ministre, qui fait pendant au magister (magis+ter), celui qui commande, ou le maître qui enseigne. Mais ministerium s’est élevé par son croisement avec mysterium, et, de là, par son association au service divin, Deo menestier.

Robert : « Métier s’employait et s’emploie parfois encore, en parlant d’une occupation noble, d’un art, pour mettre l’accent sur le travail, la technique qu’il exige. » Au mot « métier » sont donc attachées les notions conjointes d’humilité et de fierté, mêlées aux valeurs de savoir-faire et de travail bien fait, notions et valeurs absentes du halo sémantique de « job ».

Le choix du mot « métier » dans le tweet Bourdin est donc bien de nature à rehausser la figure du scripteur aux yeux du lecteur, et à susciter chez celui-ci un pathos de confiance et bienveillance. Le mot apparaît de plus singulièrement approprié à exalter la valeur du journalisme au moment où il est imputé à M. Bourdin de prendre des libertés avec le code des devoirs de cette profession, et où l’accusé rétorque qu’il entretient au contraire avec celle-ci une relation amoureuse. Il n’est d’ailleurs pas seul dans ce cas, puisque ce mois-ci a vu paraître un Dictionnaire amoureux du journalisme, dont l’auteur, M. Serge July, notre ancien camarade de la GP, évoque les « sévères mises au pilori » que subissent actuellement la presse et les journalistes.

L’usage de l’adjectif possessif est congruent avec l’affirmation d’une relation amoureuse du sujet avec le complément d’objet direct. Cependant, « mon » n’établit pas, au sens strict, un rapport de possession ; il affirme plutôt l’existence d’un lien personnel du sujet avec le terme en question. Impliquer dans cette phrase « mon métier » plutôt que « le métier de journaliste » a pour effet de laisser au sujet la liberté de définir ce dernier à sa manière, une manière non conformiste, non standard. C’est en effet ce qu’il fera, sitôt passé le deux-points sur quoi se clôt l’exorde.

Avant d’en venir au second mouvement du discours, je relèverai encore un usage du mot « métier » que m’apprend Didier Pourquery. C’est « dans le jargon du cyclisme » qu’il aurait cours. « Un coureur qui fait le métier est celui qui s’entraîne avec rigueur, selon les règles, et se donne à fond pour être performant ; mais c’est aussi celui qui utilise tous les moyens disponibles pour être dans le peloton de tête, y compris de louches potions. »

6 – Absence, élision, contraction

Après l’exorde, la dispositio classique exigerait narratio et argumentatio, un exposé des faits suivi de l’exposé des arguments. Vient à cette place, dans le tweet Bourdin, une seule phrase à l’infinitif, introduite par la ponctuation du deux-points. Cette combinaison fait comprendre que le scripteur donne sa définition à lui de ce qu’il a préalablement désigné comme « mon métier ».

Absence de la narration. Au moment où le tweet est diffusé, il ne s’est écoulé que trois heures depuis l’émission en question ; celle-ci a été enregistrée et filmée ; l’incident est vu à volonté sur de nombreux sites. On peut donc croire qu’il y a accord sur les faits, et que cet accord rend la narration inutile.

Elision de l’argumentation adverse. Dans le laps de temps qui sépare la fin de l’émission (8h56) de l’envoi du tweet (12h19), les réactions se sont multipliées, en mode « tempête ». Réactions hostiles à l’interviewé, pour n’avoir pas nié que le Premier ministre soit « sous influence juive ». Réactions hostiles à l’intervieweur, pour avoir questionné l’interviewé en utilisant ladite expression, fortement connotée. Tout ce chapitre est élidé. En théorie de l’argumentation, on parlera d’ignoratio elenchi, d’ignorance du contre-argument. Si c’est un sophisme, il est ici « volontaire et tactique » (voir Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, 1991).

Contraction de la justification. L’argumentation favorable au sujet du discours, la probatio, n’a pas de traduction reçue ; je dirai : « la justification ». Elle est ici réduite à une phrase à l’infinitif. Celle-ci relève du genre de la définition, et fonctionne à cette place comme un « argument quasi logique » au sens du Traité de l’argumentation (désormais cité TA).

7 – Facettes de la définition

Nous exploitons ici les distinctions apportées par le §50 du TA consacré à la définition.

1) La définition incluse dans le tweet Bourdin se présente comme « normative », non parce qu’elle expliciterait la norme, la déontologie ou le concept du métier de journaliste, mais pour autant qu’elle développe ce que le seul M. Bourdin entend par « mon métier ». Du point de vue logique, un énoncé normatif n’est ni vrai, ni faux, il est conventionnel.

2) Cependant, cette définition est également « descriptive » ou « réelle », dans la mesure où elle est censée exprimer la nature de la pratique journalistique effective de M. Bourdin.

3) De plus, elle est évidemment « condensée » et partielle, puisqu’elle se limite à un seul trait de cette pratique.

4) Combinant les trois aspects précités, la définition Bourdin mérite d’être qualifiée de « complexe » au sens du TA. Cette complexité tend à faire de cet énoncé un miroir aux alouettes. En effet, s’il est ouvert à contestation en tant que descriptif et partiel, son caractère conventionnel et personnel, qui le rend infalsifiable, recouvre et valide le tout.

On pourrait donc soutenir que le dispositif discursif « libre définition par M. Bourdin de son métier » constitue en réalité le sophisme connu sous le nom de « pétition de principe ». Faire une pétition de principe, c’est « prendre pour accordé, sous une forme un peu différente, la thèse même qu’il s’agit de démontrer » (André Lalande, La raison et les normes, 1948). Cependant, récuser à ce titre la définition Bourdin empêcherait d’entrer plus avant dans le schème conceptuel qui la supporte.

8 – Le « philosophiquement correct »

Sous l’un de ces aspects, je l’ai dit, la définition Bourdin est descriptive, mais ce qu’elle décrit n’est pas la méthode (les procédés, la manière de faire) du journaliste-star. Elle décrit stricto sensu le résultat attendu de l’application de cette méthode.

Vue sous cet angle, la phrase B du tweet est exactement ce que le TA appelle au §62 un « argument pragmatique », à savoir un argument qui évalue un acte en fonction de ses conséquences. La pratique Bourdin de l’entretien médiatique aurait ainsi pour conséquence de « faire dire à (ses) interlocuteurs ce qu’ils pensent vraiment.. » A quoi les points de suspension ajoutent leur valeur sémantique, qui est de laisser entendre que « ce qu’ils pensent vraiment » est très différent de ce qu’ils disent ordinairement.

En ce moment de l’analyse, il convient de rappeler que ce tweet est du genre épidictique, que c’est un auto-éloge, que M. Bourdin y défend et y promeut M. Bourdin. L’isotopie du message exige donc de tenir pour acquise la préférence suivante : parvenir à dire, et spécialement par le canal de M. Bourdin, ce qu’on pense vraiment, est en soi plus désirable, meilleur, que son contraire, ne pas dire ce qu’on pense vraiment.

Rien de plus facile que de formuler une suite d’énoncés isotopes à cette préférence. La sincérité l’emporte sur l’hypocrisie. La véracité vaut mieux que la fausseté. Le dire-vrai terrasse la menterie. Etc. Cette suite obéit à une même hiérarchie de valeurs, laquelle sous-tend chacun des énoncés énumérés. On est d’autant plus porté à valider cette hiérarchie bivalente que celle-ci est l’un des plus vastes et des plus prégnants lieux communs de la pensée européenne.

Ainsi, rédigé vers midi en raison des remous créés par le « politiquement incorrect » de l’émission matinale, le tweet Bourdin est à tous égards dans le droit fil du « philosophiquement correct ».

Ainsi, mis en cause pour le « politiquement incorrect » de son émission matinale, Bourdin a rédigé trois heures plus tard un tweet qui brille par son « philosophiquement correct ». « Run for cover ! », dit-on en anglais, cours vite te mettre à l’abri !

9 – Dramaturgie de l’entretien

En français, celui qui ne dit pas ce qu’il pense vraiment s’appelle un hypocrite. Sur l’hypocrisie, « ce qui reste quand on a tout oublié » (spirituelle définition de la culture par Edouard Herriot), c’est la maxime de La Rochefoucauld : « L’hypocrisie est l’hommage que le vice rend à la vertu. » Ces références suffisent à éclairer qui est qui dans les entretiens matinaux de Jean-Jacques Bourdin.

La place de l’interlocuteur est prédéterminée : il est là qui joue le rôle de l’hypocrite et du vicieux. Il parle, mais il ne dit pas ce qu’il pense vraiment. A qui cache-t-il ses pensées véritables ? Au public. Mais qui est le public ? C’est le tout-venant, les Français, le peuple quoi ! Qui l’hypocrite trompe-t-il ? Le peuple, précisément. Qui représente la vertu recevant malgré elle l’hommage malséant de l’hypocrite ? Le peuple, derechef. Qui représente la volonté de vérité du peuple vertueux, exigeant de l’hypocrite qu’il cesse ses manigances pour passer aux aveux, ou, mieux encore, le démasquant en temps réel ? Bourdin, Jean-Jacques pour les intimes – et pour les lettrés, car ils ne sauraient manquer de l’identifier ici au grand écrivain que son prénom suffit à désigner. « Vitam inpendere vero », vouer sa vie à la vérité, est la devise de Jean-Jacques. Bourdin ? Rousseau ? Ici, c’est tout un.

Ni à l’un, ni à l’autre, n’agrée l’hommage du vice. Rousseau ne cède pas à ses blandices : « […] l’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Oui, comme les assassins de César, qui se prosternoient à ses pieds pour l’égorger plus sûrement. Cette pensée a beau être brillante, elle a beau être autorisée du nom célèbre de son auteur, elle n’en est pas plus juste. Dira-t-on jamais d’un filou qui prend la livrée d’une maison pour faire son coup commodément, qu’il rend hommage au maître de la maison qu’il vole ? » (Réponse au roi de Pologne, 1751 ou 1752). Quant à Bourdin, l’hypocrite, il le traque, il le bouscule, il ne lui laisse aucun répit. « Parlez ! Les Français veulent savoir ! », clame sa marionnette, qu’il adore, aux Guignols de l’info.

Que cache l’hypocrite ? Ce qu’il pense vraiment. Et pourquoi ? Parce que ses pensées véritables blessent l’honnêteté, la décence, la « common decency » d’Orwell. Aristote dans sa Rhétorique : « On rougit de paroles, d’actions, d’intentions honteuses. » Et de citer ce dialogue en vers de Sappho, qui n’est connu que par cette citation même :

ALCEE

Je voudrais faire un aveu, mais l’aidos (décence, pudeur, prudence) me retient.

SAPHO

Si tu avais un noble et beau désir, si ta langue ne brouillait pas tout pour masquer une inconvenance, la honte n’emplirait pas tes yeux ; tu aurais parlé franchement d’une chose juste.

Par exception, et en raison de ce passage, on prête à la poétesse de Lesbos une liaison avec Alcée de Mytilène, un homme, un poète lyrique lui aussi, son compatriote.

10 – Le surmoi, de Freud à Lacan

La fonction inhibitrice que Sappho attribue à l’aidos est, de notre temps, supportée par une invention freudienne, le surmoi. Il s’agit d’une « instance » différenciée du moi, apte à le prendre pour objet et à le juger au nom d’une loi d’autant plus rigide et cruelle qu’elle est faite de bric et de broc : interdiction de l’inceste, renoncement à l’hostilité envers l’autorité, exigences de la vie en société, apports éducatifs, prescriptions religieuses, leçons de morale, instruction civique, et tutti quanti. Ce côté attrape-tout en fait selon Freud « le représentant de la tradition, et de tous les jugements de valeurs qui subsistent ainsi à travers les générations. »

Depuis son apparition en 1923, le concept du surmoi, c’est un fait, est devenu populaire. Il parle au plus grand nombre. Il répond à quelque chose qui appartient à l’expérience intérieure du civilisé du XXe siècle, et cela se poursuit apparemment au XXIe, quelque chose comme le sentiment d’être habité, dominé ou parasité par « une poupée qui fait non, non, non, non » (Michel Polnareff, 2003) lorsqu’il voudrait passer à l’acte et réaliser des désirs qui ne sont sans doute ni plus beaux, ni plus nobles, que ceux du pauvre Alcée.

Le Docteur Knock décelait l’homme malade sous les apparences de la bonne santé. Jean-Jacques Bourdin voit dans ses interlocuteurs ce qui les ronge : leur surmoi. Ils souffrent de ne pas dire ce qu’ils pensent vraiment. Le temps de l’entretien au moins, il les soulage. Comment fait-il ? Tout se passe comme s’il avait connaissance du tour d’écrou supplémentaire donné par Lacan au concept du surmoi.

Tout part de ce paradoxe. On constate dans l’expérience clinique, et parfois à l’œil nu dans la vie quotidienne, que plus vous renoncez à satisfaire vos désirs pour complaire aux réquisits de votre surmoi, plus celui-ci se montre sévère et exigeant. Il en veut toujours plus, il est « gourmand ». Pour faire image, pensez à DSK et à Mère Teresa. Le surmoi du débauché lui fiche selon toute apparence une paix royale, on l’a vu notamment lors de son procès à Lille, tandis que tous les témoignages indiquent que son surmoi faisait vivre à la sainte les tourments de l’Enfer. Ce n’est pas juste ? Eh oui ! Mais c’est comme ça. Le surmoi semble exiger que la pulsion renonce à la satisfaction, mais si elle le fait, il s’irrite ; si elle ne le fait pas, il s’apaise. Disons, pour animer la chose, que le surmoi gueule: « Cède sur ton désir ! Laisse tomber ton fantasme ! Renonce à ta jouissance ! », mais si vous parvenez à lui faire dire ce qu’il pense vraiment, vous entendez : « Jouis ! »

Qui est Bourdin quand vous venez vous asseoir en face de lui ? C’est le porte-parole du peuple français vertueux. Edwy Plenel exerce la même magistrature informelle, mais sa méthode est différente.

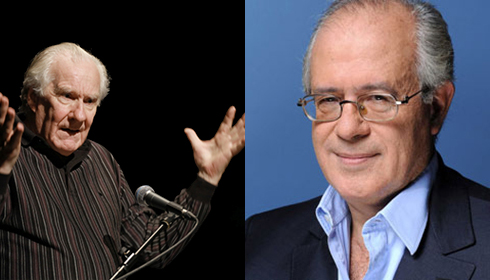

A Médiapart, on prend acte de vos propos. Puis, on les recoupe avec d’autres témoignages, recueillis avec art et persévérance. Enfin, mis à part quelques-uns qui reçoivent les félicitations du jury, vous êtes convaincu de mensonge, malhonnêteté, incompétence, paresse, racisme, abjection ou bêtise, c’est selon. Ce qu’incarne Plenel, c’est le surmoi à l’ancienne, le surmoi freudien, impitoyable avec les petites comme avec les grandes faiblesses du genre humain.

Le plus bel exemple date du consulat de Plenel au Monde avec Colombani et Minc : la mise au pilori de Roland Dumas, justement. Qui ne se souvient des bottines ? des statuettes ? de l’argent liquide fourré dans des coffres de banque ? Tout cela, livré saignant à un peuple devenu addict, exigeant deux ou trois fois par semaine sa livre de chair. Ah ! il n’était pas beau à voir, le Roland, quand les justiciers se lassèrent :

Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange

D’os et de chairs meurtris et traînés dans la fange,

Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux

Que des chiens dévorants se disputaient entre eux.

Le plus drôle – est-ce le mot juste ? – est qu’en appel, Dumas « fut reconnu innocent de l’ensemble des chefs d’accusation qui l’avaient amené devant la justice. » (Wikipédia).

Voyez maintenant Dumas devant Bourdin. C’est le jour et la nuit. Bourdin est tout miel. Il n’attend pas que Roland se tienne bien. C’est tout le contraire : il est entendu que Dumas est un coquin, un bon petit diable, plus politiquement incorrect tu meurs. Le contrat, c’est qu’il se lâchera, qu’il bravera le surmoi et son cortège d’interdits, qu’il se fera plaisir, et à nous, du même coup. Bourdin dit en somme ce que dit le surmoi lacanien : « Jouis ! »

Bourdin, l’Homme pulsionnel ! C’est le sens caché du slogan qui sert d’argument-marketing pour vendre le journaliste-vedette : « L’Homme libre ». Il est libre parce qu’il a rejeté les chaînes du surmoi d’interdiction ; libre parce qu’il est, au sens propre, qui est aussi celui du Canard, déchaîné ; libre parce que sa libido est libre.

L’enjeu secret de chaque entretien matinal, celui qui retient tant d‘auditeurs et de spectateurs, c’est de savoir si l’invité du jour fera ou non le saut de la mort. Choisira-t-il de rester tapi dans la tanière où il s’abrite des foudres du surmoi n° 1 ? Ou osera-t-il rejoindre Bourdin pour s’ébrouer avec lui et le surmoi n° 2 au grand air de la liberté ?

Le plus souvent, c’est tangent. L’invité hésite, tergiverse, voudrait noyer le poisson. Il est tenté, mais on voit son fil à la patte comme le nez au milieu du visage. Bourdin le houspille, le flatte, fait la grosse voix. Tempête sous un crâne (celui de l’invité) : le « politiquement correct » et le « politiquement incorrect » sont aux prises, qui aura le dessus ? Le suspense est total.

Il est rare que le PC soit terrassé. D’ordinaire, il tient le coup, mais l’incorrect s’insinue dans une fissure. L’invité, divisé, écartelé, aux abois, lâche une bourde. Elle fera le buzz du jour.

Bourdin, l’Homme aux bourdes… des autres !

A suivre