Leçon 2 : La scène incontournable

a) On plante le décor :

Elle est cette séquence (musique, réplique, plan) à jamais gravée dans votre mémoire et qui symbolise ce film que vous avez tant aimé…

Elle a franchi les frontières, les langues, les religions, maillant le cœur universel des hommes entre eux (ou les déchirant) voire déclenchant le scandale, la polémique.

Pour ma part, je m’en tiendrai au pur registre des comédies, des thrillers, des dramas et films à suspense.

Au départ, la scène incontournable, c’est trois lignes écrites dans le script.

C’est un moment clef pour le scénariste, à la genèse de l’écriture, bien avant la livraison de la première version d’un film.

Elle constitue le pivot « primus » de l’histoire, sur lequel vont se greffer les événements majeurs qui en découlent.

Elle plante pour ainsi dire le décor et le genre du film et se résume en UNE phrase.

C’est l’allumette qui vient enflammer la mèche de la dynamite :

-

1938, Le facteur sonne toujours deux fois, Tay Garnett.

Arrivé à la station service, Franck croise le regard de Cora, la femme du patron.

-

2000, Cast Away, Robert Zemeckis.

L’avion cargo de la FedEx qui transporte Chuck Noland s’écrase en mer.

Dans l’ascenseur, en présence de son amant, Violette tombe amoureuse de Corky, venue repeindre un appartement.

Parfois, l’allumette mérite une mèche plus longue.

-

1958, En cas de Malheur, Claude Autant-Lara.

S’accusant d’un meurtre accidentel, la belle et troublante Yvette, 22 ans (Brigitte Bardot) vient solliciter l’aide du célèbre avocat, André Gobillot, 50 ans (Jean Gabin) ; comme ce dernier hésite, Yvette retrousse sa jupe, offrant sa nudité contre la promesse d’un acquittement.

NB : Les films évoqués ici ont des structures narratives classiques, soit en trois actes, soit en cinq actes que l’on découpe ainsi : Ouverture 1, Acte 2, A3 & A4, Final 5.

La (et) les scènes capitales, apparaissent ainsi à chacun de ses différents actes, marquant l’évolution de l’histoire jusqu’à sa (ses) résolution(s).

Mais la toute première – celle qui nous intéresse − doit rester bien alléchante car c’est autour d’elle que s’orchestrent les conflits, les enjeux, les tensions, amorçant ainsi le compte à rebours et l’aliénation définitive du personnage et de son destin.

« Au commencement était le verbe » dit le saint des évangiles…

b) On ne plante pas le script :

À la fin des années 1920, les apprentis scénaristes face à des producteurs qu’on surnommait les moguls, les nababs, les tycoons… Des tyrans capricieux, caractériels, économes, critiques, méfiants – forcément, puisqu’ils inventaient en même temps un métier qui n’existait pas ! – ont élaborés le principe des feuillets couleurs (blanc, bleu ciel, rose pâle, jaune, violet, orange…) afin de distinguer chaque nouvelle version , la V1, puis la V2, puis la V3… Etc.

Pour deux raisons : chaque nouvelle couleur impliquait un effort d’écriture rénuméré repérable au premier coup d’œil et qualifié « upgrade », c’est-à-dire une version améliorée de la précédente donc supérieure.

Deuxio, dans le mille feuilles « arc-en-ciel » complexe qui se créait au fil des mois, on jugeait vite au nombre de pages blanches survivantes, la qualité de son auteur, créant ainsi très vite, une hiérarchie de scénaristes : il y avait LE chevalier blanc, qui rendait la bonne copie et raflait les meilleurs productions et le pauvre petit papillon tropical dont on connaît le sort funeste et bref.

Le pauvre scénariste débutant est vulnérable, on lui dit :

– Recommence ! Cette scène ne fonctionne pas !

Et il obéit.

Parfois, cela prenait des années, beaucoup de sacrifices, d’alcools et de tranquillisants.

Le spectre de la couleur compilée, revenait dans les cauchemars de nos auteurs tel un perroquet de Cuba (avant Fidel Castro) bavard, cancanier, plombant et soporifique.

Lors de ses débuts, l’humoriste stagiaire, Woody Allen ne s’en est jamais vraiment remis !

-

Woody Allen

Et pour ajouter à son supplice, sa mère Bertha qui détestait ce non-métier de pisse-copies et de gagman au cachet, jouait la critique effarouchée :

« Comment Woody, je suis à la page 6 que tu es déjà transformé en spermatozoïde ? »

Au cours de l’évolution « multicolore » du script, on pouvait distinguer parfaitement la scène qui avait été validé et restait blanche. Il s’agissait toujours de la même : la rencontre amoureuse.

Qualifiée de « scène incontournable » et soulignée dix fois en rouge par The Producer.

Pourquoi ? Pour le pognon mazette !

Elle représentait la moitié du budget, c’est-à-dire le cachet de la star féminine et celui de l’étoile masculine ! Au prix où leurs agents les avaient négociés, ils avaient intérêt à être rentables.

C’est ainsi que, dès la naissance d’Hollywood et de l’histoire filmée, on créa au cœur de celle-ci, la garante de son immortalité – la scène incontournable – accordées aux thématiques de genre, western, policier, comédie musicale, romantique, fantastique, horreur…

Nous allons comprendre sa genèse et son éclosion – du script au tournage – parfois aléatoire, car entre la volonté du scénariste sur sa table de travail, le diktat du producteur, la version du réalisateur et le satisfecit du spectateur calfeutré dans une salle noire, il y a des kilomètres de bonnes volontés et de désirs insatisfaits.

c) On ne plante pas une recette italienne :

Peut-on parler de (très) bon film en faisant abstraction des chiffres du box office ?

Oui, en se référant au cinéma d’auteur.

Non, si c’est moi qui suis le producteur ou le distributeur.

À quoi sert une œuvre qui reste cachée, boudée, ignorée ou segmentée ?

-

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, soucieux de la carrière de ses films et moins de son estomac, usait de cette métaphore :

– Si ma mère (la mama) se donne du mal pour nous préparer un grand, un bon, un fastueux dîner et que les invités ne viennent pas ? Le problème, ce n’est pas toute cette nourriture gâchée. C’est qu’elle ne trouvera personne pour lui dire si sa cuisine était bonne ou pas ?

Le but ultime d’un film est idem à la valeur d’un banquet : donner faim, rassembler, rassasier, marquer les sens, enivrer, devenir la madeleine de Proust ou le Festin de Babette (film de Gabriel Axel, Oscar 1988 du meilleur film étranger) …

Et pourquoi pas La Grande Bouffe ? (Film de Marco Ferreri, prix du Festival de Cannes 1973).

Et pourquoi pas La Grande Bouffe ? (Film de Marco Ferreri, prix du Festival de Cannes 1973).

Les chefs-d’œuvre dont on parle encore et toujours dans les festivals, les livres, les académies, les universités, les écoles de cinéma et les cours de récrés, reviennent parfois de loin : déboutés à leurs époques par les critiques et le public, le temps les a bonifiés et réinstallés au premier rang des élèves méritants.

Lorsqu’en 1964, alors que le western est tombé en désuétude, le réalisateur italien, Sergio Leone (1929-1989) choisit un acteur inconnu, Clint Eastwood, pour tourner dans un remake d’Akira Kurosawa (Yojimbo) : Pour une poignée de dollars.

-

Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars

Le budget est dérisoire, le cachet de Clint Eastwood est de 15 000 dollars (les autres comédiens ont refusés) et le tournage se déroule en Espagne, dans des conditions précaires.

À sa sortie, le distributeur allemand se fait rembarrer par le marché américain et Clint refuse de montrer cette « guignolade » à sa femme et à ses amis d’Hollywood.

Mais trois mois plus tard, en Europe, c’est la déferlante triomphante du film qualifié de « western spaghetti » grâce aux envolées mélodiques extraordinaires du compositeur (jamais oscarisé !) Ennio Morricone.

Comme Sergio Leone n’a pas prévu ce succès qui devient international, il a négligé de négocier les droits pour le monde entier. Le malin Akiro Kurosawa lui tombe dessus dès que le film emporte les suffrages aux USA, exigeant la moitié des recettes.

Sergio et Clint vont récidiver ensemble, mais dans cette collection magnifique de western, l’une d’entre elle se distingue par sa scène incontournable dans Il était une fois dans l’Ouest.

-

Duel au sommet dans Il était une fois dans l’Ouest

Quand Charles Bronson joue de l’harmonica et accomplit sa vengeance. Le thème musical, le flashback explicitant le « pourquoi » de cette séquence reste monumental. D’ailleurs, Leone faisait jouer en direct le solo de l’harmonica sur le plateau, histoire de mettre en condition les acteurs.

d) La preuve par trois

En découvrant chaque nuit (ou semaine) des petits chefs-d’œuvre que je télécharge sur mon iPad, je me pose la question : pourquoi ces films sont passés à côté de leur public ?

Dès lors, je me réfère au principe de « La scène incontournable » …

Celle qui commence le film (la promesse), celle qui l’éclate (le climax) et celle qui le conclut (l’héritage) créant un souvenir indélébile.

Ex : La Femme Du Boulanger (1938) de Marcel Pagnol, film tiré d’un épisode du roman de Jean Giono, Jean le bleu (plusieurs œuvres de Pagnol sont inspirées de Giono).

-

Affiche d’une représentation théâtrale de La femme du boulanger

– Aurélie, la jolie femme du boulanger Aimable Castanier (vieux, gros et moche) rencontre Dominique, un jeune et beau berger (promesse de l’acte 1).

– Quand elle s’enfuit avec lui, le pauvre boulanger cocu et mortifié, refuse de cuire le pain, le village (affamé) se mobilise pour ramener la femme adultère à son mari. (Résultante de la scène incontournable, fin acte 2).

– Aurélie revient chez son époux qui reste assis devant son four. Silence. Elle ne donne aucune explication. Lui remet son feu en marche. (début acte 3).

Soudain, la chatte domestique (qui avait disparue, elle aussi) se présente et miaule à la fenêtre. Le boulanger s’adresse alors à l’animal, Miss Miaou Miaou, et l’invective, la traitant de salope, de traînée, sans jamais regarder Aurélie… (Scène climax de l’acte 3).

– Le jour suivant, il y a la queue devant chez le boulanger. Les avis sont unanimes. Le pain est vraiment délicieux. (Fin et résolution des actes 1 & 2)

Morale de l’histoire : l’infidélité est un « mâle » nécessaire à la survie d’un groupe quand elle met à jour sa vulnérabilité.

Si ses divers créateurs géniteurs se torturent dignement les méninges, c’est qu’ils savaient que derrière celle ci – le succès du septième art devenu planétaire – une autre plus importante devait en être l’apogée : la scène culte !

e) Ah ! Enfin un peu de culte !

Grande sœur rutilante de la scène incontournable, elle est parfois accidentelle.

Écrite, story-boardée, tournée puis montée, sans volonté autre que de s’inscrire à sa place dans le scénario, elle surprend – non pas les premiers concernés, auteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs – mais bien un public vierge, non-partisan qui, sitôt après la séance va s’empresser de la raconter et activer le bouche à oreilles.

Ce fût le cas en 1955, de Marilyn Monroe dans Sept Ans de Réflexion de Billy Wilder, lorsque ce dernier, la posa en robe blanche plissée, au-dessus d’une grille d’aération.

-

Sept ans de réflexion, avec Marilyn Monroe.

À chaque passage du métro, la robe blanche se gonflait tel un parachute, découvrant les jambes et la culotte blanche de The Girl (elle n’a pas de nom dans le film).

La séquence accumula les scandales et les interdictions du comité de censure : à cause des puissants projecteurs, la culotte de l’actrice devenait transparente et selon le comique Groucho Marx (Si Marilyn avait été un beau juif, on lui aurait vu sa religion), bref, bien avant l’entrejambe de Sharon Stone dans Basic Instinct, la sexualité en cinémascope réveilla la nation et son voyeurisme non-avoué.

Cette séquence, au départ bon enfant, due être retourner en studio, pour éviter la foule de New York qui se rinçait l’œil, et les paparazzis ravis de s’offrir le seul triangle de chair frontal que Marilyn jusque-là, n’avait jamais dévoilé.

Elle coûta un divorce à l’actrice avec son mari Joe DiMaggio, présent sur le tournage ce fameux soir là et fût effaré du potentiel érotique de son épouse (qui gloussait de joie, elle, dévorée des yeux par la foule d’un soir d’été).

Vox populi donc. Car la scène d’anthologie – et aussi le dialogue qui l’accompagne ou la musique – entreprend une deuxième carrière à la télé (ou sur le net) grâce aux humoristes, admise ainsi dans le panthéon des parodies et des détournements.

-

1982, E.T, L’Extra-Terreste, Steven Spielberg.

E.T montre le ciel et clignote désespérément : « Phone Home ».

-

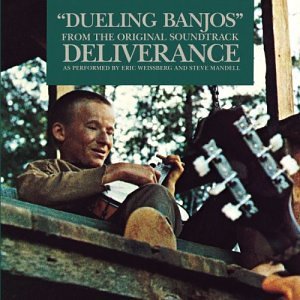

1972, Déliverance de John Boorman (Oscar du film 1973).

Duelling Banjos… Lorsque Ronnie Cox improvise à la guitare folk, un duo musical avec un enfant trisomique, génie du banjo.

-

1960, Psychose, Alfred Hitchcock (4 nominations aux Oscars 1961).

La scène de la douche (70 prises différentes pour 45 secondes). Le corps de Marion est lardé de coup de couteaux dans la salle de bains.

-

1998, Mary à Tout prix, Bobby & Peter Farrely

Mary remarque le gel « humain ? » fixé sur la mèche de Todd (à la recherche de son sperme disparu post-masturbatoire).

-

1976, Marathon Man, John Schlesinger.

Le dentiste sadique (et Ex-Nazi) à Dustin Hoffman : « Est-ce sans danger ? »

-

1997, Titanic, James Cameron.

Léonardo & Kate sur la proue du Titanic : Nous sommes les rois du monde ! »

-

1979, Les Bronzés font du Ski, Patrice Leconte.

Michel Blanc à Gérard Jugnot : « Tu vois … Je crois que toi et moi on a un peu le même problème, c’est-à-dire qu’on peut pas vraiment tout miser sur notre physique… surtout toi… »

En presque 38 ans de flirt serré avec le cinéma, jamais personne de cette profession m’a dit « avant » la toute première projection privée :

– Tiens-toi bien mon gars, tu vas te prendre une scène CULTE plein les yeux et les oreilles…

Elle demeure « le » miracle du cinéma et aussi l’apogée d’un savoir-faire.

La scène culte étant le maillon voisin explicite de la scène incontournable, elle parachève le climax narratif du film ou de l’un de ses actes.

f) Quand la scène incontournable n’appartient plus à l’auteur

Dans son livre remarquable Écriture, Mémoires d’un métier, Stephen King, auteur de 50 romans et nouvelles dont une vingtaine adaptés au cinéma (Carrie, Dead Zone, Shining, Stand by me, Cujo, La Ligne verte, Misery, Christine, Creepshow, les Évadés… etc), fait état de la schizophrénie qui condamne l’écrivain à succès.

Chaque fois que son œuvre devient film, il porte deux jugements.

Celui de Stephen, le spectateur enthousiaste et celui de King, l’auteur sur ses gardes.

Il établit une distinction entre l’idée de départ, la scène d’ouverture – celle qui lui insuffle le sujet du livre – et la scène « redondante », fruit de l’adaptation cinéma.

La première lui appartient, la seconde lui échappe (elle passe par le scénariste, le réalisateur et le monteur).

Pourtant, c’est cette dernière qui marque les esprits des spectateurs dont certain sont ses plus fervents lecteurs (qui ont oubliés la version originale).

Ex : Shining de Stanley Kubrick, 1980.

-

Jack Nicholson dans Shining.

– Dans un immense hôtel désert, Jack Nicholson alias Danny, poursuit sa femme Wendy avec une hache et défonce la porte en hurlant : « Heeeeeere’s Johnny ! ».

Dans son roman, il s’agissait d’un maillet de croquet et Stephen King n’a jamais écrit cette scène de salle de bain.

Stanley Kubrick la choisira pour l’affiche.

Au cours de sa carrière de romancier, Stephen estime avoir beaucoup été trahi par les réalisateurs, mais, enfant béni au pays du dieu dollar, il a su se faire largement payé de ces passe-droits.

g) Ma scène incontournable

Il s’agissait d’une séquence d’ouverture écrite pour l’un de mes premiers films.

– Ext jour, golfe de Gascogne, pays basque :

À trois cents mètres des côtes, sur l’océan, un surfeur dévale une grosse vague.

Ciel bleu, soleil pur pour une mer menaçante.

À l’intérieur du rouleau, le surfeur pressent qu’il va se faire « avaler » dans le tube.

Il s’accroupit sur sa planche, améliorant l’angle et la vitesse.

La lèvre de la vague se referme sur lui dans un fracas liquide terrible.

Nous sommes sous l’eau, avec la vision de la vague à l’envers qui poursuit sa route.

Plus bas, dans les tourbillons sous marins, le corps du surfeur apparait, presque évanoui.

Sa planche brisée flotte loin de lui, portée par l’écume de nouvelles déferlantes.

Nous sommes près du corps du surfeur.

Nous nous rapprochons de lui, de son visage. Est-il mort ?

Ses yeux s’ouvrent et avec lui, nous découvrons qu’il est loin de la surface de l’eau.

Il manque d’oxygène. Il pousse un cri et nage… en remontant vers la lumière.

Des filaments de bulle balisent son ascension difficile.

Le soleil qui brille sur la mer est comme un point jaune de survie.

Le surfeur n’est plus qu’à un mètre de la surface. Il jette ses bras vers la lumière.

Vers l’oxygène, l’air qui manque à ses poumons.

Fondu enchaîné avec le point lumineux phosphorescent.

C’est le spot néon d’un ascenseur d’hôpital qui se reflète dans un miroir.

Il éclaire un drap blanc et un visage aux yeux fermés. Notre surfeur est sur une civière roulante, encadré par deux infirmiers qui parlent football. L’un d’entre eux appuie sur l’étage : réanimation. Qu’est-il arrivé ?

Cette scène coûtait beaucoup trop cher.

Quand le producteur l’a budgété, il est devenu vert. Soit : un cascadeur, un surfeur pro doublure, une équipe hélico, une équipe bateau, une équipe jet-ski et une autre de prises de vues sous-marine, sans oublier un bateau pour transporter tout ce beau monde et une semaine de tournage (avec météo favorable).

C’est cette option qui a été choisie :

– Mon héros prend sa douche dans la salle de bain. Il est content et chante tout en se lavant. Près de lui, à proximité du rideau de douche, une planche de repassage au pied replié, est posée debout contre le mur teinté de vapeur d’eau chaude.

En tentant d’esquisser un pas de danse, le héros glisse sur la savonnette, s’accroche au rideau et tombe à terre entraînant avec lui, la planche à repasser, qui lui dégringole sur le crâne et l’assomme net.

Séquence bon marché mais moins exaltante que la première version, non ?

Elle ne fût pas retenue au montage.