Régulièrement, le nom d’Haruki Murakami est cité pour le prix Nobel. A son actif, une douzaine de romans, des recueils de nouvelles, un récit autobiographique, et la trilogie « 1Q84 », qui vient d’être traduite et publiée en France. Odyssée initiatique entre deux mondes parallèles, elle connaît déjà un immense succès au Japon et reçoit le même accueil enthousiaste dans tous les pays qui la traduisent. Ni meilleure, ni moins bonne que ses précédents romans, la trilogie est un peu différente, mais tout aussi envoûtante, aussi parfaite dans ce qui fait la perfection de tous ses livres : une description d’une justesse idéale de la condition humaine dans ce qu’elle a d’irréductible à la rationalité.

Cette justesse est paradoxalement – et c’est peut-être ce à quoi se résume le mieux l’art de Murakami – obtenue en convoquant des éléments parfaitement irrationnels pour illustrer le caractère aléatoire de la vie, de la santé, de l’amour, de la beauté. A contrario, il évoque sans relâche la certitude de la mort, sa fatalité, son aspect inéluctable et surtout notre ignorance complète à son sujet. On pourrait dire que pour Murakami, la vie est déraisonnable, seule la mort est raisonnable.

Comment ne pas penser à Shakespeare qui, de la même manière, a balayé tout le spectre de la vie humaine et de ses passions pour arriver finalement à « the undiscovered country from whose bourn no traveller returns… » ?

Quand Murakami dans « Sommeil » fait dire à son héroïne :

« La mort était peut-être un état complètement différent du sommeil ? C’était peut-être des ténèbres éveillées et sans fin comme celles que je contemplais en ce moment derrière mes paupières closes. La mort, cela revenait peut-être à rester éternellement dans les ténèbres ?

Non, ce serait trop affreux. Si la mort n’était pas un état de repos, quel salut espérer dans cette vie imparfaite et éreintante ? Mais finalement, personne ne savait ce qu’était la mort. Qui donc l’avait vraiment vue ? Personne. Seuls les morts connaissent la mort. Les vivants en ignorent tout. Ils ne font qu’imaginer. Simples supputations. Ce n’est même pas logique de penser que la mort soit un repos. On ne sait pas tant qu’on n’est pas mort. Mourir peut-être n’importe quoi d’autre que le repos. (….)

Si jamais la mort, c’était ça, que devais-je faire ? Si la mort c’était rester éveillé pour l’éternité, les yeux fixés sur les ténèbres ? »

N’est-ce pas la traduction parfaite, quatre siècles plus tard, de :

« To die, to sleep. To sleep, perchance to dream. Ay, there’s the rub ; for in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause.

(…)

The dread of something after death puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of”

Dans “Le singe de Shiganawa”, l’héroïne Mizuki a perdu son nom : elle le retrouve après avoir rencontré une psychanalyste astucieuse qui lui fait rendre par un singe son badge de lycéenne qu’elle croyait avoir perdu en même temps que celui qu’une amie mystérieuse lui avait confié peu de temps avant de se suicider. Mizuki ne se pose pas de questions quand elle sait qu’il n’y a pas de réponses : pourquoi la belle Yuko Matsuraka, qui ne lui avait jamais fait de confidences, vient-elle la voir, lui déclare souffrir de la jalousie et lui demande de garder son badge avant de disparaître et de se suicider quelques jours plus tard ? Pourquoi se décide-t-elle à consulter la psychanalyste ? Pourquoi est-ce un singe qui a volé les deux badges ?

Mizuki retrouve son nom. Rien n’est logique mais tout tombe juste. C’est Murakami. Et c’est Shakespeare : des spectres, des poignards qui traversent les airs, des fous qui disent des choses exactes. Et tout tombe juste.

Mizuki, racontant sa vie à la psy pense « Mon Dieu. Quelle vie inintéressante ». Il faut le choc du souvenir qui revient, celui de Yuko, pour que les événements sortent de la routine, et qu’elle accepte l’irrationnel. Alors, elle est apaisée. « Avec ce nom, le sien, elle pourrait mener une vie normale. Les choses iraient mieux peut-être. Ou peut-être pas ». Toujours cette constante chez Murakami, l’incertitude de toutes choses dans cette vie, et ici on songe à Pascal, qui écrivait :

« Voilà notre état véritable. C’est ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d’ignorer absolument. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d’un bout vers l’autre. Quelque terme où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte et si nous le suivons, il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d’une fuite éternelle. »

Pascal, sous la plume duquel nous n’aurions pas été surpris de lire les propos tenus par K., le héros des « Amants du Spoutnik » :

« C’est ainsi que nous poursuivons nos existences, chacun de notre côté. Si profondément fatale que soit la perte, si essentielle que soit ce que la vie nous arrache des mains, nous sommes capables de continuer à vivre, en silence – même lorsqu’il ne reste plus de notre être qu’une enveloppe de peau tant nous avons changé intérieurement. Etendant la main pour tirer vers nous la quantité de temps qui nous est allouée, nous sommes capables de la laisser filer en arrière sans rien faire. »

Comme Hamlet, K. écarte l’idée de suicide. Comme Hamlet, il s’obstine à vivre, quelles que soient les contingences. Sans même le secours d’un pari.

Auteur immense, Haruki Murakami vient à nouveau d’être écarté du prix Nobel. A moins que ses livres ne contiennent absolument rien d’autobiographique, il y a fort à parier qu’il n’en soit que modérément affecté. Qu’il poursuive, si possible, sa description merveilleuse d’un monde où les chats parlent, les éléphants volent, où l’on se volatilise après un chagrin d’amour et où l’on voit deux lunes dans le ciel. La galaxie de ses lecteurs n’en demande pas davantage.

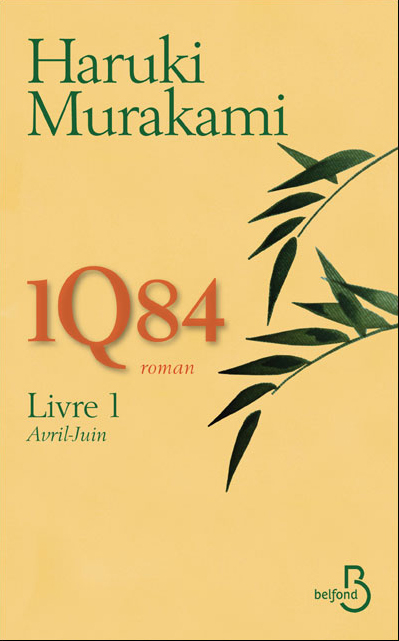

Haruki MURAKAMI

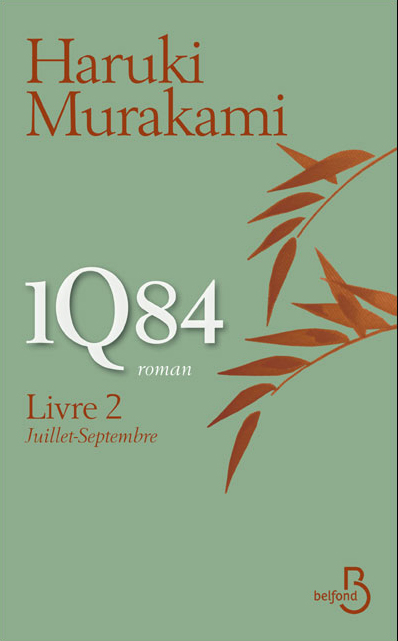

Haruki MURAKAMI

1Q84 – Livre 1, Avril-Juin

Août 2011

23 € – 544 p.

1Q84 – Livre 2, Juillet-Septembre

1Q84 – Livre 2, Juillet-Septembre

Août 2011

23 € – 544 p.