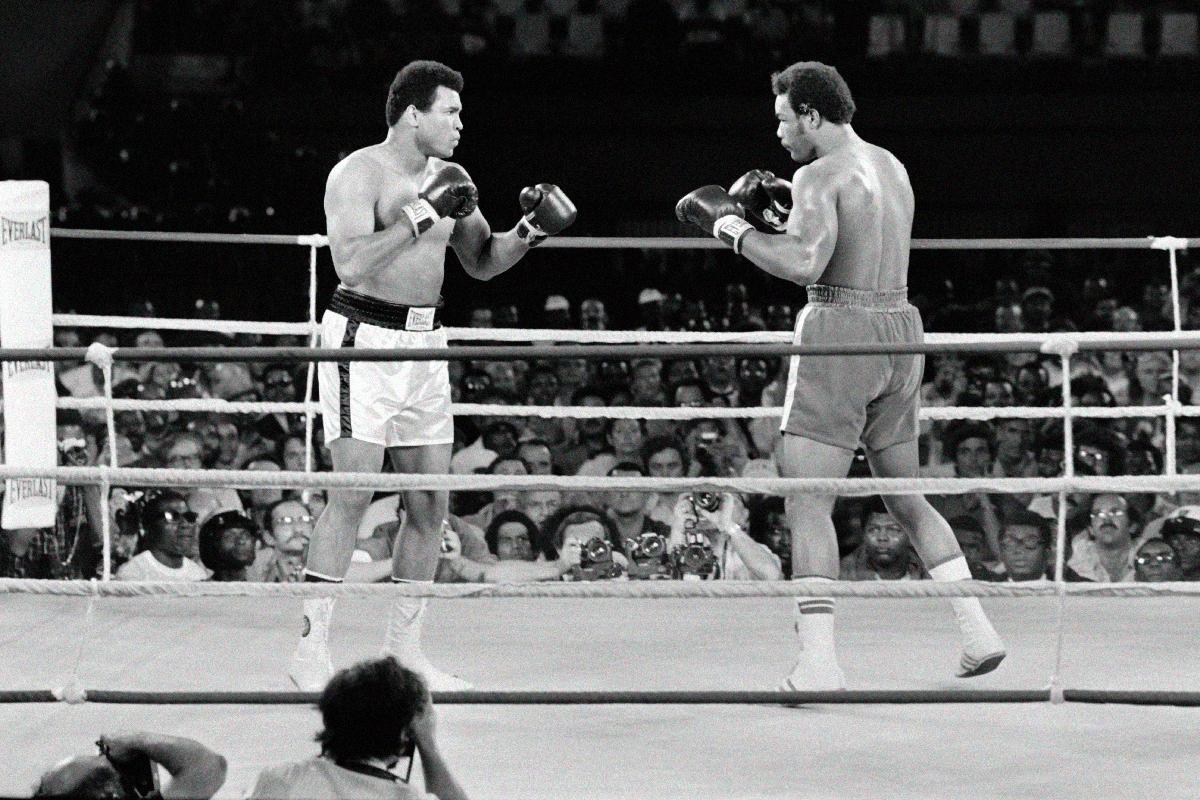

C’était un mercredi à Kinshasa, le mercredi 30 octobre de l’année 1974 : « rumble in the jungle », « bataille dans la jungle », le match du siècle.

Á ma gauche Mohamed Ali, champion olympique de boxe catégorie poids-lourd en 1960 et champion du monde quatre années plus tard. Rebelle parmi les rebelles, il a abjuré son nom d’esclave Cassius Clay ; il s’appelle désormais Mohamed Ali. Deviens qui tu es, dirait Nietzsche. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali, l’indocile.

À ma droite, George Foreman, « Big George », champion olympique même catégorie en1968 et nouveau roi incontesté du ring. George Foreman est un afro-américain sans histoire, convenable, policé. Quand John Carlos et Tommie Smith lèvent leur poing ganté de noir dans le ciel de Mexico en signe de protestation; Foreman, lui, enveloppe son titre olympique dans la bannière étoilée.

Ali contre Foreman. Foreman, le nouveau prodige contre Ali, le revenant.

Sur le ring, Foreman est un cogneur, un démolisseur, un bûcheron : le corps épais, les poings lourds et serrés, il marche vers l’avant quelque soit son adversaire, transperce la garde de celui-ci, balance des coups de butoir. Tête, bouche, ventre, il frappe, frappe dur, assomme. Furie, guerre éclaire, pure furie. Foreman est une véritable machine d’assaut, une terrible puissance de feu. Il inspire la peur, la terreur à ses adversaires. Alors la durée de son combat contre Ali? Foreman : « Peut-être une reprise. L’important est que je parvienne à le toucher et j’y arriverai tôt ou tard. Il pourra courir sur le ring mais il ne pourra pas se cacher ».

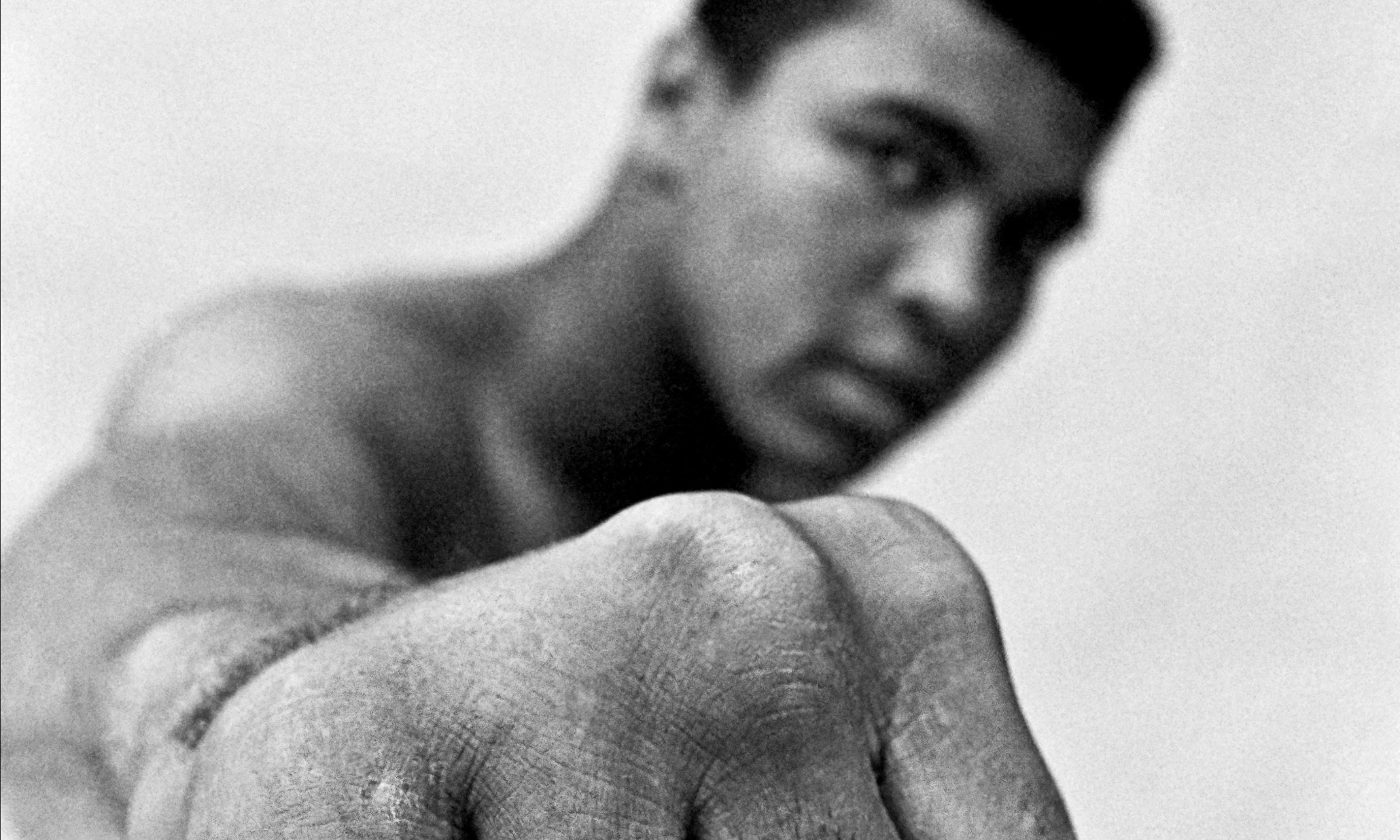

Ali lui, est un styliste, un danseur. D’une corde à l’autre, gauche droite, droite gauche, il danse ; sur le ring, il danse; Ali, lui, est un jazzman. Sur le ring, il swingue, gauche droite, droite gauche. Et le verbe flamboyant, provocateur, arrogant, il hurle : « Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille. Me, We ; Moi, Nous ! »

Mohamed Ali, George Foreman.

C’était un mercredi à Kinshasa, le mercredi 30 octobre de l’année 1974 : « rumble in the jungle » « bataille dans la jungle », super choc, combat du siècle, rencontre entre deux titans, deux monstres de la boxe.

Pour les bookmakers, aucun doute sur l’issue du combat : le ring n’est pas une scène de danse : la boxe est un sport de brutes, une affaire de sudation, de pénitence, de douleur, de nez écrabouillés, d’arcades sourcilières sectionnées, de figures écrasées, de cervelles bringuebalées et non de danse, et non de jazz. La boxe est une fête de la violence, une exhibition rustre de la bestialité, un spectacle de l’anéantissement. Il s’agit de taper dans la viande de l’adversaire ; il s’agit de transformer son visage en bouillie de chair. Et à ce jeu-là, Foreman est le plus puissant. Un seul de ses coups suffira d’ailleurs. Réciprocité antagoniste de deux corps aveugles, meurtre sacrificiel de l’un : c’est la règle du ring ; Ali joue sur le fil de la mort. Le plus fort a toujours raison: Ali n’a aucune chance.

Pour Ali, la boxe n’est ni une simple mise en scène de torses ciselés, de biceps saillants, de muscles bandés, ni un frugal métier du corps ; c’est aussi une danse-combat, un art de l’esprit, un ballet de l’insaisissable, une technique du mental, un sport du langage, de la conscience. Alors, dit-il, il gagnera d’autant plus qu’à Kinshasa, les forces de l’envoûtement sont avec lui. Ali : « I am bad. La semaine dernière je me suis battu contre un alligator, oui un alligator, j’ai catché avec une baleine, mis des menottes aux éclairs, foutu la foudre en taule, j’ai tué un roc, massacré une pierre et envoyé une brique à l’hosto. Je suis pire qu’un mal incurable. I am bad. Méchant. Rapide. Hier soir quand j’ai éteint la lumière, j’étais au lit avant qu’il fasse noir. Rapide. Vous baisserez le nez quand je battrai Foreman, vous tous. Vous pariez sur lui mais il est mal barré. Vous verrez, je suis le plus grand. I am bad. »

« Boma ye ! Ali boma ye ! ». Ali se tourne vers la foule et chante : « Ali boma ye » ; et la foule, dans les gradins, emportée, transportée, saisie par la frénésie, de reprendre en chœur le refrain « Ali boma ye ! Ali tue-le ». Ali veut installer le bruit et la fureur de la multitude sur le ring, à ses côtés, de son côté. Ali sait que la foule porte en elle le goût du KO. Ali veut installer les spectateurs à ses côtés. Qu’ils viennent, qu’ils dansent, qu’ils mangent et donnent des coups avec lui. Ali veut installer la solitude dans la tête de Foreman. Ali veut gagner le combat avant le premier coup de poing. Ali n’est pas aveugle ; Ali sait que chaque coup porté sur ce ring est un engagement dans l’histoire ; Ali sait qu’il tient le rôle de sa vie.

Premier coup de gong, le combat est lancé. Foreman jaillit de son coin avec un knock out dans chaque poing. Il fonce, il veut cueillir Ali tout de suite. Ou alors installer l’angoisse, la terreur, le tremblement dans sa tête ; faire taire cette langue pendue. Ali ne se dérobe pas ; Ali ne virevolte pas ; Ali ne danse pas. Et pourtant il avait dit qu’il danserait : « Le ring est une scène de danse. Je vais voltiger, je vais danser, je vais l’aiguillonner de mon direct du gauche, je vais l’irriter avec mes crochets, je vais l’épuiser. » Et pourtant Ali ne danse pas, Ali ne cherche pas l’esquive. Insouciant, léger, il baisse même la garde. Il nargue son adversaire. Foreman cogne. Foreman se déchaine. La rage du fort ; la rage du plus fort. « Allez George! Plus fort George ! Plus fort que ça ! » hurle Ali. « Mais c’est qui ce type qui ose s’adresser ainsi à moi ? C’est qui ce type qui ne sait pas que mes coups sont mortels ? C’est qui ce type?» fulmine Foreman.

Deuxième round : Mohamed Ali va maintenant se mettre à danser, se dit la foule. Le gong de la reprise sonne et Ali ne danse pas. Il se tasse dans les cordes. Ali est dans les cordes, acculé dans les cordes. Corps à corps dans les cordes. Coups aux flancs. Ali avait dit qu’il danserait, qu’il n’arrêterait pas de danser. Et bien, il ne danse pas. Il encaisse les coups. Il absorbe les coups. Ali ne danse pas. Foreman voulait l’acculer dans les cordes, Ali s’y met tout seul, il encaisse les coups, rebondit des cordes avec un sourire méprisant sur les lèvres, rend coup pour coup avec précision. Round après round Foreman se met à douter, à perdre son assurance. La peur… Lui qui n’a jamais connu la peur sur un ring… La peur pèse sur ses gants maintenant. La peur dans ses yeux. La peur dans ce corps jusque-là terrifiant. Foreman se fissure, Foreman s’épuise.

Septième round, Ali sait que Foreman flotte. Crochets, directs, Ali encercle Foreman de ses poings et de sa voix, il le traite de tocard. La marche ralentie, une monticule au milieu du front, Foreman vacille. Il est à l’extrême limite de sa résistance.

Huitième round, et revoilà Ali qui redevient Ali. Ali qui déploie et redéploie ses jambes ; Ali qui se met à danser ; Ali qui provoque, insulte Foreman : « Attrape-moi imbécile ! Tu ne sais même plus où je suis ». Foreman semble désemparé. Ses coups sont lourds, maladroits. La fatigue. Gauche droite, droite gauche, Ali danse. Il danse, il danse et frappe. Une gauche puis un crochet droit, rapide, foudroyant. Foreman tombe de tout son poids. Foreman s’écroule. Foreman est au tapis. Le coup fatal. Foreman git au sol, les bras en croix. L’arbitre compte, compte, compte jusqu’à 9. Foreman, le courant de sa force coupé, ne se relèvera pas. Un coup vient de faire basculer son destin. Un coup vient de cisailler son temps. Triomphe sans bavure d’Ali, déclaré vainqueur dans une émotion inénarrable. Jubilation de la foule. Hurlement de la foule. Comme si, elle aussi boxeur sur le ring, elle venait d’échapper miraculeusement à un anéantissement attendu, fatal, inexorable. Comme si, sortant d’un songe, elle était étonnée, surprise, de se retrouver toujours vivante et debout, verticale comme Ali, le plus grand boxeur de tous les temps. Foreman est à terre. Ali le regarde et Ali pense en silence : « Quand un homme est à terre, aide-le à se relever. » Les champions ont toujours quelque chose de spécial au fond de leur âme: un désir, un rêve, une vision, le courage; le courage de danser contre le vent, le courage d’affronter l’impossible. Avec style et élégance. L’ombre du papillon dansera encore longtemps sur Kinshasa.