ENIS BATUR directeur de publication de la maison d’édition turque Kırmızı Kedi.

ENIS BATUR directeur de publication de la maison d’édition turque Kırmızı Kedi.

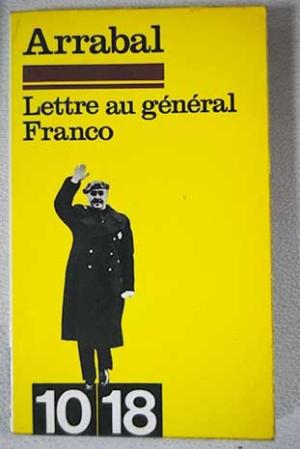

Bientôt: Lettre a Franco de Fernando Arrabal

Kırmızı Kedi Publishers was founded in 2008, and entered the market with very prominent foreign authors like J Sylvia Plath, J.L. Borges, Virginia Woolf, Umberto Eco, John Le Carré, Michael Cunningham, Günter Grass, Fernando Arrabal and classic authors like Franz Kafka, Stefan Zweig etc. Now we have 1000 titles in our catalogue and think that this is quite a number to be accomplished in 10 years. Within this ‘children’s books’ amount to 500 titles. Our growth rate is well above the average in this sector. In 10 years we have become one of the 5 major publishing houses in Turkey. Kırmızı Kedi Publishers. Ömer Avni Mahallesi . Emektar Sokak, No: 18 Gümüşsuyu, Beyoğlu . 34427 İstanbul

_______________________________________________________

« LETTRE AU GÉNÉRAL FRANCO ». Texte de la lettre envoyée par Arrabal à Franco le 24 Pédale de l’an 101 de l’Ère ‘Pataphysique (18 mars 1971,v) ARRABAL,.. Fernando. download free, A third scenario could also exist. Each website will list the studio accomplishments, goals as well as the style of dancing that they specialize in. This is becoming a modern facility and a favorite of the fans. You can have hairpin turns, and right and left turns at all sorts of angles. Most important, what amount do you have as a down payment on the property? The potential lender will of course review your credit reports. In Hollywood, success can sometimes be a corrosive toxin that slowly eats away a talented director, especially if he makes the wrong choices

Arrabal, Fernando 1932-. Texte intégral de la lettre envoyée par Arrabal á Franco le 18 mars 1971. Traduction francaise de Dominique Sevrain. Texto en francés y español.

Excelentísimo Señor:

Le escribo esta carta con amor.

Sin el más mínimo odio o rencor, tengo que decirle que es usted el hombre que más daño me ha causado.

Tengo mucho miedo al comenzar a escribirle:

Temo que esta modesta carta (que me conmueve de pies a cabeza) sea demasiado frágil para llegar hasta usted; que no llegue a sus manos.

Creo que usted sufre infinitamente; sólo un ser que tanto sufre puede imponer tanto dolor en torno suyo; el dolor preside, no sólo su vida de hombre político y de militar, sino incluso sus distracciones; usted pinta naufragios y su juego favorito es matar conejos, palomas o atunes.

En su biografía, ¡cuántos cadáveres! en África, en Asturias, en la guerra civil, en la postguerra…

Toda su vida cubierta por el moho del luto. Le imagino rodeado de palomas sin patas, de guirnaldas negras, de sueños que rechinan la sangre y la muerte.

Deseo que usted se transforme, cambie, que se salve, sí, es decir, que sea feliz por fin, que abandone el mundo de represión, odio, cárcel, buenos y malos que hoy le rodea.

Quizás haya una remota esperanza de que me oiga: siendo niño me llevaron a un acto oficial que usted presidía.

Al llegar usted, entre ovaciones, las autoridades le agasajaron.

Entonces una niña, preparada para ello, se acercó a usted y le tendió un ramo de flores. Luego comenzó a recitar un poema (mil veces ensayado)… Pero, de pronto, presa de emoción, se puso a llorar. Usted le dijo, acariciándole la mejilla:

– No llores, yo soy un hombre como los demás.

¿Es posible que hubiera en sus palabras algo más que el cinismo?

Yo no formo parte de esa legión de españoles que al finalizar la guerra civil cruzaron los Pirineos cubiertos de nieve. Como mi amigo Enrique que tenía entonces once meses. Las barrigas secas, el espanto a borbotones buscaban la cima y huían del fondo de la furia.

¡Cuánto heroísmo anónimo!

¡Cuántas madres, a pie, con sus hijos en brazos!

Luego, a lo largo de estos años, de estos últimos lustros, ¿cuántos huyeron?

¿Cuántos emigraron?

Hace siglos, en tiempos de la Inquisición, vivía en Ávila una niña de ocho años. Un día tomó a su hermanito por la mano y se escapó de su casa. Recorrieron campos y montañas. Por fin su padre consiguió dar con ella. Le preguntó:

– ¿Por qué te has escapado?

– Quería irme de España.

– Pero ¿por qué?

– ¡Para conquistar gloria!

Lo mismo que dijo esta niña -Santa Teresa- hubieran podido decir tantos que se fueron: cientos de miles.

Y también los Goya, los Picasso, los Buñuel…

Lo mismo hubiéramos podido decir los que en 1955 salimos de su España negra.

Para conquistar gloria, en el sentido más fascinante de la palabra.

Esa niña que se escapaba en busca del apoteosis, más tarde iba a sufrir en su carne y en su alma los golpes de la intolerancia de entonces: la Inquisición.

No vea en mí ningún orgullo. No me siento de ninguna manera superior a nadie y menos que a nadie a usted. Todos somos los mismos.

Usted debe escuchar esta voz que le viene volando por encima de media Europa, bañada de emoción.

Lo que le voy a escribir en esta carta podrían decírselo la mayoría de los hombres de España si no tuvieran sus bocas lacradas, es lo que dicen en privado los poetas.

Pero no pueden proclamar en voz alta lo que les grita el corazón.

Arriesgan la cárcel.

Por eso tantos se fueron.

Su régimen es un eslabón más dentro de una cadena de intolerancias que comenzaron en España hace siglos.

Quisiera que usted tomara conciencia de esta situación.

Y, gracias a ello, quitara las mordazas y las esposas que encarcelan a la mayoría de los españoles.

Éste es el propósito de mi carta:

Que usted cambie.

Usted merece salvarse como todos los hombres desde Stalin hasta Gandhi.

Usted merece ser feliz: ¿cómo puede serlo sabiendo el terror que su régimen ha impuesto e impone?

Mucho tiene usted que sufrir para crear en torno a usted la intolerancia y el castigo.

Usted también merece salvarse, ser feliz.

España tiene por fin que cesar de emponzoñar a su pueblo.

¡Cuánta ceniza, cuántas lágrimas, cuánta muerte lenta sobre funerales de chatarra al son de campanas podridas!

Este país era España.

Sus reyes se llamaban, por ejemplo, Alfonso X El Sabio o Fernando III El Santo. Este monarca se proclamó el « Rey de las tres religiones ».

(Me siento orgulloso de llevar su nombre).

Imagínese la España de hoy aceptando las tres corrientes de pensamiento más populares en el país y apadrinándolas en toda libertad: la democracia, el marxismo y la religiosidad.

Si usted delegara su poder al pueblo, ¡qué felicidad! Qué felicidad para usted. Qué felicidad para todos los españoles.

Pero la tolerancia constructiva que impregnó la Edad Media iba a cesar brutalmente.

Los Reyes Católicos llevaron, expulsaron dos de las tres religiones, proclamaron el cristianismo religión obligatoria, por la sangre y por el fuego intentaron exterminar al judaísmo y al mahometanismo.

La noche más negra de la historia comenzaba en España, los quemaderos de la Inquisición se encendieron y sus intolerancias siniestras aún no se han extinguido.

Y hasta hoy reina un silencio de flores calcinadas, de interminables rejas, como un sordo enjambre de arañas en nuestros sesos.

Aún en la España de hoy se sigue pudriendo en las mazmorras por delitos de opinión.

Por proclamar en alta voz el idealismo que abrasa el corazón, por pedir de la forma más sincera y pura un sistema diferente al que rige al país.

EXTRAITS

Fernando Arrabal voit le jour le 11 août 1932 à Melilla. Il est le fils du peintre Fernando Arrabal Ruiz et de Carmen Terán González. Son père, fidèle à la République, fut condamné à mort pour rébellion suite à la tentative de coup d’Etat militaire, le 17 juillet 1936, à l’origine de la guerre civile espagnole.

En 1955, il quitte l’Espagne pour Paris. Alors qu’il se rend en Espagne en 1967, il est arrêté et emprisonné pour son engagement politique. En 1971, il envoie une Lettre au général Franco, provoquant un scandale. À la mort du dictateur, Arrabal fait partie des cinq Espagnols considérés comme les plus dangereux

« Excellence,

Je vous écris cette lettre avec amour. Sans la plus légère ombre de haine ou de rancœur, il me faut vous dire que vous êtes l’homme qui m’a causé le plus de mal. J’ai grand peur en commençant à vous écrire. Je crains que cette modeste lettre, qui émeut tout mon être, soit trop fragile pour vous atteindre, qu’elle n’arrive pas entre vos mains. Je crois que vous souffrez infiniment. Seul un être qui ressent une telle souffrance peut imposer tant de douleur autour de lui. La douleur règne non seulement sur votre vie d’homme politique et de soldat, mais jusque sur vos distractions. Vous peignez des naufrages, votre jeu favori est de tuer des lapins, des pigeons ou des thons. Dans votre biographie : que de cadavres ! en Afrique, aux Asturies, pendant la guerre civile et l’après-guerre. Toute votre vie couverte par la moisissure du deuil. Je vous imagine cerné de colombes sans pattes, de guirlandes noires, de rêves qui grincent le sang et la mort. Je souhaite que vous vous transformiez, que vous changiez, que vous vous sauviez, oui ; c’est-à-dire que vous soyez heureux, enfin. Que vous renonciez au monde de répression, de haine, de geôle, de bons et de méchants qui présentement vous entourent. Je ne fais pas partie des espagnols qui, par légion, à la fin de la guerre civile, traversèrent les Pyrénées couvertes de neige, comme mon ami Enrique qui avait alors 11 mois. Les ventres secs, l’épouvante à flot cherchaient la cime et fuyaient le fond de la terreur. Que d’héroïsmes anonymes, que de mères à pied portant leurs enfants dans leurs bras. Puis, tout au long de ces années, de ces derniers lustres, combien ce sont exilés ? Combien ont émigré ? Ne voyez en moi aucun orgueil. Je ne me sens en aucune façon supérieure à quiconque et moins qu’à personne à vous. Nous sommes tous les mêmes. Mais il faut écouter cette voix qui vient jusqu’à vous, baignée d’émotions, volant par-dessus la moitié de l’Europe. Ce que je vais vous écrire dans cette lettre, la plupart des hommes d’Espagne pourraient vous le dire si leurs bouches n’étaient pas scellées. C’est ce que disent les poètes en privé. Mais ils ne peuvent proclamer à haute voix le cri de leur cœur : ils risquent la prison. C’est pourquoi tant s’en sont allés. Votre régime est un maillon de plus dans une chaîne d’intolérance commencée en Espagne voilà des siècles. Je voudrais que vous preniez conscience de cette situation et, grâce à cela, que vous ôtiez les baillons et les menottes qui emprisonnent la plupart des espagnols. Tel est le but de ma lettre : vous voir changer. Vous méritez de vous sauver comme tous les hommes, de Staline à Gandhi. Vous méritez d’être heureux. Comment pouvez-vous l’être connaissant la terreur que votre régime a imposé et impose encore ? Vous devez beaucoup souffrir pour créer autour de vous l’intolérance et le châtiment. Vous aussi méritez d’être sauvé, d’être heureux. L’Espagne doit, enfin, cesser d’empoisonner son peuple. Que de cendres, que de larmes, que de morts lentes au milieu d’obsèques de ferrailles au son de cloches pourries !

…

A cette époque, étais-je orphelin ?

Que s’est-il passé pour mon père ?

Je crois que j’ai le droit de vous demander des explications à vous et à vos ministres.

Un homme enterrait mes pieds dans le sable. C’était la plage de Melilla. Je me souviens de ces mains sur mes jambes. J’avais trois ans. Tandis que le soleil brillait, le coeur et le diamant éclataient en d’infinies gouttes d’eau.

Lorsqu’on me demande quelle est la personne qui a eu le plus d’influence sur moi, je réponds que ce fut un être dont je parviens seulement à me rappeler les mains contre mes pieds : mon père.

Pendant des années, j’ai parcouru l’Espagne à la recherche de ses lettres, de ses tableaux, de ses dessins. Chacune de ses oeuvres éveille en moi des univers de silence et des cris traversés de larmes.

Après sa condamnation à mort à Melilla commuée en une peine de trente ans et un jour, il est passé par les prisons de Ceuta, de Ciudad Rodrigo et de Burgos.

A Ceuta, il a tenté de se suicider en s’ouvrant les veines. Je sens encore aujourd’hui son sang humide glisser sur mon dos nu.

Le 4 novembre 1941, « affligé de troubles mentaux » comme ils disent, il fut transféré de la Prison Centrale à la section des aliénés de l’hôpital Provincial de Burgos.

Cinquante-quatre jours plus tard il s’échappait et disparaissait pour toujours.

Lors de mes pérégrinations j’ai rencontré ses gardiens, ses infirmiers, son médecin… mais je ne puis imaginer ni sa voix ni l’expression de son visage.

Le jour où il disparut, il y avait un mètre de neige à Burgos et les archives signalent qu’il ne possédait aucun papier d’identité ; il ne portait qu’un pyjama.

Mon père était né à Cordoue en 1903. Sa vie, jusqu’au jour de sa disparition, est l’une des plus douloureuses que je connaisse.

La calomnie, le silence et le feu n’ont pas étouffé la voix du sang qui traverse les montagnes et me baigne de lumière.

Il semble que certains veuillent me faire payer mon refus de renier mon père. Malheur à ceux dont le coeur n’est plein que de violence.

Quant à moi, je tends une main fraternelle à tous ceux, quelles que soient leurs idées, qui s’opposent à l’injustice. C’est ce qu’aurait dit cet homme dont je ne me rappelle que les mains enterrant mes pieds dans le sable de la plage de Melilla.

Mon père a-t-il disparu pour toujours ?

La terre l’a-t-elle englouti ?

C’est vous le coupable et vous devez me répondre.

Tant d’autres ont disparu comme lui !

…

Carta al general Franco, de Fernando Arrabal

Fernando Arrabal es una de las leyendas vivas de nuestro tiempo. A sus ochenta y un años, sigue activo con una clarividencia y una fuerza arrolladora que contagia a quienes le escuchan. Tuve oportunidad de estar presente en su intervención la pasada semana con motivo del «VI Getafe Negro» y quedé maravillado e impresionado de la viveza y profundidad de su comunicación. Nacido en Melilla en 1932, fue sorprendido a corta edad por el Alzamiento Nacional que le separó de su padre y que marcó su vida para siempre. En 1955 marchó a vivir a París. Considerado un muy buen escritor de teatro, su obra ha sido representada profusamente en todo el mundo y poco nada en la tierra que le vio nacer. Amigo de artistas ya desaparecidos de la talla de Dalí, Warhol, Kundera, Picasso, Topor, Breton… sigue deleitando a la audiencia con sus interesantísimas disertaciones sobre la «vida». Ha dirigido siete películas, incluido un premio Pasolini y publicado multitud de libros de todo tipo.

El libro que nos ocupa es en realidad un carta dirigida por el propio Arrabal al general Franco el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y uno, cuatro años antes de la muerte de la persona que regía los destinos de España desde treinta y cinco años antes. En ella muestra sus pensamientos en un tono conciliador y refleja hechos acontecidos en España a lo largo de tantos años tratando de tocar la fibra sensible del dictador. Son poco más de cien páginas con una letra enorme que se leen en un santiamén y que contienen ideas e informaciones interesantes sobre el pensamiento del autor en aquellas décadas. El mejor resumen pudieran ser una serie de frases entresacadas del texto que se reproducen más abajo. El veintinueve de febrero de mil novecientos setenta y seis, meses después de la muerte de Franco, el periódico «Arriba» definía a Fernando Arrabal como «indudablemente, el más prohibido de los prohibidos», pues figuraba en una exigua lista de cinco nombres junto a Carrillo, Pasionaria o Líster.

¡Cuánta ceniza, cuantas lágrimas, cuanta muerte lenta entre funerales de chatarra al son de campanas podridas!

Durante semanas, y meses, y años y ya sin la excusa de la guerra, en plena paz, el aparato represivo a sus órdenes siguió condenando y matando a miles de españoles…

En España sobran los justicieros armados hasta los dientes, los inquisidores, los jefes implacables que tienen razón y quieren imponerla a los demás, si es necesario, por el fuego y por la sangre.

Había que mentir, que vivir en el engaño, había que rezar y comulgar para conseguir una plaza de portero en un Ministerio o dar vivas a la Revolución Nacional Sindicalista para poder vender cigarrillos de mutilado en una plaza de Madrid.

La luz encarcelada y la ilusión destruida

Así se nos quiso meter en la cabeza: la religión, la patria, el franquismo, a «cristazo» limpio

Si nadie critica… ¿Cómo se puede progresar?

Le voy a decir algo triste: su España de hoy no solamente me quitó la salud, mi padre, mi lengua, sino que incluso me quita a menudo mis amigos, que dejan de verme o escribirme para no tener dificultades.

***

Arrabal, Fernando 1932-. Texte intégral de la lettre envoyée par Arrabal á Franco le 18 mars 1971. Traduction francaise de Dominique Sevrain. Texto en francés y español.

FERNANDO ARRABAL . 1971

***

Fernando Arrabal et l’exil libérateur : ¡Viva la muerte ! (1971) ou l’expression du traumatisme sans tabous mercredi 1er février 2012, par Fraile (19492015), Antoine Vouloir parler de Fernando Arrabal sans être ni spécialiste de la postmodernité ni psychanalyste pourrait paraître très présomptueux, mais dans le souvenir lointain d’un film, vu pour la première fois il y a près de 40 ans, reste le choc ressenti par la réception d’une œuvre cinématographique qui tranchait alors fortement avec l’ensemble de la production, tant sur le plan esthétique que narratif. Dans le documentaire d’Emmanuel Vincenot et Ramón Suárez, consacré à Fernando Arrabal[1], BernardHenri Lévy retient de ¡Viva la muerte ! à la fois « la fantaisie et la radicalité », et parle d’un film « où nous retrouvons le tragique de la condition humaine, mais pas pris au sérieux[2] » Reprenant dans son titre ce qui était le cri de guerre de Millán Astray et des légionnaires fascistes du Tercio, Arrabal situe sa narration à la fin de la Guerre Civile espagnole. Mais si l’œuvre théâtrale et filmique d’Arrabal a connu un retentissement considérable, cet auteur est un peu injustement oublié et c’est pourquoi il est indispensable de poser quelques repères pour mieux comprendre ¡Viva la muerte ! qui se veut être partiellement autobiographique. Mais c’est une autobiographie représentée à différents niveaux qu’il faut à chaque instant décoder et où le traumatisme de la dictature qui s’abat sur l’Espagne en 1939 est présent en permanence au point de constituer la pierre d’achoppement de l’œuvre. C’est à partir de ces représentations multiples que se pose la question de l’exil, puisque ¡Viva la muerte ! est un film conçu en France et tourné en français dans sa version originale. Mais il ne pouvait en être autrement en 1971 ! Né à Melilla enclave espagnole en territoire marocain, en 1932, Fernando Arrabal voit son père resté fidèle à la République lors du soulèvement du 18 Juillet 1936, arrêté sous ses yeux et à ce titre condamné à mort pour rébellion militaire. Emprisonné jusqu’en décembre 1941, celuici s’évade de l’hôpital où il a été transféré, étant supposé malade mental, mais on ne retrouvera plus jamais aucune trace de lui. Fando vit, désormais, avec sa mère qui va se déplacer de Ciudad Rodrigo à Burgos, alors capitale de l’Espagne franquiste, puis à Madrid à la fin de la guerre. Le petit Fernando va, de ce fait, poursuivre sa scolarité dans des écoles religieuses. En 1954, il se rend à Paris pour voir la pièce de Bertold Brecht, Mère Courage et ses enfants, qui est jouée par le Berliner Ensemble. Il y revient définitivement en 1955, choisissant d’y vivre « desterrado », littéralement « privé de terre », apatride, miexpatrié, miexilé. Un exil qu’il a choisi, le considérant comme sa terre d’accueil. Auteur prolixe et protéiforme, Fernando Arrabal, qui déclare avoir détesté le cinéma lorsqu’il était enfant, a réalisé sept films. ¡ Viva la muerte ! (1971) est le premier d’une trilogie où la Guerre Civile et la répression franquiste occupent une place importante. Suivront J’irai comme un cheval fou (1973), puis l’Arbre de Guernica (1975), mais c’est sans conteste le premier qui a connu le succès le plus important et suscité les polémiques les plus virulentes. Le film est très fortement inspiré de la propre vie d’Arrabal et du drame familial qui a marqué son enfance. Dans le film, Fando est hanté par le traumatisme qu’il a subi lors de l’arrestation brutale de son père. Il va découvrir, dans une lettre que sa mère a envoyée à l’un de ses oncles, qu’elle est à l’origine de cette arrestation : Mon mari est un renégat qui a compromis le bonheur des siens pour de mauvaises idées, progressistes et dangereuses. Mon devoir est de le dénoncer aux autorités afin qu’il soit arrêté au plus vite[3]. Une révélation que sa mère ne lui confirme qu’à la fin du film. Lorsque Fando lui demande avec insistance : « Est ce que tu l’as dénoncé ? » et sa mère de répondre : Je n’ai dit que la vérité. Il aurait dû le dire dès le premier jour. A cause de mon témoignage, de mon attitude soumise, ils ont été plus indulgents envers lui. Toute sa vie, il m’aura rendu le mal pour le bien[4] . Il serait légitime, à ce stade de l’analyse de se poser la question de savoir si la mère d’Arrabal a réellement dénoncé son père ? Nous ne pouvons apporter ici qu’une réponse fragmentaire et même si la réalité a pu être tout autre, c’est en tout cas le choix que l’auteur a fait dans cette œuvre. Quoi qu’il en soit, cela est du domaine du plausible, tant le schéma du clivage idéologique au sein des familles est un fait établi, à fortiori au sein d’un couple. Et si bon nombre d’entre eux n’ont pas résisté à ces tensions, ni aux séparations imposées par la guerre, ces divisions n’entraînèrent pas de facto la dénonciation ! Dès le début du film, Arrabal choisit de contextualiser sa narration dans une séquence où un camion muni d’un haut parleur diffuse le communiqué du 1 er avril 1939, annonçant la fin de la guerre et la victoire des franquistes mais un communiqué qu’il modifie en lui ajoutant deux phrases supplémentaires : les traitres seront exterminés. Si nécessaire nous tuerons la moitié du pays. ¡Viva la muerte ! Ainsi, Arrabal nous livre d’entrée de jeu la lettre du communiqué qui marque la naissance officielle de l’Espagne franquiste et il y ajoute l’esprit : violence et vengeance, vainqueurs et vaincus, qui sont quelques paradigmes de la dictature franquiste. Dans une séquence postérieure, Arrabal choisit également de représenter l’important instrument de propagande qu’étaient les actualités cinématographiques, le NODO[5]. Alors que la guerre est finie officiellement, ce sont encore des images de combats qui sont diffusées, sans que nous parvenions à identifier si ce sont réellement des images d’archives de la Guerre Civile ou d’un autre conflit, ce que l’observation des uniformes rend vraisemblable. Quant aux commentaires de la voix off, ils sont purement réécrits et portent la patte sarcastique de Fernando Arrabal qui prend un malin plaisir à tourner en dérision les militaires : nos troupes attaquèrent simultanément à gauche, à droite et au centre […]. pour aboutir à l’occupation de deux hauteurs à chaque extrémité du front […]. le gouvernement qui était le misérable bâtard du concubinage des rouges et des socialistes […] l’armée bénie par la sainte église tient à jamais les rênes du pouvoir…. [6] Le discours excessif du régime est amplifié par l’auteur, qui réussit ainsi à le rendre parfaitement ridicule. La misère et les privations de l’aprèsguerre sont également évoquées à travers plusieurs scènes : dans l’une un enfant dévore une mouche, ailleurs des insectes font la garniture d’un sandwich et plus loin Fando mange la tête d’un lézard. A un autre moment, nous découvrons la famille réunie autour de la table qui trie les lentilles en récitant l’Ave Maria. Ces lentilles qui furent pendant la guerre l’un des plats les plus fréquents, à tel point qu’elles furent appelées « les petites pilules du Dr Negrín ».[7] L’Espagne franquiste que nous montre et que dénonce Arrabal c’est un régime où les militaires règnent avec la bénédiction de l’Eglise catholique qui impose des pratiques dignes de l’Inquisition. A l’école, une religieuse fait fonction d’institutrice pour imposer aux enfants un enseignement orienté et répressif. Face à cet environnement dont Arrabal nous fait une représentation aussi tragique que grotesque, il y a l’interprétation que s’en fait l’enfant Fando, dans ses rêves et ses visions. La distinction entre ces deux niveaux de représentation est opérée par les couleurs utilisées. Au premier niveau la couleur classique du film et au deuxième niveau l’utilisation d’un filtre monochrome qui donne des images rouges, mauves, vertes ou grises pour représenter les fantasmes et le traumatisme de Fando, alimenté par ses fantasmes de préadolescent. C’est également le père qui, de sa prison, envoie à l’enfant une maquette d’avion avec laquelle ce dernier va reproduire les combats aériens et les bombardements de la Guerre Civile. L’enfant est déchiré par cette séparation brutale : il est privé de son père qu’il adore tout autant que sa mère, comme nous le montrent deux scènes parfaitement symétriques. Fando et son père sont assis sur le sable[8], puis plus loin Fando caresse les pieds de sa mère sur cette même plage[9]. A la brutalité de la séparation s’ajoutent autant les paroles prononcées que les nondits dans un environnement idéologique qui est celui de l’Espagne franquiste de l’après guerre. Tous ces éléments amènent l’enfant à recomposer la réalité et se proposer à luimême une autre lecture fondée sur une construction mentale différente qui revisite le traumatisme en l’alimentant des fantasmes propres de la préadolescence. Ainsi ces images monochromes rouges, mauves, vertes ou ocres qui donnent à l’ensemble une connotation « psychédélique » peutêtre un peu datée aujourd’hui, nous rappelant les images de More (1969), le film de Barbet Schroeder, qui lui est contemporain. Dans cet univers cohabitent l’innocence et la cruauté comme nous le suggère le générique de début où une chanson enfantine (dans une langue incompréhensible, qui s‘avère être du danois) qui évoque une comptine est superposée à une série de dessins de Topor, son complice avec Alexandre Jodorovski au sein du mouvement Panique, où les corps mutilés se mêlent aux images érotique et à des scènes de torture qui nous rappellent les célèbres gravures de Goya. Souvenonsnous du « Songe de la Raison engendre des monstres ». Certes, s’agissant de Franco, la raison n’a pas de place, mais les enfants du film ont parfois des allures bien monstrueuses. Les jeux sont des batailles où les « rouges » et les nationalistes continuent de s’affronter, comme si la Guerre Civile n’était pas encore achevée. Dans une autre scène, les enfants jouent aux dés. Mais, comme dans l’Espagne de l’époque, il y a les bourreaux et les victimes et le perdant doit recevoir les coups de fouets de la main d’un bourreau cagoulé, selon les ordres d’un roi aussi sadique que capricieux. L’hypothétique exécution de son père le hante dans de nombreuses scènes comme l’exprime son cri « papa, je ne veux pas qu’on te tue » où cette séquence où une troupe de cavaliers avancent sur le corps de son père enterré, dont seule dépasse la tête. Les bourreaux, tortionnaires en cagoules de cuir apparaissent en de nombreux plans mais ce sont à la fois les tortures de l’Inquisition et les images de la Passion du Christ sur fond de chants de saetas, directement tirées de la Semaine Sainte de Séville. Les exécutions représentées par Arrabal ou fantasmées par Fando rappellent la représentation que s’en faisait Luisito, dans La Prima Angélica (1973) de Carlos Saura, lorsque son oncle lui prédisait la mort de son père. Cette superposition entre les images de la Passion et la torture de la Guerre civile est manifeste dans des scènes où le parallèle est établi avec la flagellation de Jésus. En réaction à cette présence pesante, les représentations ou références religieuses sont pour le moins irrévérencieuses, voire iconoclastes, à l’instar du dessin de Topor figurant dans le générique : Lorsque le prêtre vient porter l’extrême onction au grand père à l’agonie, cedernier lâche quelques pets bien sonores. Après avoir béni les armes, le curé devenu victime est condamné à manger ses propres testicules dans une scène anthropophage et parodique qui rappelle Jésus offrant son corps. Le prêtre s’exclame : Merci, Seigneur, pour ce met divin. Seigneur, vous me les avez données et vous me les avez reprises. Béni soit votre saint nom [10] Les mortifications avec le cilice font l’objet de deux scènes où c’est tout d’abord Fando qui s’impose cette pénitence, puis sa tante[11]. Et la collusion entre l’armée et l’Eglise espagnole est montrée lorsque le curé bénit les armes des rebelles à la sortie de l’église. L’image de la mère et de la tante Les rapports que l’enfant va entretenir et développer avec les femmes sont exprimés à travers trois personnages, en premier lieu sa mère, puis sa tante et enfin Teresa, une petite fille un peu plus jeune que lui. Mais c’est sa mère et sa tante qui nous intéressent ici. Ses rapports sont d’autant plus complexes que sa mère incarne celle qui a dénoncé son père qu’il hait mais également la femme qui trouble l’adolescent et qui l’attire. Sa mère est également l’incarnation de la vierge Marie, qui est dans le film une image récurrente. Tantôt une Vierge à l’enfant de Murillo, elle apparaît à un moment sous un tableau du maître, la tête couverte d’un voile blanc. Tantôt Mater Dolorosa, elle recueille le corps flagellé de son père, comme Marie recueille celui du Christ dans une Pietà. Mais la haine de l’enfant, lorsqu’il découvre les photos découpées, amputées de l’image du père, s’exprime avec une force inégalée : dans une de ses visions, elle est tout d’abord une Vierge à l’enfant de facture classique avant d’officier comme un prêtre et de donner la bénédiction puis la communion aux fidèles et d’apparaître enfin avec un couteau entre les dents[12]. Plus tard, la Vierge est mafieuse et fume le cigare[13] Puis miPasionaria, miAgustína de Aragón, nous la retrouvons au pied du canon prenant la tête des troupes qu’elle exhorte par ce cri : « Tuezles ! » Si nous sommes encore ici dans la dérision, la haine s’exprime dans quelques autres scènes avec une violence de ton qui frôle l’obscénité. Tel un petit chien, la mère lèche les bottes des vainqueurs. Puis elle se vautre dans le sang d’un taureau, métaphore traditionnelle de l’Espagne, qu’elle a tué et qui incite son fils à couper ses liens avec son père en lui coupant les testicules « tu es déjà grand, coupe les couilles de ton père[14] », sans oublier une scène particulièrement crue où la mère défèque sur le père. Autant d’images souvent insoutenables, crues, violentes, grotesques, voire vulgaires. Arrabal crée chez le spectateur de la gêne mais il crée également de l’émotion. Mais la femme c’est également sa tante Clara vers qui le poussent des pulsions érotiques qu’elle semble entretenir. L’enfant l’observe, l’épie, guette sa nudité et ses jeux solitaires. Cherche–telle à le séduire ou ne sontce que fantasmes du préadolescent, Arrabal entretient le doute et appuie cette ambigüité en utilisant la musique d’une célèbre zarzuela La Verbena de la Paloma, où deux jeunes madrilènes, l’une brune et l’autre blonde mènent par le bout du nez un vieil apothicaire en mal de chair fraîche. Les rapports entre les deux personnages, sont à la fois sadiques et masochistes, comme le suggère, là encore, un des dessins de Topor figurant dans le générique de début. Arrabal et l’exil L’exil de Fernando Arrabal n’est pas à proprement parler un exil directement politique, dans la mesure où, lorsqu’il choisit en 1955, l’exil à Paris, il est un parfait inconnu et que, même si par la suite ses prises de positions ont un caractère éminemment politique, il n’est pas, à proprement parler, un militant. Ne s’agissant pas, non plus, d’un exil économique, c’est plutôt, un exil créatif. C’est ce qu’il explique dans la Lettre au général Franco : Dans ce climat d’oppression, j’étouffais littéralement puisque je ne pouvais pas respirer spirituellement ; j’ai fini par avoir des problèmes pulmonaires et finalement je suis devenu tuberculeux. Nos poumons étaient peuplés de vieux vêtements et d’excavatrices assoiffées. Dans ces années là, j’ai pris la décision quichotesque d’être écrivain en Espagne, sans renoncer à mon indépendance, à ma liberté. Une entreprise à laquelle je ne parviendrais jamais. Après vingt années d’écriture, je n’ai jamais pu être écrivain dans mon pays.[15] Il fait ici référence à la tuberculose qu’il va effectivement contracter et soigner en France, ce qu’il reconnaît avoir été une chance. Il choisit donc, plus précisément Paris, qui est encore à ce moment le premier centre intellectuel où se retrouvent les avantgardes. Un lieu où existe cette totale liberté de création et qui est ce creuset culturel où il va rencontrer Roland Topor et Alexandre Jodorowsky, entre autres, avec qui il va fonder, en 1962, le mouvement PANIQUE, en hommage au Dieu Pan. Ils se démarquent du surréalisme et s’affichent ainsi : Nous ne voulions pas de hiérarchie, pas de pape, pas d’exclusion. Tout le monde peut être panique, ou ne plus l’être. Nous ne voulions pas une morale, mais toutes les morales. Pratique de la provocation (happenings, animations), affirmation de l’individualité, pouvoir absolu du jeu comme moyen de communication et d’exorcisation, option délibérée pour la dérision et l’utopie.[16] Arrabal vit ainsi en France un exil choisi qui ne l’empêche pas de retourner régulièrement en Espagne où il sera d’ailleurs emprisonné en 1967. Sa Lettre au général Franco (1971) est un pamphlet violent contre le dictateur qu’il accuse d’avoir assassiné son père. C’est donc, à sa manière, iconoclaste, provocatrice un opposant notoire au régime franquiste. S’il vit en France, il demeure, de toute évidence un artiste qui garde avec son pays des liens très forts, s’inscrivant ainsi dans une filiation directe avec Goya ou Buñuel. J’ai déjà fait référence à sa proximité avec l’œuvre gravée de Goya, mais il en va de même avec Buñuel comme le montrent quelques images d’ecclésiastiques qui semblent sortir du Chien andalou ou ce personnage qui, affublé d’un tutu, danse autour de sa mère comme le mendiant pendant le banquet de Viridiana. C’est dans cette continuité que nous pouvons l’inscrire et qu’il nous raconte son Espagne. C’est de l’exil qu’il nous décrit ce que BernardHenri Lévy, appelle « le tragique de la condition humaine, mais pas pris au sérieux[17]. » De toute évidence, il lui fallait trouver un lieu qui ne pouvait être l’Espagne de 1971, pour donner libre cours à « cette folie maîtrisée » ou à « ce délire logique[18] ». Ce lieu, cette nouvelle patrie, c’est l’exil. Et cet exil se situe en France. Pour prolonger la comparaison déjà établie avec Carlos Saura, nous mesurons à quel point l’écriture cinématographique de ce dernier, à laquelle la censure encore en vigueur en Espagne, imposait bon nombre de contraintes, est aux antipodes de celle d’Arrabal. Si Arrabal dit qu’il s’intéresse au cinéma car « c’est un art métaphorique », il est clair que la métaphore n’a pas chez l’un et chez l’autre la même fonction. Chez Saura, c’est une façon de contourner la censure, chez Arrabal, c’est une manière de nous représenter son univers. Il ne s’agit pas, non plus, de faire du lieu où Arrabal a choisi de situer son exil, un lieu idéal de tolérance. Arrabal raconte luimême les pressions, plus ou moins amicales, mais pressions tout de même, auxquelles il fut soumis de la part du Ministre de la Culture de l’époque[19], qui cherchait à lui faire supprimer quelques scènes jugées particulièrement scabreuses. Devant le refus de l’auteur, le ministre battit en retraite, le film fut présenté à Cannes puis diffusé dans les salles avec un succès important. La France d’après 68, encore bien pensante était, toutefois, une terre plus accueillante qui a permis à Arrabal de nous raconter le drame vécu par Fando (et en partie par luimême) avec toute la violence qu’il souhaitait y mettre et le mépris d’un régime franquiste qu’il voulait exprimer. L’exil, en même temps qu’il le protège, lui permet de porter un regard distancié sur son vécu. Au moment où la liberté de création est fortement remise en question au nom d’une correction morale souvent quelque peu rétrograde, pensons aux récents incidents survenus à Avignon autour d’une œuvre photographique d’Andrés Serrano, ou des œuvres de Larry Clark, au Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, il y a quelques mois, il était important de montrer ce qu’un artiste exilé pouvait exprimer, il y a quarante ans dans une France, terre d’accueil universel. Artiste aussi controversé que Pasolini, dont il est le contemporain et auquel il peut parfois faire penser, Arrabal est aussi profondément politique que joyeusement ludique et aussi sarcastique que pouvait l’être Fellini. A l’instar du reste de son œuvre, ¡Viva la Muerte ! demeure un film choc et l’un des pamphlets les plus violents et provocateurs contre la dictature franquiste. [1] Arrabal, cinéaste panique, 2007, film écrit par Emmanuel Vincenot et réalisé par Ramón Suárez. [2] Ibíd., 30’50’’. [3] Ibíd., 16’56’’. [4] Ibíd., 1h14’49’’. [5] NODO, Noticiario Documental. [6] Ibíd. 30’40’’32’29’’. [7] Negrín, chef du gouvernement de la République. Il préconisait la consommation de lentilles, pour leur haute valeur nutritive, pour lutter contre la pénurie. [8] Ibíd., 24’. [9] Ibíd., 59’40’’. [10] Ibíd. 55’. [11] Ibíd. 50’. [12] Ibíd. 24’50’’ [13] Ibíd. 33’35 [14] Ibíd., 1h19’46’’. [15] Fernando Arrabal, Carta al general Franco, Paris, Union Générale d’Editions, 1972, 168 En este clima de opresión yo me ahogaba literalmente como no podía respirar espiritualmente, terminé por tener dificultades pulmonares y por fin caí tuberculoso. Nuestros pulmones se poblaban de ropa vieja y de excavadoras sedientas. Por aquellos años tomé la quijotesca decisión de ser escritor en España sin renunciar a mi independencia, a mi libertad. Empresa que jamás consiguiría. Tras veinte años escribiendo… nunca he podido ser escritor en mi país [16] http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Panique/153715 [17] Arrabal cinéaste panique, 30’50’’. [18] Ibíd. [19] Le ministre français de la Culture était Jacques Duhamel. Dernière mise à jour : dimanche 15 janvier 2017 Plan du site ISSN n°21076979