Avec ce quatrième essai consacré à la question du sujet humain, ce « sujet du réel » convié à répondre à l’appel du langage et à y soutenir sa réponse [1], Alain Didier‑Weill revient, comme en un quatrième tour donné à sa pensée, en homologie avec son propos, sur la pulsation temporelle en quatre temps, d’une temporalité de structure, qu’il dégage comme une scansion fondamentale du devenir du sujet parlant –un « sujet du réel » avant que d’être un sujet de l’inconscient, appelé de ce fait à advenir au‑delà de l’inconscient, au‑delà de son dévoilement dans une cure psychanalytique, « là où ce n’était pas encore ». Un « oui » originaire, dont le titre même de l’ouvrage souligne le « mystère », met en mouvement cette pulsation temporelle et fait de son accomplissement une expérience dont l’auteur n’hésite pas à affirmer le caractère mystique : expérience inauguralement extatique mais non ineffable, dont il est difficile d’expliquer l’avènement en quelque sorte aléatoire, ouverte à tout sujet et non à quelques initiés, se produisant à l’insu même de celui qui s’y livre mais à laquelle un sujet encore à venir peut se refuser en connaissance de cause ‑ainsi du nourrisson rejetant le lait de sa mère qu’il perçoit comme « incomestible », dépourvu de signifiance. De cette expérience mystique qui précède l’inconscient, le rendant possible, qui par là même l’excède et lui succède, l’auteur s’attache à éclairer le déroulement, entre ombre et lumière, entre mystère et raison, et faire entendre le tempo dans l’entrelacement de ses temps que rythment Eros et Thanatos.

Un acte de résonance inaugural, une origine de structure

« Résonner sans raisonner est l’acte mystique par excellence », déclare l’auteur. Un ouïr vient ici se transmuer en un oui. Un tel acte de résonance, qui met en écho le réel d’un sujet à venir, et la vibration d’un appel, a pour effet de créer un nouage décisif entre réel et symbolique. Ce nouage, opéré par ce que Lacan a nommé trait unaire, peut être considéré comme l’équivalent chez le sujet du Fiat lux divin, qui de son trait de lumière, dans le troisième verset de la Genèse, du « tohu‑bohu » originel fait surgir le monde, l’ordonne et le nomme –en laissant à l’écart une part de réel incréé, d’« immonde » déchu de la signifiance. Effet d’une entaille primordiale du symbolique dans le réel du sujet humain, ce Fiat lux que Lacan a rebaptisé Fiat trou a pour propriété de se muer aussitôt, chez le sujet, en un trou réel dans le symbolique, créant une interaction entre ces deux modalités de l’être. Ce sujet ainsi effectue l’acte qui lui permettra de se trouer lui‑même (refoulement originaire) pour « sortir du trou » de l’ornière du traumatisme et ainsi « faire son trou ».

Un premier battement, un premier rythme à deux temps, amorce ainsi une « pulsation interne du sujet », ce qui sera son « tambour intérieur », tambour intérieur qui se ralentit chez le dépressif et a déserté le mélancolique atteint du syndrome de Cottard. Ce battement premier –dont l’amorce chez l’autiste et le schizophrène se refuse‑ fait alterner un un et un moins un, un to be et un not to be, un oui et un non, non qui n’annule pas le oui mais vient se mettre « à son service » pour le confirmer. D’un réel qui s’offre à la symbolisation, qui est « laissé être », s’engendre un réel qui lui résiste, rejette cette loi symbolique et son empreinte, son emprise. Ce sont déjà là l’action d’Eros et Thanatos conjoints, les ascendants respectifs du symbolique sur le réel et du réel sur le symbolique, qui s’exercent, dans un double et simultané mouvement, comme l’auteur le montre avec une série d’analogies suggestives, comme celles de la chair qui appelle « le couteau signifiant », ou encore de l’argile « belle et rebelle » à la main du potier, lui opposant sa limite –sa propre loi, « non écrite ».

Pour que s’exerce la mise en résonnance d’un réel en attente du signifiant et du signifiant qui le sollicite, il faut une continuité qui n’est pas seulement moebienne, une dialectique qui ne soit pas seulement de suppression‑conservation, mais une « fluctuation dialectique » ; pour que prenne effet cette continuité, pour que le da revienne du fort où il a été exilé, doit intervenir une « tiercité » : tiercité ténue essentiellement faite d’écho, de résonance –c’est peut‑être là le terme‑clé de cette recherche, de mise en vibration d’un réel humain et d’un signifiant minimal, apparenté à une note musicale. Cette « tiercité », l’auteur tente de la saisir au plus près sous les noms successifs d’« assistance tierce », de « tierce résonance », d’« appel vibratoire ». Il en trouve l’approche dans ce « vide médian » de la tradition taoïque dont François Cheng s’est fait pour Lacan le passeur, ou dans le philei du Phusis philei kruptesthai d’Héraclite, pour lequel il préfère, à la traduction commune de « La nature aime à se cacher », celle de Pierre Hadot : « Il y a un même amour pour ce qui apparaît et ce qui disparaît ». Il y entend un appel qui est celui même de l’être, « appel éthique » auquel le sujet à venir est convié à répondre, « soutenant le logos de son réel », pour reprendre la formule de Lacan.

Phusis présocratique et ex nihilo biblique : deux approches de l’« advenue énigmatique d’un réel »

De cette tiercité, de cette continuité proprement humaine entre réel et symbolique, Freud et Lacan ont eu chacun à leur façon l’intuition. L’auteur note le chiasme entre un Freud « grec » et un Lacan « juif ». Le premier, comme en prescience d’Heidegger, puise à la source de la phusis des présocratiques comme réel « incréé » en puissance d’être ; il prend chez Empédocle le couple Eros‑Thanatos et en fait le dualisme fondamental de sa notion de pulsion, un dualisme non pas tant d’opposition irréductible que d’intrication fondamentale. Le second se tourne vers l’ex nihilo du verbe créateur biblique pour rendre compte de la structure du sujet parlant et de son extimité principielle. Tous deux, athées et affiliés aux Lumières, se tournent, là où la pure raison ne peut rendre compte de « l’advenue énigmatique d’un réel », l’un vers le mythe, avec la pulsion comme « poussée à devenir humain », l’autre vers le monothéisme biblique, avec un dieu laïque, Dieu qui « est, ce qui ne prouve pas qu’il existe », un dieu « dieur » cause première du « dire », « hypothèse nécessaire tant qu’il y aura des parlêtres ».

On voit alors comment se relient, ce que ne manque pas de souligner l’auteur, le « premier » Lacan, qui donne la primauté au signifiant, et le « dernier », « l’inventeur du réel » dont il disait que c’était « sa seule invention ». Le premier Lacan relit la Bejahung freudienne selon la différence ontologique, et la dédouble en un oui aux étants, selon le principe de plaisir, et un acquiescement à l’être, « au‑delà de ce qui est perçu dans les étants ». Il en fait cette « condition primordiale pour que du réel quelque chose vienne à s’offrir à la révélation de l’être (…) ce n’est que par après quoi que ce soit pourra y être retrouvé comme étant ». Le terme « révélation » est ici à souligner, ce que ne manque pas de faire l’auteur : terme du registre mystique dont l’emploi ne peut être anodin de la part de la part d’un héritier déclaré des Lumières. Ce dédoublement permet à A. Didier‑Weill d’introduire la distinction –éclairante, comme c’est le cas pour bien d’autres auxquelles il procède dans ce livre‑, entre « révélation », concernant « un réel commençant », et « dévoilement », opération qui consiste en la mise à jour de l’inconscient avant tout comme levée du refoulement secondaire. Il nous propose que le dévoilement soit source de jouïe‑sens, tandis que la révélation se fait lieu de la jouissance autre, autre tout simplement en tant qu’autre que la jouissance du sens : une jouissance provenant d’un nouage de l’être et du dire, nouage produit par la « tierce résonance », sorte d’« embrasement » entre le réel et le symbolique. De cette jouissance autre témoigne la jubilation de l’enfant lorsque, se livrant au jeu du fort‑da, il « célèbre » dans son « a‑a‑a », voyelle la plus ouverte, son accession à l’être du langage. Pour Lacan comme pour l’auteur, cette « jouissance mystique de la perte » en excède la seule dimension traumatique que tente d’apprivoiser la répétition, à laquelle a tendance à la réduire Freud.

Jouïe‑sens et jouissance, résonance et signifiance, trait d’esprit et « signifiant dans le réel »

Par contraste la jouïe‑sens, jouissance de la signifiance, ne se produit pas tant au joint du réel et du symbolique qu’elle n’équivoque d’un signifiant à un autre. Serait‑elle alors jouissance gratuite du sens, sans lien avec le réel ? A l’évidence « famillionnaire », pour reprendre l’exemple freudien dont Lacan a fait l’emblème de son graphe du désir, est une trouvaille signifiante qui relève de la jouïe‑sens. Ce signifiant cependant n’est pas sans lien avec le réel, dans la mesure où il outrepasse le manque, ce manque qu’un objet‑bouchon –l’oncle millionnaire‑ n’est plus appelé à combler, pour lui donner sa résonance langagière. Tuant tous les sens, ce signifiant sidérant, de son ab‑sens même sollicite le sens et son trait de lumière, fait franchir le « pas‑de‑sens vers le désir », cette dé‑sidération [2].

C’est dans la sortie du traumatisme que la signifiance, cette Dritte Person freudienne –en laquelle on pourrait reconnaître le « compagnon du langage » lacanien des débuts, cette « assistance tierce » comme la nomme l’auteur, offre son ascendant. Elle est cette fonction, cette potentialité langagière qui persiste –grâce à la métaphore paternelle‑ par‑delà la déchirure traumatique où est apparue l’absence dans le corps de la mère, ce « premier corps de signifiants ». Elle est cet adjuvant qui permet au sujet de sortir de la déchéance traumatique. Non sans lui en imposer le prix : ce trou homologique de celui du symbolique que le sujet doit savoir créer en lui pour outrepasser ce réel traumatique, le transcender d’un signifiant « passeur de la présence dans l’absence, de l’absence dans la présence ».

D’un autre registre relève l’avènement de signifiants nouveaux qui peuvent être ou non des mots nouveaux, comme « tragique », « Euménides », ces « Bienveillantes » succédant aux furies vengeresses qu’étaient les « Erinyes », ou « homme », « Droits de l’homme ». Ces signifiants ne font pas que créer un sens nouveau par lequel le sujet renouvelle son pacte avec le langage. Ils sont des conquêtes créant des réalités nouvelles. Ils ne témoignent pas du réel d’une absence, mais font passer dans le langage un réel présent « en attente de devenir », qui de l’opération d’un Fiat lux se trouvera « offert à l’existence ». Ainsi « tragique », « Euménides », résolvent, en cette révolution pacifique et symbolique qu’est la révolution dionysiaque accomplie par le dieu tiers, le dieu de l’entre‑deux et des frontières, le conflit entre dieux chtoniens et dieux olympiens, dont l’auteur montre qu’il se transpose dans la cité en conflit entre loi écrite du nomos et loi non écrite de la phusis. De même le syntagme « Droits de l’homme » signe‑t‑il l’avènement au symbolique d’un nouveau réel, celui d’un universel humain défini par l’égalité et la liberté, qui n’avait pas jusque là droit de cité. Mais il le fait cette fois au prix d’une révolution génératrice de sa Terreur, par méconnaissance et rejet de l’ancien monde et de sa part de réel. Emis par « un dire énonciateur d’une nomination d’un type particulier », ces signifiants relèvent d’une « nomination du réel qui ne renvoie pas à un autre signifiant ». Ils témoignent d’un acte d’existence qui porte à l’existence – par lequel ils acquerront après coup, néanmoins, leur valeur différentielle saussurienne au « siège de la signifiance ». Dans cette lignée on pourrait aller encore un peu plus loin, alors, en faisant remarquer que l’universel « homme » promu par la « Déclaration des Droits de l’homme » laissait encore dans l’ombre la différence sexuelle appelant son « signifiant nouveau », « femme », au‑delà de l’opposition linguistique traditionnelle. Pour l’inscription de ce signifiant nouveau, lutta parmi d’autres et en précédence comme en descendance de bien d’autres femmes Olympe de Gouge avec sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ».

Si Lacan dans un premier temps, nous dit l’auteur, accentue le temps de la lumière et de la révélation de l’équivoque, à la fin de son enseignement il fait toute sa place au signifiant sidérant qu’il nomme « signifiant dans le réel ». Signifiant hybride s’il en est, dont l’advenir en appelle à une résonance : de ce terme déjà existant on peut dire que l’auteur fait ici un « signifiant nouveau » [3], une métaphore affine et harmonique du réel –car pour le sujet naissant, comme pour ce « nouveau naissant » qu’est toujours le sujet, c’est d’abord à travers une vibration signifiante, du visible ou de l’audible, que se donne le monde comme monde‑à‑être. A la signifiance comme capacité à signifier hors de toute signification prédéterminée, doit s’adjoindre alors, dans une précédence du sujet comme dans son devenir de sujet toujours « nouveau naissant », la résonance comme possibilité de transmuer en une énonciation l’écho de cette vibration.

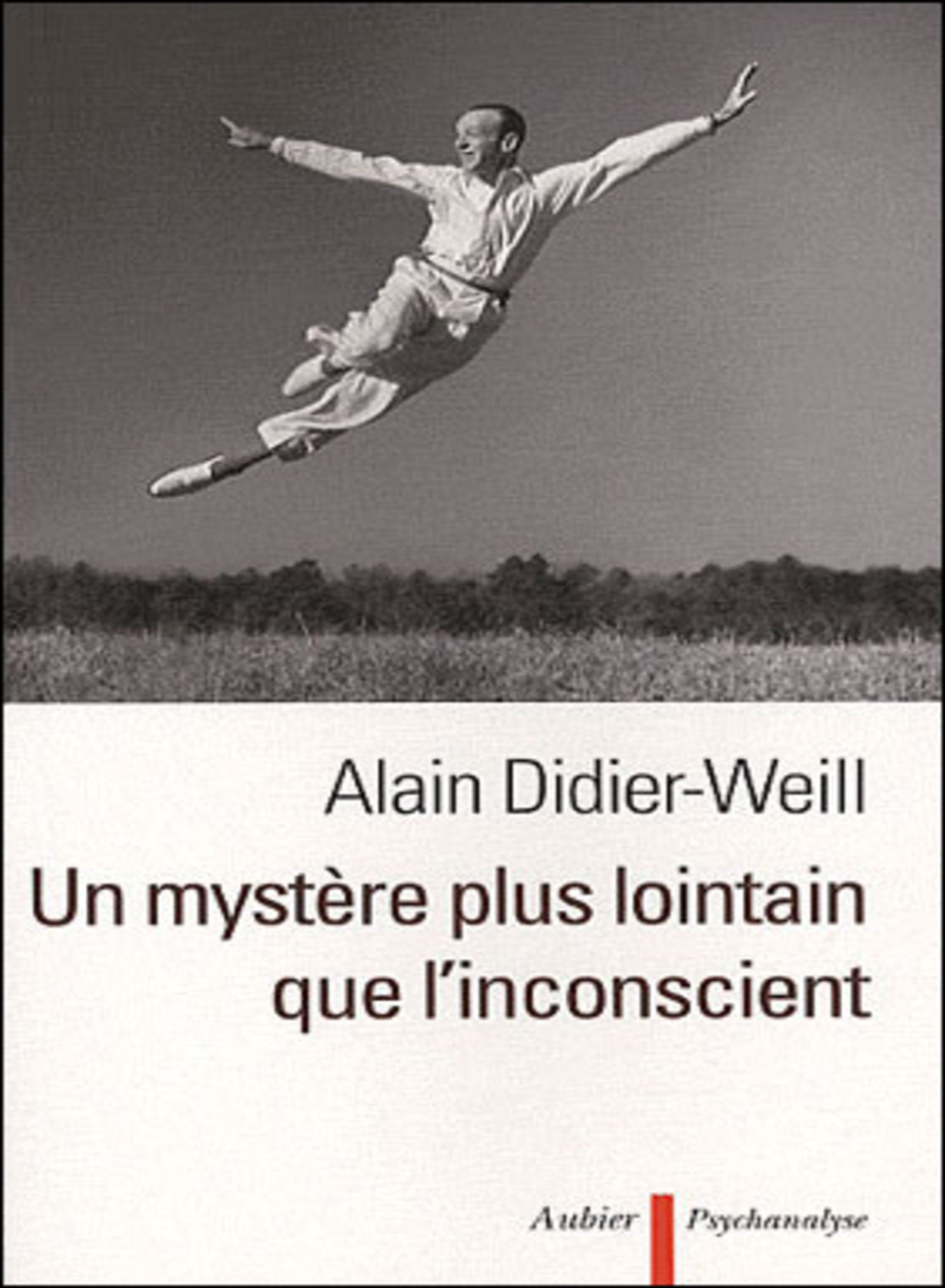

Les quatre pas de la danse et les quatre lettres du « yi‑he‑yi‑or

C’est avec la métaphore de la danse qu’A. Didier‑Weill spécifie le troisième temps sensible, en réalité un quatrième temps logique, de cette pulsation temporelle dont le flux continu (« poussée constante » freudienne) s’exerce en la scansion d’une temporalité discontinue, d’un rythme. On laissera au lecteur le soin de découvrir la démonstration [4] qui fait du « yehi or » hébreu, improprement traduit par le Fiat lux latin trop réducteur, le strict équivalent grammatique de cette pulsation temporelle. Le iod en effet peut figurer le point de trouée symbolique de la pointe du pied qui transforme la surface plane du sol en espace à quatre dimensions (lettre he). Son retour, dans ce qui aussi un tétragramme, iod‑he‑iod‑or, correspond à la retombée au sol du corps du danseur que son envol avait affranchi des lois de la pesanteur, le transportant dans le règne de l’impossible et des lois « non‑écrites ». Mais, lorsque le danseur retombe au sol, ce n’est pas la scène qu’il retrouve, ce réel qu’il avait transfiguré de la pointe de son pied, mais Gaïa, le réel de la Terre‑Mère, car Eros, qui l’a fait retomber et l’a soustrait au démantèlement de son corps aérien en lui faisant retrouver la loi de la pesanteur, « n’aime pas les trous » et se fait servant du réel maternel. Le retour du iod, qui réitère la trouée symbolique, est donc un quatrième temps logique succédant à ce troisième temps logique qui est celui d’Eros. Thanatos règne sur les deux premiers temps dans son alliance même avec Eros (emprise du symbolique, rébellion du réel) –tel Dionysos surgissant des Enfers, bondissant entre vie et mort : sol maternel profané, « corps‑oiseau déconstruit ». Le troisième temps, qui n’est alors en rien un retour du premier, revient à Eros et lui appartient. Ce retour qui n’est pas un retour à l’identique, comme dans la répétition mortifère, mais appelle une réitération du premier temps, ouvre sur le or de la lumière, qui n’est plus alors l’effet d’un surgissement mais d’un devenir, scandé par une pulsation en quatre temps. De cette pulsation structurelle, anhistorique, non pas tant chronologique que logique, le quatrième temps, « commencement du rythme originaire qui ne cesse de recommencer », n’est autre, selon l’auteur, que la « condition de la sublimation ».

Alliance de la mystique et du logos

Si le iod peut figurer le point de trouée symbolique du pied du danseur dans le réel du sol ainsi transformé en scène, il inscrit aussi ce « point » d’une « infinitésimale » résonance initiale du vide interne du sujet –effet de la musique apte à entendre ce vide, à le révéler, à le faire venir à l’existence.

Avec cette notion de résonance initiale d’un « vide interne » qui demande à être créé, « laissé être », qui peut être non pas tant appelé qu’entendu par une vibration musicale infime, l’auteur rejoint différentes notions mystiques de traditions aussi bien occidentales qu’orientales (sama chez les Soufis, musique des sphères pythagoricienne, vide médian taoïque), aussi bien que la tradition juive d’oralisation de la lettre qui la vivifie (au point iod comme point de résonance initiale il faut ajouter la lettre inaugurale aleph, comme « son d’une voyelle imprononçable au sens infini »). Il dégage au plus près leur fonction dans cette pulsation qui fonde le sujet parlant, les repense en les confrontant aux concepts et aux signifiants freudiens et lacaniens, fait apparaître leur continuité (ainsi l’aleph peut‑il se lire comme la source de l’objet a). Il en met en évidence la pertinence, la nécessité opératoire, pour qui veut rendre compte de ce qui meut le sujet à s’engager dans une parole. Parole par laquelle il peut effectuer ce recommencement du commencement de la pulsion et créer un « nouveau signifiant », ou donner corps à l’œuvre qui saura faire résonner ce trou originaire. L’auteur prolonge ainsi l’élaboration que Lacan amorçait dès le Séminaire II en traduisant le In principium erat verbum de Saint‑Jérôme, lui‑même traduction du logos de l’Evangile selon Jean, non pas par verbe au sens de parole, mais par langage lui semblant mieux rendre compte de verbum en tant qu’« altérité signifiante » à intégrer par le vivant humain. Cette altérité, Lacan la définira ensuite comme celle transmise par un « verbe silencieux », un « verbal à la seconde puissance » au‑delà du symbolisme –ce que l’auteur nomme un « hyperverbal ». Pour cet oxymorique « verbe silencieux » se posait alors la question du « résonateur » apte à le recevoir, à le faire entendre. Lacan proposa d’abord le corps, avec la pulsion, cet « écho dans le corps du fait qu’il y ait du dire ». Puis, tout simplement, le réel, ce « tiers entre le corps et le langage ». Ce sont ce verbe silencieux, ce réel résonateur qu’a conceptualisés au plus près A. Didier‑Weill dans ce travail, à la fois en les re‑nommant de leurs noms traditionnels mystiques et en leur donnant, dans une continuité de la langue psychanalytique et de la langue de tout locuteur, leur nom nouveau de résonance.

Malaise dans la civilisation, racines ontologiques de la psychanalyse, être et étant dans la clinique

Les éclairages historiques, philosophiques, théoriques et cliniques auxquels conduisent cette écoute à la fois analytique et musicale de la pulsation temporelle qui anime le sujet vers son devenir, qui actualise en lui l’être de l’étant, sont plus que nombreux tout au long de cet ouvrage. Là encore il revient au lecteur de les suivre pas à pas. L’auteur situe la psychanalyse par rapport aux Lumières, par rapport à l’héritage de ces « trois universels » que sont les héritages grec, juif, chrétien. Il définit le « malaise dans la civilisation » actuel, dans cette modernité ou post‑modernité épigone des Lumières, comme une méconnaissance de la dette au non‑savoir, un oubli de l’ancrage tragique de la loi non écrite lorsqu’elle passe à l’écrit dans les Droits de l’homme, un oubli enfin du Wo es war, soll Ich werden, commandement freudien non de droit mais de devoir, c’est‑à‑dire aussi de liberté. Un sort particulier est fait à Badiou, dans sa lecture tronquée de Saint‑Paul qui l’amène à en ignorer l’innovation principale, celle du péché originel, pour n’en retenir qu’une des implications, principalement la récusation de la loi de Moïse comme non universelle, trop « particulière ».

La psychanalyse a un sol philosophique, ontologique, c’est celui de « la différence ontologique » entre l’être et l’étant, qu’elle repense comme division du sujet entre l’être et le langage, le sujet et le moi. Freud et Lacan se situent tous deux dans cette filiation, au sein même de leurs divergences : le premier avec « sa géniale invention du déplacement », cette substitution, à un signifiant « de haute valeur psychique » (l’être), d’une représentation sexuelle fantasmatique allant de pair avec celle de l’objet métonymique du désir (l’étant) ; le second, avec sa réponse au réel qu’il sut enchaîner à sa trouvaille du nœud borroméen et dont il fit son propre sinthome [5].

Au‑delà d’un savoir‑faire avec la fascination du traumatisme et le pouvoir du surmoi qui s’en génère, tout comme avec la résistance du moi, cet étant qui s’estime toujours disgrâcié, à son être de sujet, au‑delà de l’adresse (à trouver l’adresse de la Dritte Person chez le patient), de la patience (à endurer l’engluement du patient dans sa demande, à tabler sur son désir), du savoir se taire (d’un silence qui est prégnance de parole, faisant du traumatisme non plus un mal vu, mais un mal entendu auquel est à opposer un « courageux regard »), la qualité principale de l’analyste est l’enthousiasme, cet « endieusement » dionysien qui lui permettra, par delà la mise à plat des déterminations inconscientes du sujet, d’ouvrir sur l’inespéré et son espace de nouveau, de liberté et de création. Avec la psychanalyse, cet inespéré se fait nomination de ce trou qui divise le sujet entre un faire (fiat) et un non‑être (trou), nomination que rendent possible et le pouvoir poétique de la métaphore paternelle et l’effacement de ce même nom du père dont le sujet aura su « se passer à condition de d’en servir ». Mais c’est à l’art (main de Rilke au contact du « verbe silencieux » d’une statue de Rodin, l’arrachant à sa mélancolie), qu’il revient de faire résonner musicalement ce trou ou de le faire vibrer de façon sensible.

Dans cet ouvrage dédié à la résonance comme initium décisif du sujet, A. Didier‑Weill fait résonner les signifiants freudiens et lacaniens et leurs harmoniques de façon nouvelle. Il démontre que l’on peut penser avec Lacan sans le figer, créer de nouveaux signifiants en se mettant à l’écoute de cet analysant du réel que fut aussi le maître, ouvrir la clinique à des symptômes qui ne sont pas ceux du refoulement mais d’un réel originaire non informé par le symbolique, penser enfin, comme son style le donne à entendre, avec la lalangue et sa signifiance propre d’un réel qui s’y inscrit.

Livre, donc, qui ne peut que résonner longuement en le lecteur.

[1] Les trois temps de la loi, Seuil, 1995. Invocations, Dionysos, Moïse, Saint‑Paul et Freud, Calmann‑Lévy, 1998. Lila et la lumière de Vermeer, Denoël, 2003.

[2] Selon l’étymologie, en effet, comme le rappelle l’auteur, de‑siderium se décompose en de‑, particule marquant le détachement, la séparation, et sidus, l’astre (Dictionnaire étymologique de la langue latine, A. Ernout et A. Meillet, Paris, Editions Klincksieck, 1994, 1ère édition 1932).

[3] Dans Les trois temps de la loi A. Didier‑Weill recourait à la métaphore de la « greffe » de langage sur le réel.

[4] Dont l’auteur nous dit qu’une remarque de Dominique Bertrand s’est faite la source.

[5] Sinthome : chute du symptôme comme bouchon de la déchéance traumatique, chute de la chute (grec pipto, « tomber »)