« Nous avons perdu, avant tout, un poète,

et des poètes, il n’y en a pas tant que ça dans le monde.

Il en naît trois ou quatre seulement en un siècle.

Quand ce siècle sera fini, Pasolini sera parmi les très rares

qui compteront comme poètes. Le poète devrait être sacré. »

(Prononcé par Moravia le 3 novembre 1975, près du cercueil de Pasolini, au Campo de’ Fiori à Rome.)

Au commencement était l’homosexualité, comprise toutefois de la même manière que l’hétérosexualité, c’est-à-dire comme un rapport avec le réel, comme une cristallisation stendhalienne, comme un fil d’Ariane dans le labyrinthe de la vie. Songeons un seul moment à l’importance essentielle qu’a toujours eue l’amour dans la culture occidentale. À la façon dont il a inspiré les grandes constructions de l’esprit, les grands systèmes de connaissance. Et l’on constatera que l’homosexualité a pris, dans la vie de Pier Paolo Pasolini, la fonction même qu’a eue l’hétérosexualité dans tant de vies non moins intenses et créatives que la sienne.

À côté de l’amour, au commencement était la pauvreté. Pasolini avait émigré du Nord vers Rome, il était venu vivre dans un modeste logement en banlieue, il gagnait sa vie en enseignant dans un collège des faubourgs pauvres. C’est à cette époque que remonte sa grande découverte du sous-prolétariat, comme société alternative et révolutionnaire, analogue aux sociétés du christianisme primitif, c’est-à-dire porteuse d’un message inconscient d’humilité et de pauvreté, à opposer au message hédoniste et nihiliste de la bourgeoisie. Cette découverte, Pasolini la faite sienne à travers son métier d’enseignant, à travers ses amours avec les sous-prolétaires des banlieues pauvres. Autant dire que dans ces banlieues il se trouve lui-même, ou plutôt il trouve le « soi » définitif, celui que nous connaîtrons par la suite, pendant toutes les années qui vont jusqu’à sa mort.

La découverte du sous-prolétariat transforme profondément son communisme, jusque-là probablement orthodoxe. Son communisme, par conséquent, ne sera pas illuministe et encore moins scientifique. Ce ne sera pas un communisme marxiste, mais populaire et romantique, animé par une pitié patriotique, par une nostalgie philologique et en même temps projeté dans la plus abstraite des utopies. Il est superflu d’ajouter qu’un tel communisme était fondamentalement sentimental, c’est-à-dire existentiel, humain, irrationnel. Pourquoi sentimental ? Par choix, au fond, consciemment culturel et critique. Dans la mesure où toute position sentimentale permet des contradictions que l’usage de la raison exclut. Or Pasolini avait découvert très tôt que la raison ne s’adapte pas pour servir, mais doit être servie. Et que seules les contradictions autorisent l’affirmation de la personnalité. Raisonner est anonyme finalement ; se contredire, personnel.

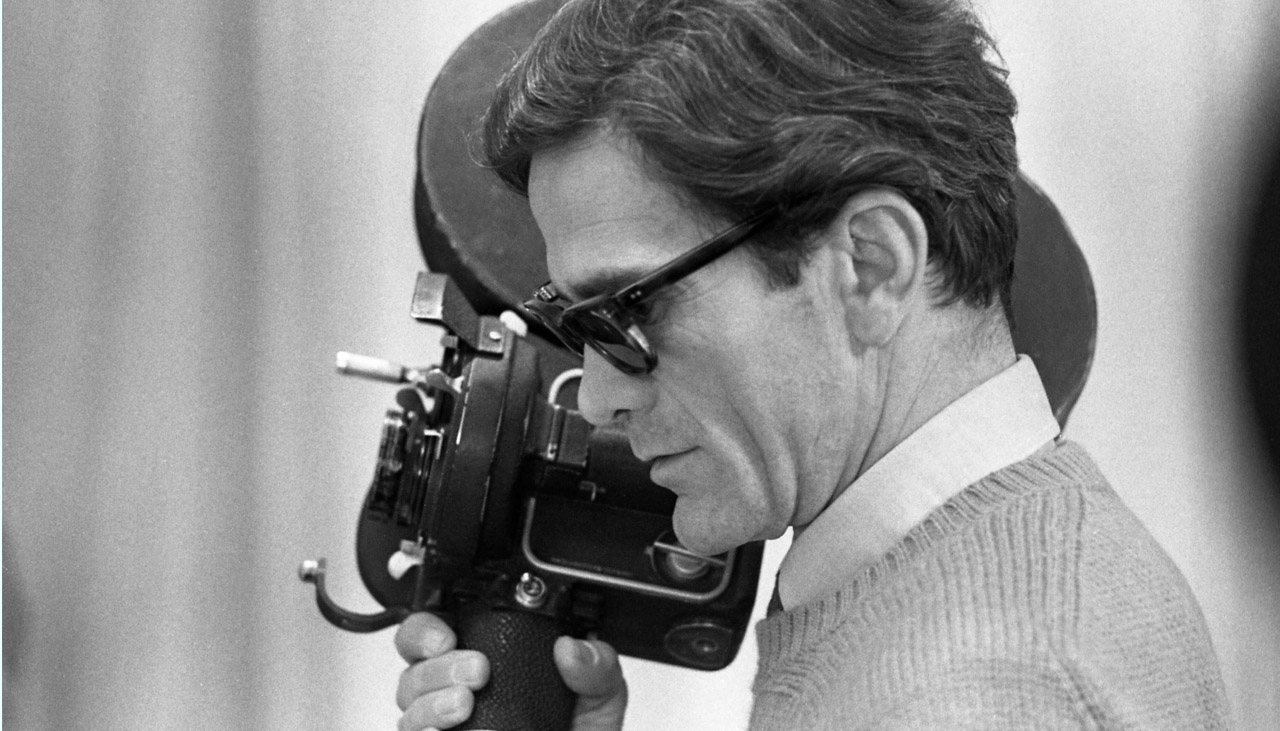

En tout cas, la découverte sociologique et érotique des banlieues fit passer Pasolini de la poésie « privée » des vers en frioulan à la poésie civile des Cendres de Gramsci et de La Religion de mon temps ; elle le révéla également à lui-même romancier dans Les Ragazzi et Une vie violente, et cinéaste dans Accattone. Un bond en avant extraordinaire, qui est le propre d’une vocation impérieuse et vitale.

En particulier, ensuite, à propos de la poésie civile, il faut souligner que, entre les années cinquante et soixante, Pasolini parvint à faire, pour la première fois dans l’histoire récente de la littérature italienne, quelque chose d’absolument nouveau : une poésie civile, à la fois décadente et de gauche. La poésie civile avait toujours été de droite en Italie, depuis le début du XIXe siècle, à partir de Foscolo jusqu’à D’Annunzio, en passant par Carducci, par son contenu ou par sa forme, quand le contenu était révolutionnaire comme chez le jeune Carducci. Les poètes italiens du siècle dernier avaient toujours compris la poésie civile en un sens triomphaliste, éloquent, de célébration. Pasolini, lui, nous a donné une poésie civile qui avait toute l’ambiguïté, la subtilité et la sensualité du décadentisme et l’élan idéaliste de l’utopie socialiste. Une opération semblable n’avait réussi par le passé qu’à Rimbaud, poète de la Commune et de la révolte populaire, et cependant, dans une mesure égale, poète du décadentisme. Mais Rimbaud avait été soutenu par toute une tradition jacobine et illuministe. La poésie de Pasolini, elle, naît miraculeusement dans une culture ancrée depuis toujours dans des positions conservatrices, dans une société provinciale et rétrograde.

Cette poésie civile raffinée, maniériste, esthétisante, qui rappelle Rimbaud et s’inspire de Machado, était tout de même subtilement reliée aux deux romans des banlieues, Les Ragazzi et Une vie violente, par l’utopie d’un renouveau social qui serait venu du bas, du sous-prolétariat décrit avec tant de compassion et de sympathie dans ces deux romans, presque comme une espèce de répétition de cette révolution qui s’était vérifiée deux mille ans auparavant avec les foules d’esclaves et d’exclus qui avaient embrassé le christianisme. Pasolini supposait que les banlieues désespérées et humbles coexisteraient longtemps, vierges et indemnes, près des « hauts quartiers », jusqu’à ce qu’advienne le juste moment pour la destruction de ces derniers et la « palingenèse » générale : une hypothèse au fond qui n’est pas si éloignée de la prophétie de Marx selon laquelle il n’y aurait à la fin qu’une poignée d’expropriateurs et une multitude d’expropriés qui les renverseraient. Il serait injuste de dire que Pasolini avait besoin, pour sa littérature, que la chose publique reste en l’état. Plus exact d’affirmer que sa vision du monde reposait sur l’existence du sous-prolétariat urbain resté fidèle, justement, par une humilité profonde et inconsciente, à l’héritage de l’antique culture paysanne.

Le rapport de Pasolini avec la réalité en était à ce point quand s’est produit ce que les Italiens, d’une manière curieusement dérisoire, appellent le « boom ». C’est-à-dire quand s’est vérifiée, dans un pays comme l’Italie absolument impréparé et par là relativement naïf, l’explosion de la consommation. Qu’est-il arrivé avec le « boom » en Italie et, par contrecoup, dans l’idéologie de Pasolini ? Tous les humbles, ces sous-prolétaires que, dans son Évangile selon saint Matthieu, Pasolini avait rapproché des premiers chrétiens, au lieu de se tenir tranquilles et ainsi de constituer le présupposé indispensable de la révolution populiste, porteuse d’une totale « palingenèse », cessaient, tout à coup, d’être humbles, dans le double sens de « modestes psychologiquement » et de « socialement inférieurs », pour se transformer en quelque chose d’autre. Ils continuaient, naturellement, à être misérables ; mais ils remplaçaient l’échelle paysanne des valeurs par l’échelle des valeurs liées à la consommation. C’est-à-dire qu’ils devenaient à leur tour des bourgeois. Cette découverte de l’embourgeoisement des sous-prolétaires s’est produite de la même manière que la première découverte des banlieues pauvres des voyous, à travers la médiation homosexuelle. Cela explique, entre autres choses, pourquoi elle a constitué pour Pasolini non pas une simple constatation sociologique distanciée, mais un véritable traumatisme politique, culturel et idéologique.

En effet : si les sous-prolétaires des banlieues qui, à travers leur amour désintéressé, lui avaient fourni la clé pour comprendre le monde moderne, devenaient idéologiquement des bourgeois, avant même de l’être vraiment matériellement, alors tout s’écroulait, à commencer par son communisme populiste et chrétien. Les sous-prolétaires de la banlieue de Quarticciolo étaient ou, ce qui revenait au même, aspiraient à devenir des bourgeois ; alors, de la même manière, étaient ou aspiraient à devenir bourgeois les Soviétiques qui pourtant avaient fait la révolution de 1917, tout comme les Chinois qui l’avaient faite en 1949, ainsi que les peuples du tiers-monde, autrefois considérés comme la grande réserve révolutionnaire du monde. Alors le marxisme était une chose différente de ce qu’il croyait ou disait être ; et la lutte des classes, la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat devenaient simplement des noms révolutionnaires pour couvrir une opération inconsciente antirévolutionnaire. Il n’est pas exagéré de dire que le communisme irrationnel de Pasolini ne s’est plus relevé après cette découverte. Pasolini est resté, ça oui, fidèle à l’utopie mais en la comprenant comme quelque chose qui n’avait plus aucun impact sur la réalité et qui était une espèce de rêve à caresser et à contempler, et non plus à défendre et à tenter d’imposer comme projet alternatif et historiquement justifié et inévitable.

Dès lors, Pasolini n’a plus parlé au nom des sous-prolétaires contre les bourgeois, mais au nom de lui-même contre l’embourgeoisement général. Lui seul contre tous. De là, sa tendance à privilégier la vie publique qui ne pouvait pas ne pas être bourgeoise, par rapport à la vie intérieure, encore liée nostalgiquement aux expériences du passé. Ainsi qu’une certaine volonté de provocation non pas, toutefois, au niveau des mœurs, mais de la raison. Pasolini ne voulait pas scandaliser la bourgeoisie consommatrice, il savait que maintenant elle était prête à consommer même le scandale. La provocation s’adressait aux intellectuels qui eux, oui, ne pouvaient s’empêcher de croire encore en la raison. De là aussi une intervention constante dans le débat public, fondée sur la reconnaissance, la défense et l’affirmation subtiles, brillantes, ferventes de ses propres contradictions. Encore une fois, Pasolini s’en tenait à sa propre nature existentielle, de simple créature. Sinon qu’autrefois il l’avait fait pour soutenir l’utopie du sous-prolétariat sauveur du monde ; et aujourd’hui, il le faisait pour formuler une critique aussi violente que sincère contre la société de consommation et l’hédonisme de masse.

Nous ne pouvons pas savoir ce que Pasolini aurait encore écrit et fait. Bien entendu, pour lui, une nouvelle phase allait commencer, une nouvelle découverte du monde. Il semble vraisemblable qu’après le traumatisme et la déception dont tant d’articles récents sont l’expression directe et, surtout, son dernier film, Salò ou les cent vingt journées de Sodome, il aurait réussi à surmonter l’horrifiante constatation de la « mutation anthropologique », causée par la société de consommation, de la seule façon possible pour un artiste : par la représentation de la mutation même. Une représentation qui, par la force des choses, conduirait à un dépassement positif de l’actuelle phase de pessimisme. Et que cela soit vrai, ce qui le prouve, c’est bien en tout cas sa mort si tragique et si impitoyable. C’est vrai, il avait découvert que la consommation avait totalement pénétré sa culture paysanne bien-aimée. Néanmoins, cette découverte ne l’avait pas éloigné des lieux ni des personnages qui autrefois, grâce à une extraordinaire explosion poétique, l’avaient si puissamment aidé à se créer sa propre vision du monde. Il affirmait en public que la jeunesse était plongée dans un environnement criminalisant de masse ; mais en privé, à ce qu’il semble, il avait l’illusion qu’il pût exister des exceptions à cette règle.

Sa fin, en tout cas, a été en même temps semblable à son œuvre et différente de lui. Semblable, parce qu’il en avait déjà décrit, dans ses romans et dans ses films, les modalités sordides et atroces ; différente parce qu’il n’a jamais été aucun de ses personnages, contrairement à ce que quelqu’un, après sa mort, a tenté d’insinuer, mais une figure centrale de notre culture, un poète et un romancier qui avait marqué son époque, un cinéaste génial, un essayiste inépuisable.

(Traduit de l’italien par René de Ceccatty)

Publié dans le Corriere della Sera le 5 novembre 1975, ce texte est paru en français dans le N°36 de La Règle du jeu (pp. 208-213) en janvier 2008.

Je n’ai jamais compris cette « haine de la bourgeoisie » ni du « libéralisme » ou de « l’individualisme »… Le royaume n’est pas de ce monde. Donc, dans ces circonstances, le libéralisme est ce qu’il y a de mieux. S’il n’y a pas de paradis terrestre, alors c’est dans le domaine de l’esprit, de l’art, de l’amour ou des abstractions que se situe la perfection espérée ; dans la vie d’après. Ici-bas, le « moins mauvais des régimes » (comme disait Churchill) est le libéralisme. Car il conjugue la cohésion de la cité et la liberté de l’individu. Qui dit mieux ? Certainement pas les utopistes, dont chacun fomente au fond de lui sa petite dictature. J’apprécie les grands artistes, mais je ne partage pas leurs illusions. Ils confondent trop souvent le terrestre et le céleste. Pasolini se méfiait d’ailleurs de ce « néo-fascisme » rampant sous les oripeaux hippies et cools.