Pas une rétrospective (il faudrait encore tant de surface, et puis Beaubourg lui en a déjà fait une !), mais un généreux parcours dans les tableaux de Bonnefoi, dont les séries sans système déployées depuis cinquante ans qu’il peint, ou plutôt qu’il laisse venir depuis l’arrière du plan, depuis l’arrière de la toile ou l’arrière de son crâne les créatures gracieuses de son art, comptent parmi les plus joyeux et cinglants démentis d’une époque en décomposition. Reste à savoir si la décomposition est une trop grande jouissance pour qu’on y renonce le temps d’une joie de vivre, et si l’on accepte encore de cheminer avec un bonhomme que rien n’entame dans ses danses inlassables, d’esprit, de corps, de trait et de couleur, autour du plan.

« La joie de vivre », bien sûr, c’est le nom d’un tableau de Picasso. Mais aussi le nom d’un tableau de Matisse. Avec Picasso et Matisse chemine, depuis son premier jour de peintre, le peintre Bonnefoi. Mais aussi avec Michelangelo, pour son non finito. Mais aussi avec Brunelleschi. Mais aussi avec Mallarmé, et avec Proust (le baiser de Madame Proust) ; mais aussi avec Artaud qui lui offrit le nom de sa première série, Janapa (le Momo disait : Janapa papa maman).

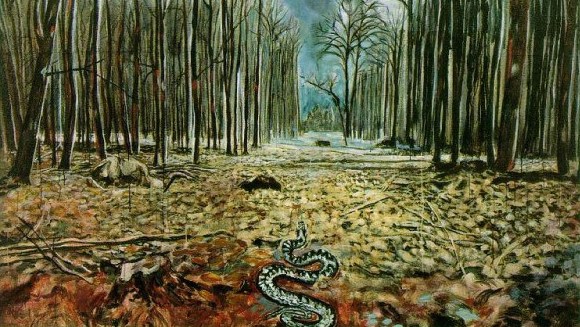

Mais aussi avec Kafka, qui lui offre cette fois le nom de sa présente exposition, Odradek, cette nouvelle inouïe, d’une page, admirablement élucidée par Milner dans sa Puissance du détail, où une petite figure plus ou moins géométrique, plus ou moins triangulaire, compliquée d’une effusion de fils au point qu’on se demanderait s’il n’est pas une bobine, ou, que sais-je, un juif entortillé dans ses tsitsit, se voit offrir un destin d’homme – ou de femme, d’ailleurs. Odradek dont Bonnefoi fait un double malicieux de sa propre malice, qui vient compliquer à dessein son geste sans fin et déjà si chargé de pensée, de science, mais aussi d’oubli de sa science et de sa pensée, qui vient envahir non pas seulement un procédé, lui-même pensé au ras des matières subtiles qu’il goûte et interroge, mais aussi une vie d’artiste.

Avec Picasso, pour ses gestes qui pensent, et qui se passent du même coup de discours ; avec Matisse, pour sa découpe dans la couleur, qui peut se payer le luxe de bavardages légers, égrenés par son écriture joueuse dans Jazz. Avec Matisse, surtout, pour ses dos, bas-reliefs fondateurs de la vocation artistique du jeune maître[1], qui leur oppose sans relâche la variation la plus éblouissante, la plus joyeuse et la plus longue de son oeuvre.

Avec la tarlatane encore, cette toile translucide où de toutes parts, s’interroge ce que Bonnefoi appelle l’épaisseur du plan, ce lieu plus obscur que toute obscurité d’où surgissent, plutôt qu’il ne les y dépose, la couleur et la forme, venant d’ailleurs, repartant se cacher après un tour de piste, après un concert allègre, se dédoublant en son envers et retour.

Avec le graphite dont le dessin annonce la chorégraphie, ou la musique encore, tantôt pour tournoyer comme un enfant, tantôt pour inscrire des signes, des hiéroglyphes, des morceaux de poèmes, ou des idéogrammes qui parfois préfèrent la brosse et la complexité d’une épaisseur pour rendre leur visite et suggérer leur énigme.

Avec : la vie de peintre de Bonnefoi s’est inventée comme un immense compagnonnage, d’une insolence dans le fond décisive car tous ces compagnons, ceux que j’ai cités et qui, comme Odradek, sont d’une matière ambiguë, mi-homme, mi-objet (car toute la peinture est là, d’un homme qui va dans l’objet et d’un objet qui va dans l’homme), inspirent à ce qu’on appelle piteusement l’art contemporain une horreur sacrée.

Nous n’allons pas faire une leçon, devant cinquante ans de joie de vivre.

Nous n’allons pas prononcer les gros mots par lesquels, depuis la fausse gaieté de Duchamp, les artistes, avant de devenir les serviteurs de leur marché, ont d’abord sacrifié au concept parce qu’ils étaient terrorisés. Oui, c’est le mot, terrorisés par l’art moderne, par cette souveraineté cruelle dont Picasso et Matisse ont achevé, à leurs yeux, l’aventure picturale ; car la jouissance extrême qu’il y a à porter le nom d’artiste (qui justifie, croient-ils, l’énigme de vivre ; ils en sont exonérés, les veinards), mêlée à cette horreur devant les gestes de maîtrise définitive que déploient ces grands monstres, maîtrise dont ils se sentaient dépossédés, ou incapables, ou encore lassés, ou encore agressés, les a rabattus sur le fiasco qu’on sait, et qui, loi inflexible de la parole, clamait déjà sa destinée mortifère dans le seul adjectif qu’elle réclamât : contemporain.

Par ce mot, inverse de moderne dont l’exigence poétique (baudelairienne, souvenez-vous, avant d’être « absolument » rimbaldienne) disait la souveraine et arrogante liberté, ils s’enfermèrent dans la servitude volontaire qu’une cécité à demain au nom d’aujourd’hui, qu’un discours ânonné sur soi et sur le monde, bref, qu’une installation à l’intérieur d’un piège, leur apprêtaient. Par l’installation, l’artiste s’installe en soi. Ce qui le rassure, c’est qu’il croit capter le maintenant, par le contemporain, par le tout de suite. « Tout de suite », ce n’est jamais la vie. Pour qu’il y ait la vie, il faut une durée, et donc un étonnement, une surprise, une confiance, un engagement dans le tâtonnement et l’épreuve d’un technè, d’une résistance de la matière, bref, tout ce qu’on appelle aussi le courage, à condition de ne pas entendre là une vertu sinistre. Or, choisissant « tout de suite » (car c’est ainsi qu’insiste le déplorable adjectif contemporain), cet art dont la page ne tardera pas à se tourner, manifesta, au fond, sa peur de vivre. Tous blottis dans les milliards d’un marché, pour ne pas laisser venir, dans le mystère des choses, autre chose qu’un dispositif, qu’une mise en boîte, qu’un geste conjuratoire. Bref, qu’une démonstration de force opposée sa propre terreur devant les choses et la matière. Heureuse conjoncture, dès lors, que la grande dématérialisation dite digitale ; « dite digitale », car elle coupe les mains. On veut bien que vous fasssiez joujou à être peintre, dans ces conditions, mais à condition de cette démonstration contemporaine de force. Tout, plutôt que de laisser venir, dangereux comme un Odradek ou comme un juif, terrifiant comme un maître ou une main souveraine, asphyxiant comme une énigme et comme un lendemain inconnu, le génie d’un geste dans la rétive fragilité des choses.

Oui, ce génie est un malin génie, et voilà ce que l’art bourgeois ne souffre pas. C’est-à-dire : ni le public bourgeois, qui veut s’y retrouver et attend sa leçon, ni l’artiste bourgeois, qui veut bouffer et « s’accumuler de soi ».

Qui ne l’est pas ?

Celui qui son art ébranle. Tout autre est un pompier, acharné à conjurer l’incendie.

Bonnefoi, pour des raisons qui échappent à son intelligence trop grande, trop ramifiée, trop accumulée justement, mais non de soi (de tous ses autres), a décidé un jour, nous dirions dans son propre dos, de devenir le fils de Picasso et de Matisse, et donc leur frère, et donc, à son tour, un moderne.

Outrecuidant, n’est-ce pas ?

Il y allait alors d’un choix non de procédé, non de thème, non de série, non de technique, mais de vie. D’un oui à la vie plus irresponsable et plus envoûtant, plus coûteux et plus incalculable que les plus faramineuses spéculations contemporaines, démultipliées par les salles de vente toutes leur système de vases communicants.

Accepter la durée d’un art, d’une traversée des plans et des lignes, des couleurs et des noirceurs, des tristesses insignes et de la joie, ce fut le geste par lequel Bonnefoi se décida à être un peintre – ni un plasticien, ni un artiste, mais un peintre.

Depuis ce jour, Bonnefoi est dans la joie de vivre. On sait évidemment avec Hölderlin, c’est un lieu commun, que « c’est une tâche difficile que le malheur, mais que plus difficile encore est le bonheur » ; elle se paye en silences compassés devant des concepts qui ne s’affichent pas, devant des obsessions qui ne se tartinent pas, devant des marques de fabrique qui ne se vendent pas ; bref, devant la peinture. Mais elle s’en moque, car la fête des couleurs et des lignes, des choses et des idées, des poèmes et des peintures se danse et se chante dans l’atelier de Bonnefoi.

Maintenant, assez parlé. Allez voir, si vous osez.

[1] Car Bonnefoi, soixante-dix ans, est insolemment et définitivement et insupportablement jeune.

Informations pratiques

Exposition de Christian Bonnefoi : « Odradek »

Du samedi 4 juillet au dimanche 18 octobre 2020.

(du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h)

Accès libre et gratuit

Centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay

26 rue Jean Ackerman

Saint-Hilaire-Saint-Florent

49400 SAUMUR