Kiefer raconte. Kiefer agit. Son art ne renvoie pas qu’à soi mais à l’histoire, à notre rapport au temps et à l’espace, à la nature, à nos espérances les plus anciennes. Il n’est ni décoratif, ni conceptuel, ni purement « expérimental » : il a pour but de dire et de transformer.

En ce sens, Kiefer est une sorte de marginal, du moins si l’on en croit le discours naguère accepté, officiel pour ainsi dire, en matière d’art contemporain, et d’art en général. Discours selon lequel l’art aurait d’autant plus de valeur qu’il ne renverrait pas au monde mais à lui-même. L’art ne dirait rien, n’aurait pas de message. Discours des snobs et des cuistres, mais aussi, en miroir, des détracteurs de l’art d’aujourd’hui.

On comprend à la rigueur comment une telle rhétorique peut s’appliquer à la musique, art par nature abstrait – bien qu’on exprime aussi par elle idées et sentiments. Il est plus étonnant de la retrouver en littérature, au cinéma ou dans l’analyse d’œuvres figuratives, sculpture, ou peinture.

Ce discours dont je parle et dont Kiefer et quelques autres sont comme la destruction en acte, a informé le goût du public, tyrannisé le monde académique comme celui de la presse et des galeries et, loin de se réduire aux arts visuels, a dominé les humanités, poussant les étudiants en lettres à ne voir partout que métaphore de l’écriture elle-même, « autoréférentialité », « autotélisme » excluant à la vérité tout pouvoir artistique ou littéraire, « mise en abîme »… Foin donc du monde, foin de l’existence, foin de cette muette, de cette vivante apostrophe que nous sont les portraits du passé ! Foin aussi de toute magie, de toute action dans et par l’art : l’art ne dit rien, l’art ne montre ni ne représente rien, l’art ne sert à rien.

Notre pays met du temps à se faire aux nouvelles modes et à s’en défaire : cela fait bien longtemps que plus personne ne comprend ces billevesées aux Etats-Unis (ils en ont d’autres mais la folie autoréférentielle n’y est guère audible) et elles continuent pourtant à orienter, au moins partiellement, le discours français sur l’art. Pourtant, à l’époque même de l’autotélisme roi, des artistes, que l’on songe à Joseph Beuys, ont défié ses dogmes et ont fait de l’art avec la conviction qu’ils remplissaient un rôle, qu’il fût social, politique, mystique, prophétique, érotique ou magique.

Kiefer, élève de Beuys, n’a jamais fait dans l’autoréférentialité : s’il représente parfois sa propre pratique d’artiste, se désignant elle-même pour ainsi dire, ce n’est pas qu’elle serait une fin en soi ou qu’il n’ait rien d’autre à raconter, c’est plutôt à la manière d’un rituel ou de l’antique invocation aux Muses. Toujours il raconte, il agit, il transforme le monde en le représentant, si ses signes « miment » en un sens leur disparition ou leur impossibilité, c’est bien qu’ils sont signes et renvoient au dehors, il transmute la matière, exalte le spectateur dont il interroge les valeurs, la mémoire et les croyances.

Kiefer, donc, raconte, Kiefer transforme, Kiefer représente pour transformer. Son art vise le cosmos, la vie, la mort, Dieu.

C’est une œuvre qui fourmille de thèmes et de formes : tableaux, installations, assemblages, mythologie germanique, alchimie, Kabbale, Egypte ancienne, histoire de la Seconde Guerre Mondiale, poésie de Celan ou romantisme… S’il est un thème pourtant, qui me semble la traverser peu ou prou et qui est singulièrement présent dans la rétrospective présentée à Beaubourg, c’est celui de la résurrection. Thème central, nœud où se rejoignent toutes ces diverses influences. Thème kieferien, thème et question, peut-être, de tout l’art occidental.

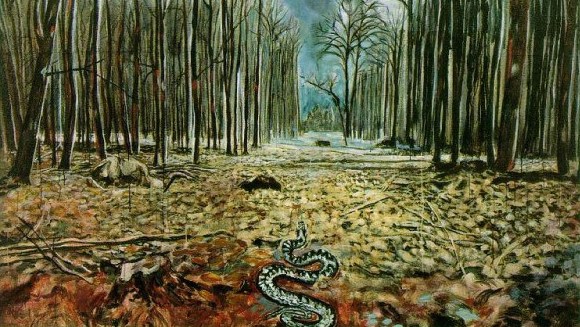

Résurrection : vie surgie de la mort. Vie parce que mort. Le principal apport, me semble-t-il, de la pensée sémitique ou orientale à la rationalité occidentale, grecque. A Beaubourg on peut voir un tableau, Resurrexit, peint en 1973, qui représente une forêt dénudée par l’hiver, des arbres maculés de sang, un chemin au milieu foulé par le vieux serpent, une pâle lumière dans le fond – et surmontant le rectangle du tableau, un escalier portant le titre écrit de la si reconnaissable calligraphie de l’artiste, escalier vers les cieux, échelle de Jacob peut-être : « il a ressuscité ».

Tous les hommes, se trouvant misérables, ont pensé qu’ils étaient prisonniers d’un monde corrompu, ayant chu de plus haut mais étant destinés à monter plus haut encore : felix culpa. La petite révolution « judéo-chrétienne » est d’avoir fait pénétrer dans ce qui n’était pas encore l’Occident l’idée que cette remontée dont la chute portait l’élan, se ferait avec et par le corps et non sans lui : « et depuis ma chair je verrai Dieu », dit Job (19 : 26).

Si l’on met de côté la dimension nécessairement irrationnelle de la croyance en la résurrection (et plus encore l’enfer que serait la terre si tout le monde y ressuscitait d’un coup !), on ne peut qu’être frappé, à l’âge où l’on célèbre tant le corps et où on le voudrait immortel, de sa touchante beauté : face à la mort, charnelle et spirituelle, des êtres aimés, devant ces corps qu’on ne verra ni ne sentira plus, reste cet espoir tout simple, presque enfantin, qu’ils n’ont disparu que pour mieux renaître.

Ici il est bon de relever un contresens fait à la fois par les bigots et les Homais (ou les Onfray) au sujet de la foi biblique : si ce corps ressuscite, c’est qu’il est bon, c’est que la tradition d’Abraham et de Moïse l’estime et l’aime. Quand Platon voit dans la pauvre viande humaine le tombeau de l’âme, ainsi qu’il le dit et le démontre en plusieurs occasions, il est à croire que les tenants de la résurrection y ont vu bien autre chose, un partenaire aussi indissociable de l’âme immortelle, que l’aveugle du paralytique dans la célèbre fable attribuée à Esope – et potentiellement immortel aussi, ou du moins renaissant.

Par le corps on souffre, mais on aime aussi, on jouit, et on connaît même. Le rêve oriental, depuis Osiris et Mithra, depuis les rabbins pharisiens qui voulurent trouver dans la Bible elle-même des indices de la résurrection, était que le corps renaîtrait comme l’épi du grain semé et décomposé. Sans pourrissement, point de renaissance, point de vie tout court. Le monde est comme un grand égout, où vie et mort s’échangent et se succèdent : le jour du corps, aussi, viendra, mais comme le couronnement, Aperiatur terra, de ces « palingénésies merveilleuses » (Gide).

L’alchimie, dont Kiefer s’inspire explicitement, voit dans la résurrection la figure de ses opérations : par la décomposition des corps vils la transmutation est rendue possible. La liturgie juive voit aussi dans la résurrection un miracle « naturel », qu’elle met sur le même plan que celui des pluies, par lequel s’ouvre et se lubrifie la terre. « Rabbi Yohanan disait : Il est trois clés que l’Eternel a gardées en main et n’a confiées à aucun messager, la clé des pluies, la clé de la naissance et la clé de la résurrection. » (Taanit, 2a) Pour les Egyptiens, c’était le Nil dont Osiris et l’Homme sous une pyramide que notre artiste a peint dans l’attente de sa renaissance, reproduisent la vie infinie. On le sait, la nouveauté du judaïsme reste d’avoir dérobé la résurrection au temps cyclique : elle est toujours à venir, comme le Messie, qui n’est jamais venu, ni ne viendra en un moment spécifique, mais viendra à tout jamais, à moins qu’il ne soit toujours en train de venir.

Reste à savoir ce qui change après la Catastrophe. Kiefer est allemand, le nazisme hante son œuvre, les destructions, les ruines, la ruine de tout monument, dès l’origine, la nature impossible, la beauté toujours compromise. Sa Daphné par exemple est une petite poupée de chiffon, les triomphantes feuilles de laurier ne sont plus que des feuilles d’automne, de caduques feuilles de chêne déjà rougies : morte avant d’être née, ressuscitée pour la mort, on a là une amère parodie de la splendeur du Bernin. Sa Sulamith est enfermée dans un bunker vide, comme si l’amour des filles de Jérusalem, des biches et des gazelles des champs, naguère fort comme la mort, était anesthésié pour toujours par la brutalité de la technique.

En 2007, Kiefer inaugurait le cycle Monumenta au Grand Palais. Son installation Sonnenschiff mêlait des tournesols, éclos peut-être, ou momifiés, encore lestés de poussière, à de gigantesques vestiges de pierre et de terre, à des livres de métal. La résurrection n’y était peut-être pas tant le sens de la mort, que la mort et le génocide la vérité de tout espoir, de toute théologie. Kiefer raconte certes, mais loin d’affirmer ce qu’il raconte, il le pose, comme on pose une question. On ne sait trop avec lui si l’on doit croire ou désespérer.

L’art pérennise, l’art convoque les spectres, parle aux puissances du Chaos, au Sommeil, au Trépas. Kiefer voudrait qu’il aide à la résurrection, comme un viatique, une prière, qu’il accompagne le souffle de la chair et suspende l’inexorable enchaînement de causes et d’effets qui, nature ou histoire, amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds : son œuvre demande, sans jamais répondre à cette étrange question, s’il est possible de s’attarder, de réveiller les morts et de rassembler ce qui fut démembré. Ces monuments de toile, de fer ou de pierre disent un monde brisé dès l’origine, brisé pour pouvoir être, et implorent en son nom ce « Personne » possesseur des trois clés, ce non-être au-delà de l’être, devant qui l’Occident, le bon Occident du moins, sait depuis bien longtemps qu’il ne convient pas tant de se prosterner que d’interroger.

Magnifiques rétrospective, à compléter par l’expo sur les livres en plomb de Kiefer à la BNF

Des oeuvres bouleversantes, d’une grande noirceur…

Les oeuvres de Kiefer sont saisissantes.

Quel dommage que je ne sois pas à Paris !…

Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Une oeuvre peut également transformer le monde en donnant à voir les procédés de création. L’autoréférentialité n’est pas dénuée d’intérêt, si tant est que l’on perçoive les véritables questions que cela pose.

L’autoréférence est une fonction logique. Dans l’acte pictural elle relève d’une topologie intrinsèque et n’a lieu qu’en un temps de retournement de l’illusion spatiale, soit l’effet du/de tableau. Il s’agit donc de l’émergence datable d’un nouveau dispositif.