La poésie, qui est musique et sens, mots et rythme, émotion et vérité, est première dans notre confrontation à la littérature. On apprend – par cœur – des poèmes avant de savoir lire, ou dans le même temps. C’est peut-être elle, la poésie, qui pousse l’enfant vers le texte écrit et déchiffrable, l’enfant pour qui « La Terre est bleue comme une orange » est une évidence. L’écolier découvre les majuscules en début de ligne quand la phrase n’est pas finie, la géométrie parfaite du sonnet, et la magie de la fable – « Maître Corbeau, par l’odeur alléché ». Le collégien ânonne, puis se prend à déclamer les alexandrins des tragédies du XVIIe, où les feux et les flammes sont l’amour et la guerre à la fois – « brûlé de plus de feux que je n’en allumai ». Le lycéen les écrit, les poèmes. Amour toujours, mon cœur les fleurs, les yeux le lac, j’te kife au gérondif de ma griffe apocryphe – là, j’invente rapidos une imitation de rap, mais c’est l’idée. La poésie est première dans notre approche scolaire de la langue française, et dans l’apprentissage des langues étrangères. J’ai peu sévi en collège, et c’était il y a longtemps, mais je me souviens que les manuels d’espagnol que nous utilisions alors débutaient, tout à trac, par Lorca et Nicolás Guillén : arbolé, arbolé, seco y verdé et Yoruba soy, lloro en yoruba lucumí. Des phrases incompréhensibles, à des années-lumière de toute idée de langue utilitaire et communicative – celle qu’il convient à présent d’enseigner – mais qui plongeaient immédiatement l’élève dans une sphère mentale et phonétique qui était l’âme-même d’un idiome, son idiosyncrasie, de l’Espagne à l’Amérique.

La poésie est le cœur de la langue. De la langue travaillée et révélatrice, celle qui n’est pas conforme, qui n’entre pas dans les cases des questionnaires à remplir ou des formulaires à renseigner. La poésie est la langue qui n’obéit pas.

Les dix-huit écrivains de Lignes de vie, convoqués par Guy Rouquet pour son « Atelier imaginaire », se sont tous prêtés avec fougue et sincérité à l’exercice imposé : « raconter en une dizaine de pages leur expérience de lecteur, donner la liste des dix poèmes leur tenant le plus à cœur, assortir chaque texte d’un commentaire ». Ces dix-huit écrivains, les voici, par ordre alphabétique : Alain Absire, Michel Baglin, Marie-Claire Bancquart, Claude Beausoleil, Ariane Bois, Jean Claude Bologne, Georges-Olivier Châteaureynaud, Sylvestre Clancier, Hubert Haddad, Werner Lambersy, Jean-Pierre Lemaire, Jean Métellus, Jean-Luc Moreau, Jean Orizet, Jean Portante, Amina Saïd, Joël Schmidt, Frédérick Tristan. Des hommes et des femmes représentant à peu près toutes les générations et les origines, Canadien, Haïtien, Parisien, provincial émigré, Belge, certains poètes et d’autres pas. Tous ont répondu avec franchise et générosité, se pliant plus ou moins aux contraintes imposées. Dix-huit listes de poèmes, qui se recoupent souvent et surprennent parfois, dix-huit listes parmi lesquelles des noms sont scandés comme en reconnaissance. Ce sont les phares.

Rimbaud, bien sûr. Et Baudelaire. Le père Hugo, le sombre Nerval. Ceux-là, on les attendait. Les confessions poétiques de Lignes de vie vont de l’antique au strictement contemporain, en passant par le médiéval et le classique. Joël Schmidt évoque, entre autres, Virgile (« Moi qui, jadis assis sous l’ombrage des hêtres ») et Alain Absire souligne que Michel Houellebecq « comme Ponge, Bukowski ou Pirotte, […] transfigure cette peur blême et radioactive qui vibre dans nos cœurs blasés et fatigués », s’appuyant sur un poème extrait de Configuration du dernier rivage :

« Je suis venu dans le café au bord du fleuve,

Un peu vieilli un peu blasé

J’ai mal dormi dans un hôtel aux chambres neuves

Je n’ai pas pu me reposer. »

Jean Claude Bologne rappelle que Mallarmé lui a ouvert les portes d’un mysticisme sans dieu, et c’est là, sans doute, la plus belle et vraie confession de l’expérience poétique, celle qui touche à l’indicible. Expérience que Bologne tente de transcrire dans tous ses textes de fiction, et à laquelle il rattache Segalen, dont il dit que les stèles « balisent [sa] route de néant ». Georges-Olivier Châteaureynaud avoue son soulagement : « J’entretiens avec la poésie des rapports apaisés, depuis que, vers l’âge de vingt-trois ans, j’ai fini d’en écrire ». Dans son panthéon figurent Aragon, Michaux et Valéry, entre autres, et son ami Hubert Haddad :

« J’ai manqué bien des trains dans ma vie

Amis qui les avez pris envoyez-moi de vos nouvelles »

Haddad, quant à lui, convoque Jean de Sponde, le poète baroque, et Emily Dickinson « dans sa claustration enchantée », sans traduction.

C’est une sorte de ronde truquée que Guy Rouquet a organisée dans ces Lignes de vie. L’ordre alphabétique de présentation des auteurs conviés est un leurre magique qui brasse les influences et les admirations. Ce recueil est une manière de « mélanges » qu’il ne faut pas dévoiler davantage. Peu de poèmes y sont cités en entier. Il ne s’agit en rien d’une anthologie. Le titre, Lignes de vie, est à lui seul un programme et une invitation : les dix-huit écrivains se découvrent, et nous les découvrons ; ils nous convient intimement à leur table, et nous partageons leurs agapes poétiques. Parce que la poésie, par les temps qui courent, hein, il n’y a que ça de vrai.

A mon tour, je livre ici quelques mots d’un poème qui me bouleverse au plus profond. Il est de Milosz. Et s’intitule « Symphonie de novembre ».

« Ô terrible, terrible jeunesse ! Cœur vide ! »

La poésie, on la fait résonner et raisonner selon, aussi, l’air du temps. C’est sa force. Le « Que sont mes amis devenus » de Rutebeuf (cité par Jean Orizet) fait pendant à

« De telles merveilles défilent ! de tels spectacles,

de tels sons !

De tels chaînons unis sans fin, l’un au suivant

accroché,

Chacun répond à tous […] »

de Walt Whitman, cité par Amina Saïd.

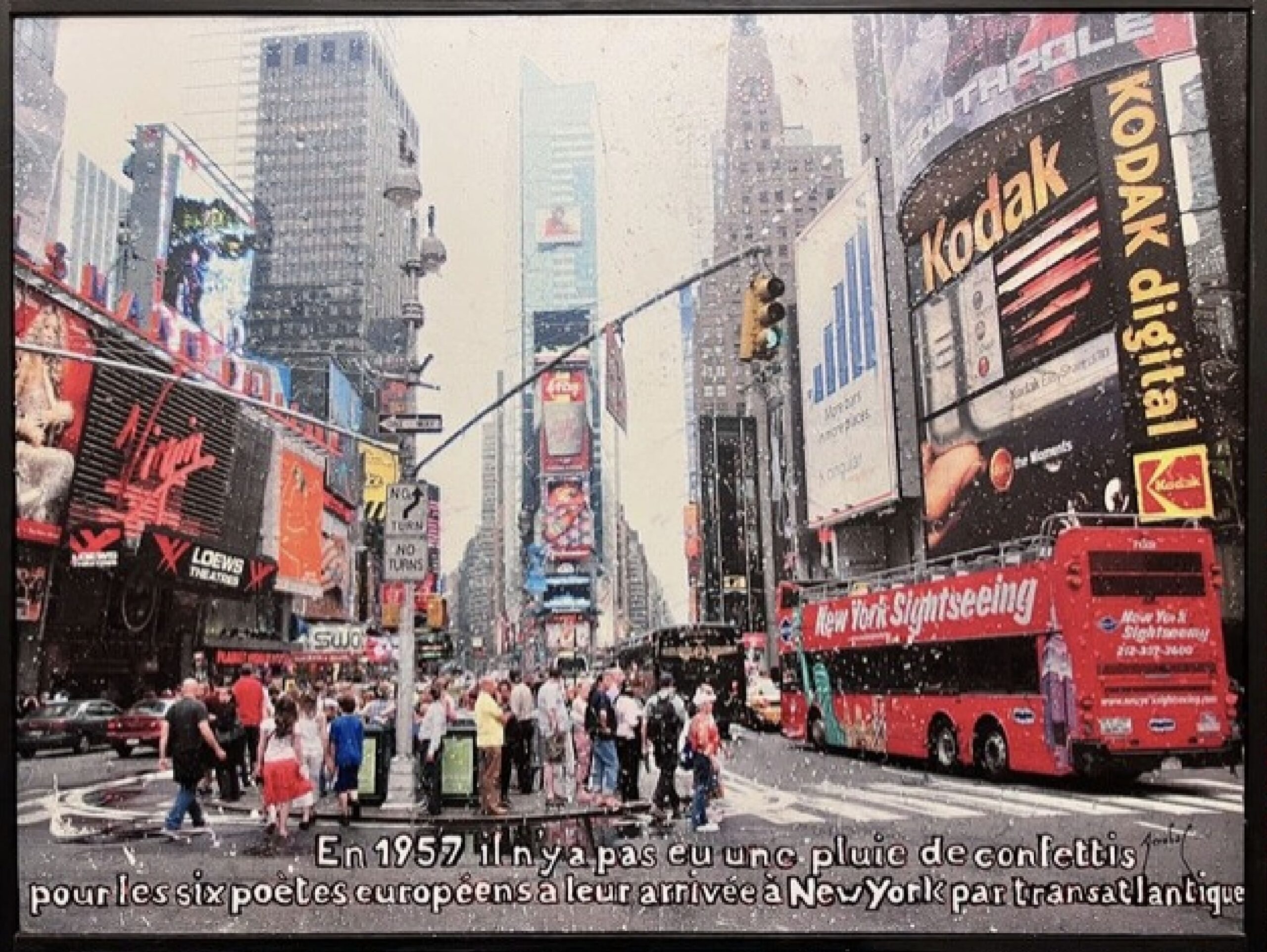

La poésie est la langue qui n’obéit pas. Le poète est celui qui dit non, à sa façon, il est celui qui se dresse contre. Le lecteur des poètes a une longueur d’avance sur la barbarie. Nous avons tous un rapport à la poésie. Les dix-huit écrivains de Lignes de vie nous encouragent à sonder notre rapport à la langue et au monde. A la langue de toujours et au monde d’aujourd’hui.