Ce que j’aimais chez Derrida, c’est qu’il ne proposait pas de doctrine de la psychanalyse. Ce qu’il proposait, c’était plutôt de continuellement en interroger la possibilité même – c’est-à-dire les conditions de son discours, ses limites internes, et ce qui en rend la pratique à la fois nécessaire et, comme le disait déjà Freud lui-même, impossible. Derrida n’a jamais proposé de théorie psychanalytique, non plus que de théorie à propos de la psychanalyse. Tout au plus, ou au mieux, pourrait-on peut-être dire, et comme il l’a dit lui-même à propos du recueil en volume d’écrits divers, que la formation de ces écrits procède comme une théorie distraite : ils obéissent à la loi d’une théorie discontinue, les textes se suivant, s’enchaînant ou correspondant entre eux, malgré la différence visible des motifs et des thèmes, la distance qui sépare les lieux, les moments, les circonstances de leur écriture et de leur publication.

Il demande : comment présenter la psychanalyse ? Il faudrait pour cela qu’elle puisse de quelque façon se présenter elle-même. L’a-t-elle jamais fait ? Où ? Et : où, si elle se trouve, se trouve-t-elle ? Dans le seul corpus freudien ? Serait-il légitime de penser qu’elle ne se fonde que sur ce seul nom propre ? Assurément non. Son identité est plutôt paradoxale, en ce sens qu’elle rend instable toute définition stricte de soi. Elle se définit par ce qu’elle promet sans pouvoir totalement le réaliser : une vérité, mais toujours différée ; une guérison, mais toujours inachevée ; un savoir, mais qui se dérobe à lui-même. C’est en quoi elle se distingue de toutes les psychothérapies. Car, que fait-on en analyse ? Ce qu’on y fait ne se laisse pas résumer. Donc, entre autres : on y mime un recommencement. On y brise un miroir. On y apprend que la ré-appropriation narcissique est terriblement coupante. Qu’elle accroît et neutralise la souffrance. La blessure narcissique peut s’y accroître à l’infini de ne plus pouvoir être narcissique. On y apprend à composer avec ce qu’il y a d’autre en nous.

Composer avec ce qu’il y a d’autre en soi, avec ce qui résiste à l’image idéalisée du Moi, ce qui déborde les identifications disponibles : c’est là, en effet, que se joue une expérience limite. Non pas seulement une question d’identité, mais une épreuve du rapport à l’altérité la plus intime. Car cet « autre » n’est pas extérieur : il surgit du corps, du langage, du désir, et met en crise la fiction d’une unité stable du sujet. Dans cette perspective, la question dite « transsexuelle » (terme à l’endroit duquel Jean Genet et Michel Foucault, par exemple, avaient les plus vives réserves) ne relève pas uniquement d’un choix ou d’une revendication narcissique – accusation trop souvent brandie –, mais d’un travail, toujours douloureux, de ré-élaboration du rapport à soi. Lorsque les identifications symboliques disponibles échouent à soutenir le sentiment d’exister, lorsque le miroir social ne renvoie qu’un reflet étranger ou hostile, le sujet est sommé d’inventer une autre manière d’habiter son corps et son nom.

La psychanalyse nous apprend – rend possible que nous apprenions – que le « narcissisme » n’est jamais donné une fois pour toutes. Il est une construction fragile, toujours menacée par la perte, le manque, la différence, la différance. Être contraint de renoncer à une certaine forme de narcissisme – celui qui s’appuie sur des repères sexués évidents, reconnus, partagés – peut ouvrir à une détresse profonde. Mais ce renoncement peut aussi devenir le lieu d’un déplacement : vers un narcissisme moins dépendant de l’image, plus arrimé à une vérité subjective. Composer avec « ce qu’il y a d’autre » en soi, ce n’est donc pas effacer le conflit, ni le résoudre définitivement. C’est accepter que le sujet ne coïncide jamais pleinement avec lui-même. Chez la personne qui se dit transsexuelle, cette non-coïncidence se donne à voir de manière plus manifeste, plus exposée. Elle révèle, peut-être malgré elle, une condition qui est en réalité celle de tout « parlêtre », comme le nommait Lacan : être divisé, parlant depuis un corps qui n’obéit jamais complètement.

Ainsi, la question n’est peut-être pas : « qui suis-je vraiment ? », mais : « comment puis-je vivre avec cette discordance sans me détruire ? » Et c’est là que se joue l’éthique du sujet : non dans la conformité à une norme, mais dans la capacité à faire avec l’impossible, à lui donner une forme viable, transmissible, parfois même créatrice. Composer avec ce qu’il y a d’« autre en soi », cliniquement, renvoie à ce moment où les montages identificatoires habituels ne tiennent plus, où le sujet ne parvient plus à s’appuyer sur les repères qui, jusque-là, assuraient une continuité du Moi. Chez Freud, la blessure narcissique est toujours liée à ce que l’on pourrait appeler une défaite de la maîtrise : le Moi découvre qu’il n’est pas souverain, qu’il est traversé par des forces qui lui échappent. Dans la clinique contemporaine, cette défaite peut se condenser autour du corps sexué, précisément parce que celui-ci est censé être le dernier garant de l’évidence identitaire.

Lorsque quelqu’un se dit « transsexuel », il ne s’agit pas seulement d’un conflit entre un corps et une représentation de soi. Il s’agit souvent d’un échec de la symbolisation du corps : le corps ne parvient plus à être habitable psychiquement tel qu’il est donné. Ce qui est en jeu n’est pas le sexe biologique en tant que tel, mais l’impossibilité de s’y reconnaître narcissiquement sans effondrement. La clinique montre alors deux risques majeurs : le risque mélancolique, où le sujet se vit comme irrémédiablement défectueux, inhabitable, parfois haïssable ; et le risque de solution totalisante, où le sujet croit qu’un changement réel (nom, corps, statut) viendra abolir la division subjective.

Le travail analytique, quand il est possible, ne vise ni à confirmer, ni à invalider une trajectoire, mais à réintroduire de la division là où le sujet cherche parfois une clôture, ceci afin d’éviter que l’identité ne devienne un rempart rigide contre l’angoisse.

Philosophiquement, cette question touche à quelque chose de fondamental : le sujet n’est pas une substance, mais un écart à soi. Se dire « je » implique déjà une distance, une médiation par le langage. Rimbaud disait : « Je est un autre »… Lacan radicalise cette idée en affirmant que le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Cette formule est chez lui centrale, mais elle est volontairement déroutante. Que veut-elle dire ? D’abord que le sujet n’est pas une substance, mais un effet du langage. Lacan rompt avec l’idée classique d’un sujet comme entité psychologique stable. Le sujet n’existe pas avant le langage : il apparaît comme effet de la chaîne signifiante. Il apparaît à travers un signifiant (un nom, un trait, un énoncé, un symptôme, un lapsus…). Par exemple, si quelqu’un dit : « Je suis une bonne mère », ou « un bon père », ces signifiants prennent sens par rapport à d’autres signifiants (« mauvaise mère », « mauvais père », échec, reconnaissance, etc.). Le sujet n’est pas identique à « bonne mère » ou « bon père », il ne se réduit pas à ce signifiant, il est représenté, de manière incomplète, par ce signifiant qui ne l’épuise pas – et un autre signifiant pourra le représenter autrement, voire contradictoirement. Aucun signifiant ne peut le représenter totalement, ce qui l’oblige, en quelque sorte, à courir derrière le signifiant qui le représentera au mieux. Le sujet n’est rien d’autre que ce qui apparaît fugacement là où un signifiant en appelle un autre. Autrement dit : le sujet n’existe jamais là où il se croit. Et le corps lui-même est pris dans cette logique : il n’est pas un donné brut, mais un corps parlé, regardé, nommé. Et c’est ainsi que la question dite « transsexuelle » met au jour une vérité que la norme tente souvent de recouvrir : il n’y a pas de rapport harmonieux entre le sujet et son corps. Ce que la philosophie classique appelait identité supposait une continuité, une unité. Or, ici, cette unité est vécue comme mensonge ou violence. Dès lors, le sujet est confronté à une alternative existentielle : soit il tente de réparer l’unité perdue par une fondation identitaire ; soit il accepte que l’existence se construise sur une faille irréductible. Composer avec « ce qu’il y a d’autre en soi », dans ce cadre, ce n’est pas se résigner. C’est renoncer à l’idéal d’une coïncidence pleine. C’est consentir à ce que le sujet ne soit jamais exactement ce qu’il est, mais toujours en rapport avec ce qui lui échappe.

Clinique et philosophie se rejoignent ici sur une question éthique majeure : que fait-on de l’impossible ? La psychanalyse ne promet pas la paix identitaire. Elle propose autre chose, plus modeste et plus exigeante : une manière de ne pas se confondre avec son symptôme, même quand celui-ci organise toute l’existence.

Pour certains sujets trans, la transition peut être une solution viable, parfois vitale. Pour d’autres, elle peut masquer momentanément la question plus radicale de la division subjective. L’enjeu n’est donc pas la conformité à un modèle – normatif ou transgressif – mais la possibilité de parler depuis ce lieu de discordance sans s’y engloutir. Au fond, la question majeure n’est peut-être pas « suis-je homme ou femme ? », mais : « comment puis-je supporter d’être un sujet divisé, parlant depuis un corps qui ne me garantit rien ? ». Et cette question, si elle est rendue visible par l’expérience trans, concerne en vérité tout sujet.

Comment puis-je supporter d’être un sujet divisé, parlant depuis un corps qui ne garantit rien ? En reconnaissant que cette division n’est pas un accident, mais la condition même de l’être parlant. Le sujet n’advient qu’au prix de cette coupure introduite par le langage – qui me représente pour un signifiant auprès d’un autre signifiant, donc – tout en me faisant perdre quelque chose de moi. Je parle, mais ce n’est jamais moi tout entier qui parle. Ce qui s’énonce me précède et me déborde. Ma parole est toujours déjà prise dans l’Autre, dans son langage, dans ses attentes, ses manques. Et mon corps, loin d’être un fondement stable, est ce lieu où le signifiant s’inscrit, marque, affecte – sans jamais garantir l’unité. Le corps est morcelé, pulsionnel, pris dans des circuits de jouissance qui échappent au sens. Là où je cherche une assurance, il ne me renvoie qu’un reste : ce qui ne se symbolise pas, ce qui insiste, ce qui fait retour sous forme de symptôme. Le corps ne promet rien, sinon la répétition. Supporter cette division, ce n’est pas la suturer. C’est consentir à ce manque comme moteur, et non comme défaut. Accepter que le désir naisse précisément de ce qui ne se comble pas, que le sujet se tienne dans l’écart entre ce qui se dit et ce qui se jouit. Parler, alors, n’est pas garantir : c’est risquer. Risquer une vérité qui ne se totalise pas. Risquer une parole qui ne réconcilie ni le corps ni le sens, mais qui les met en tension. Et le seul appui possible n’est pas une promesse du corps, mais l’acte de parole lui-même, cet acte fragile par lequel le sujet, divisé, persiste à s’inscrire dans le langage malgré l’impossible qu’il rencontre.

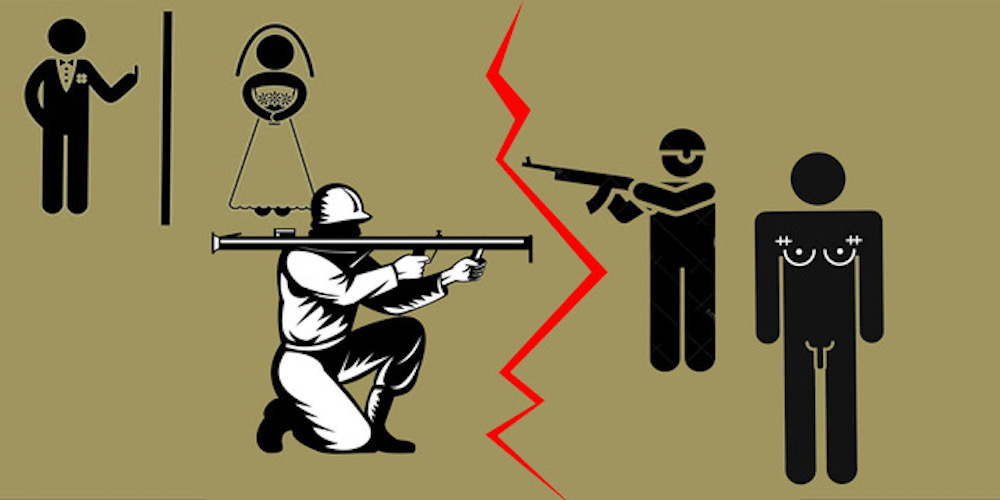

Dans un cadre derridien (et plus largement post-structuraliste), la question de savoir à quel impossible le transsexuel est confronté, auquel par conséquent il résiste, ne renvoie ni à une déficience, ni à un manque individuel, mais à une faille structurale des catégories mêmes qui organisent le sens, le droit, et le corps. Il y a d’abord l’impossible coïncidence entre le corps, l’identité et la loi. Car la métaphysique occidentale présuppose qu’il devrait y avoir coïncidence entre le corps biologique, le sexe assigné, l’identité subjective, et le genre social. Or, cette coïncidence est impossible en droit, même si elle est normativement exigée. Le transsexuel résiste à cette exigence de coïncidence, il rend visible que le soi-disant « accord naturel » entre le corps et l’identité n’a jamais existé, même chez les sujets dits « cis ». Deuxièmement, le système sexe/genre repose sur une opposition binaire (homme/femme) supposée exhaustive et stable. Or, Derrida propose que nous essayions de penser que toute opposition binaire est instable ; que chaque terme de l’opposition est contaminé par l’autre ; que la frontière entre l’un et l’autre est toujours traversable. Et c’est au nom de cette proposition (qu’il le sache ou non) que le transsexuel résiste comme il le peut à l’idée qu’un système binaire puisse totaliser le réel sans reste. Le transsexuel incarne – il serait peut-être plus juste de dire qu’il veut incarner – le reste irréductible que la loi ne peut absorber. Autrement dit, là où la pensée classique cherche une origine (« vrai sexe », « sexe réel », « sexe naturel »), Derrida suggère que l’origine est toujours différée, construite après-coup. Et le transsexuel résiste à l’impossible d’un sexe originaire, pur, antérieur au langage et aux normes. Il veut montrer, peut-être prouver, que le sexe est toujours déjà interprété, nommé, inscrit dans des dispositifs médicaux, juridiques, symboliques.

Dans la métaphysique du sujet, on suppose que l’identité devrait être stable, transparente à elle-même, présente. Pour Derrida (et la psychanalyse), le sujet est au contraire divisé, différé, jamais pleinement présent à lui-même. Le transsexuel résiste à l’impossible exigence d’une identité sexuelle pleine, donnée une fois pour toutes. La transition n’est donc peut-être pas tant la recherche d’une présence originaire, mais plutôt une négociation avec la différance. Le droit, la médecine et le langage veulent clore : fixer un sexe, stabiliser un état, produire une normalité lisible. Le transsexuel dit que toute clôture est précaire, refuse de fermer définitivement la question du sexe. Il force la loi à se réécrire, la langue à inventer, les normes à se justifier. Le transsexuel résiste à l’impossible même que la norme tente de nier : l’impossibilité d’une identité sexuelle pure, originaire, close et pleinement présente.