Son livre sur Raymond Aron, Le Penseur des prochains jours, Alexis Lacroix l’ouvre par une conversation que nous eûmes, il y a vingt ans, à l’époque où il faisait, au Figaro, ses débuts de journaliste d’idées.

Et il me prête, dans ces pages, le « regret » d’une « rencontre avortée » avec le grand penseur français du libéralisme politique, disparu en 1983.

Cela n’est qu’à demi exact.

Ce qui est vrai, c’est qu’il y eut, en 1981, quand parut L’Idéologie française, une dispute publique d’une rare violence. Aron décréta le livre faux. Il m’en voulut du portrait injuste que je brossais, selon lui, de la France. Et il trouva, en particulier, que je surestimais la portée, dans notre pays, de l’antisémitisme. Jean-François Revel eut beau venir à ma rescousse dans L’Express. Puis Jorge Semprun, ici, dans Le Point. Il n’en démordit pas. Je répliquai. Et ce fut une polémique sans retour.

Mais la vérité est aussi que nous avions eu, avant cela, au temps de la nouvelle philosophie et de La Barbarie à visage humain, de nombreuses et, pour moi, fécondes rencontres. Déjeuners, rue du Dragon, dans un bistro parisien, semblable à un wagon-restaurant, où il avait ses habitudes avec Manès Sperber ou avec mon camarade de promotion, Rue d’Ulm, Pierre Manent… Visites, rue de Tournon, dans son bureau de l’École pratique des hautes études qui, avec sa longue table vide et nue, ressemblait moins à un bureau d’intellectuel qu’à celui d’un jeune patron de la high-tech californienne… Notre entretien fleuve dans Le Nouvel Observateur qui était sans doute, à ses yeux, la chasse gardée de son « petit camarade » Jean-Paul Sartre et où fut formulée la question : « pourquoi la France est-elle un pays où l’on préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ? »…

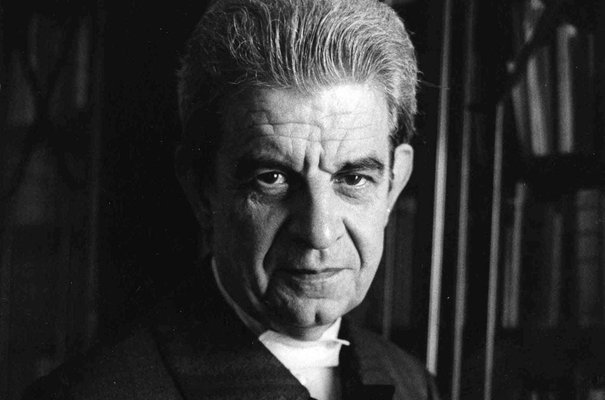

Je revois son beau visage raviné de peine et de pensée quand il me racontait ses souvenirs d’antitotalitaire précoce.

Sa frêle et élégante silhouette qui cachait et, dans le débat, révélait un lutteur toujours prêt à en découdre.

Je me rappelle son sourire généreux, mais sans gaieté, comme s’il savait d’avance qu’il ne convaincrait qu’à demi.

Sa voix véhémente et mesurée, sonore et basse, d’une éloquence implacable mais qui semblait toujours, elle aussi, imperceptiblement lassée.

J’ai bien aimé cette modestie aronienne.

J’ai respecté ce goût de la nuance qui donnait le sentiment que, contrairement à Sartre encore, et à mes maîtres structuralistes de l’époque, il mettait son point d’honneur à penser toujours au-dessous de ses moyens.

Et j’ai admiré qu’il ne transige guère, quitte à étouffer un peu de l’éclat de sa propre pensée, ni avec le souci de la vérité ni avec l’exigence de modération qui étaient, pour lui, les ressorts de la vie de l’esprit.

L’extrême droite n’était pas, alors, aux portes du pouvoir.

N’existait pas encore cette nouvelle extrême gauche, rageuse, violente, en train de donner des habits neufs, ces temps-ci, à la tradition antiparlementaire.

Mais des signes nombreux – ceux-là mêmes que j’allais, paradoxalement, consigner dans celui de mes livres qui signera notre rupture – me disaient que cela venait.

Et je songeais que la pensée de cet homme, si la chose finissait par se produire, serait la meilleure arme dont disposerait, pour s’y opposer, la droite républicaine et libérale qui est, avec la gauche sociale-démocrate, l’autre pilier de la République.

C’est ce Raymond Aron-là qu’Alexis Lacroix ressuscite dans ce livre brillant qui en appelle, avec discrétion, à la biographie générationnelle de l’auteur.

C’est cet antinazi de la première heure qu’il décrit, à Cologne, puis à Berlin, devinant avant la plupart de quel imminent désastre Adolf Hitler est le nom.

Il raconte le gaulliste historique rejoignant, parmi les premiers, le général de Gaulle à Londres et donnant, dans la revue La France libre, des textes dont la boussole est une hostilité méthodique à la « religion de la force ».

Il montre, avec une précision neuve, sa double postulation vers la pensée apaisée d’Emmanuel Kant et vers celle, belliqueuse et sombre, du penseur Carl Schmitt, qui définit le politique comme un effort vital, dans la mêlée mondiale, pour distinguer l’ami de l’ennemi.

Il dit son intraitable fidélité, encore, à un idéal occidental battu en brèche par le soviétisme comme, de nos jours, par la Russie, la Chine et leurs alliés.

Et puis il y a ce moment poignant où, en 1967, l’homme du 18 Juin prononce les mots irréparables sur le « peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur » et où l’ancien Français libre comprend qu’un tournant historial est en train de s’opérer et rédige, d’un trait, ce De Gaulle, Israël et les Juifs où il murmure que la perspective d’une destruction de l’État hébreu le « blesse jusqu’au fond de l’âme ».

Les polémiques personnelles, disait un autre des grands intellectuels, Gilles Deleuze, avec qui j’eus à ferrailler dans ces années, ne comptent finalement pas tant que cela.

Restent la noblesse d’un homme, l’exigence de sa pensée, l’esprit d’un conservatisme qui savait ce qui sépare une république libérale d’un populisme illibéral – et c’est vrai, cher Alexis Lacroix, que cet Aron-là manque à la France d’aujourd’hui.

En Israël, on n’enferme pas les prisonniers politiques, à moins qu’ils n’aient discrédité leur cause, ou plutôt révélé l’ADN idéologique d’un ensemble de pays dont ils ont été l’émanation avant d’en devenir l’incarnation, en planifiant une guerre hybride politico-militaro-terroriste visant à l’extermination d’un peuple, si ce n’est d’un univers complet.

En Israël, les criminels contre l’humanité purgeant leur peine bénéficient toutefois de droits sociaux, civiques et familiaux. On n’y organise pas la mise en œuvre de leur mort naturelle comme, sous les dictatures, le crime parfait d’État est une sorte de paraphe tachiste jeté à la face de l’ennemi.

Nous prenons acte de la levée de tabou sur la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, que l’on qualifiera de prise de position audacieuse menottée, les mains derrière le dos, face caméra et un pistolet sur la tempe, ou de posture déb… oops, pardon my french ! habile, émanant a fortiori d’une France inconsciente qu’elle est en train de s’enfoncer dans la seconde entre-deux-guerres.

Doit-on se préparer à une proposition indécente par son équidistance faite au régime assassin du Kremlin en ce qui concerne des terres historiquement ukrainiennes, bien qu’elles eussent été russifiées par plusieurs siècles d’impérialisme forcené qu’un trop brusque démantèlement ne parviendrait que moyennement, médiocrement s’entend, à déconditionner ?

Hamas, Hezbollah ou le cadavre de Wagner sont des monstres glaçants, des machines sans âme exécutant les basses œuvres d’un machin officieux, qui n’est autre que l’effet le plus pervers de la démocratie mondiale ou, si vous préférez, l’envers du décor de nos superbes institutions transnationales et autres partenariats multinationaux dont nous ne désespérons pas qu’après un ou deux millénaires de progression inexorable vers la raison commune des terres meubles et des ciels divergents, la galaxie barbare saura mettre à profit la chance que constitue pour elle cette harassante promiscuité avec l’antidote contre les inhumanités.

Par bien des deux fois, « l’idéologie française » a déclenché « une dispute publique d’une rare violence ». La première est à la sortie du livre et à la critique de Raymond Aron au procès du vichysme, du pétainisme, que l’acte « J’accuse… ! » du livre appelle à la barre.

Une deuxième fois, plus récente, mais toute aussi violente et publique, qui a mis sur le banc Eric Zemmour et la monstruosité de ses propos sur Pétain, sauveur des Juifs français. Que l’idéologie française soit loin d’être terminée et reléguée aux poubelles de l’histoire le confirme la réponse de Zemmour : « C’est encore une fois le réel, je suis désolé ».

Le parallèle entre les deux n’existe absolument pas. La démarche de Raymond Aron se situe sur un tout autre plan conceptuel et des valeurs, guidée par le sens de l’analyse historique, par le refus des dogmatismes, par la distinction élémentaire entre principes et jugements d’opportunité politique, par la prudence à se forger une conviction sans passer par la dépouille de l’être humain et le renversement de la raison au profit d’un progressisme dialectique.

Peut-on néanmoins reconnaître que le pouvoir au retour en France eut bon jeu de son honnêteté, le désignant son philosophe par excellence, par la qualité de ses travaux, la finesse de ses analyses et, en même temps, l’obligeant à le représenter ?

La reconstruction du pays, le retour de l’État, de ses fonctionnaires qui firent carrière à Vichy, eurent la primauté sur les quelques rescapés d’Auschwitz, sur la découverte de l’horreur et du « traumatisme aux dimensions apocalyptiques » qui a anéanti la population juive, sur le procès de la collaboration de la France et de ses bourreaux. Il a fallu attendre cinquante ans pour avoir la déclaration de sa responsabilité du crime contre l’humanité et la condamnation publique.

Le vichysme, écrivait Raymond Aron, fait partie de l’histoire de la France et que sans la défaite et l’occupation, il n’aurait jamais accédé au pouvoir, sauf qu’il oubliait, par nécessité ?, les bons gens de France, leur antisémitisme viscéral, la dualité du déchirement qui s’est manifestée au moment de l’Affaire, la déferlante fasciste d’avant-guerre.

Il n’a jamais renié d’au moins publiquement la théorie du moindre mal, mais il y a sûrement eu un moment où il a pris conscience de : « J’ai fui » une deuxième et dernière fois.

Pour bien deux fois, « l’Idéologie française » a déclenché « une dispute publique d’une rare violence ». La première à la sortie du livre et à la critique de Raymond Aron au procès du vichysme ou pétainisme, que l’acte « J’accuse …! » du livre appelle à la barre.

Une deuxième fois, plus récente, mais toute aussi violente et publique, qui a mis sur le banc Eric Zemmour et la monstruosité de ses propos sur Pétain sauveur des Juifs français. Que l’idéologie française soit loin d’être terminée et reléguée aux poubelles de l’histoire le confirme la réponse de Zemmour : « C’est encore une fois le réel, je suis désolé ».

Le parallèle entre les deux n’existe absolument pas. La démarche de Raymond Aron se situe sur un tout autre plan conceptuel et des valeurs, guidée par le sens de l’analyse historique, par le refus des dogmatismes, par la distinction élémentaire entre principes et jugements d’opportunité politique, par la prudence à se forger une conviction sans passer par la dépouille de l’être humain et le renversement de la raison au profit d’un progressisme dialectique.

Peut-on néanmoins reconnaître que le pouvoir au retour en France a eu bon jeu de son honnêteté, le désignant son philosophe par excellence, soit pour la qualité de ses travaux que pour la finesse de ses analyses et, en même temps, l’obligeant à le représenter ?

La reconstruction du pays, le retour de l’État, de ses fonctionnaires qui ont fait carrière à Vichy, ont eu la primauté sur les quelques rescapés d’Auschwitz, sur la découverte de l’horreur et du « traumatisme aux dimensions apocalyptique » qui a anéanti la population juive, sur le procès de collaboration de la France et de ses bourreaux. Il a fallu attendre cinquante ans pour avoir la déclaration de sa responsabilité dans le crime contre l’humanité et la condamnation publique.

Le vichysme, écrivait Raymond Aron, fait partie de l’histoire de la France et que sans la défaite et l’occupation, il n’aurait jamais pu accéder au pouvoir, sauf qu’il oubliait, par nécessité ?, les bons gens de France, leur antisémitisme viscéral, la dualité du déchirement qui s’est manifesté au moment de l’Affaire, la déferlante fasciste d’avant-guerre.

Il n’a jamais renié d’au moins publiquement la théorie du moindre mal, mais il y a surement eu un moment où il a pris conscience de : « J’ai fui » une deuxième et dernière fois.

Nous partageons les inquiétudes de notre Allié n° 1 quant au risque de déclassement géopolitique, mais s’il vous plaît, Moi/Même, gardons notre sang-froid ! Depuis quelque temps, nous ne nous reconnaissons plus. Le sentiment d’insécurité qui nous frappe nous déboussole-t-il au point de nous faire suivre la pente suicide du populisme qui, rappelons-le au camp du bien, n’épargnera personne ?

Car voyez-vous, j’allais dire, regardez-vous, mesdames, messieurs Nous/Autre. Jamais protectionnisme ou collaborationnisme n’ont épargné à personne un Pearl Harbor de premier ou second ordre. Difficile de se projeter dans un futur où la désintégration de l’Europe des Lumières — troisième puissance économique du monde — au profit d’une UE alternative, en l’espèce eurasienne et russifiée à tort, permettrait aux États-Unis d’Amérique de conserver leur pole position. Sur un autre front, une paix minée entre Israël et les prétendants à la succession mahométane aurait beaucoup de mal à renforcer l’hégémonie des valeurs cardinales du camp des démocraties là où la farrakhanisation de la première puissance économique et militaire mondiale aurait pour conséquence fatale son remplacement par un autre agglomérat civilisationnel se soumettant aux lois branlantes d’une nature dont nul n’ignore combien sa propre béance la répugne, a fortiori quand elle est prise de convulsions sur cette voie d’humanisation addictive que la ligne d’horizon repousse à l’infini.

Le peuple juif a conquis son indépendance dans un flou historique, un néant politique et un chaos démographique invraisemblable dont le démantèlement de plusieurs empires ayant successivement échoué à convaincre l’espace intersidéral de leur élévation au rang de Verus Israel, nous avait dévoilé l’aridité cultuelle. Dans ce contexte cathartique et apocalyptique propice au découvrement, le retour d’Israël en Israël est censé être une Bonne Nouvelle pour toute honnête gent que n’habiterait pas l’étrange et funeste désir de réécrire l’histoire des religions dans le but d’y spolier un héritage dont la Tora nous apprend qu’il n’appartient qu’aux justes, et ce, quel que soit leur sexe biologique, leur classe sociale, leur origine ethnique.

Nous savons, du reste, qu’il faut toujours compter sur la malice d’une fraction irréductible de notre sémillant génome qui évite précautionneusement d’exploiter le propre de l’homme jusqu’à son seuil d’intolérance envers la barbarie. Dieu merci, cette fâcheuse inclination à l’inhumanité cruellement intrinsèque à l’Homo tiraillé entre pieuse sapience et copieuse démence, est un talon d’Achille que notre espèce a toujours eu la faculté de tenir en respect, comme après la Shoah, avec la création d’un État juif — d’aucuns diront qu’il tenait du miracle — dans lequel, pour ma part, j’identifie un pur produit de la raison humanis(an)te.

Les Juifs sont, depuis 1948, de nouveau confrontés aux assauts incessants d’agresseurs pathologiques, voisins réels ou autofantasmés, lesquels roitelets vassalisables vacillent en rang d’oignon au bord de la mâchoire décrochée du reptile onusien, tel un Colosse aux pieds d’argile, se programmant ainsi un destin titanique dont Démocrite aurait pu leur indiquer dans un éclat de rire qu’il vient couronner l’inconséquence des tyrans. Ce que vous appelez Cisjordanie pourrait éventuellement devenir un État palestinien. Pour le moment, ce pays a un nom : Israël. C’est l’État hébreu qui est souverain sur ces provinces dont dépend sa survie, dès l’instant qu’elles abondent en terrorisme islamiste, djihadiste, antisioniste. C’est Israël et lui seul qui décidera s’il est judicieux ou non de céder une partie de son territoire souverain à une colonie de peuplement arabo-musulmane inassimilable et néanmoins rapatriable dans ses propres foyers nationaux respectifs, sur ce point particulier, ce n’est pas la Ligue panarabiste qui me contredira.

La paix est à portée de mains sales. Une paix bâclée qui récompense, ici, le Quatrième Reich, ou là, l’URSS fantôme, et en fin de compte, la loi (de l’Empire) du milieu. Un état de paix précipité voué à tous les précipices, que nous, le haut peuple garant de la conservation des spécificités génomiques inhérentes à un être définitivement conçu pour le progrès, nous ne préserverons jamais.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour me déprendre du magistère qu’exerçait Sartre sur ce que je n’ose pas appeler ma pensée au temps de ma jeunesse, et pour cesser de ranger Aron parmi les adversaires de ce à quoi je prétendais croire. Bien plus tard, je me suis penché longuement sur ses ‘Mémoires’ et sur ‘L’Opium des intellectuels’ – ouvrage dans lequel, si ma mémoire est bonne, Merleau-Ponty n’est pas ménagé. J’ai fini par comprendre à ma manière, c’est-à-dire malaisément, que la recherche de la vérité consiste à laisser s’affronter, quitte à devoir suspendre souvent le jugement, des thèses antagonistes sans jamais adhérer sans réserves à l’une ou à l’autre. Aron, dans ce domaine, m’apparut comme un maître de la rigueur et de l’honnêteté intellectuelles. Le portrait sensible que brosse Bernard-Henri Lévy de cette grande conscience lui rend justice avec justesse.

Toujours la Règle du Je… mais très belle, juste et nécessaire conclusion.

Merci et Bravo !