Rarement une exposition n’aura autant mérité cette épithète facile d’évènement. Georgia O’Keeffe est en majesté au Centre Pompidou, et la visite du musée provoque un choc, une extase incrédule. Les néophytes ne la connaissaient pas, cet aveu est confondant, mais simple à faire — il faut dire que tout (misogynie, chauvinisme, inculture) conspire à l’avoir, si longtemps, dissimulée aux yeux des Français. En ce sens, comme toutes les expositions majeures, celle consacrée à l’artiste est une réparation. Il existe donc, dans l’histoire de la peinture américaine et mondiale, une figure aussi attachante et décisive.

Georgia O’Keeffe est supposée être la grande peintre de fleurs — comme Géricault avec les chevaux. L’exposition de Pompidou présente, délibérément ou non, une œuvre beaucoup plus diverse, où les pistils érotiques et pétales psychédéliques n’occupent qu’une portion relativement modeste. Les salles sont ouvertes, des cubes où l’on circule avec liberté : on se croirait dans le patio de cette ruine du Nouveau-Mexique qu’O’Keeffe affectionnait, le premier endroit du monde où elle s’est sentie chez elle. Et, à cause ou non de cette déambulation sans entrave, ce qui frappe, ce sont les changements de style de la peintre : des premiers nus, violents et cubistes, aux ultimes paysages laqués de rouge et d’or, en passant par des vues de New York ou des arbres auréolés aux formes magiques. Tantôt abstraite et tantôt hyperréaliste, O’Keeffe, comme Picasso, dont elle est à peu près la contemporaine, et sans aucun doute l’égale en retentissement, en intelligence, en génie, pour dire le mot, passe de métamorphose en métamorphose. Mais, à l’inverse de Picasso, O’Keeffe ne vire pas d’une période à une autre ; tous ces styles coexistent simultanément. Elle varie les manières non en fonction des époques, mais des lieux qui l’entourent : vallonnements aux évocations impudiques au Nouveau-Mexique, volutes coruscantes près du Lake George ; et c’est cette géo-morphose plutôt qu’une chrono-morphose qui la rend si particulière — imaginez Picasso cubiste de la main gauche, et néo-baroque de la main droite, au même moment, dans le même atelier !

Et, comme Picasso, c’est le caractère ogresque de son œuvre : injectant la luxuriance de Gauguin dans un bouquet ; du Douanier Rousseau dans un canyon ; du Matisse, bien sûr, dans ces grandes sarabandes d’orchidées et autres tulipes, dans cette ronde douceur des formes ; du Kandinsky, Chirico ou Magritte pour peindre un totem ; avalant l’art naissant de la photographie pour décentrer la perspective, cadrant comme un objectif avec ses yeux de peintre ; non seulement ogresque, mais surtout prophétique, car inventant, avec ses paysages abstraits, d’une somptueuse et cryptique poésie, Rothko avant Rothko ; peignant, avant Hopper, des granges dans leur blafarde banalité ; fomentant sans le savoir le surréalisme avec ses os blanchis suspendus dans le ciel du Far West. Georgia O’Keeffe alimente ainsi l’âtre d’un feu jamais interrompu pendant un siècle, auprès duquel tout l’art américain, et même mondial, semble s’être forgé, réchauffé, galvanisé.

On ressort soi-même réchauffé de l’exposition, nimbé d’une étrange sérénité — dans cette œuvre vouée à des dieux païens, la mort est toujours figurée, sublimée, évoquée de biais ; les drames du XXe siècle la traversent comme de discrets fantômes. Le résultat d’un hermétisme aux malheurs du temps ? Oui et non, car les propres drames de la vie d’O’Keeffe sont seulement esquissés, presque en passant, presque à regret : crises de nerfs… émancipation par l’art qu’on imagine redoutablement ardue pour une femme née à la fin du XIXe siècle… liaison fondamentale et fidèle avec le photographe et galeriste Stieglitz, son Pygmalion, mais qui, par delà le foisonnement érotique et le concubinage créateur, a dû receler, aussi sa part de tristes revers… Comme si O’Keeffe avait su fomenter, pour effacer la douleur, un monde orphique, foudroyant de beauté — elle tire, par exemple, d’un épisode dépressif qui la terrasse et qui lui vaut un quasi-coma un tableau fascinant, une courbe noire au creux de laquelle perce une bille blanche, qui semble soudain, à la fois l’arrondi d’un bras aperçu par un amant à demi-éveillé, le centre magnétique d’un univers sur le point de naître, ou l’ultime trouée vers la lumière d’un condamné réticent…

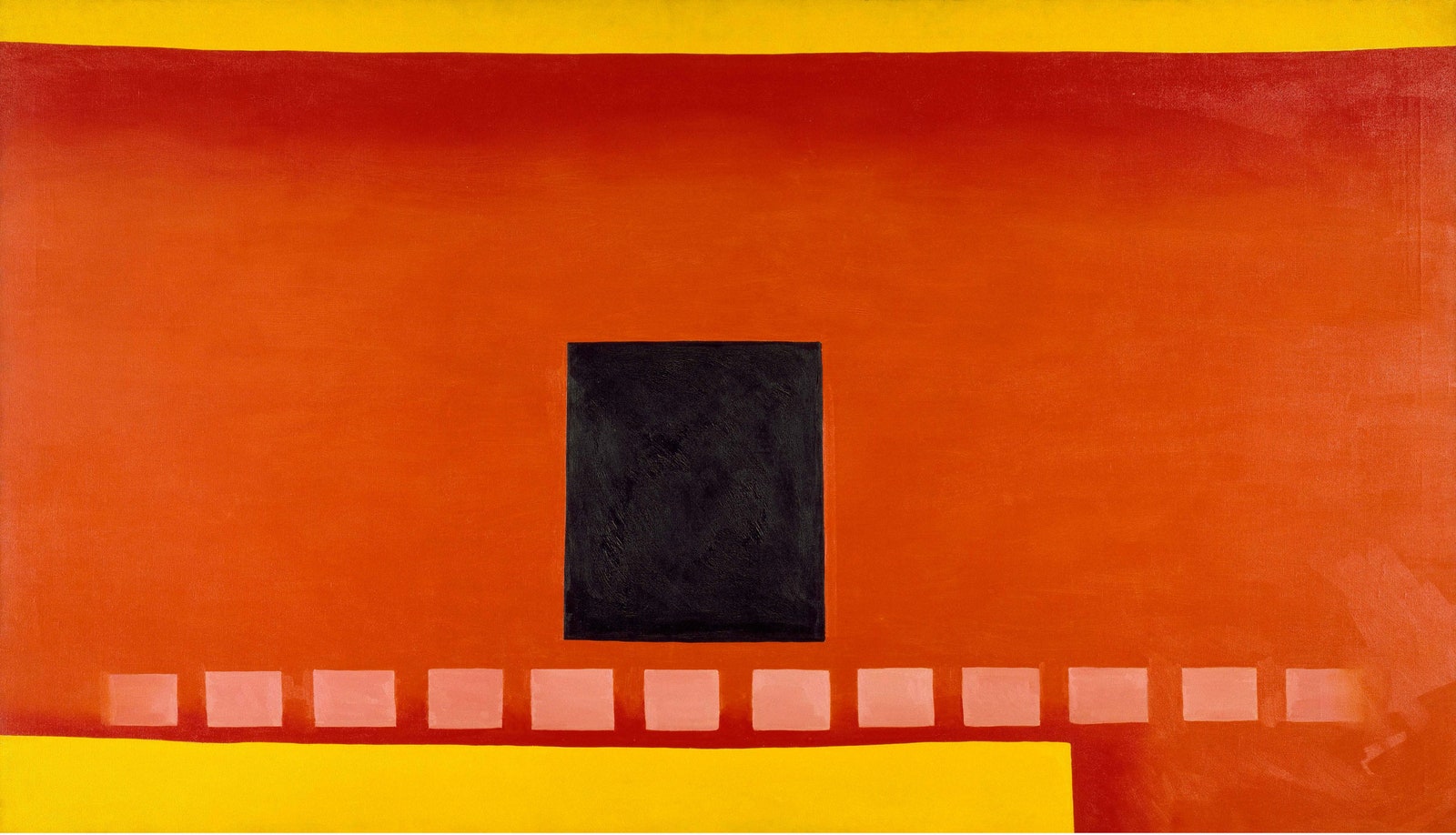

Ce qui charme, enfin, chez elle, c’est son espiègle certitude, sa rouerie (« Si je les avais peintes à l’échelle », dit-elle en substance de ses fleurs prises en blow-up, « personne ne les aurait regardées. Alors j’ai eu l’idée d’en faire en gros plan »). Que change l’ordre du monde, la perspective sur une vallée, plutôt que ses désirs – souveraine et impérieuse, malicieuse et rusée, elle se contente d’une vue cavalière d’une petite église du Nouveau-Mexique et en tire un chef d’œuvre (« Tout le monde venait peindre cette église… Je me suis dit : pourquoi se fatiguer à la peindre en entier ? »), et ne se fie qu’à son instinct, achetant la ruine du Nouveau-Mexique, non pour le charme éblouissant de ses volumes rouges, de ses langueurs cactées, mais pour une porte, un simple rectangle noir, dont elle fait, tableau après tableau, posé sur un fond écarlate, le sésame d’un ciel dérobé.

« À cette époque, tout le monde parlait du grand roman américain, ou du grand film américain… alors j’ai rajouté un bandeau bleu à gauche de mon tableau, et un bandeau rouge à droite : j’avais le grand tableau américain ». Sa coutumière ironie ne lui fait dire que des demi-mensonges. En un sens, d’un retentissement décisif sur la peinture mondiale, O’Keeffe a l’universelle nationalité d’une âme enregistrant les oscillations de la nature, ses collines, ses ruisseaux, ses steppes sableuses aux couleurs de rouille ; d’un autre côté, d’une force presque douce, toute entière nimbée dans un paysage mental où les villes sont immenses, illuminées comme des photophores, les lacs bordés de sombres sapins tendres, et les déserts parsemés de croix de missionnaires, de sépulcres de chaux, de cornes de sel et de cratères de soufre, elle est de l’Amérique où tout est grand, en effet, les espaces, les rêves, les chagrins — d’une Amérique à l’image de son drapeau, un ciel constellé et bleu, infini, où les esprits se réincarnent. Une réparation, une redécouverte, donc, que cette exposition, pour cette femme, qui, à la fin de sa vie, ressemble à une Indienne au visage parcheminé, une cow-girl recluse feignant le dénuement, une chamane fascinante, illustre de son vivant, mais qui a l’air de se douter qu’elle a, pour elle, l’éternité.

Le Centre Pompidou présente la première rétrospective en France de Georgia O’Keeffe (1887 – 1986)

du 8 sept. au 6 déc. 2021

11h – 21h, tous les lundis, mercredis, vendredis, samedis, dimanches

11h – 23h, tous les jeudis.

Remarquable Revue !