À partir de ce jour-là, la présence de Philip aux dîners de restes — tous les restes, toutes sortes de restes — fut tenue pour acquise. Le lendemain de Thanksgiving, ou le lendemain de Noël, s’il était en ville — nous fêtons Noël autant parce que mes parents qui étaient athées se l’étaient approprié par amour des fêtes en général qu’à cause des origines islando-luthériennes de Martha —, il se présentait, livres en main pour les enfants, avec aussi une blague juive plus ou moins leste en réserve.

Notre amitié était moins intime et plus épisodique que d’autres, mais je ne pense pas flatter ceux qui s’asseyaient à notre table en disant que ces dîners n’étaient sans doute pas sans importance pour lui. Il aimait être considéré comme le vieil oncle un peu fou d’une famille juive de gauche où tout le monde se livre à l’éternel rituel judéo-américain qui consiste à partager un repas avec reconnaissance sans pour autant cesser de se chamailler bruyamment à propos de livres ou de politique. C’était le genre de chose qui lui plaisait énormément.

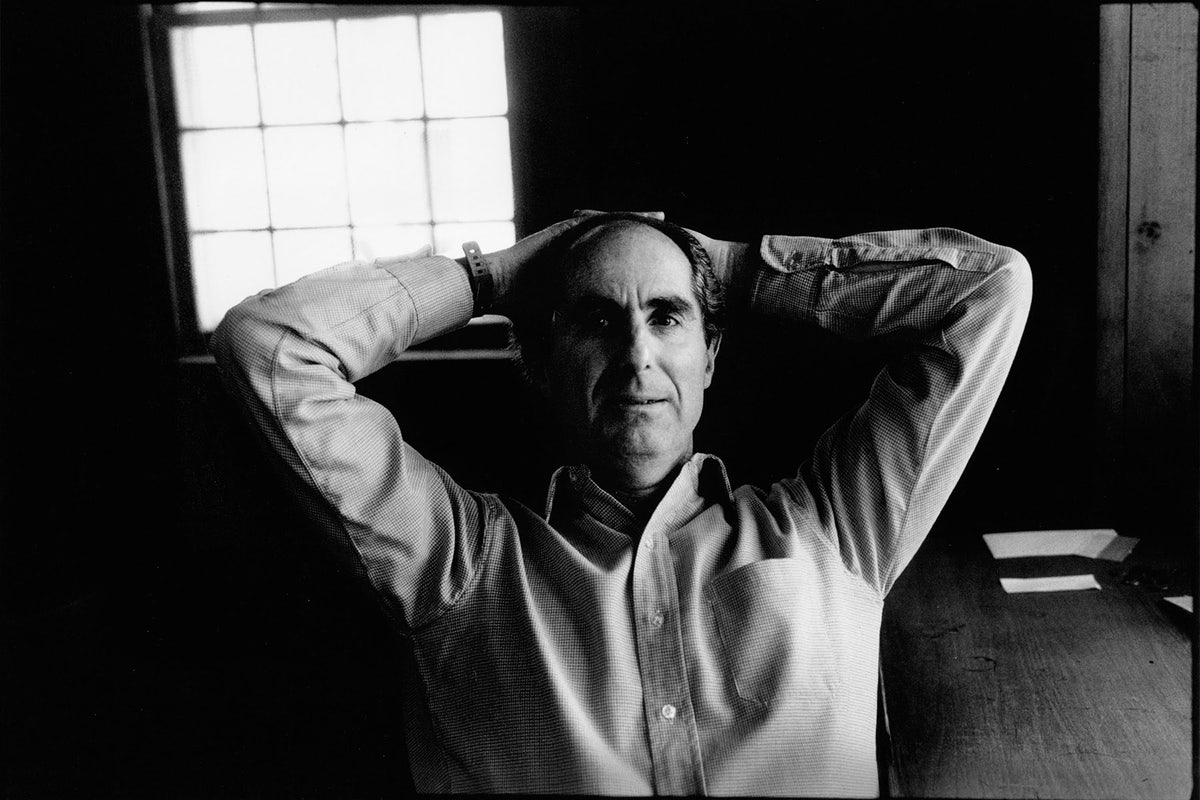

Il y avait très clairement un autre Roth que nous ne voyions pas : un homme tendu et difficile. Je pense néanmoins qu’il parlait aussi librement qu’il le pouvait durant cette période de sa vie, une vérité que je peux étayer par deux faits, ou plutôt pour deux raisons : premièrement, il était arrivé au terme de son important travail et il était enfin libre de prendre plaisir à d’autres activités, comme dîner avec des gens, voire sortir avec des femmes. (Nous avons essayé une fois de le mettre en contact avec la jolie mannequin d’une soixantaine d’années qui vivait dans notre immeuble, mais cela n’a pas vraiment marché.)

C’était un Prospero qui avait brisé sa baguette etnoyé son livre — et bien que les repentirs tardifs soient généralement des échecs, dans son cas, ils l’avaient rendu vraiment heureux. Il savait qu’il avait magnifiquement et entièrement tiré parti de son talent, surtout dans son dernier effort de la décennie, et pour la première fois de sa vie d’adulte, il pouvait profiter de ce qu’il considérait comme de vraies distractions : lire des livres d’histoire, raconter des blagues, et dîner avec des amis qui aimaient parler d’histoire et échanger des plaisanteries. (D’après ce que j’ai pu comprendre en posant discrètement quelques questions, ou lire dans un ou deux romans à clef, il aimait beaucoup les relations sexuelles). C’était un homme comblé à l’esprit comblé — il avait réussi son coup, et son tropisme de base était désormais, comme je l’avais déjà remarqué pour mon propre père, simplement tourné vers le plaisir de la lecture — être libre de lire était pour les gens de sa génération la plus grande satisfaction et le plus grand plaisir imaginables. Ils avaient dû batailler tout au long de leur adolescence pour avoir la liberté de lire des livres – des bons livres non-juifs — ; et y être parvenus était le plus grand des plaisirs que la vie pouvait leur offrir. C’était comme être libre de respirer (la lecture les avait libérés du sentiment de claustrophobie lié à l’expérience que leur génération avait vécue).

Et puis, je pense qu’il appréciait aussi l’atmosphère un peu surannée du New York de notre table de famille de la classe moyenne – un père amateur de littérature, une jolie épouse (goyiche de surcroit), deux enfants brillants qui ne s’en laissaient pas conter – tout cela constituait, en un sens, une scène primitive qui revenait plusieurs fois dans ses livres comme un choix pour lequel il éprouvait une certaine admiration – un choix que lui n’avait effectivement pas fait. (Peut-on imaginer qu’il venait là pour s’assurer qu’il aurait une notice nécrologique élogieuse ? me suis-je honteusement demandé une ou deux fois avant de repousser cette idée. Et pourtant, je persiste à penser qu’il était un peu là pour ça, car si David Remnick, le rédacteur en chef du New Yorker, lui était très dévoué, c’était moi son remplaçant, «Je suis le type qui attend sur le banc de touche pour votre nécro, lui avais-je effectivement dit en plaisantant un jour. Celui qui attend son tour pour entrer dans la partie.» Son visage s’était suffisamment éclairé à ce moment-là pour me donner à penser que je n’avais peut-être pas tort.)

***

Philip avait un ego surdimensionné, mais il n’avait en revanche rien du narcissique refermé sur lui-même. Il était généreux envers les écrivains qu’il trouvait bons mais n’hésitait jamais à expliquer pourquoi il pensait qu’ils n’étaient pas aussi bons qu’ils pourraient l’être. Ils manquaient d’assurance, c’était cela ce qui les retenait, pensait-il. Il nous raconta un jour assez longuement que Norman Mailer l’avait coincé dans le bureau d’un avocat : il était fou de rage à cause d’un roman d’un protégé de Roth, dans lequel Mailer se faisait assassiner d’une manière assez déplaisante ; en fait, il était convaincu que ce roman avait en réalité été écrit par Roth lui-même. Je lui demandai alors pourquoi ce protégé, une fois connu, n’avait pas écrit plus de livres, ou du moins, pourquoi il n’avait plus écrit dans la même veine. Philip marqua une pause avant de répondre. «Norman n’avait pas tout à fait tort. Je n’avais pas écrit le livre, mais j’avais donné à l’auteur le courage de l’écrire.»

Il n’aimait pas Woody Allen – en partie parce qu’il était lui-même ami avec Mia Farrow, mais aussi, me dis-je, parce que, d’une certaine manière que j’avais réussi à identifier, Woody était sa “némésis” – pas un ennemi, plutôt cet homme que l’on prend souvent pour vous mais qui ne vous arrive pas, loin s’en faut, à la cheville ; celui qui tire avec un revolver dans un baril plein de poissons tandis que vous, vous chassez la baleine au harpon. Roth se voyait très bien affronter, sans faire de sentiment ni fausse pudeur, la «Question américaine» dans sa globalité, plonger au plus profond et faire face aux moments les plus difficiles tandis que, à son sens, Woody ne faisait qu’effleurer ce qu’il pouvait y avoir d’amusant à la surface quand il ne se contentait pas tout simplement d’imiter le sérieux de quelqu’un d’autre. (Je ne partage pas cette opinion qui me parait injuste tant sur le plan personnel qu’artistique, mais c’était ce qu’il pensait.)

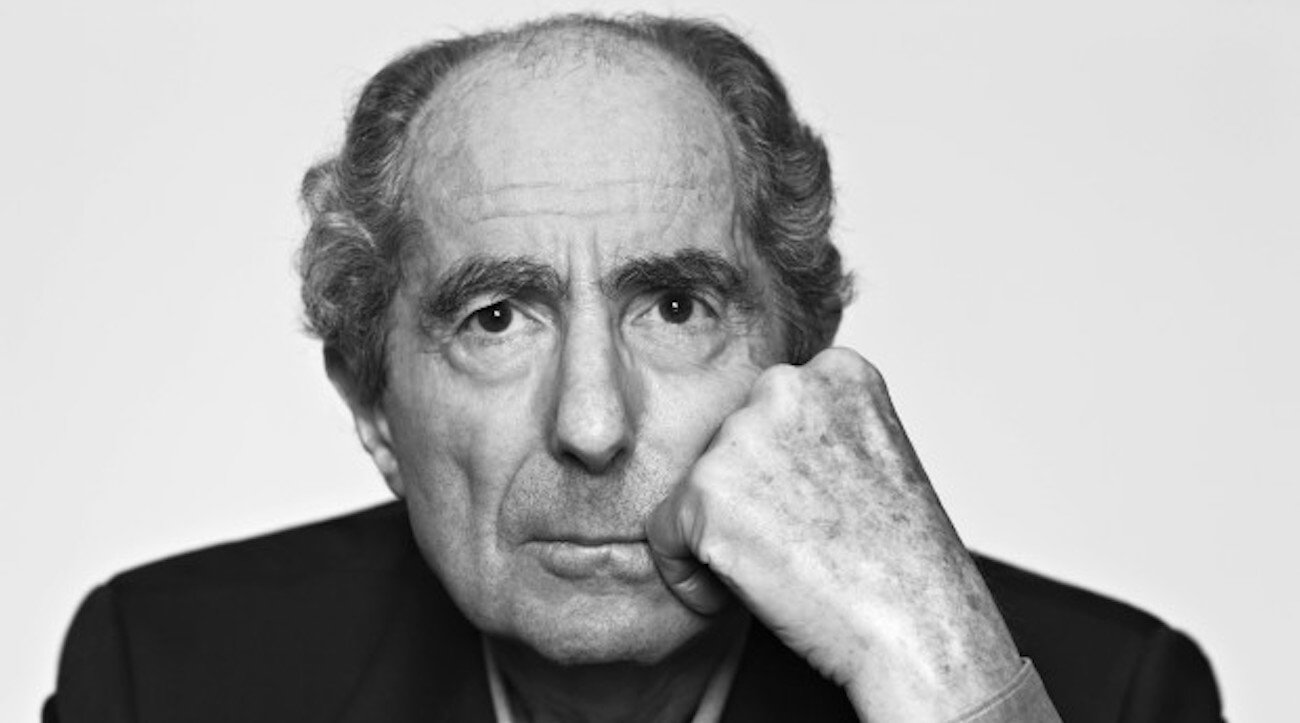

Un homme heureux qui avait tiré parti de son talent, c’est vrai, mais il n’en demeure pas moins que Roth désirait recevoir le Prix Nobel, c’est peu de le dire. C’était même la blague préférée de ses amis. Bernie Avishai l’appelait en automne, époque où l’on décerne les Nobel, en prétendant qu’il appartenait à l’académie suédoise ; il lui faisait le grand jeu, il imitait l’accent suédois et en rajoutait. Je lui ai dit un jour que sa Trilogie américaine (Pastorale américaine, J’ai épousé un communiste, La Tache) était ses «lettres à Stockholm». Il a très bien pris la chose – enseigner, shpritzer, comme nous disons, c’était cela sa vraie langue maternelle – mais quand même… Il le voulait vraiment ce prix !

En en analysant les raisons les plus manifestes, celles qui apparaissaient en surface, on se rendait compte qu’il y en avait aussi de moins évidentes en-dessous. Comme tous les vrais artistes, il était plus sensible aux critiques qu’on lui adressait qu’aux honneurs qu’il recevait ; ceux-ci ont en effet tendance à oublier immédiatement les louanges qu’on leur adresse tandis que les critiques les rongent pendant longtemps. Dans le cas de Roth, le pire c’était que beaucoup le considéraient purement et simplement comme un provocateur, le genre d’écrivain qui balançait délibérément des bombes et avait un certain génie pour déclencher les scandales, et non un artiste porté sur les effets subtils – cette idée est tellement éloignée de la façon dont il se voyait en Flaubert du New Jersey qu’elle lui pesait bien plus que les agacements que l’on ressent habituellement. (Le Docteur Kleinschmidtt m’avait un jour confié de manière indiscrète, mais il vrai qu’il était toujours très indiscret, que la seule fois où il avait vu Roth très irrité durant toutes les années qu’avait duré sa cure était le jour où il n’avait pas été d’accord avec lui pour dire qu’il avait un style aussi limpide que celui de l’auteur de Madame Bovary. «Philip est un bon écrivain, mais attendons un siècle pour voir s’il est vraiment Flaubert», me dit-il avec conviction. Comme tous les écrivains, Philip n’était pas d’humeur à attendre un siècle).

Et puis, il y a eu cet esprit de compétition qui s’est imposé à tous les mâles juifs américains de cette époque et de cette partie-là du pays. Mon propre père, ce gentil professeur de lettres, donnait des grands coups de coude quand il jouait avec ses amis au «touch football», forme non violente du sport favori des Américains, et il a un jour mis k.o. un garçon de dix-huit ans qui, très étonné et sans la moindre agressivité, faisait mine de contester un point. Saul Bellow avait eu le Nobel, et Roth devait donc l’avoir lui aussi. (La blague que Roth m’a un jour racontée sur Bellow était que recevoir le prix Nobel avait rendu Saul plus amer que jamais tous les ans au moment de l’attribution du prix car on ne peut l’avoir qu’une fois. Quand on l’avait eu, on enrageait année après année de voir d’autres écrivains le recevoir à leur tour. Ça vous gâchait le plaisir).

C’est tard par une nuit de décembre 2016 que David Remnick me mit dans la confidence : tout le monde était au courant, un Américain avait remporté le prix, ce serait annoncé dans la matinée, et la rumeur disait que c’était un Juif américain… Qui d’autre cela pouvait-il être ? Taille ton crayon et prépare-toi à écrire, me suggéra Remnick. Une double dose de louanges était à l’ordre du jour.

Il se trouvait que j’avais rendez-vous avec Philip ; je devais passer le voir chez lui où il se remettait d’une opération chirurgicale – pour être honnête, je ne me souviens plus vraiment si c’était à son appartement ou à l’hôpital que je devais le retrouver — et j’avais donc hâte de pouvoir le féliciter et fêter la chose avec lui et pour lui. Mais quelques heures plus tard, c’était inévitable, la nouvelle absurde tomba : en effet, un Américain, un Juif tout au moins de naissance, avait bien remporté le prix – mais il s’agissait de Robert Zimmerman du Minnesota, et non de Philip R. de Newark.

Que faire ? Comme tous ceux de ma génération, j’étais un fan de Dylan — enfin, pas juste un fan de Dylan, un “Bobolater” comme je les appelais, c’est-à-dire un de ceux chez qui les airs de Dylan étaient si profondément ancrés dans la chair et le sang qu’ils faisaient partie intégrante de leur adolescence – cela pour dire que si l’insulte à la littérature me paraissait réelle, elle n’était pas si grave que ça (si Dario Fo pouvait avoir le prix Nobel, pourquoi pas Dylan ?), mais je reconnaissais que cela allait être… Eh bien disons que ça n’allait pas être évident. J’appréhendais ce rendez-vous, mais je savais bien sûr que je n’avais pas le choix et que je l’honorerais.

Je poussai la porte — il l’avait laissée ouverte pour ne pas avoir à se lever et risquer de mettre à mal sa colonne vertébrale déjà fragilisée — et j’entrai en le saluant d’une voix forte.

«Adam, me répondit-il aussitôt, j’ai une grande nouvelle à t’annoncer !

— Ah ! De quoi s’agit-il ?

— Je viens d’être nominé pour le Rock n’Roll Hall of Fame !» me dit-il ; le panthéon des rockers.

Je fus tellement surpris que je me mis à rire. Il avait évidemment peaufiné cette saillie au cours des quelques heures qui avaient suivi l’annonce, et plus tard dans la journée, il trouva une alternative à cette première réaction qu’il livra à d’autres amis : «Je suis très déçu, c’est vrai. J’avais parié gros sur Peter, Paul and Mary.» (Peter, Paul et Mary, pour les lecteurs qui pourraient aujourd’hui l’ignorer, étaient un trio folklorique assez insipide également populaire à Greenwich Village et plus tard à la radio au début des années soixante, quand Dylan commençait à percer. Ils ont enregistré — comme Philip le savait peut-être, ou peut-être pas — plusieurs chansons de Dylan sous une forme que l’on pourrait qualifier de légèrement sucrée.)

C’était en effet, je le pense maintenant, typique de la génération de Roth — et certainement vrai de Roth lui-même —, une des grandes lignes de démarcation entre eux et ceux qui sont venus après eux. Nous appartenions Remnick et moi-même à la toute fin de la génération précédente, et nous tenions pour acquise l’importance de la musique pop américaine tandis que nos aînés faisaient au mieux preuve d’un scepticisme prudent même en ce qui concernait ses représentants les plus emblématiques. Ce n’était pas le snobisme qui les faisait dédaigner la culture pop. Les films hollywoodiens étaient au centre de leur imaginaire — à certains égards, les films hollywoodiens étaient leur imaginaire — et les comédiens portés sur la satire (y compris les plus populaires comme Sid Caesar et Mel Brooks) étaient à leurs yeux une source de plaisir aussi immense que mémorable. Mais la musique pop était pour eux sans intérêt, quelques sommets du jazz mis à part. (Il y a un long passage dans le premier roman de Roth Laissez courir — le roman de “la gentille Maggie” — où l’auteur tourne en dérision la chanson pop “Earth Angel”, reproduite à titre d’exemple de l’insupportable atmosphère kitsch de la culture américaine que le héros fuit dans la lecture de Henry James).

D’ailleurs, une des blagues habituelles de Philip concernait la tentative d’un de ses sympathiques amis (s’agissait-il de Remnick lui-même ?) de faire se rencontrer Philip et Bruce Springsteen, autre fils encore plus célèbre du New Jersey, qui exprimait volontiers son admiration pour Roth. Springsteen, l’artiste le plus sérieux que l’on ait jamais vu, avait apparemment obtenu le numéro de Philip et l’avait appelé. Et Roth avait décroché le téléphone.

«“Philip, c’est Bruce !”» lance avec familiarité à l’autre bout du fil la voix chaleureuse et pleine d’excitation — et Roth, en racontant la chose, parvenait à rendre à la perfection la voix de gorge bourrue et l’enthousiasme de Springsteen.

«C’est horrible de devoir l’admettre, continue Roth, mais je n’avais aucune idée de qui ce Bruce pouvait bien être. Je n’avais aucun souvenir d’aucun Bruce parmi mes connaissances.

“C’est Bruce !”» répète l’appelant. Puis, sur un ton plus triste dans le souvenir de Roth, avec une note de pathos explicatif : «“Hé, Philip, c’est Bruce…”»

Ce devait être la première fois en une trentaine d’années que quelqu’un, à qui on disait que c’était Bruce — et ce d’une voix qui était incontestablement celle de Bruce ! — ignorait qui était Bruce. (J’ai cru comprendre que quelqu’un avait finalement servi d’intermédiaire et que ces deux célèbres fils de New Jersey s’étaient enfin rencontrés).

Je ne veux pas accuser Roth de snobisme… mais à vrai dire, il snobait la musique pop. Alors que Bruce lui disait que c’était Bruce, il ne savait pas qui était Bruce. Il écoutait la musique de chambre qui avait les faveurs de sa génération – quatuors à corde de Schubert et sonates de Beethoven — et pensait qu’il y avait quelque chose de vaguement risible dans le symbolisme délibéré de Dylan, ou dans l’univers chaleureux peuplé de cols bleus de Springsteen qui faisait penser à Carl Sandburg. Ce n’était pas sa tasse de thé. (Mais il aimait beaucoup certains airs des vieux films de son adolescence — la belle chanson de Jérôme Kern “Long Ago and Far Away” était, je le savais, une de ses préférées, et il était toujours ravi quand quelqu’un la jouait au piano. Mais c’était de la nostalgie, c’était pour se faire plaisir et non de l’art. Le matin où Dylan avait eu le Nobel, je me souviens qu’il m’avait parlé avec émotion, non de sa propre déception – ça, on l’avait déjà compris – mais de celle que devait éprouver son ami Charles Simic envers l’académie suédoise parce que lui était vraiment un très grand poète et qu’à côté de lui, Dylan n’était qu’un mystificateur sur le mode pop).

« #J’accuse @EmmanuelMacron de m’avoir forcée à lui faire une fellation dans le salon doré du palais de l’#Élysée. Cela s’est produit le 1er décembre 2018, au beau milieu de l’#Acte3.

— #Macron démission ! #Macron démission ! @Macro…

— Qu’on lui coupe la tête !!! »

Nous ne clapoterons pas dans la cuistrerie, croyant apprendre à un ministre de la Culture que, selon une Loi dont les antiques résonances poursuivent leur expansion, le faux témoin était condamné à la même sentence à laquelle il avait exposé l’objet de son accusation jusqu’à ce qu’un éclat de preuve à décharge fût extirpé à temps par les sages de l’Assemblée législative du royaume. Étant dépourvu de toute possibilité de trancher entre les déclarations du présumé innocent et celles de sa présumée victime, nous engloberons les deux protagonistes du dernier épisode de l’affaire Polanski, le fameux cinéaste tout comme son accusatrice, l’actrice et photographe Valentine Monnier quand, au risque d’enfoncer une porte fantôme, nous nous refuserons à reconnaître au talent une qualité d’adoucissant juridique.

L’Histoire patriarcale fut certes parsemée d’abominations en tous genres, mais quand on voit à quel degré de démence organisée menace de nous livrer le Trou noir du système #MeToo, on se prend à sceller un genre de pacte rétrospectif avec les survivants de l’ère des Amazones, lesquels réarrangeurs du droit, s’ils n’allaient pas se contenter d’infliger à l’ordre restauré une longue suite d’entorses, ne failliraient qu’épisodiquement bazarder au néant la clé de voûte de leur espèce.

Justice pour Alain.

Justice pour Roman.

Halte au syndrome du Vengeur démasqué.

Honte aux lyncheuses et à leur meute de paltoquets!

Le futur sera homme, donc femme; et homme et femme, ou il perdra patience avec l’héminité.