4. Le Guide des égarés

Proust se trouvait à Cabourg en août, septembre 1909. Pour élaborer la structure de son roman, il se servait d’un carnet spécial de format très allongé qui, dans une poche taillée sur mesure, se tenait toujours à sa disposition, où qu’il aille, comme un outil indispensable.

Au début du mois de septembre, Proust notait : «Seul mérite d’être exprimé ce qui est apparu dans les profondeurs. Et habituellement, sauf l’illumination d’un éclair, ou par des temps exceptionnellement clairs, enivrants, ces profondeurs sont obscures. Cette profondeur, cette inaccessibilité pour nous-même est la seule marque de la valeur – ainsi peut-être qu’une certaine joie. Peu importe de quoi il s’agit. Un clocher, s’il est insaisissable pendant des jours, a plus de valeur qu’une théorie complète du Monde. Voir dans le gros cahier l’arrivée devant le Campanile – et aussi Zohar[1].»

«L’arrivée devant le Campanile», c’est le récit de l’arrivée à Venise, consigné dans le cahier 5 quelques mois auparavant[2]. Quant à la note qui précède, elle renvoie à un extrait du Guide des égarés.

«La vérité, écrivait Maïmonide, tantôt nous apparaît de manière à nous sembler claire comme le jour, tantôt elle est cachée par les choses matérielles et usuelles, de sorte que nous retombons dans la nuit profonde à peu près comme nous étions auparavant, et nous sommes alors comme l’homme qui, se trouvant dans une nuit profondément obscure, y voit parfois briller un éclair[3].»

Cet éclair, Proust le référait au Zohar, il les liait à l’un de ses propres textes, il les situait dans la même lignée conceptuelle. Autrement dit il construisait une théorie – la théorie du signe, précisément, sur laquelle repose la Recherche.

Salomon Munk, le traducteur du Guide des égarés en français, était un ami intime de Godchaux Weil et d’Adolphe Crémieux. Il avait accompagné Crémieux en Egypte au moment de l’affaire de Damas. Il avait fondé ensuite, toujours avec Crémieux, l’Alliance israélite universelle et l’Ecole normale israélite orientale. Professeur d’hébreu au Collège de France, Munk mourut en 1868. Proust ne l’a pas connu. Mais il pouvait sûrement trouver la traduction française du Guide des égarés dans la bibliothèque familiale.

«L’effet de la persécution sur la littérature, observait Léo Strauss, contraint tous les écrivains hétérodoxes [les grands écrivains juifs en particulier, du moins ceux qui se comprennent dans la tradition juive, notamment Maïmonide, selon Strauss] à développer une technique particulière d’écriture, celle à laquelle nous pensons lorsque nous parlons d’écrire entre les lignes[4].»

Dans une société terrorisante, un auteur ne pourra jamais soutenir que la thèse admise par le public. Il ne conserve pas moins la liberté de laisser entendre à un lecteur qu’il pense tout à fait différemment que le public, même s’il est obligé de tenir un discours conventionnel. Il lui suffira d’émettre un signe.

Il créera un incident, si peu que ce soit. Il prendra un risque, car il tient ce discours en public. Cependant le public ne fait pas attention au moindre détail d’un discours. Il ne remarquera pas l’incident. Ou, s’il le remarque, il l’oubliera vite, d’autant que l’auteur continuera par ailleurs à abonder dans le sens du public. L’incident n’alertera que des lecteurs affectés par le même sentiment d’injustice que l’auteur, et eux ne l’oublieront pas.

Voilà, justement, ce que Maïmonide suggère dans son Guide des égarés. «Mon but est de faire en sorte que les vérités y soient entrevues, et qu’ensuite elles se dérobent[5].» C’est ce qui rendait son ouvrage si exceptionnel, et si intéressant pour Proust.

Maïmonide indique à son lecteur qu’il ne lui livre que les «premiers éléments» de sa thèse (c’est-à-dire des signes), mais pas toute la thèse.

«Tu ne me demanderas pas donc ici autre chose que les premiers éléments. Ces éléments mêmes ne se trouvent pas, dans le présent traité, rangés par ordre et de manière suivies, mais, au contraire, disséminés et mêlés à d’autres sujets[6].» Une leçon que Proust retiendra mieux que personne.

Les premiers éléments

Les éléments qui déterminent le caractère de Charlus, par exemple, quand ils apparaissent au début du roman, consistent en peu de chose.

«J’eus la sensation d’être regardé par quelqu’un qui n’était pas loin de moi. Je tournai la tête et j’aperçus un homme d’une quarantaine d’années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires, et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l’attention[7].»

Charlus émet un signe. Il l’émet sans même y songer. Il l’émet comme on respire. Il vient de repérer un garçon qui lui plaît. Et ce garçon, c’est-à-dire Marcel (le narrateur) se rend évidemment compte que le signe lui est adressé, à lui personnellement, et pas au public. Mais que signifie le signe ? Il n’en sait rien.

Marcel n’a que seize ou dix-sept ans à ce moment-là dans le récit. La loi alors en France fixait la majorité sexuelle à treize ans en règle générale. Mais, en cas de rapports entre hommes, la loi faisait exception. Elle repoussait la majorité sexuelle jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Le narrateur est donc mineur au regard du droit dans ce cas de figure. Charlus ne l’ignore sûrement pas. Une simple proposition faite un garçon de moins de vingt-et-un ans suffisait à faire condamner son auteur. Ainsi Charlus se trouve dans la situation que définit Strauss dans son ouvrage – La Persécution ou l’art d’écrire – consacré la littérature juive. Charlus prend un risque, si peu que ce soit, en émettant un tel signe.

Cependant au regard du lecteur, du moins à celui qui découvre le texte, le signe qualifie un homme mûr qui cherche en entrer en relation avec un jeune homme, mais pas nécessairement pour s’engager dans une aventure homosexuelle. On peut imaginer autre chose. C’est d’ailleurs que ce fait le narrateur. Peut-être a-t-il affaire un fou ? Ou à un espion ? Ou à un escroc ?

Peu après leur rencontre par hasard, devant le casino de Balbec, Marcel tombe à nouveau sur Charlus à l’entrée du Grand-Hôtel. «Je vis sortir Mme de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l’inconnu qui m’avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d’un éclair son regard me traversa[8]…»

C’est plus fort que lui. Charlus ne peut s’empêcher d’émettre des signes. Mais il affiche également une image. Il tient un discours à sa manière. Il est précédé par la réputation d’un homme à femmes ; une réputation qui s’imposait déjà à Combray durant l’enfance du narrateur. Il s’en souvient maintenant. Charlus passait alors pour l’amant d’Odette Swann en faisant scandale dans le petit bourg. Saint-Loup assure à Marcel qu’en effet son oncle, Charlus, est un queutard de premier ordre, un baiseur infatigable couvert de maîtresses, un grand seigneur on ne peut plus viril, d’un mépris sans bornes pour les efféminés.

Au fil du roman, les rencontres se succèdent entre Charlus et Marcel. À chaque rencontre, les signes se multiplient, mais disséminés et mêlés à de tout autres sujets dans le discours de Charlus ; des signes qui trahissent de plus en plus clairement la nature de son désir envers Marcel, un désir homosexuel bien entendu, un lecteur peut déjà à s’en douter, mais un désir pas forcément conscient en Charlus, puisqu’il se contredit en permanence en tenant des propos résolument homophobes.

Charlus agit en somme comme Maïmonide. Son but est de faire en sorte que les vérités soient entrevues, et qu’ensuite elles se dérobent. Charlus agit comme Maïmonide à une différence près toutefois : le Guide des égarés livrait une théorie du signe qui n’avait encore jamais été formulée, en tout cas pas par écrit. Charlus se plie à cette théorie et à la loi psychologique qu’elle conditionne. Mais il s’y plie comme on respire là encore. Il ne songe nullement à en faire un objet d’étude, et encore moins à le publier. Et puis, enfin, il laisse entrevoir la vérité, toujours à son corps défendant.

Le récit originel de ce bouleversement fondamental, Proust vient de le consigner dans les cahiers du Contre Sainte-Beuve en été 1909. Charlus ne s’appelle pas encore Charlus, mais Quercy. Le narrateur, en l’observant, songe tout d’un coup, sans la moindre préméditation : «On dirait que c’est une femme !»

«Une révolution magique s’opérait…» Le premier élément est dévoilé. Et, aussitôt, on peut en tirer une thèse. Querçy «appartenait à la race de ces êtres, contradictoires en effet puisque leur idéal est viril justement parce que leur tempérament est féminin[9]…»

Le philosophe aveugle

Brichot (le philosophe dans le roman proustien, c’est-à-dire l’un des avatars de Sainte-Beuve) a pratiquement perdu la vue. Il n’admet pas pour autant sa cécité. «Il se rassurait en récitant des pages de Platon, des vers de Virgile, parce qu’aveugle d’esprit aussi, il ne comprenait pas qu’alors aimer un jeune homme était comme aujourd’hui (les plaisanteries de Socrate le révèlent mieux que les théories de Platon) entretenir une danseuse[10].»

Platon réprouvait les relations charnelles entre hommes, sans quoi Brichot ne se sentirait pas aussi rassuré par la lecture d’un tel philosophe. Mais précisément il ne se rend pas compte que ce qu’affirme Platon, d’un côté, Socrate le contredit de l’autre, même si l’un et l’autre soutiennent apparemment la même thèse.

Les Grecs posaient des limites à l’amour entre hommes en promouvant l’idéal de la chasteté, tout en admettant dans les faits la sodomie, pour peu que les Sodomites passifs ne fassent pas scandale en s’affichant comme des putains. Seule la passivité restait scandaleuse. Cela allait de soi alors dans le monde grec. Platon abondait dans ce sens.

Il ne se démentait pas moins en livrant certains dialogues, celui de Socrate et de Phèdre en particulier. De quoi s’agit-il dans ce dialogue, sinon de célébrer la passion amoureuse entre hommes ? Une passion qui implique la jouissance anale, sans quoi elle ne dépasserait pas la limite raisonnable qui définit justement la passion.

«Socrate, l’homme le plus moral qui fut jamais, fit sur deux jeunes garçons assis l’un près de l’autre des plaisanteries toutes naturelles», signale le narrateur[11] – un narrateur qui, ici, ne peut être que Proust lui-même, et pas l’autre narrateur, le personnage de Marcel dans le roman, tout aussi aveugle d’esprit que Brichot.

Si la sodomie relève de «l’ordre impérieux du vice» et de la « folie maladive», comme le croit Marcel, comment pourrait-elle souffrir en même temps de «l’opprobre commun d’une abjection imméritée», comme l’affirme Marcel par ailleurs[12] ? Le discours du narrateur proustien, quand il s’agit de rapports homosexuels, n’est pas cohérent, pas plus que le discours de Platon sur le même thème.

Proust ressentait la nécessité de dédoubler son récit, un dédoublement structurel qui lui fournissait le principe même qui lui manquait pour concevoir la Recherche, un dédoublement selon la tradition ésotérique que Maïmonide laissait entrevoir dans son Guide des égarés, et dont Bergotte témoigne précisément dans le roman.

Les écoles philosophiques antiques, issues de Socrate, ont été fermées en pays chrétien vers le VIe siècle sous la pression des doctrinaires de l’Eglise. La tradition dont dépendait l’enseignement oral des anciens Grecs a été rompue, dénoncée comme hérétique.

Même si des écoles néo-platoniciennes ou néo-aristotéliciennes se sont reconstituées dans le monde islamique, bien plus tolérant alors, elles ne se soumettaient pas moins à la censure des autorités musulmanes et à la pression d’autres traditions mystiques. L’enseignement qu’elles continuaient à délivrer oralement ne s’appuyait plus sur les bases originales de la tradition ésotérique grecque qui, en tant que telle, a disparu à jamais.

En revanche, dans les écoles juives, l’enseignement oral traditionnel s’est maintenu, sans rupture avec la tradition proprement hébraïque.

Alors que l’étude de la rhétorique discursive, basée sur le savoir exotérique, prenait de plus en plus d’importance dans les écoles chrétiennes et musulmanes, la transmission orale d’une tout autre forme de savoir conservait son prestige dans les écoles juives. Seulement, au XIIe siècle, à l’époque des Croisades, une période catastrophique pour les Juifs, Maïmonide éprouva le besoin de conserver par écrit les principes de la tradition orale héritée des maîtres de l’époque biblique. D’où le paradoxe du Guide des égarés :

Pourquoi annoncer que l’on exposera des vérités avec la brièveté d’un éclair, pour les dissimuler sciemment ensuite ? Pourquoi déclarer que l’on ne livrera que les premiers éléments d’une thèse, sans livrer toute la thèse ?

Même si les rédacteurs de la Bible ou ceux du Talmud entrelaçaient déjà les deux formes narratives (exotérique et ésotérique) dans le même texte, ils ne livraient pas pour autant une méthode. L’ordre du discours, d’un côté, et l’ordre du signe de l’autre, restaient dissociés dans les écoles juives. Aucun auteur avant Maïmonide n’avait jamais publié un traité pour expliquer comment élaborer une double narration en assumant pleinement ses contradictions, quitte à faire scandale.

«Comme la pomme d’or dans un filet d’argent à ouvertures très fines, telle est la parole dite selon ses deux faces», précisait Maïmonide. «Le discours qui a deux faces, c’est-à-dire qui a un extérieur et un intérieur, doit avoir l’extérieur beau comme l’argent ; mais son intérieur doit être encore plus beau que son extérieur, de manière que son intérieur, en comparaison avec son extérieur, soit comme l’or à côté de l’argent. Il faut aussi qu’il y ait dans son extérieur quelque chose qui puisse indiquer à celui qui l’examine ce qui est dans son intérieur[13].»

La méthode de Maïmonide eut un retentissement considérable dans le monde juif, malgré le scandale qu’elle provoquait. Toute la littérature juive, en tout cas ce qu’il y a de plus intéressant de cette littérature depuis la fin du XIIe siècle, découle de Maïmonide et de sa théorie du signe, où retrouver Bergotte justement.

«Bergotte, si moderne par d’autres côtés, était le dernier représentant – le dernier pour le moment – car cette forme d’art peut renaître – d’un art intellectuel qui s’ingéniait à taire beaucoup de ce qu’il voulait dire», précise Proust[14]. Le roman, selon Bergotte, intrique forcément une double narration : d’un côté, un discours narratif classique, véhiculé par un narrateur parfaitement identifiable, et de l’autre côté, une narration clandestine qui passe par les signes, autrement dit par la composition, par les suggestions, par les allusions, par les coïncidences non commentées, par les bizarreries ; bref, par ce que Proust appelle l’ironie. «L’ironie faisait que sous tel petit fait se cachait pour le lecteur comprenant l’allusion toute une loi psychologique[15].»

Mane, Thecel, Phares

«Maintenant l’abstrait s’était matérialisé», explique le narrateur. «La transmutation de M. de Charlus en une personne nouvelle était si complète, que non seulement les contrastes de son visage, de sa voix, mais rétrospectivement les hauts et les bas eux-mêmes de ses relations avec moi, tout ce qui avait paru jusque-là incohérent à mon esprit, devenaient intelligibles, se montraient évidents, comme une phrase, n’offrant aucun sens tant qu’elle reste décomposée en lettres disposées au hasard, exprime, si les caractères se trouvent replacés dans l’ordre qu’il faut, une pensée que l’on ne pourra plus oublier[16].»

Ce qu’éprouve alors son narrateur, Proust le compare à ce qu’éprouvait le prophète Daniel lorsqu’il parvenait à déchiffrer l’inscription mystérieuse apparue, précisément comme un éclair, lors d’une cérémonie impie au palais de Babylone – Mane, Thecel, Phares –, la sentence qui prédit la chute prochaine de l’empire babylonien, un message indéchiffrable alors à tout autre que Daniel.

Ce n’est pas donc à la suite d’une analyse du comportement de Charlus, mais c’est soudain, par hasard, grâce à une intuition – semblable, si peu que soit, à un don prophétique – que Marcel découvre enfin la vérité.

Cependant c’est au lecteur, maintenant, qu’il appartient de reconstituer la véritable vie de Charlus à partir d’éléments épars, qui n’ont l’air de rien, dispersés par Proust dans son roman selon le principe même que concevait Maïmonide dans son Guide des égarés.

«Si tu veux comprendre tout ce que ce traité renferme, de manière à ce qu’il ne t’en échappe rien, il te faut combiner ses chapitres les uns aux autres», expliquait Maïmonide[17]. Proust aurait pu l’expliquer lui-même. C’est d’ailleurs ce qu’il fait dans certaines de ses lettres. Pour comprendre son roman, il faudra relier des informations très éloignées les unes des autres, séparées par des centaines de pages le plus souvent, et livrées au lecteur comme des détails sans guère d’importance.

Charlus dictait à Odette les lettres d’amour qu’elle envoyait à Swann. Une information capitale, livrée incidemment à la fin du roman, là encore.

Odette cache un inconnu dans sa chambre. Un inconnu qui observe ses ébats avec Swann. Le lecteur s’affronte à une énigme, pour peu qu’il y soit attentif, quand il reçoit cette information au premier tome du roman. En revanche, au sixième tome, dès que le lecteur entrevoit que Charlus n’a cessé de manipuler Odette durant Un amour de Swann, l’énigme se résout d’elle-même. L’inconnu ne peut être que Charlus.

Faut-il encore que le lecteur n’ait pas oublié le détail du voyeur dans la chambre. Mais comment ne pas l’oublier ? Comment se souvenir de tout ce qui s’est passé dans le premier tome quand on atteint le sixième ?

«Lire Proust une fois, ce n’est pas lire Proust», remarquait Françoise Sagan. Tant que l’on n’éprouvera pas l’envie de relire la Recherche, on n’y découvrira pas les chapitres fantômes, les chapitres essentiels, les chapitres offerts au lecteur afin qu’il les conçoive de lui-même. L’intrigue d’un roman dépourvu d’intrigue, en apparence, consiste justement en cela.

Les mystères

«Ces mystères, écrivait l’auteur du Zohar, malheur à moi si je les révèle, et malheur à moi si je ne les révèle pas[18].» Un postulat qui implique nécessairement un dédoublement fondamental : le narrateur effrayé à l’idée de révéler les mystères n’est évidemment pas le même, en soi, que le narrateur résolu, au contraire, de les exposer. Le «moi social» et le «moi profond» s’opposent de la même manière en chacun de nous, pour Proust.

De toute évidence, à commencer à leur titre, le Guide des égarés et A la recherche du temps perdu sont conçus selon le même art intellectuel, c’est-à-dire selon les principes fondateurs de la littérature juive, des principes qui découlent de l’étude de Bible, les principes auxquels adhérait évidemment l’auteur du Zohar.

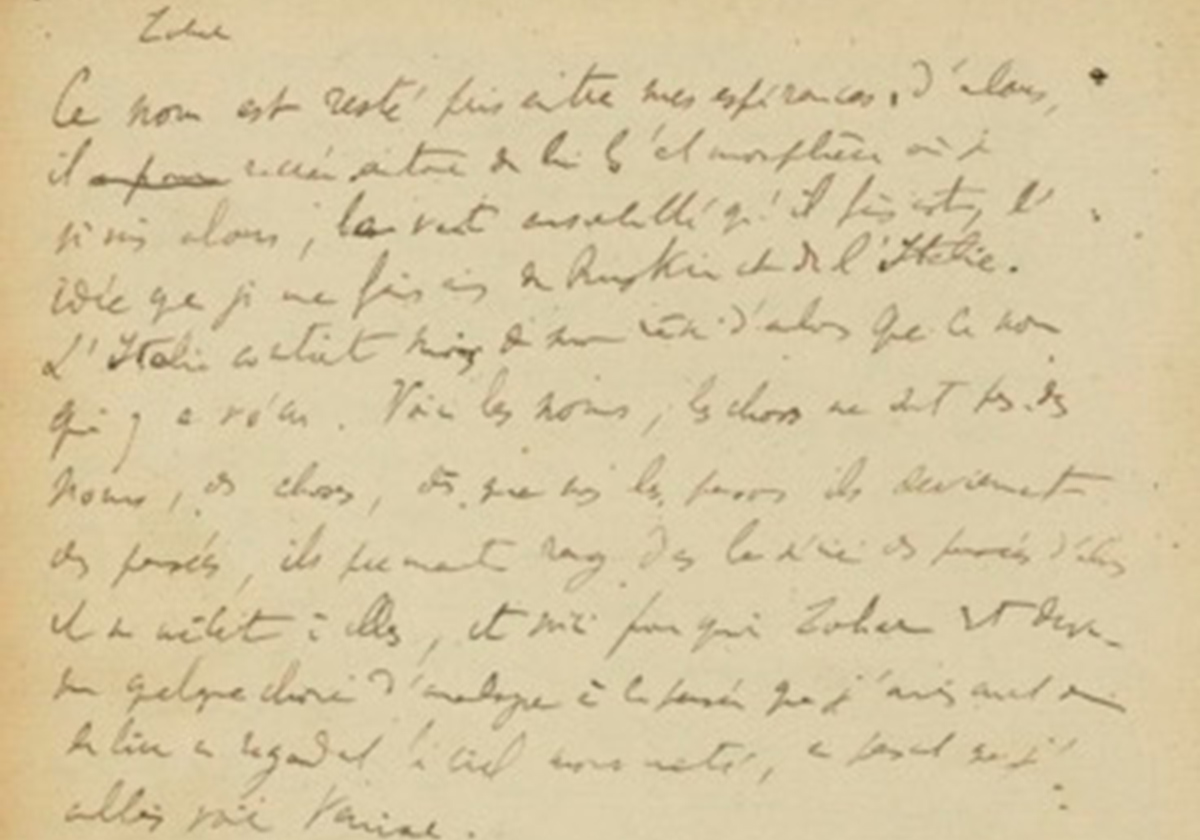

«Zohar,

Ce nom est resté pris entre mes espérances d’alors, il recrée autour de lui l’atmosphère où je vivais alors, le vent ensoleillé qu’il faisait, l’idée que je me faisais de Ruskin et de l’Italie. L’Italie contient moins de mon rêve d’alors que le nom qui y a vécu…»

[1] Marcel Proust, Carnets, Gallimard, pp. 101-102.

[2] Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit dit du brouillon de la Rercherche, folio 51 (Campanile), folio 53 (Zohar).

[3] Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés, trad. Salomon Munk, Maisonneuve, t. I, pp. 10-11.

[4] Léo Strauss, La Persécution ou l’Art d’écrire, trad. Olivier Sedeyn, Gallimard, p. 53.

[5] Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés, trad. Salomon Munk, Maisonneuve, t. I, p. 10.

[6] Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés, trad. Salomon Munk, Maisonneuve, t. I, pp. 9-10.

[7] Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, p. 110.

[8] Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, p. 112.

[9] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard (version Fallois), p. 99.

[10] Marcel Proust, La Prisonnière, Pléiade, p. 710.

[11] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard (version Fallois), p. 257.

[12] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard (version Fallois), pp. 256-257.

[13] Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés, trad. Salomon Munk, Maisonneuve, t. I, p. 19.

[14]14. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Esquisse XXXIII, Pléiade, t. IV, p. 855.

[15] Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Esquisse XXXIII, Pléiade, t. IV, p. 855.

[16] Marcel Proust, Sodome et Gommorhe, Pléiade, p. 16.

[17] Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés, trad. Salomon Munk, Maisonneuve, t. I, p. 22.

[18] Zohar, III, 228a, (trad. Eliane Amado Lévy-Valensi, in Poétique du Zohar, Paris, 1996, L’Eclat, p. 85.