2. L’élan vital

«Une idée a surtout dominé mon travail, c’est d’offrir à nos enfants la comparaison continuelle du sort actuel des Israélites avec leur situation durant les siècles qui se sont passés depuis la destruction du second temple», expliquait Godchaux Weil (le grand-oncle de Proust) dans la préface à ses Matinées du samedi[1].

Cette chose si extraordinaire – la collusion entre le passé et le présent –, cette chose qui stupéfiait tellement Proust, cette chose, l’oncle Godchaux, l’avait déjà éprouvée, il avait déjà compris son importance, il en avait déjà fait l’idée directrice dont dépendait son œuvre.

En réalité, Mme Proust lisait Les Matinées du samedi à son fils durant son enfance. On utilisait couramment cet ouvrage chez les israélites, même dans les familles laïques.

Le samedi, en particulier, avant le déjeuner qui réunissait la famille, les mères ou les grands-mères consacraient la matinée à lire aux enfants ce que Godchaux appelait des historiettes, autrement dit des midrashim qu’il avait composés à partir de la Bible, du Talmud ou de la Cabale.

Il livrait une introduction à la littérature juive. Dédiées à Alphonse de Lamartine, et présentées sous la forme d’un recueil de commentaires et de chroniques rassemblés par association d’idées plutôt que par ordre chronologique, selon la tradition juive, Les Matinées du samedi ne s’inscrivaient pas dans un cadre rigoureusement religieux, comparées aux catéchismes catholiques ou protestants.

Le docteur Proust évitait de faire des réflexions antisémites devant les Weil. Il se contentait de tenir les propos les plus anglophobes. Il ne pouvait pas interdire à sa femme de lire à ses enfants un ouvrage écrit par leur grand-oncle. Adrien, alors, avait besoin de l’appui de sa belle-famille pour accomplir une ascension dans le corps médical. Godchaux était très lié aux Rothschild, lesquels subventionnaient toutes sortes de recherches médicales, notamment celles de Charcot et de Pasteur. Adrien comptait bien en profiter.

Le moment français

Sous le pseudonyme de Ben-Lévi, Godchaux devenait un auteur aussi célèbre que Victor Hugo auprès des Juifs. Les adultes aussi bien que les enfants, dans toute la Diaspora, apprenaient le français en lisant ses Matinées du samedi.

Depuis la rue d’Enghien où il habitait, jusqu’au caveau des Weil au cimetière du Père-Lachaise, ses obsèques, en juin 1878, mobilisèrent presque toute la communauté juive de Paris. Elle rendait hommage à un homme qui, mieux que tout autre alors, incarnait le moment français dans l’histoire d’Israël.

Venus du Marais ou du faubourg du Temple, de petits commerçants, des artisans, des ouvriers formaient le gros du cortège. Cependant une triple file de fiacres suivait le corbillard, les chevaux marchant au même pas que la foule des endeuillés. Les curieux qui, sur les trottoirs, assistaient à ce défilé remarquaient surtout les voitures des dirigeants de la communauté juive, à commencer par les Rothschild, à continuer par les Cerfberr, les Halphen, les Anspach, etc. Proust y reconnaissait toute sa parentèle. Il allait avoir sept ans alors, un âge qui lui permettait d’assister à la cérémonie. Il se trouvait peut-être dans la voiture d’un autre de ses grands-oncles, Adolphe Crémieux, le président de l’Alliance israélite universelle, une sorte de comité de secours à l’échelle planétaire, dont l’idée revenait justement à Godchaux Weil.

Lazare Isidor, le grand rabbin de France, prononçait l’oraison du défunt devant la foule tassée dans l’allée qui conduisait au carré israélite du cimetière Après le discours en français, vint le moment d’entonner le kaddish, le moment le plus solennel, l’appel à la résurrection des morts. Sa psalmodie en hébreu avait de quoi stupéfier un enfant de sept ans. Le roman proustien s’entend précisément comme un kaddish, encore qu’il n’émet pas qu’un vœu, il témoigne que le passé peut réellement ressusciter.

Proust prenait conscience qu’il appartenait à ce qu’on appelle classiquement «la grande bourgeoisie israélite». Mais Godchaux remettait en cause une définition sociologique aussi restreinte. Elle ne dépendait que d’un concours de circonstances dans l’histoire d’Israël, selon lui. Il affirmait avec force que les Juifs n’étaient pas exclusivement voués au commerce et à l’industrie. «Depuis la plus haute Antiquité, l’Israélite a été estimé comme guerrier[2].» Godchaux célébrait, en particulier, la grandeur militaire d’Israël.

On comptait alors près de 300 officiers supérieurs juifs en France. Une résultante des leçons de Godchaux : «“Noblesse oblige.” Ce vieil adage a sans doute donné du cœur à plus d’un Juif qui a puisé de la résolution dans le courage de ses ancêtres[3].»

Les grands corps de l’Etat qui ne toléraient pas de Juifs en leur sein, comme le Quai d’Orsay ou la Cour des comptes, n’imposaient pas une règle générale en France. L’armée constituait l’une des institutions les plus ouvertes aux Juifs. L’affaire Dreyfus en découlerait naturellement. Il n’y avait pas que l’armée : des Juifs entraient également en nombre dans la magistrature et à l’université.

Godchaux annonçait qu’Israël pouvait donner des hommes remarquables dans tous les domaines : des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, mais aussi des philosophes et des artistes. Et pourquoi pas de grands romanciers ?

Il y avait bien longtemps que les israélites français ne lisaient plus le Zohar, néanmoins nombre de familles en conservaient un exemplaire, un témoin du passé, une relique conservée pieusement par habitude. L’enfant Proust en observait d’admirables exemplaires avenue de Friedland dans la bibliothèque de James-Edouard de Rothschild, l’un des plus grands bibliophiles de son temps.

L’enfant Proust retrouvait probablement le Zohar dans la bibliothèque familiale, rue La Fontaine, sans doute les six volumes classiques de la traduction latine du texte par Pic de la Mirandole. Mais il est peu probable que Mme Proust l’ait lu, même si elle savait parfaitement le latin. On ne lisait pas le Zohar sans y être préparé par d’autres lectures. Seuls les plus cultivés, parmi les Juifs, accédaient à un ouvrage aussi difficile à lire. Ce pourquoi il prenait la valeur d’un symbole.

Le goût des voyages

Lorsque s’amorçait le moment le plus pénible, vers le milieu du mois d’avril, quand les arbres commençaient à fleurir, on n’ouvrait plus les fenêtres chez les Proust. L’air chargé de pollen risquait d’étouffer le petit. Il ne pouvait plus sortir. Une période qui se prolongeait jusqu’à la fin du mois de juin.

Ses crises d’asthme ne survenaient pas qu’au printemps. Elles se déclenchaient tout au long de l’année au moment le plus inattendu parfois. Il restait enfermé comme dans une bulle aseptisée durant des semaines à broyer du noir. Il ne rêvait plus que de voyages.

James-Edouard de Rothschild et sa famille s’installaient chaque été en Italie, «de préférence à Venise», signale l’un de ses biographes[4]. À son retour, Henri racontait à Marcel ses aventures dans la cité des Doges pour le divertir. Proust dédiera l’une de ses premières chroniques à Henri de Rothschild «pour son goût des voyages». Voilà comment le désir de lire le Zohar s’est associé à celui de partir pour Venise dans les songes de l’enfant Proust.

James-Edouard délaissait les affaires financières pour se consacrer à l’étude de la littérature – de la littérature juive en particulier –, entouré d’experts, historiens ou philologues, comme les frères Darmesteter et les frères Reinach. Il louait un palais à Venise. Il y faisait transporter toute une partie de sa bibliothèque.

Les familles juives se déshonoraient si elles ne produisaient que des commerçants, il leur fallait également produire des érudits. Mme Proust nourrissait la même ambition pour son fils lorsqu’elle le poussait à devenir le traducteur de Ruskin. À défaut d’être un romancier, il se consacrerait tout de même à une œuvre utile, à une œuvre généreuse, à une œuvre savante qui, en somme, restituait à l’âge moderne ce que l’on attendait d’un rabbin jadis.

Proust n’aurait pas peut-être cédé si volontiers au désir de sa mère si elle ne lui avait pas permis de réaliser un rêve. Partir pour Venise avec sa bibliothèque !

Adrien Proust, bien trop occupé à Paris, consentait à ce que sa femme et son fils partent en voyage sans lui. Ils restèrent près d’un mois à Venise au printemps 1900, un voyage de noces en quelque sorte, bientôt rejoint par Reynaldo Hahn et Marie Nordlinger, la cousine de Reynaldo, recrutée pour participer à la traduction de Ruskin, un travail dont l’achèvement coïncida pratiquement avec la mort de Jeanne Proust en septembre 1905.

Marcel avait déjà traduit la Bible d’Amiens. Il passa encore quelque temps à traduire Sésame et les lys entre tentations suicidaires et tentatives de désintoxication dans le marasme causé par le deuil. Mais il n’en pouvait plus. «J’ai clos à jamais l’ère des traductions que ma mère favorisait[5].»

On the road

Le docteur Henri de Rothschild, le premier à porter un tel titre dans sa famille, un titre au moins aussi honorable que celui de baron, dirigeait le mécénat des siens en matière médicale. Mais il s’intéressait aussi aux voitures de course. Il fondait une entreprise de construction d’automobiles sous la marque Unic. Sur la même lancée, il créait une compagnie de taxis – une chose aussi extraordinaire en 1907 qu’une compagnie de jets privés aujourd’hui. Henri en confia la direction à Jacques Bizet, un médecin comme lui, mais qui, comme lui, préférait de loin les bolides. Les chauffeurs qu’employait Jacques (les «mécaniciens») plaisaient beaucoup à Proust, un en particulier, Alfred Agostinelli, dix-huit ans alors, un jeune homme qui, via Henri et Jacques, semblait émaner de la petite bande de garçons du jardin des Champs-Élysées jadis, les amis d’enfance auxquels étaient attachés ses premiers tourments amoureux.

Proust se décida à partir pour Cabourg dans les mêmes conditions qu’à Venise huit ans auparavant. Il demanda expressément à que l’on monte des rayonnages dans la suite qu’il louait au Grand-Hôtel afin d’y installer sa bibliothèque. Accompagné de son chauffeur et de son valet de chambre, il y apparut au début du mois d’août 1907. Il ne comptait guère profiter de la plage. Il désirait surtout faire de l’automobile, à grande vitesse, sur les routes de l’arrière-pays.

«Lève-toi pour toi, mon amie, ma belle, et va vers toi-même», dit le Zohar[6] L’intériorité n’est pas un lieu, c’est un souffle, c’est un déplacement perpétuel en soi, c’est le mouvement même dont dépend la vie, selon Moïse de Léon. Proust l’éprouvait mieux que personne.

«J’ai lu toute la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, et j’ai décidé de faire exactement ce qu’il a fait», annonçait Jack Kerouac en publiant On the Road en 1959[7]. Il ressentait la même chose, la même exigence, le même défi.

Proust recourait aux ouvrages d’Emile Mâle sur l’art médiéval, comme il le faisait jadis à Venise avec ceux de Ruskin, pour baliser un itinéraire – une route qui passait par telle église, par telle forêt, par tel village intéressants dans la campagne normande. Mais ce qui lui importait maintenant, c’était d’aller vite, d’aller le plus vite possible.

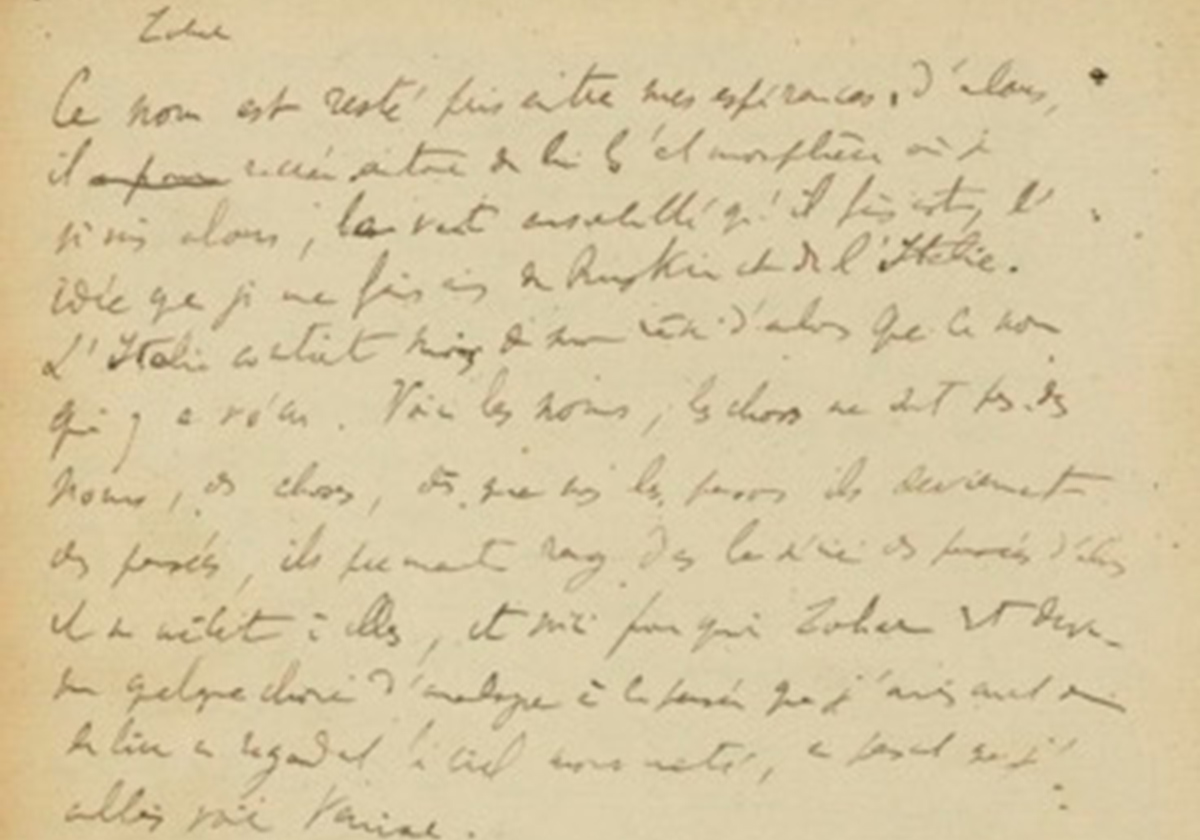

Il avait passé près de sept ans à traduire deux livres qui ne sont pas très volumineux. Un autre traducteur aurait sûrement mis moins longtemps. Sept ans, c’est tout de même très long. Mais il ne s’était pas contenté de lire Ruskin. Il avait enfin lu le Zohar. Et voilà que le nom Zohar, évadé des canaux vénitiens, s’associait à présent aux clochers gothiques du pays de Caen.

«Seuls, s’élevant du niveau uniforme de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Saint-Etienne. Bientôt, nous en vîmes trois, le clocher de Saint-Pierre les avait rejoints.»

Proust se rendait compte que l’espace et le temps appartiennent à la même étoffe en quelque sorte, et qu’ils ne se dissocient que dans l’imaginaire. Il s’en rendait compte parce qu’il allait à toute vitesse, précisément.

Un quatrième clocher (celui de Saint-Sauveur) surgissait dans la plaine. Il virevoltait autour des trois autres, quitte à narguer la grammaire classique, pour qui les clochers ne se déplacent évidemment pas.

«J’avais demandé au mécanicien de m’arrêter un instant devant les clochers de Saint-Etienne ; mais me rappelant combien nous avions été longs à nous en rapprocher quand dès le début ils apparaissaient si près, je tirais ma montre pour voir combien de minutes nous mettrions encore, quand l’automobile tourna et m’arrêta à leur pied. Restés si longtemps inapprochables à l’effort de notre machine qui semblait patiner vainement sur la route, toujours à la même distance d’eux, c’est dans les dernières secondes seulement que la vitesse de tout le temps, totalisée, devenait appréciable[8].»

Proust écrivait ainsi la première page d’A la recherche du temps perdu, du moins la première page (à peine remaniée et transposée dans le pays de Combray) qu’écrirait son narrateur dans le roman à venir. C’est ce passage en particulier qui permettra à Camille Vettard de comparer Proust à Einstein.

Le fil conducteur

Les Bergson habitaient le même quartier que les Proust. Ils se fréquentaient. Ils se lièrent plus encore quand Henri Bergson se fiança avec Louise Neuburger, la cousine de Marcel, du même âge que lui. Il servit de garçon d’honneur à leur mariage dans la grande synagogue de Paris.

Les Bergson (qui s’appelaient Zbitkower en Pologne) appartenaient à l’une des plus grandes familles juives de Varsovie. Samuel Zbitkower, l’arrière-grand-père d’Henri, finançait le mouvement hassidique. Il construisait des synagogues, des écoles, des académies rabbiniques où l’on enseignait la Cabale telle que l’entendait le Baal Shem Tov (littéralement le maître du Saint-Nom), le fondateur du mouvement au milieu du XVIIIe siècle. Une tradition que les Zbitkower de Pologne maintenait toujours en 1907. Michaël, le cousin d’Henri, dirigeait la communauté juive de Varsovie.

Même si, à Paris, ils s’étaient fondus dans la bonne société israélite, les Bergson restaient profondément attachés à la culture hassidique. Samuel Liddell Mathers, le beau-frère d’Henri, le mari de sa sœur Mina, avait traduit en anglais la Kabbala denudata, le recueil des traductions latines des grands textes de la Cabale juive.

L’élan vital, concept fondamental chez Bergson, restitue en termes laïcs ce que les cabalistes appelaient la rouah, le souffle émané de Dieu, l’énergie créatrice, la puissance primordiale, porteuse d’une félicité ineffable, mais perpétuellement contrariée par des forces attristantes, décourageantes, accablantes, liées à l’intelligence humaine et à ses limites.

Le Baal Shem Tov (comme Spinoza jadis) s’opposait à l’autorité déprimante des rabbins formés dans les écoles maïmonidiennes ou zohariques. Bergson s’appuyait sur les mêmes bases, si ce n’est qu’aux rabbins déprimants il substituait les «intellectuels», au mauvais sens du terme, les spécialistes de l’abstraction, tout aussi déprimants.

Proust n’avait que vingt-et-un ans, en novembre 1892, quand il invitait son ami Fernand Gregh «à venir dîner ce soir lundi, à 7 heures précises, seul avec M. Bergson et surtout pas en habit[9].» Les liens familiaux, autant que les affinités personnelles, permettaient à Proust, qui n’était encore qu’un étudiant, de s’approcher d’un grand maître.

«L’art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu’à les exprimer ; il nous les suggère», assurait Bergson[10]. Il réprouvait la pensée abstraite pour préférer toutes sortes de suggestions, toutes sortes d’états seconds, toutes sortes de transports qui s’extrayaient du domaine de la mystique hassidique pour investir celui de l’art ou de la philosophie.

Proust songeait sûrement alors à devenir un romancier bergsonien. Son goût pour les stupéfiants l’invitait évidemment à s’approcher de ce que lui laissait entrevoir Bergson. Seulement il avait besoin d’un fil conducteur pour mener à bien un roman. Et décidément, à elle seule, la philosophie bergsonienne ne suffisait pas à le lui fournir.

Proust recherchait toujours cette espèce d’idée directrice, lorsqu’il arriva à Lisieux un soir en automobile, durant l’été 1907, à la tombée de la nuit. Il voulait voir les feuillages médiévaux sculptés sur le porche de la cathédrale dont parle Ruskin. Mais la ville était si peu éclairée que, parvenu devant l’église, il n’en distinguait rien. Le porche disparaissait dans l’obscurité. Il s’affrontait à un trou noir. Néanmoins il s’y introduisait à tâtons, comme un aveugle, pour palper les sculptures et s’en faire une idée, quand soudain se produisit quelque chose d’extraordinaire.

«Une sublime clarté m’inonda ; tronc par tronc, les piliers sortirent de la nuit, détachant vivement, en pleine lumière sur un fond d’ombre, le large modelé de leurs feuilles de pierre. C’était mon mécanicien, l’ingénieux Agostinelli, qui, envoyant aux vieilles sculptures le salut du présent dont la lumière ne servait plus qu’à mieux lire les leçons du passé, dirigeait successivement sur toutes les parties du porche, à mesure que je voulais les voir, les feux du phare de son automobile[11].»

Proust trouvait une idée. Du moins il s’approchait de cette idée. Il le sentait. Elle était là. Mais en quoi consistait-elle exactement ?

L’idée que le présent puisse s’allier au passé pour opérer une espèce de résurrection, cette idée est totalement étrangère à Bergson. Le passé, selon lui, n’existe pas en tant que tel – c’est-à-dire qu’il n’existe que pour un individu, une personne, un homme soucieux de ses intérêts personnels –, mais le passé n’existe pas pour l’ensemble des espèces vivantes. Pour le vivant en soi, il n’y a que du présent au sens propre, selon Bergson. Il n’y a que la durée – une durée continuelle, indéfiniment extensible, sans la moindre interruption, ni début ni fin.

Le passé constitue le fond nostalgique, mélancolique, égocentrique, où s’élabore précisément la pensée abstraite, une pensée on ne peut plus malsaine, on ne peut plus morbide, pour l’auteur de L’Elan vital, un ouvrage qui venait de paraître alors en 1907.

La Cabale hassidique exaltait les valeurs populaires, collectives et enthousiasmantes, opposées évidemment à la Cabale savante, élitiste et individualiste, quelles que soient ses tendances. Bergson reprenait le même discours que les rabbins hassidim qui entouraient son arrière-grand-père à Varsovie. Seulement il l’adaptait au climat de la France sous la Troisième République.

Toutes sortes d’antisémites, de droite ou de gauche, puisaient dans la philosophie bergsonienne les fondements d’un populisme, anti-intellectualiste et antidémocratique, qui faisait fureur en France. Les royalistes de l’Action française se mêlaient aux anarcho-syndicalistes de la CGT dans la foule qui, chaque vendredi, assistait au cours de Bergson au Collège de France. Proust observait avec beaucoup d’attention cette espèce de fusion.

L’auteur de L’Elan vital n’apportait pas pour autant sa caution personnelle au fascisme rouge-brun qui naissait alors. Oui, mais en 1940 le maréchal Pétain ne lui aurait jamais conféré le titre d’Aryen d’honneur, un titre dont Bergson se serait bien passé, si sa philosophie, à son corps défendant, n’avait pas été célébrée à Vichy.

«Le point théorique est la télépathie», expliquait Proust à Armand de Guiche. «Bergson trouve que si le jour où une femme meurt au Cap, sa fille en a la vision à Paris, ce n’est pas là un fait extraordinaire ; mais que l’extraordinaire est que ces phénomènes se produisent si rarement. La conscience selon lui ne résidant nullement dans le cerveau, les diverses consciences devraient être tout naturellement en communication[12].»

La télépathie crée un monde limpide, parfaitement transparent, où chacun sait exactement ce qui se passe dans la tête de l’autre. On ne peut pas mentir, on ne peut pas même fabuler, on ne peut rien cacher, dans ce monde-là. La jalousie n’y a aucun sens. Ce monde, c’est le «vivant» pour Bergson, c’est-à-dire l’ensemble des espèces vivantes à une exception près : l’espèce humaine. Tout le problème est là.

L’espèce humaine a refoulé son instinct animal pour se fragmenter en individus persuadés de la toute-puissance de leur intelligence particulière sous la pression de leur orgueil, si bien que la télépathie n’opère plus entre les hommes. Néanmoins il est toujours possible de la rétablir, selon Bergson, pour peu que l’on entreprenne certaines réformes. Voilà justement ce à quoi l’on songeait à Vichy. Il va de soi que le bergsonisme ne se réduit pas à un schéma totalitaire aussi simple, mais il ne lui est pas étranger non plus.

Le présent absolu – le présent vivant infiniment durable que concevait Bergson – n’a pas réellement d’existence, pas même dans le monde animal, pour Proust. L’instinct animal, si puissant qu’il soit, ne produit pas pour autant un monde évident, d’une clarté totale, immédiatement accessible à la pensée, sans le moindre effort intellectuel.

Le passé ne dépend pas, originellement, de la formation de la mémoire individuelle liée au travail de la subjectivité ; le passé est inhérent au monde, même les animaux l’éprouvent ; le passé, c’est ce que le présent laisse inévitablement tomber parce qu’il lui échappe par nature, pour Proust. Le passé, c’est le secret auquel se confronte tout être vivant.

Le monde ne sera jamais limpide. Il exigera toujours un décryptage. On pourra s’approcher du secret. On ne le comprendra jamais totalement. Un postulat que Proust tirait notamment du Zohar. Mais il apparaît dès l’époque biblique, ce postulat, dans la littérature juive. C’est ce qui fonde précisément cette littérature : Dieu ne sera jamais visible ; quoi qu’on fasse, il restera inimaginable, irreprésentable, inconcevable ; il restera secret.

[1] Godchaux Weil, Les Matinées du Samedi, t. I, p. XIII, réédité en ligne, gallica.bnf.fr.

[2] Godchaux Weil, Les Matinées du Samedi, t. I, p. 156, réédité en ligne, gallica.bnf.fr.

[3] Godchaux Weil, Les Matinées du Samedi, t. I, p. 156, réédité en ligne, gallica.bnf.fr.

[4] Emile Picot, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild, préface, Paris, 1887, repris dans Présentation de la collection Rothschild (biographie de James-Edouard de Rothschild, 1844-1881), Bibliothèque nationale de France, rééditée en ligne, archivesetmanuscrits.bnf.fr.

[5] Marcel Proust, lettre à Marie Nordlinger, décembre 1906, dans Correspondance VI, Plon, p. 308.

[6] Zohar, I, 78a, (trad. d’Eliane Amado Lévy-Valensi in Poétique du Zohar, Paris, 1996, L’Eclat, p. 105).

[7] Jack Kerouac, Entretien avec Charles E. Jarvis et James Curtis pour WCAP Radio, Lowell, Massachussetts, octobre 1962.

[8] Marcel Proust, Journées de route en automobile, dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, pp. 64-65.

[9] Marcel Proust, lettre à Fernand Gregh, 7 novembre 1892, dans Correspondance I, Plon, p. 190.

[10] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, PUF, réédité en ligne, fr.wikipedia.org.

[11] Marcel Proust, Journées de route en automobile, dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 66.

[12] Marcel Proust, lettre à Armand de Guiche, 18 juin1921, dans Lettres, Plon, pp. 1017-1018.