Dans un article paru en mars 2020 dans La Règle du jeu, intitulé Antoine Compagnon et la judéité de Proust, j’avais exprimé ma méfiance envers un tel « expert ».

Or on m’indique que Compagnon a récemment donné une conférence sur « les racines juives de Proust » au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. N’avais-je pas tort, dès lors, de me méfier de lui ?

Je ne le crois pas.

Allez sur Internet.

Consultez le blog de Compagnon, sur le site du Collège de France, intitulé Proust sioniste, et où il rassemble les chapitres (ou esquisses de chapitres) d’un livre à paraître sur l’auteur d’À la recherche du temps perdu.

Proust sioniste !

On se dit qu’il ne peut s’agir que de l’ouvrage d’un ami d’Israël.

D’autant qu’il semble reprendre le système que j’ai initié et développé depuis près de dix ans dans La Règle du jeu.

Oui, mais, voilà…

« Quand je dis “Proust sioniste”, j’entends non pas, bien entendu, que l’homme fut sioniste », précise Compagnon, « mais que [de] jeunes sionistes s’emparèrent de son œuvre, durant quelques années, pour faire avancer leur cause. »

« Ils “annexèrent” Proust », insiste Compagnon, « et les organes sionistes des années 1920, Menorah, La Revue juive et Palestine, se servirent de lui comme d’un vecteur de propagande[1]. »

Mais, alors, pourquoi un tel titre, Proust sioniste ? Ne vaudrait-il pas mieux appeler l’ouvrage Proust antisioniste ? ou Proust mis malgré lui au service du sionisme ? ou Proust, victime du sionisme ? Ce serait plus honnête, puisque en réalité c’est la thèse que soutient Compagnon.

Proust, vecteur de la propagande sioniste ! Une telle thèse mérite que l’on s’y attarde.

Problème : Compagnon ne parvient pas à citer un seul texte où le nom de Proust soit associé aux objectifs des organisations sionistes.

À quelques exceptions près, les Juifs qui rejoignaient la Palestine dans les années vingt du XX° siècle n’avaient jamais entendu parler d’À la recherche du temps perdu. Proust ne conduisait pas au kibboutz.

Aujourd’hui encore, on ne trouve toujours pas de rue Marcel Proust en Israël. Ça viendra peut-être. Mais, de fait, les éléments qui permettraient d’étayer la thèse d’un Proust, vecteur de la propagande sioniste, se réduisent à rien.

En janvier 1925, à Paris, un groupe d’écrivains juifs dirigé par Albert Cohen fonda La Revue Juive, une revue résolument sioniste en effet, éditée par la maison Gallimard qui, parallèlement, assurait la publication des derniers tomes de la Recherche.

Or, chose tout à fait exceptionnelle, Robert Proust (l’héritier de son frère) autorisa Cohen à publier en avant-première dans La Revue Juive un texte de Marcel Proust, un texte important intitulé Mlle de Forcheville – c’est-à-dire la quatrième partie d’Albertine disparue, le récit du reniement du nom de Swann par sa fille, prix à payer pour épouser le marquis de Saint-Loup.

« Crois-tu, ce pauvre Swann qui désirait tant que sa Gilberte fût reçue chez les Guermantes, serait-il assez heureux s’il pouvait voir sa fille devenir une Guermantes !

– Sous un autre nom que le sien, conduite à l’autel comme Mlle de Forcheville, crois-tu qu’il en serait si heureux ? »

Les israélites français si soucieux de s’assimiler à tout prix, quitte à se comporter de manière indigne, agissaient précisément comme Mlle de Forcheville, aux yeux de Proust. Elle s’avilissait pour se rehausser, concluait-il[2].

Sa remise en cause de l’assimilation des Juifs, telle qu’elle s’effectuait en France, s’accordait avec l’esprit du sionisme, ce qui explique pourquoi Robert Proust octroya à La Revue Juive le privilège d’éditer les « bonnes feuilles » d’Albertine disparue, sûrement aussi parce que Marcel éprouvait de la sympathie pour le sionisme – une sympathie qu’il signalait à sa manière dans son roman lorsqu’il faisait dire à son narrateur que le « patriotisme juif » se réveillera inéluctablement un jour ou l’autre chez un enfant d’Israël, même chez les plus honteux[3]. Et par « patriotisme juif », il entendait évidemment « sionisme ».

Robert Proust ne pouvait pas ignorer les positions de La Revue Juive en la matière. Comment aurait-il pu les ignorer ? Ses rédacteurs affirmaient ouvertement leurs convictions sionistes. C’est donc en pleine conscience que Robert Proust leur confia les pages de Marcel.

Néanmoins Compagnon remarque : « Albert Cohen avait bien choisi son extrait pour faire de Proust un censeur du franco-judaïsme et un prophète du sionisme. On peut douter que Robert Proust ait eu conscience de la manœuvre à laquelle il se prêtait en lui confiant ce passage d’À la recherche du temps perdu[4]. »

Ainsi Cohen animait une espèce de complot juif, à en croire Compagnon.

Or, je le répète, entre les deux guerres, le roman de Proust n’exerçait pas la moindre influence sur le mouvement sioniste en Palestine ou ailleurs. Et il n’en exerce toujours pas aujourd’hui.

Ce que Cohen prenait en compte, c’est la sympathie réelle de Proust pour le sionisme. Ni plus ni moins. Sans plus d’arrière-pensée ni de complot. Comment croire que lui et ses collaborateurs aient créé une espèce d’agence de propagande afin de faire de Proust, contre son gré, un « prophète du sionisme », comme le prétend Compagnon ?

La vérité est que personne n’avait jamais entendu parler de Proust comme d’un « prophète du sionisme », avant que Compagnon ne se mette cette idée en tête en l’associant évidemment à une conspiration juive.

Maintenant, l’autre aspect du problème.

En octobre 1925, Les Marges, une revue littéraire, publiait un article intitulé Le Judaïsme de Proust.

Son auteur, Denis Saurat, était « un passionné de la Kabbale ».

Autant dire « un fanatique de l’occultisme », selon Compagnon[5].

Comment se fait-il, soit dit en passant, que ce « fanatique » pût diriger l’Institut français de Londres sous la tutelle du ministère français des Affaires étrangères ? Comment se faisait-il que ce « fanatique » pût enseigner la littérature française au King’s College de Londres, l’un des lieux d’enseignement les plus prestigieux en Grande-Bretagne ? Peu importe à Monsieur Compagnon ! Il est évident qu’il ne peut s’agir que d’un illuminé, d’un déséquilibré, d’une espèce de fou, puisque précisément il s’intéressait à la Kabbale, c’est-à-dire à un tissu d’absurdités, aux yeux de Monsieur Compagnon.

Saurat faisait notamment le rapprochement entre la Recherche et le Zohar, la « Splendeur » en hébreu, l’un des trois livres saints du judaïsme, avec la Bible et le Talmud, l’ouvrage phare de la Kabbale. « Ce n’est pas seulement la démarche, mais aussi l’étoffe de la pensée, le sujet de la pensée qui est identique », précisait Saurat en parlant de Proust[6].

Remarque, alors de Monsieur Compagnon : « Cette théorie, ainsi soutenue pour la première fois ouvertement, fera date. De quoi attirer la curiosité des rédacteurs de La Revue juive, qui semblent entériner l’argumentation de Saurat en la recopiant telle quelle et sans l’accompagner de la moindre réserve, comme s’ils l’approuvaient »[7].

Voilà, concrètement, comment les sionistes ont instrumentalisé le roman proustien pour en faire un « vecteur de propagande ».

Ils l’auraient fait à partir des élucubrations d’un fanatique qui retrouvait l’influence de la Kabbale aussi bien chez Baudelaire que chez Hugo et, donc, que chez Proust.

« Alors que la Kabbale était discréditée par les autorités rabbiniques et la science du judaïsme, sa réhabilitation comme source de la meilleure littérature moderne, de Hugo à Proust, avait de quoi séduire les sionistes, en conflit avec le judaïsme institutionnel », explique Monsieur Compagnon, poursuivant son démontage de la prétendue machination.

Et encore : « La hâte qu’Albert Cohen et ses amis mirent à reproduire les spéculations péremptoires de Saurat sur l’affinité entre le style ainsi que la pensée de Proust et la tradition rabbinique et kabbalistique, y compris la migration des âmes entre les sexes, suggère qu’ils ne furent pas insensibles au meilleur côté de ses imaginations, qui leur permettait de réclamer Proust pour le judaïsme, fût-ce un judaïsme en délicatesse avec les instances officielles[8]. »

Que Proust ait eu des « racines juives » du côté de sa mère, Compagnon ne le conteste pas. Mais pour autant, croit-il pouvoir dire, Proust n’a rien de réellement juif, ni religieusement, ni philosophiquement, ni littérairement.

Voilà pourquoi, selon lui, les sionistes de La Revue Juive ont « réclamé » Proust pour le judaïsme – autrement dit, ils ont « capturé » Proust pour en faire un véritable Juif.

Voilà la thèse de Compagnon.

Cela suppose évidemment que Proust ne se soit jamais intéressé à la littérature talmudique ou kabbalistique.

Comment imaginer que Proust ait pu lire le Zohar ? C’est ridicule, au regard d’un « expert » comme Monsieur Compagnon.

Oui, mais, la réalité est là. Proust cite plusieurs fois le Zohar dans ses écrits, un ouvrage qu’il connaissait bien, manifestement.

Rappel des faits :

En hiver 1900, Proust projetait de partir pour Venise. L’idée lui en était venue en lisant les ouvrages de Ruskin consacrés à l’art vénitien. Cependant, pour comprendre les tenants et les aboutissants d’un tel voyage, Ruskin ne lui suffisait pas, il lui fallait recourir au Zohar.

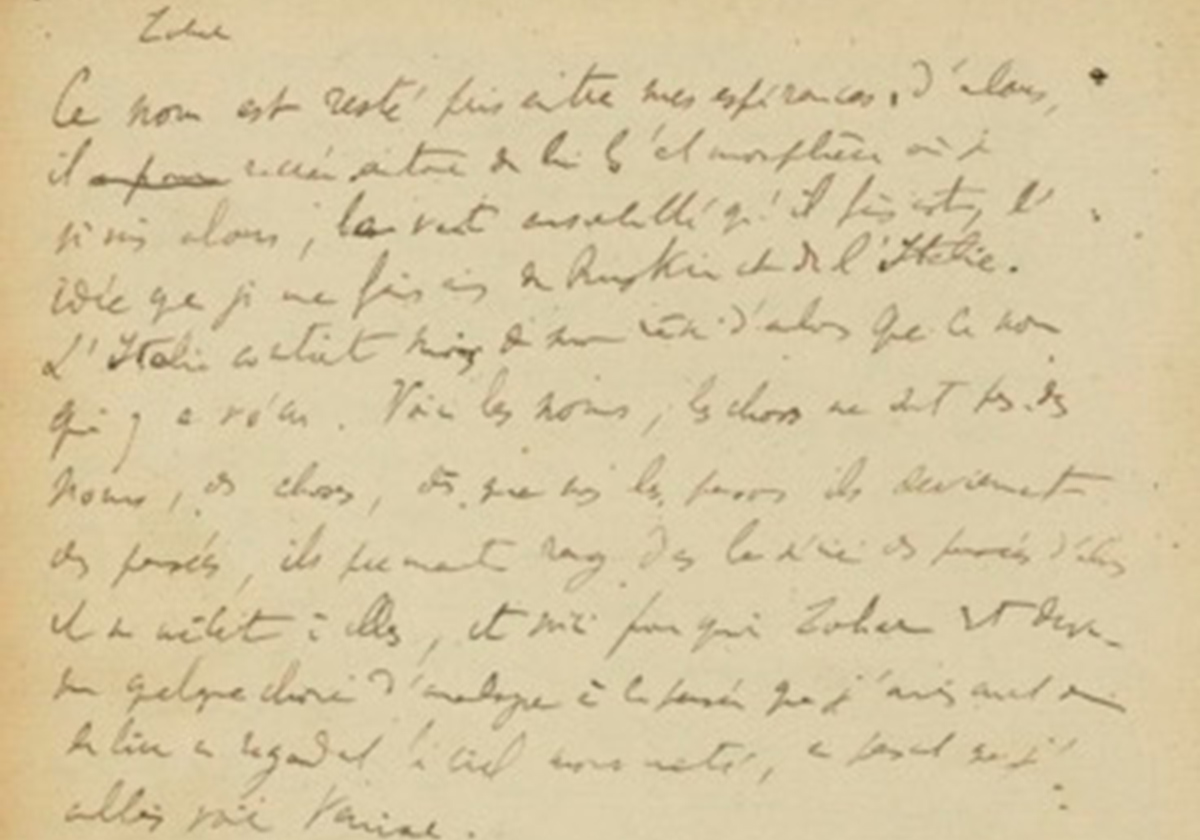

« Zohar, se souvenait Proust. Ce nom est resté pris entre mes espérances d’alors, il recrée autour de lui l’atmosphère où je vivais alors, le vent ensoleillé qu’il faisait, l’idée que je me faisais de Ruskin et de l’Italie. L’Italie contient moins de mon rêve d’alors que le nom qui y a vécu. »

« Voici les noms, remarquait-il. Les choses ne sont pas des noms, les noms, dès que nous les pensons, ils deviennent des pensées, ils prennent rang dans la série des pensées d’alors en se mêlant à elles, et voici pourquoi Zoharest devenu quelque chose d’analogue à la pensée que j’avais avant de le lire, en regardant le ciel tourmenté, en pensant que j’allais voir Venise[9]. »

Autrement dit, à l’idée de lire le Zohar, Proust éprouvait le même sentiment qu’à l’idée de partir pour Venise, avec la promesse d’une même sorte d’éblouissement, d’une même sorte d’émotion devant quelque chose d’absolument beau.

Il est vrai que Proust aurait pu observer le Zohar en bibliophile comme une antiquité sans se soucier de le lire. Seulement, voilà, il n’appréciait pas du tout la bibliophilie – une forme d’idolâtrie à ses yeux. Proust a lu le Zohar. Il le précise lui-même en se référant à ce qu’il ressentait « avant de le lire ».

Bien. Mais que lisait-il exactement, alors, en 1900 ? Il ne pouvait pas s’agir de la traduction française du Zohar par Jean de Pauly, puisque ses volumes successifs ne furent publiés qu’entre 1906 et 1911.

Proust se rendit probablement chez un libraire spécialisé dans les antiquités littéraires afin d’y acquérir la Kabbala denudata, un ouvrage célèbre, compilé au XVIIe siècle qui rassemblait les traductions latines des grands textes de la Kabbale juive, notamment le Zohar.

Proust lisait couramment le latin, ce qui n’avait rien d’extraordinaire dans les milieux cultivés au début du XXesiècle. Il lisait donc le Zohar dans la traduction latine de Knorr von Rosenroth, l’éditeur de la Kabbala denudata, la seule traduction du Zohar à laquelle il pouvait accéder.

Gershom Scholem (le plus grand spécialiste de la littérature kabbalistique) indique que l’ouvrage de Knorr « était supérieur à tout ce qui avait été publié jusqu’alors sur la Kabbale dans une autre langue que l’hébreu. Il fournissait aux non-juifs un large panorama des premières sources traduites, et celles-ci étaient accompagnées de notes explicatives. » Et Scholem précise : « Bien que l’ouvrage contienne de nombreuses erreurs et fautes de traduction, notamment certains passages difficiles du Zohar, les allégations juives contemporaines selon lesquelles l’auteur défigurait la Kabbale sont sans fondement. » Ainsi, selon Scholem, s’agissait-il – malgré ses imperfections – d’une assez bonne traduction qui, « jusqu’à la fin du XIXe siècle, servit de source principale à toute la littérature non-juive sur la Kabbale »[10].

Proust rencontrait, par ailleurs, dans le salon de son amie Geneviève Straus, l’un des plus grands experts en littérature kabbalistique, Adolphe Franck, l’auteur d’un ouvrage monumental sur la Kabbale où était établi le lien entre la mystique juive et la mystique platonicienne. Proust a probablement lu l’ouvrage de Franck. On n’aborde pas le Zohar sans s’y préparer par d’autres lectures.

« Seul mérite d’être exprimé ce qui est apparu dans les profondeurs. Et habituellement, sauf l’illumination d’un éclair, ou par des temps exceptionnellement clairs, enivrants, ces profondeurs sont obscures. Cette profondeur, cette inaccessibilité pour nous-même est la seule marque de la valeur – ainsi peut-être qu’une certaine joie. Peu importe de quoi il s’agit. Un clocher, s’il est insaisissable pendant des jours, a plus de valeur qu’une théorie complète du Monde. Voir dans le gros cahier l’arrivée devant le Campanile – et aussi Zohar », notait Proust en été 1909 alors qu’il construisait le plan de son roman[11].

« L’arrivée devant le Campanile », c’est le récit de l’arrivée à Venise, consigné dans son manuscrit quelques mois auparavant. S’il ajoutait « et aussi Zohar », c’est qu’il l’avait lu. Et il l’avait lu dans une version latine pas trop mal traduite, en tout cas pas au point d’en altérer profondément le sens, si l’on en croit Scholem.

Ce qui explique peut-être, soit dit en passant, pourquoi Charles Mopsik, autre grand expert en littérature kabbalistique, et l’un des traducteurs les plus récents du Zohar en français, porta tellement d’attention à Proust. Il ne l’aurait pas fait s’il avait eu le sentiment que Proust s’était fourvoyé en abordant la Kabbale d’une manière frivole ou erronée.

Encore autre chose.

En 2002, quand la maison Gallimard confia à Antoine Compagnon la tâche d’éditer le carnet dans lequel Proust faisait référence au Zohar, il se garda bien de publier le passage où Proust indique qu’il a lu le Zohar.

Pourquoi publier ce genre de choses ? Il va de soi que Proust n’a jamais lu le Zohar, selon Monsieur Compagnon. « Zohar, dit-il, est un mot poétique, suggestif, secret, mystérieux, mais la lecture décevrait forcément »[12]. Alors, autant prendre les devants. Le public n’a pas à savoir ce qu’il ne doit pas savoir.

Selon l’auteur du Zohar, « toute chose est enveloppée d’une qlipah, d’une coquille, que l’on prend souvent pour cette chose même et qui à ce titre est une contrefaçon, un piège à opinion et le vecteur de toutes les illusions. Il faut la briser, surmonter les illusions qu’elle provoque, pour pénétrer le fruit, l’amande, symbole du secret », expliquait Mopsik. Puis : « Dans le contexte de la poésie et de la création littéraire, c’est très exactement ce que Marcel Proust a si bien exprimé : “Il dépend de nous de rompre l’enchantement qui rend les choses prisonnières, de les hisser jusqu’à nous, de les empêcher de retomber pour jamais dans le néant.”[13] »

Je suis Mopsick sur ce point.

Pas Monsieur Compagnon.

Car, après tout, pourquoi la lecture du Zohar « décevrait-elle forcément » ? Parce que, assène Monsieur Compagnon, le Zohar est « une mystification, un manuscrit du XIIIe siècle présenté par les kabbalistes comme le livre le plus ancien du monde ». Et encore : parce que son texte a « longtemps [été] présenté comme beaucoup plus ancien et antérieur au christianisme »[14] ! Quel scandale !

En réalité, le Zohar a été compilé par un rabbin qui s’appelait Moïse de León dans les années 1280. Mais il renvoie à une tradition mystique qui remonte aux temps antiques, jusqu’aux rédacteurs du livre des Rois et du livre d’Ézéchiel dans la Bible ; une tradition qui pendant très longtemps ne s’est transmise qu’oralement, de maître à disciple, si bien que Moïse de Léon a attribué son texte à Rabbi Shimon bar Yohaï, un talmudiste qui vécut au IIe siècle de l’ère chrétienne, pour signaler l’ancienneté d’une tradition dont il ne pouvait pas s’attribuer personnellement la paternité.

Une pratique courante dans les écoles juives, comme d’ailleurs dans les écoles chrétiennes ou païennes, aux temps antiques. L’Iliade et L’Odyssée n’ont pas été, non plus, écrites par Homère, un auteur mythique. Et alors ? Ce ne sont pas pour autant des « mystifications ».

Monsieur Compagnon ne connaît rien au Zohar. Manifestement, il part de notes établies par des collaborateurs pas toujours très fiables en ce qui concerne et la littérature juive et le reste.

Ainsi, dans le chapitre consacré à Robert Dreyfus, Compagnon indique que Dreyfus était « lié à Proust depuis le lycée Condorcet et le jardin des Champs-Élysées, ou, selon certains biographes, dès le cours Pape-Carpantier… »[15]. Or c’est Dreyfus, lui-même, qui précise qu’il a connu Proust « dès l’enfance, au cours Pape-Carpentier »[16], et non un quelconque biographe.

Dans le même chapitre, Compagnon remarque que Robert Dreyfus habitait « au bout du boulevard Malesherbes, non loin de chez Proust »[17]. Encore une erreur ! Dreyfus habitait 154 boulevard Malesherbes, près de la place Wagram, à la périphérie de Paris, alors que Proust habitait au 9 du même boulevard, près de la place de la Madeleine, au centre de Paris. Une erreur insignifiante, mais qui ne révèle pas moins un certain laisser-aller.

Dans mon livre, Les Mémoires maudites, je signalais qu’à l’époque où se déclencha l’affaire Dreyfus, « Auguste Dreyfus avait fait une fortune considérable en Amérique du Sud. Il s’était installé dans un hôtel somptueux du parc Monceau. Son nom devenait presque aussi célèbre que celui de Rothschild en France. L’affaire Dreyfus reposerait sur un malentendu. Le capitaine Dreyfus n’avait aucun lien de parenté avec celui du parc Monceau, pas plus que le petit Robert Dreyfus, sauf à remonter au Moyen Âge. Peu importait. Leur nom suffisait à les classer parmi les millionnaires[18]. »

Compagnon a compris tout cela à l’envers. D’où sa remarque absurde : « Robert Dreyfus n’était pas le fils d’Auguste Dreyfus [1827-1897], le roi du guano importé du Pérou, comme l’affirme gratuitement Patrick Mimouni[19]. »

Ce ne sont pourtant pas les collaborateurs qui manquent autour d’Antoine Compagnon. Un membre de son équipe aurait pu vérifier sa remarque et lui éviter une bévue. Mais, apparemment, la vérité ne l’intéresse nullement. Pourquoi l’intéresserait-elle ?

1. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 10, publié en ligne : college-de-France.fr

2. Marcel Proust, Albertine disparue, Pléiade IV, p. 253.

3. Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade II, p. 245.

4. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 5, publié en ligne : college-de-France.fr

5. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 6, publié en ligne : college-de-France.fr

6. Denis Saurat, « Le Judaïsme de Proust », dans Les Marges (revue), Paris, 15 octobre 1925.

7. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 6, publié en ligne : college-de-France.fr

8. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 6, publié en ligne : college-de-France.fr

9. Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit de la Recherche, folio 53 verso, édité en ligne : editions.bnf.fr

10. Gershom Scholem, La Kabbale, Folio essais, pp. 625-626.

11. Marcel Proust, Carnets, Gallimard, pp. 101-102.

12. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 6, publié en ligne : college-de-France.fr

13. Charles Mopsik, La Cabale, Association Charles Mopsik, édité en ligne : charles-mopsik.com

14. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 6, publié en ligne : college-de-France.fr

15. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 7, publié en ligne : college-de-France.fr

16. Robert Dreyfus, Souvenirs sur Marcel Proust, Grasset, p. 265.

17. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 7, publié en ligne : college-de-France.fr

18. Patrick Mimouni, Les Mémoires maudites, Grasset, pp. 297-298.

19. Antoine Compagnon, Proust sioniste, Épisode 7, publié en ligne : college-de-France.fr

M. Compagnon est un ANTISIONISTE avéré depuis des années ,d’après certaines émissions sur la radio France Culture

Antoine est un Compagnon de déroute , un pseudo-chercheur qui racole par amalgame à pouffer de rire .

Sa prochaine thèse sera « Proust Patissier » , centrée autour de la madeleine …