3. La naissance de Swann

«Les Cosmopolites», selon Paul Bourget, autrement dit les Juifs au sens large, «ne fondent rien, ne sèment rien, ne fécondent rien. Ils jouissent[1].»

«C’est écœurant», concluait Proust (alors en janvier 1908) en confiant à Geneviève Straus le dégoût que lui inspirait la prose de Bourget «où il y a une profession de foi d’antisémitisme qu’il aurait été en tout cas plus délicat de garder pour lui-même si elle est sincère, puisqu’il a eu ce malheur pour un antisémite d’être lancé par un Juif, doté par une Juive et d’épouser une convertie[2].»

En juin 1908, Proust comptait écrire un article contre Gustave Schlumberger, un historien tout aussi antisémite, un homme de «science», mais «en réalité d’une science qui ne comporte pas plus de compréhension et d’où ne résulte pas plus “d’élévation” que la science du bridge»[3].

Ce qui le révoltait au plus haut point, c’était le succès d’un type aussi lamentable que Schlumberger dans les salons juifs de Paris, du moins dans ceux des héritières des grandes fortunes juives converties au christianisme pour se fondre dans l’aristocratie (la princesse Murat, la marquise d’Albufera, la marquise de Ganay, etc.), les futures modèles de Gilberte.

«Tout cela je ne le dirai pas», écrivait Proust à Geneviève en revenant d’un bal chez les Murat où paradait Schlumberger, «mais ce sera le moteur secret, la charge de combustible et de colère qui pourra me décider à faire un article, moi qui ne peut plus écrire une lettre tant cela me donne mal à la tête. Mais aussi la gaîté de dépeindre ce buffle des époques préhistoriques, avec ses moustaches de patriote, intimidé et rougissant devant les converties des familles Haber et Heine[4].»

Finalement Proust n’écrivit pas son article contre Schlumberger. Il préféra se retourner contre Sainte-Beuve, le plus célèbre critique littéraire alors en France, mort depuis des années, mais à qui l’université française vouait un véritable culte.

L’ère des fragments

Depuis qu’il en avait fini avec l’ère des traductions, Proust n’écrivait plus que des fragments, des épisodes comme celui des clochers de Caen, destinés à constituer la base d’un roman.

Il écrivait beaucoup, sur toutes sortes de choses, des choses qui se succédaient sans ordre chronologique en s’accumulant dans ses cartons. Il en dressait la liste en mai 1908 dans une lettre à Louis d’Albufera : un roman parisien ; une étude sur la noblesse ; un essai sur Sainte-Beuve et Flaubert ; un essai sur les femmes ; un essai sur la pédérastie ; une étude sur les vitraux ; une étude sur les pierres tombales ; une étude sur le roman.

Cependant Proust recherchait toujours un fil conducteur afin de rassembler des éléments aussi disparates en un volume cohérent.

«Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence», remarquait-il. Mais, par «intelligence», il entendait tout autre chose que ce qu’y entendait Bergson.

«Ce que l’intelligence nous rend sous le nom de passé n’est pas lui», précisait Proust[5]. Le passé, en somme, c’est ce que les cabalistes appelaient la «couronne», la sphère mentale la plus proche de Dieu.

«Cette infériorité de l’intelligence, c’est tout de même à l’intelligence qu’il faut demander de l’établir.» Proust signalait ce paradoxe : «Si l’intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c’est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n’a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n’y a qu’elle qui soit capable de proclamer que l’instinct doit occuper la première[6].»

Proust se référait à ce que les cabalistes appellent l’Arbre de vie, un arbre symbolique à deux branches : d’un côté, le côté droit, la branche de la générosité (l’instinct, pour Proust) : de l’autre, le côté gauche, la branche du jugement (l’intelligence) ; les deux côtés se rejoignant au sommet de l’arbre, à son couronnement.

Proust ne lisait pas que le Zohar, il lisait la Kabbala denudata, il lisait l’ouvrage d’Adolphe Franck sur la Cabale, il lisait toute la littérature juive à sa disposition en latin ou en français. Un petit nombre d’ouvrages. Il en fit vite le tour. Seulement il y découvrait une circularité qui l’obligeait à revenir périodiquement sur les mêmes ouvrages.

Les deux cotés

Proust repartait pour Cabourg au milieu du mois de juillet 1908, avec sa bibliothèque et son chauffeur. Mais il ne sillonnait plus les routes de l’arrière-pays, en tout cas plus autant que l’été précédent. Il tâchait de s’enfermer pour écrire.

Roland Barthes remarquait que Proust se trouvait alors à la croisée de deux voies, tiraillé entre deux côtés : «le côté de l’Essai (de la Critique) et le côté du Roman».

Proust essayait d’édifier une théorie à partir de ses réflexions sur la littérature. Mais il produisait aussi des textes romanesques où apparaissaient des personnages de fiction, une comtesse notamment, anonyme encore, la préfiguration d’Oriane.

Comment concilier les deux tendances, les deux formes, les deux côtés ? Cette question, les rédacteurs de la Bible s’y affrontaient déjà à leur manière. Ils livraient la constitution, tout à la fois juridique, politique et morale, dont dépendait concrètement l’édification de l’Etat juif et de ses institutions. Mais les rédacteurs de la Bible livraient aussi une œuvre poétique admirable. Ils ne séparaient pas le côté institutionnel et le côté onirique dans le texte saint. C’est ce qui caractérise, entre autres choses, la littérature juive.

De la même manière, les rédacteurs du Talmud mêlaient deux formes littéraires dans leur texte ; une forme conceptuelle, juridique et exotérique, dite halakhique, afin de produire les lois dont dépendait l’existence des communautés juives ; et une forme romanesque, poétique et ésotérique, dite aggadique, qui constituait le corpus des chroniques, des légendes, des paraboles de la tradition juive, mais toujours entrelacé au corpus juridique dans le même ensemble.

Moïse Maïmonide, l’auteur qui incarne le mieux ce qu’on appelle la Renaissance juive du XIIe siècle, consacra un ouvrage entier au problème de l’opposition entre les deux côtés (exotérique et ésotérique) et à la nécessité de leur conciliation.

Moïse de Léon se situait dans la même lignée conceptuelle quand il fit paraître le Zohar au siècle suivant. Les deux côtés ne cessent de se quereller, au risque de provoquer une catastrophe. observait-il.

«Lorsqu’une querelle émanant du côté gauche se produit, la rigueur céleste se fait sentir dans le monde, et les eaux du côté gauche se transforment en un élément sec», selon Moïse de Léon[7]. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque le côté gauche (le côté théorique) impose son autorité au détriment de l’autre côté (le côté poétique), alors la pensée s’assèche et devient déprimante, voire dangereuse.

C’est justement que Proust tâchait de démontrer en s’attaquant à la méthode de Sainte-Beuve – à savoir que le plus célèbre critique littéraire de son temps ne comprenait rien à Baudelaire, ni à Balzac, ni à Flaubert.

«Ainsi tout ce qui émane du côté gauche est un mélange de bien et de mal», constatait Moïse de Léon. «Pour que le bien soit pur sans aucun alliage de mal, il faut qu’il émane du côté qui constitue la base du monde[8].» Autrement dit du côté poétique, du côté de Méséglise en langue proustienne.

On parle la langue sainte-beuvienne du côté de Guermantes, la langue des institutions, la langue de la bonne ville, de la bonne société, de la bonne église.

On parle évidemment la langue opposée du côté de Méséglise, la langue de la mauvaise église, de la mauvaise société, de la mauvaise ville.

Méséglise apparaissait, mais Swann n’existait pas encore. Comment introduire un Juif dans un roman ? Un véritable Juif, et pas un monstre, comme on le faisait d’habitude en France.

De retour à Paris, au début du mois du novembre 1908, Proust se décidait à composer un récit continu à partir des fragments qu’il avait accumulés depuis plus de deux ans.

Il agissait comme un cinéaste qui, après un long tournage entrepris sans préméditation, au gré de son inspiration, ressent la nécessité de passer au montage de ses rushs, même s’il ne dispose pas encore d’un scénario, avec l’espoir que le travail du montage provoquera spontanément l’étincelle dont dépendra la conception scénarique du film.

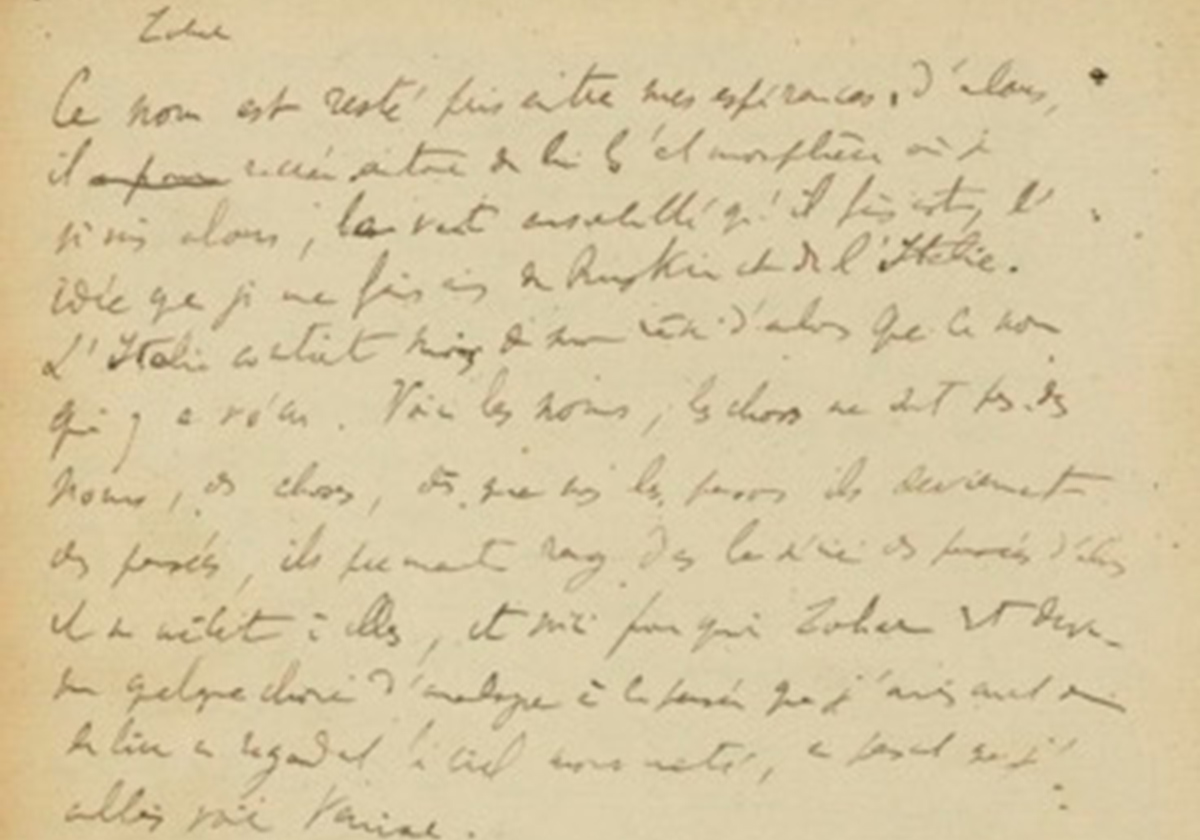

Proust écrivait désormais sur des cahiers d’écoliers. Il y reportait des récits consignés sur ses feuilles volantes, il les recopiait, il en tirait de nouvelles versions, plus fournies, plus détaillées, plus développées, qu’il tâchait d’articuler les unes aux autres afin d’obtenir une continuité narrative.

L’intériorité

«Lorsque le roi Salomon descendit dans le jardin des noyers, il prit en main une coquille de noix qui lui fit découvrir le système d’après lequel les démons forment la coquille de tout ce qui est saint», notait Moïse de Léon[9]. Les choses, quelles qu’elles soient, sont recouverts de coquilles, selon l’auteur du Zohar. Mais, cette coquille, il suffit de la briser pour en extraire la pulpe.

Proust reprenait la même idée : «Chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s’incarne et se cache en quelque objet matériel. Elle y reste captive, à jamais captive, à moins que nous ne rencontrions l’objet. À travers lui nous la reconnaissons, nous l’appelons, et elle est délivrée[10]».

La maison de la rue La Fontaine à Auteuil, la maison familiale disparue en 1899 à la suite de percement de l’avenue Mozart, cette maison où il était né et où il avait passé les étés de son enfance, cette maison, il n’en gardait qu’un souvenir faussé par son intelligence, puisque qu’elle ne prend en compte que l’extériorité des choses.

Proust rédigeait l’épisode où son narrateur (comme Salomon quand il décortiquait une noix) découvre précisément ce que c’est que l’intériorité, en goûtant par hasard à un morceau de pain grillé trempé dans du thé.

«Alors je me rappelai : tous les jours, quand j’étais habillé, je descendais dans la chambre de mon grand-père qui venait de s’éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures mortes – mortes pour l’intelligence – allèrent se blottir, et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées, si ce soir d’hiver, rentré glacé par la neige, ma cuisinière ne m’avait proposé le breuvage auquel la résurrection était liée[11].»

L’accès à l’intériorité constitue, chez Proust, une expérience aussi vitale que chez Bergson. Seulement, chez Proust, l’intériorité ne produit pas la télépathie qui permet à la chose vivante de former une unité fondamentale dans sa multiplicité.

L’intériorité, c’est-à-dire la littérature pour Proust, ne crée pas moins une certaine sorte de communion universelle, elle fait passer un souffle fraternel d’un être humain à un autre.

Cependant, quoi qu’on fasse, quelque réforme qu’on entreprenne, les hommes n’établiront jamais entre eux une communication immédiate et totale. Voilà justement ce dont témoigne la littérature, voilà aussi en quoi elle échappe à l’intelligence.

Si opposés qu’il soient, Bergson et Proust s’accordent tout de même sur un point : les sociétés humaines ne peuvent s’organiser qu’à condition de refouler, de censurer, de nier quelque chose d’essentiel. Freud s’accorde avec eux sur le même point : ce qui détermine les comportements humains se joue principalement dans l’inconscient.

Cette espèce d’axiome qui prédit que la vérité (en ce qu’elle a de plus profond) est insupportable aux hommes et à leurs institutions, cette espèce d’axiome, la littérature juive n’a jamais cessé de le mettre en jeu.

Incognito

Proust découpait une séquence, il la collait à la suite d’une autre, il étudiait le raccord. Si ça ne lui plaisait pas, il les combinait autrement, et ainsi de suite, de sorte que son manuscrit prenait l’allure de ce qu’on appelle un chemin de fer au cinéma, autrement dit une succession de fiches scotchées les unes aux autres, que l’on déplie comme un accordéon pour se rendre compte de la continuité d’un film. Personne n’avait jamais vu un manuscrit pareil. Si étonnant qu’il soit, il ne résulte pas d’une prolifération spontanée et anarchique de l’écriture (comme l’on a parfois affirmé), mais au contraire d’un essai de structuration du texte.

Au début du mois de juillet 1909, Proust proposait à Alfred Valette, le directeur du Mercure de France, d’éditer un ouvrage «qui malgré son titre provisoire : Contre Sainte-Beuve, souvenir d’une matinée est un véritable roman», un volume de près de cinq cents pages s’il était publié dans une édition classique.

Proust n’en livrait pas pour autant une dactylographie à Valette. Le montage final exigeait encore beaucoup de travail. Il lui manquait toujours un principe directif. De toute façon, Valette refusait d’envisager une édition, pas même une édition à compte d’auteur.

Toutefois Geneviève Straus tâchait de convaincre Gaston Calmette, le directeur du Figaro avec qui elle était très liée, de publier le roman de Proust en feuilleton dans son journal. Calmette ne disait pas non. Il ne disait pas oui non plus. Il tenait surtout à ne pas se fâcher avec Geneviève. Mais, en réalité, il n’envisageait nullement d’éditer un roman pareil, d’autant que son achèvement restait encore hypothétique.

Proust connaissait Geneviève depuis sa petite enfance, à l’époque où on l’appelait Mme veuve Georges Bizet, une jeune veuve, une grande amie de sa mère, mais qui ne vivait pas du tout de la même façon.

Geneviève se levait à midi. Sa femme de chambre s’occupait de Jacques, elle le réveillait, elle lui servait un petit-déjeuner, elle le confiait au cocher qui l’emmenait à l’école. Il ne voyait sa mère que le soir. Elle l’adorait, mais elle en avait fait un enfant gâté, elle le flattait comme on flatte un caniche, en l’imprégnant de son parfum de femme de monde sans se soucier de ses devoirs de mère – du moins à en croire Daniel Halévy[12], le cousin de Jacques, qui habitait le même immeuble, rue de Douai.

Geneviève occupait sur la cour, au deuxième étage, un appartement maintenu dans un désordre perpétuel qui faisait honte à Daniel. Un lieu féerique pour l’enfant Proust.

Jacques disposait d’une chambre où sa mère lui laissait une liberté extraordinaire. Personne ne l’avait jamais obligé à ranger ses jouets. Ils encombraient la pièce comme dans un magasin de farces et attrapes. Des impacts de fléchettes crevaient tous les murs. La chambre servait de salle de jeux. On s’y amusait beaucoup.

Des femmes, parmi les plus en vue, grimpaient l’escalier au fond de la cour : la duchesse de Richelieu, la baronne Alphonse de Rothschild, la comtesse de Chevigné, etc.[13] Daniel n’en revenait pas. Comment sa tante pouvait-elle recevoir ce monde-là dans un appartement aussi bordélique ?

L’adolescent Proust assista probablement au mariage de Geneviève et d’Emile Straus, en octobre 1886, célébré dans l’intimité, rue de Douai, par le grand rabbin de France.

Edmond de Goncourt indique dans son Journal qu’Emile Straus était le fils naturel du vieux baron James, le fondateur de la branche française des Rothschild[14]. Un fils naturel intégré à sa famille. Il dirigeait le cabinet d’avocats de la banque familiale. Il conseillait ses demi-frères dans toutes sortes d’affaires. Le salon de sa femme servit de quartier général au mouvement dreyfusard. Mais le public ignorait évidemment qu’Emile était en réalité un Rothschild.

Il avait beaucoup de succès dans sa jeunesse. Il accumulait les aventures. Il était très beau. Une chose que l’on n’imaginait plus. Disgracié par une paralysie faciale, à la suite d’une blessure lors la guerre de 1870, Émile ne pouvait plus ouvrir normalement les yeux. Ses paupières ne s’entrouvraient plus qu’à peine. Les muscles de son visage se figeaient en effaçant son regard. On se demandait ce qui lui arrivait, s’il avait trop bu ou s’il était abruti en permanence. «Une paralysie bestiale», selon Goncourt[15]. Émile avait vraiment l’air bête.

Et ça ne s’arrangeait pas avec l’âge. Il arborait une calvitie très voyante. Il conservait les manières d’un dandy, mais avec quelque chose de pathétique dont on ricanait dans les salons. Les relations de Geneviève ne comprenaient pas qu’elle ait pu épouser un type aussi peu séduisant, et d’une jalousie terrible, un véritable mufle.

Goncourt pouvait bien se moquer d’Emile, il ne lui reconnaissait pas moins de grandes qualités. Le plus intelligent des Rothschild. Et le plus brillant. Seulement il passait pour un pauvre type aux yeux du public. Il donnait une idée à Proust.

Pourquoi ne pas imaginer une espèce d’idiot dans le même genre pour incarner Israël dans son roman ? Le plus intéressant des Rothschild, oui, mais tout à fait incognito, recouvert d’une coquille en quelque sorte. Quelqu’un dont l’extériorité ne coïncide nullement avec son intériorité ; quelqu’un dont le «moi social» n’a rien à voir avec son «moi profond».

Swann apparaissait ainsi dans le roman, en été 1909, vivant «une vie aussi obscure pour nous que ce fond d’obscurité sur lequel il se détachait quand il venait nous voir après le dîner», écrivait Proust[16].

La découverte des noms

«Rothschild», ça veut dire signe rouge, à la lettre, en yiddish. Un nom qui renvoie à la rouelle, le signum en langue d’église, une obligation pour les Juifs sous l’Ancien Régime en Europe, notamment en Allemagne, une pièce d’étoffe en forme d’anneau à coudre sur le vêtement, généralement de couleur jaune, mais parfois aussi de couleur rouge.

Le jaune faisait allusion à l’or des Juifs – il marquait des prêteurs, des changeurs, des colporteurs, des Goldman, des Goldblatt, des Goldberg, etc., d’une dorure qu’autant plus méprisable qu’elle rappelait les trente deniers de Judas.

Le rouge faisait pire. Il évoquait le sang du déicide. Il frappait des Juifs à qui les autorités imposaient le port d’un patronyme infâmant contre le droit de se livrer à tel ou tel commerce. Rothschild, signe rouge, c’est-à-dire signe du crime. L’ironie du sort faisait qu’il symbolisait maintenant la fortune. Il ne conservait pas moins la mémoire de sa malédiction.

Ulysse Robert avait consacré un article à ce sujet dans la Revue des études juives[17]. Proust en entendit sûrement parler. Il recourait à des secrétaires (Nahmias ou Ulrich), désormais, pour collecter des informations intéressantes.

«Le romancier, notait Barthes, a la liberté, mais aussi le devoir, de créer des noms propres à la fois inédits et “exacts”[18].»

Swann porte le nom du cygne. Il arbore une chevelure rousse. Il laisse entendre qu’il est un signe rouge, c’est-à-dire un Rothschild. Il le laisse entendre, mais personne ne l’entend, en tout cas pas au début du roman, où il reste aussi incognito qu’Emile Straus dans la vie.

En revanche, à la fin du roman, quand Gilberte Swann épouse Robert de Saint-Loup en lui apportant l’une des grandes fortunes de France, alors là on comprend bien que Swann est un Rothschild, encore que sa fille tâche de le faire oublier de la manière la plus ingrate qui soit.

Proust avait déjà en tête ce dénouement en été 1909. La marquise de Cardaillec, née Swann, la future Gilberte, apparaît déjà dans Contre Sainte-Beuve. Et elle se fait déjà appeler Forcheville.

Swann est chauve. Il porte une fausse chevelure. Eh bien, justement, FRCHVL, les consonnes de Forcheville, ces consonnes, vous les retrouvez comme par hasard dans «fausse chevelure».

«Ainsi l’événement (poétique) qui a “lancé” la Recherche, c’est la découverte des Noms», expliquait Barthes[19]. Proust édifiait son système onomastique. Il explorait la symbolique qui en découle. Il y prenait du plaisir. Seulement, voilà, il lui manquait toujours un fil conducteur.

«Cet homme a essayé de faire une œuvre pendant une grande partie de sa vie sans y arriver. Il a essayé, c’est-à-dire il a fait des essais, des bouts d’essai, comme on dit au cinéma, sous forme de fragments qu’il écrivait une fois, deux fois, trois fois. Le même épisode. Mais ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas», remarquait Barthes. «Et puis, tout d’un coup, en deux mois, deux mois qui sont très mystérieux, qui se situent probablement en août, septembre 1909, tout d’un coup, ce roman-fleuve, au bon sens du terme, s’est mis à couler. Et, là, ça a été gagné. Il s’est enfermé. Il a tout écrit. Mais, en réalité, c’est très mystérieux. Pourquoi est-ce que tout d’un coup ça s’est mis à prendre, comme on dit d’une crème[20] ?».

[1] Paul Bourget, Cosmopolis, Lemerre, p. 101.

[2] Marcel Proust, lettre à Geneviève Straus, janvier 1908, dans Lettres, Plon, page 421.

[3] Marcel Proust, lettre à Geneviève Straus, juin 1908, dans Lettres, Plon, page 449.

[4] Marcel Proust, lettre à Geneviève Straus, juin 1908, dans Lettres, Plon, page 449.

[5] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 54.

[6] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 59.

[7] Zohar, I, 18a, (trad. Jean de Pauly, Maisonneuve & Larose, t. I, p. 109).

[8] Zohar, I, 18a, (trad. Jean de Pauly, Maisonneuve & Larose, t. I, p. 110.

[9] Zohar, I, 19b (trad. Jean de Pauly, Maisonnauve & Larose, t. I, p. 121).

[10] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 53.

[11] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 53.

[12] Daniel Halévy, Carnets, cité par Françoise Balard, Geneviève Straus, CNRS éditions, p. 118.

[13] Daniel Halévy, Note sur le salon de ma tante Geneviève, dans Françoise Balard, Geneviève Straus, CNRS éditions, p. 400.

[14] Edmond de Goncourt, Journal, Laffont, t. 2, p. 1028.

[15] Edmond de Goncourt, Journal, Laffont, t. 2, p. 1028.

[16] Marcel Proust, Cahier 4, Esquisse IX, dans A la recherche du temps perdu, Pléiade, t. I, p. 670.

[17] Ulysse Robert, «La roue des Juifs», Revue des études juives, 1883.

[18] Roland Barthes, Proust et les noms, dans Œuvres complètes IV, p. 69.

[19] Roland Barthes, Proust et les noms, dans Œuvres complètes IV, p. 69.

[20] Roland Barthes, A l’ombre des jardins et des bois, entretien radiophonique avec Jean Montalbetti, France-Culture, octobre 1973.