La sortie de l’accord de Paris, c’est comme le Brexit. Il y faudra des années. L’entièreté, au moins, du mandat de Trump. Et, la révolution climatique étant censée s’opérer sur la très, très longue durée, il est possible que le président américain n’ait tout simplement pas le temps de saboter le processus et de briser l’élan créé, à Paris, il y a deux ans.

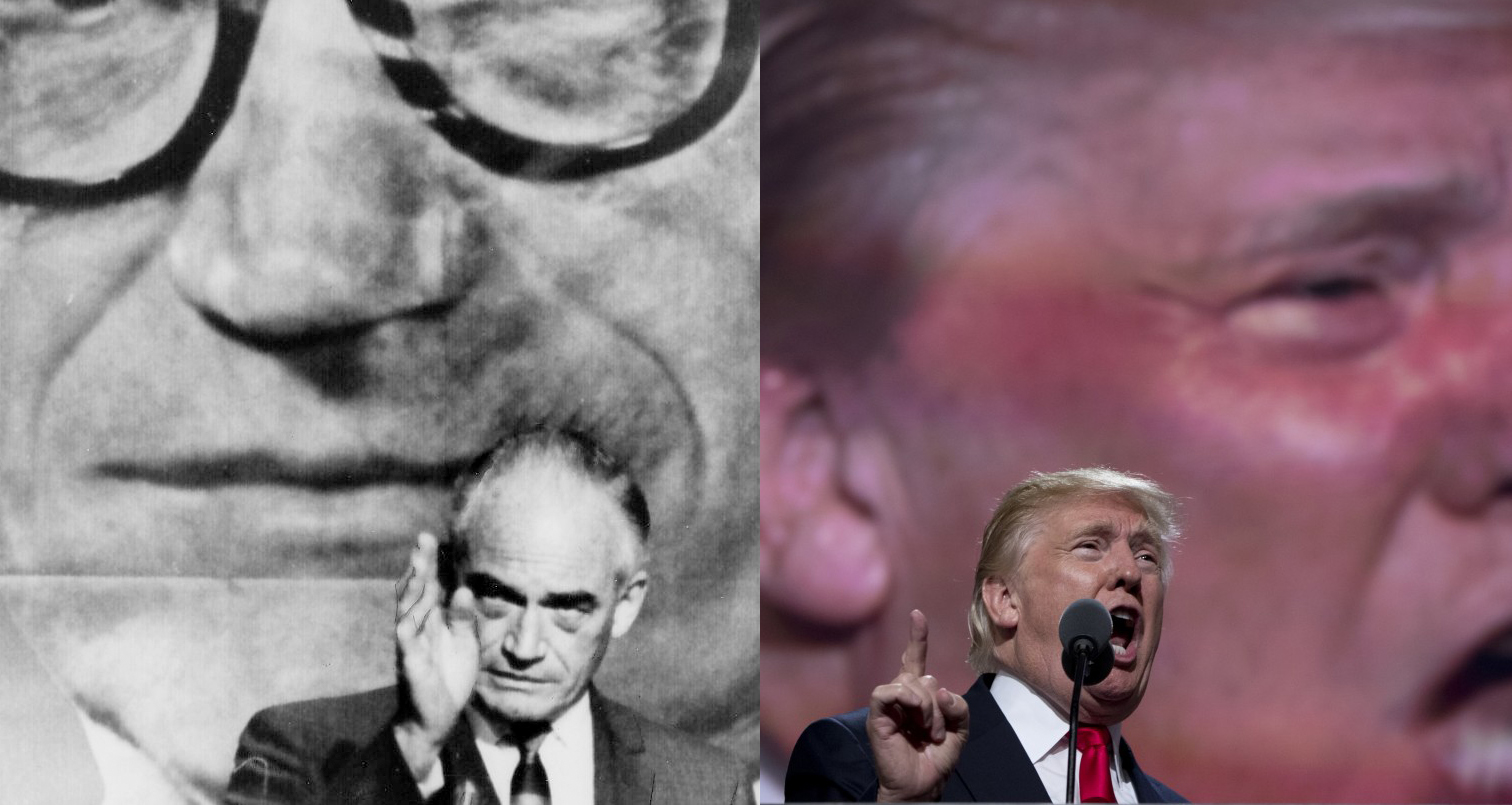

Ce qui va changer, en revanche, c’est que, la nature politique ayant horreur du vide, le grand empire rival, celui qui était déjà sur le point d’accéder à la première marche du podium de la puissance, en un mot la Chine, va s’engouffrer dans la brèche et profiter de l’aubaine pour affirmer son leadership. C’est ce qu’ont dit ses dirigeants quand ils sont arrivés au sommet UE-Chine de Bruxelles quelques heures seulement après le discours de Trump. C’est le luxe qu’ils se sont offert quand, feignant d’oublier qu’ils sont encore, à ce jour, les premiers pollueurs de la planète, ils ont eu le culot d’affirmer leur volonté de «chérir le résultat chèrement gagné» à Paris. Et que dire des 64 pays qu’ils venaient (autre hasard des calendriers…) de réunir, le 15 mai, autour de leur projet de «nouvelle route de la soie» et dont ils seraient en train, dit-on, de battre le rappel afin de les enrôler derrière ce qui pourrait devenir, toute honte bue, la nouvelle «grande directive» chinoise ? Les léninistes avaient une formule pour dire cette sorte de trahison de soi. Trump était déjà l’«idiot utile» de Poutine. Il est désormais celui de Xi Jinping. Avec, s’ouvrant sous ses pas, ce «piège de Thucydide» dont on parle beaucoup, aux Etats-Unis, depuis la parution du livre du professeur Graham Allison sur le choc à venir avec Pékin (éd. Houghton Mifflin Harcourt) : le moment, très redoutable car presque immanquablement porteur de guerre, où la puissance hégémonique de l’heure (Sparte) comprend qu’elle va devoir, par sa faute, céder la place à la nouvelle venue (Athènes)…

Le président américain est aussi – et c’est, pour le coup, plus heureux – la ruse d’une raison européenne qui semblait entrée en agonie et qui, grâce à lui, reprend du souffle. Le concept, cette fois, vient de Hegel. Et il désigne un geste, une force, une volonté qui, tout en poursuivant leurs desseins propres, travaillent en secret à l’avènement d’une idée, ou d’un plan, dont ils n’avaient eux-mêmes pas conscience. C’est exactement ce qui se produit avec les mésaventures de ce trumpisme qui, parti en fanfare sur l’air de l’Europe incertaine et inutile, est en train de produire le résultat inverse: une chancelière allemande exhortant ses concitoyens européens à «prendre leur destin en main»; un président français retournant la rhétorique de l’exceptionnalisme pour inviter à revenir en Europe celles et ceux qui, aux Etats-Unis, conservent le souci de «make our planet great again»; bref, de Paris à Copenhague, Prague, Varsovie ou, peut-être, Londres, une forme de sursaut, de sauve-qui-peut vertueux ou d’état d’urgence métapolitique qui sonnent comme le réveil de la princesse Europe. Thucydide, voyant poindre la guerre entre Sparte et Athènes, regrettait que ne s’interpose pas une tierce puissance capable de désamorcer le piège. L’Europe aura-t-elle, entre la Chine et l’Amérique, ce pouvoir modérateur ? Peut-être. Et c’est l’autre perspective ouverte par ce coup de mauvais théâtre.

Et puis troisième nouvelle dont il faudrait, en toute logique, encore remercier Trump : l’électrochoc et, au fond, la prise de conscience qu’il a provoqués ici, aux Etats-Unis, c’est- à-dire au cœur même de ce qui pouvait paraître comme la citadelle mondiale du climatoscepticisme. C’est l’ex-maire de New York Michael Bloomberg annonçant, depuis l’Elysée, qu’il offre les 15 millions de dollars promis à l’Onu par Obama au titre de la contribution américaine au combat commun… Ce sont des entreprises qui, soit qu’elles aient toujours été convaincues de la justesse de la cause (Tesla, Disney), soit que la pression de leurs actionnaires les pousse à faire au moins semblant (ExxonMobil), soit qu’elles aient déjà (Ford, General Electric…) investi trop d’argent dans la recherche sur les nouvelles énergies pour faire machine arrière, lèvent l’étendard de la révolte… Et ce sont ces dizaines de maires de grandes villes qui, dans une rhétorique que l’on n’avait plus guère entendue depuis l’époque des pères fondateurs, exhortent les «Etats fédérés» à se «mettre en travers» de la mauvaise route ouverte par les irresponsables de l’Etat fédéral et, donc, à désobéir. Mon camarade Benjamin Barber a intitulé son dernier livre «Et si les maires gouvernaient le monde ? Décadence des Etats, grandeur des villes» (éd. Rue de l’Echiquier). Il y annonçait, en fidélité aux intuitions braudéliennes sur le rayonnement des villes-monde, la revanche imminente de ces mégalopoles qui, «ancrées dans l’Histoire antique», ont assez de courage, de grandeur et de liberté pour «regarder vers l’avenir». Eh bien voilà. Barber vient de mourir et n’a pas eu le temps de voir sa prophétie se réaliser. Mais nous y sommes. Et, pour les amis du civisme, de la civilité, de la civilisation qui sont la vraie vocation des villes, c’est, à nouveau, une bonne surprise.

Le problème, bien entendu, c’est que les Etats-Unis comme tels se sont mis provisoirement hors jeu et pourraient laisser se construire sans eux cet ordre en gestation. Cette idée-là, elle, est glaçante. Car, si l’on va au bout de la métaphore et du retour à l’antique, il faut bien convenir que la configuration thucydidienne s’est, entre-temps, inversée ! L’Amérique est dans le rôle, non de Sparte, mais d’Athènes. C’est l’esprit, non de la cité martiale, mais de l’agora athénienne qu’à travers elle on assassine. Et l’on ne voit pas, dès lors, qui se portera moralement, politiquement et militairement garant des libres cités du futur le jour où gronderont les empires adverses, en voie de résurrection. Ce jour viendra tôt ou tard. Et il ne s’agira, hélas, pas seulement de l’empire du Milieu…