Quelles que soient les différences que l’on pourra trouver entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c’est le collectif que l’un et l’autre ont pour idole, le collectif d’une nation régénérée : depuis les coupeurs de têtes de la Révolution jusqu’à l’Ordre nouveau pétainiste, en passant par les exactions contre-révolutionnaires, communardes ou versaillaises, ce fantasme a traversé notre histoire, nourrissant l’imaginaire de camps ennemis mais également sanglants. Sur son autel, comme tant de tyrans mariés à la foule avant eux, ils rêvent de sacrifier l’âme, plurielle et ductile, du pays.

Or cette religion du collectif a achoppé pendant un siècle ou plus sur une pierre de scandale : le Juif.

Mélenchon est en la matière à peine moins redoutable que sa rivale. En vérité, si je m’en tiens à ses propos, sa dénonciation politique de l’idée d’élection juive, laquelle n’est pas politique, rappelons-le, mais religieuse, et n’a franchement rien à voir avec le sionisme (d’aucuns disent même qu’il y a contradiction entre les deux), cette dénonciation sonne comme du Soral : à l’été 2014, alors que les enragés du propalestinisme menaçaient de saccager des synagogues et agressaient des citoyens juifs, ce Torquemada à la petite semaine dénonçait, lui, les victimes, à ses yeux trop solidaires d’un Etat « étranger », Israël.

Outre leur vision, sincère ou non, de l’économie, leur antieuropéisme, le rejet de l’entaille juive apparaît donc comme le point commun ultime de nos deux populistes : malheureusement, il faut souvent donner à haïr au collectif pour qu’il se sente exister.

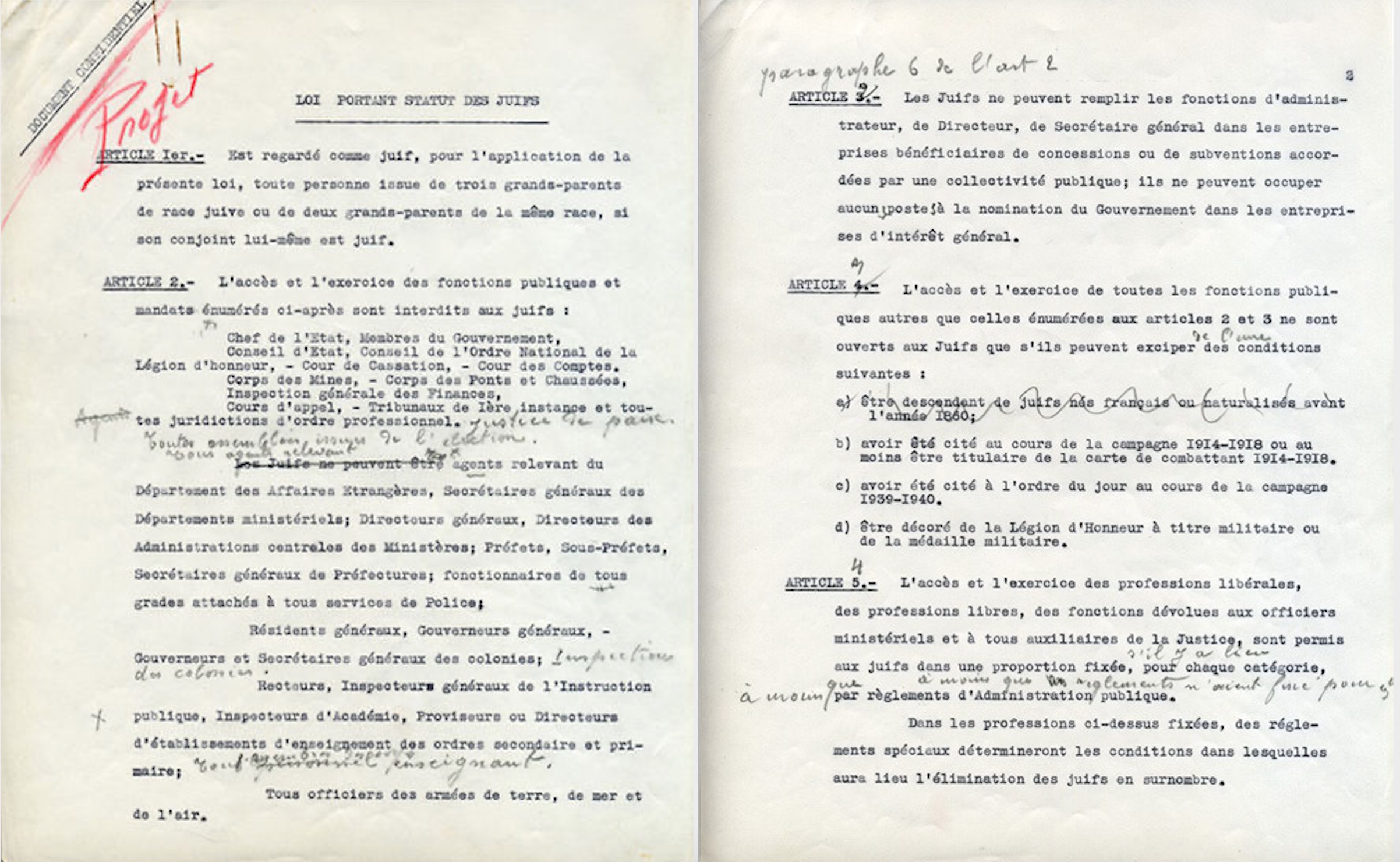

Cela m’amène aux propos tenus par Marine Le Pen au micro de RTL : elle y déclarait la semaine dernière que la France n’était pas responsable de la Rafle du Vel d’Hiv ; en quelques heures, le consensus établi par la déclaration faite par Jacques Chirac en 1995 volait ainsi en éclats. Or quelque effroi qu’ils nous inspirent et comme on ne réfute jamais bien que ce que l’on comprend entièrement, je veux prendre un instant ces propos au sérieux.

Voyant la polémique enfler – comme elle l’avait sans doute prévu – Marine Le Pen s’est «expliquée» en déclarant que sa position était celle des présidents De Gaulle et Mitterrand, de Jean-Pierre Chevènement ou d’Henri Guaino, à savoir que la France était à Londres et non à Vichy durant la guerre. Fort bien mais qu’est-ce à dire ?

En un mot, soit l’on croit à la théorie de l’épée et du bouclier, comme c’est le cas sans doute de Jean-Marie Le Pen, et alors on est bien forcé d’admettre que c’est la France, sous l’une de ses deux figures, Vichy donc, qui a prêté main forte à l’Allemagne nazie ; soit l’on n’y croit pas et alors de deux choses l’une : on adopte la position pragmatique, empirique, de Chirac, consistant à dire qu’après tout la France n’est que ce que les Français en font, ou bien la position idéaliste de De Gaulle et Mitterrand pour lesquelles la France, la vraie France, la France éternelle était à Londres et dans le maquis, non à Vichy. C’est ce que Marine Le Pen prétend croire.

Cependant plusieurs problèmes demeurent alors. Si l’on adopte cette seconde position, il faudra d’abord définir ce qui fait la France et résiste au torrent de ses multiples accidents : si ce sont des valeurs, on m’accordera qu’entre les Résistants maurrassiens et les Résistants socialistes, agnostiques, juifs, communistes, il y avait peu de points communs et qu’en remontant un tout petit peu dans le temps, on ne la trouve plus tellement, cette France éternelle, pas du moins chez ces gens que tout opposait, quoique tous se réclamassent de la France, de son histoire et de ses valeurs justement. Ensuite, si tant est que l’on parvienne à définir un tel socle, il faudra alors accepter de dire que certaines pages de l’histoire de France ne correspondent pas assez à l’Idéal, à l’éternité de la France précisément, pour être lues comme telles : on n’est certes plus dès lors dans la « repentance » mais dans un type de mythologie qui plairait bien peu aux frontistes.

Marine Le Pen accepterait-elle par exemple de dire que la France du Code Noir n’était pas la France ? Que la France des Ligueurs n’était pas la France ? Et puis ce qui est vrai de la France doit l’être aussi de l’Allemagne ou, après tout, de l’islam aujourd’hui, n’est-ce pas ? Or je goûte peu, pour ma part, l’antienne du padamalgam. Si la France en effet n’est plus la France dès lors qu’elle se trahit, c’est qu’elle ne l’a pas si souvent été. Et sans même parler de trahisons, doit-on rappeler qu’il est des gens pour lesquels la Révolution ne fut qu’une révolte inique et illégale ? Et d’autres au contraire qui font naître l’histoire de notre pays à la chute de la monarchie ? Que pour certains Bonaparte était « l’Empereur » et pour d’autres « l’Usurpateur » ? Il est fort hasardeux de parler de la France éternelle quand on parle d’histoire, il y a même là quelque chose d’antinomique et le raisonnement de Marine Le Pen est, au mieux, incohérent.

La position gaullienne, revendiquée par la candidate nationaliste, se veut légaliste et donc « sérieuse ». Elle s’appuie sur le fait que dès 1940, la France Libre fut reconnue par la Grande-Bretagne comme le seul successeur légitime de la IIIe République de facto abolie par Vichy. Si la France siège au Conseil de sécurité de l’ONU, c’est que cette position était d’ailleurs celle des Alliés à la fin de la guerre : notre pays, jugea-t-on, avait vaincu ou contribué à vaincre l’Allemagne.

Une telle doctrine ne manque pas de générosité : en son nom, l’on ne peut que célébrer la Résistance et vomir la collaboration. Et soit dit en passant, si on la fait sienne en toute cohérence, ça ne peut être en dénonçant la « repentance » à tout bout de champ : Vichy n’était peut-être pas la France mais des Français ont bien commis des crimes. Qui plus est en prétendant et parfois en pensant sincèrement servir l’idée qu’eux aussi se faisaient de la France éternelle. Raison de plus pour, au nom de la France, éternelle et légale, vouer leur mémoire à l’infamie.

En d’autres termes, cette position – que je ne partage pas et je vais expliquer pourquoi – est bel et bien défendable quand on s’appelle De Gaulle ou Mitterrand, n’en déplaise d’ailleurs à certains esprits simplistes : elle ne l’est en aucun cas quand on dirige un parti fondé par Pierre Bousquet et Léon Gaultier, anciens collaborateurs et SS (dans leur cas, la France était bien à Vichy, voire à Berlin), François Brigneau, ancien milicien et compagnon de cellule de Brasillach, André Dufraisse, collabo doriotiste, ou encore Roland Gaucher qui reprochait en 1944 son « indulgence » à Pétain.

Les choses se corsent si l’on considère d’un autre côté qu’il y eut entre la IIIe République et Vichy d’une part, entre Vichy et la IVe, voire la Ve République d’autre part, un certain nombre de continuités institutionnelles et personnelles. Politiquement parlant d’abord, Pétain obtint les pleins pouvoirs des mains de l’Assemblée Nationale et n’abolit jamais la Constitution. Plusieurs de ses lois nous furent transmises, l’Ecole des cadres d’Uriage, créée sous Vichy par Pierre Dunoyer de Segonzac aboutit à l’ENA après la guerre, Papon fut préfet, député, ministre, Pinay fut Président du Conseil sous la IVe, ministre sous De Gaulle. Le Front National, je viens de le rappeler, fut d’ailleurs fondé par d’anciens pétainistes et la porosité même entre la Résistance et la Collaboration – ce dont témoigne le parcours de Mitterrand – montre que les choses ne sont pas aussi simples. Même chose pour la culture et pour l’économie : ceux qui écrivirent, jouèrent, filmèrent, chantèrent, produisirent ou s’enrichirent sous Vichy continuèrent sous la République. En un mot, la France n’est pas seulement une Idée céleste, une «belle princesse» plus ou moins incarnée de siècle en siècle et qui peut bien s’exiler à Londres ou à Alger, mais aussi un certain nombre de réalités bien terrestres, des paysages, des gens, un peuple, des lois. Et il se trouve que tout cela, entre 1940 et 1944, offre à nos yeux une vue plus que contrastée.

Voilà pourquoi la position chiraquienne est plus raisonnable, et voilà pourquoi elle faisait s’accorder à peu près tout le monde jusqu’à la semaine dernière. Il ne s’agit pas d’affirmer que Vichy épuise la France – quoique certains le croient : ils ont tort, plus encore que ceux qui croyaient que tout le pays avait résisté. (Après tout, cet autre mensonge, pieux ou non, Leonard Cohen lui-même ne l’a-t-il pas chanté ? J’ai la France entière derrière moi, affirme hautement son Partisan…) Sans doute la France se dit-elle mieux dans l’audace résistante, dans la solidarité aveugle des Justes, que dans la mesquinerie et la méchanceté des Lucien Lacombe. Sans doute se ressemble-t-elle davantage lorsqu’elle prend le visage des frère Grave que lorsqu’elle parle par la bouche de Christian de la Mazière : il reste que dans Le Chagrin et la Pitié, Marcel Ophüls filma l’ancien collaborationniste, antisémite jet-setteur qui avait porté l’uniforme allemand, comme il fit des deux frères, braves agriculteurs socialistes, résistants, déportés.

Sans doute est-ce là l’idée générale de la France, ce qu’elle devrait être pour être pleinement soi, mais il reste qu’une nation, c’est aussi une foule d’idées partielles, qui combattent cette idée générale de toutes parts. La Vendée insurgée ou les colonnes infernales étaient peut-être moins la France au regard de l’Idéal, des Lumières, de la paix universelle que ses philosophes avaient prophétisée : c’est pour la France que tous ces barbares se sont pourtant étripés, et ils la constituaient à ce moment au moins partiellement, tous, égaux du reste en cruauté. Vichy ne résume pas la France mais il fut, à un moment donné, l’un de ses visages, le moins agréable à regarder sans doute, le moins français en un sens : Je est un autre, ça vaut aussi pour les nations, lesquelles ont si souvent tendance à nier leur essence avant de s’atteindre. Or ce but qu’elles sont à elles-mêmes, pour les siècles des siècles, elles ne sauraient le réaliser qu’en sachant, je crois, combien elles ont pu aussi se trahir. « Deviens qui tu es, quand tu l’as su », proclame Pindare : l’on ne devient jamais soi-même qu’en sachant à quel point on est capable de fléchir et de ne pas l’être.