Bousculade de souvenirs.

Cette rencontre, il y a trente ans, chez notre éditeur commun, Jean-Claude Fasquelle: je le trouve loufoque et génial, facétieux et mal-pensant, Zelig du savoir absolu, mots d’esprit à volonté, intarissable.

Cette autre, un peu avant, plus brève, rue de Bizerte, chez Gilles Deleuze qui n’en revient pas de ce puits sans fond de science, de cette réserve presque infinie d’intelligence : il l’interroge comme on fait pour un champion de jeux télévisés… il s’extasie de son érudition comme devant un hercule de foire, une femme à barbe… et Leibniz, demande-t-il, de sa voix éraillée et moqueuse? et l’odeur d’essence qui, à Prague, rappelle à Kafka les jours de bonheur à Paris? et les influences comparées d’Ibsen, de Svevo et de l’Irlandais James Clarence Mangan dans la naissance de la poétique de Joyce? et le numéro de téléphone du père Stanislas Breton? sait-il, vraiment, par cœur les numéros de tous les spécialistes parisiens de Plotin, de Platon, de la philosophie grecque en général?

Ou ce colloque, à Milan, fin des années 70: il y a là Sciascia, Moravia, peut-être Barthes; Eco n’a pas encore sauté le pas du «Nom de la rose» et n’est donc pas encore le grand romancier populaire, nourri d’Arsène Lupin, de Sherlock Holmes et de la légende de d’Artagnan, qu’il ne va plus tarder à devenir; mais ces aînés, je ne saurais dire pourquoi, le snobent déjà un peu; est-ce sa faconde? sa liberté d’allure et de ton? sa façon, à dîner, de lever son verre à «l’art du faux» et de déclamer, mais en les soumettant à une transformation subtile, réglée et, pour nous, incompréhensible, des pages de la «Sylvie» de Nerval?

Je le revois avec mon ami Valerio Riva, personnage énigmatique et merveilleux qu’il semble avoir bien connu du temps du Groupe 63 et de sa jeunesse avant-gardiste: Valerio est un écrivain sans œuvre qui dirige alors les pages littéraires de L’Espresso ; mais Umberto passe le déjeuner à tenter de lui faire avouer, par malice, qu’il est, soit un agent russe, soit un comploteur castriste, soit le dépositaire des ultimes secrets de Giangiacomo Feltrinelli, le milliardaire rouge qui s’est tué en tentant de faire sauter un pylône électrique près de Milan.

Un peu plus tôt encore, milieu des années 70, cet amphithéâtre d’université, à Rome, où je le retrouve face à une salle comble, chauffée à blanc par ceux que l’on appelle alors les «autonomes»: il enseigne, à l’époque, à Bologne; mais il est là, comme moi, à l’invitation du quotidien d’extrême gauche Lotta continua, pour tenter d’expliquer à une jeunesse à la dérive que la «lutte armée» est une monstruosité, une resucée de fascisme, une folie – dehors, sur un mur, un étudiant a tagué «Eco, Lévy, on va vous tirer une balle dans la bouche».

Plus tard, rue des Saints-Pères, à Paris, une conversation avec Lucien Bodard, qu’il a recommandé à Annaud pour le film tiré du «Nom de la rose»: on dirait deux albatros également empêtrés d’eux-mêmes, mais l’un semble bouder, tandis que l’autre, Umberto, nous étourdit de ses considérations sur la fabrication par les Grecs anciens, à partir de noyaux de pêche, d’un équivalent du cyanure.

Une autre, à l’Elysée, avec François Mitterrand qui vient de lui confier, ainsi qu’à Elie Wiesel, la responsabilité d’une Académie mondiale des cultures: il explique, ce jour-là, que c’est en lisant saint Thomas qu’il a perdu la foi, que Napoléon est mort empoisonné par les papiers peints de la chambre de Longwood, que rien n’est plus semblable à un écrivain qui ne se montre pas qu’un écrivain qui se montre trop, qu’il ne lit plus que des dictionnaires et que, même s’il ne croit ni aux «académies», ni au «monde» ni, au fond, à la «culture», il veut bien s’associer au projet.

Plus tard, à Paris toujours, cette rencontre d’écrivains que j’ai organisée, avec Arte, au Trocadéro, et dont il prononce le discours de clôture: l’Europe? oui, bien sûr, l’Europe; c’est- à-dire les westerns spaghetti, Sophocle, le goût de la traduction, l’écriture dans le brouillard, l’art de l’amour et celui de la phrase interminable.

New York, il ne lui reste plus longtemps à vivre, nous attendons dans la green room de Charlie Rose qui va nous interviewer tour à tour: je le trouve épaissi, un peu triste, mais il suffit que l’œil de la caméra le regarde pour qu’il retrouve sa verve et explique, faussement contrit, que l’Italie de Berlusconi est devenue, pour la deuxième fois, le laboratoire politique du monde – bientôt Donald Trump…

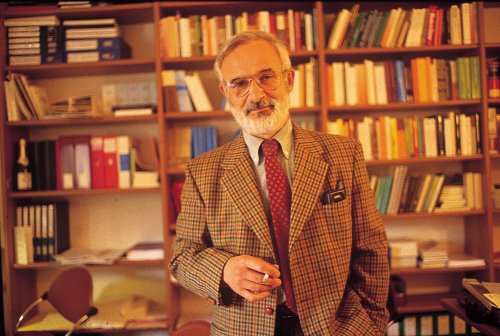

Et puis, près de Milan, sa bibliothèque: la visite au grand écrivain prenait forcément la forme, avec lui, de la visite à la grande bibliothèque – labyrinthe; rhizome; capharnaüm inspiré et où il se retrouvait les yeux fermés, et la vraie vie qui, comme de juste, est dans les livres.

Ces souvenirs, je les écris comme ils me viennent, sans ordre, modeste contribution au tombeau que commence de lui édifier, sans tarder, sa patrie reconnaissante – l’Europe.