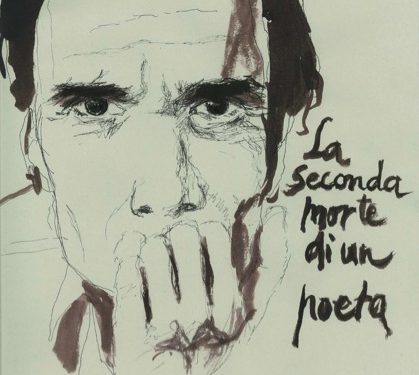

Dans le numéro 17 de La Règle du jeu, en 1995, le jeune Yann Moix rendait, à sa manière, hommage au cinéaste italien assassiné il y a quarante ans dans des conditions obscures.

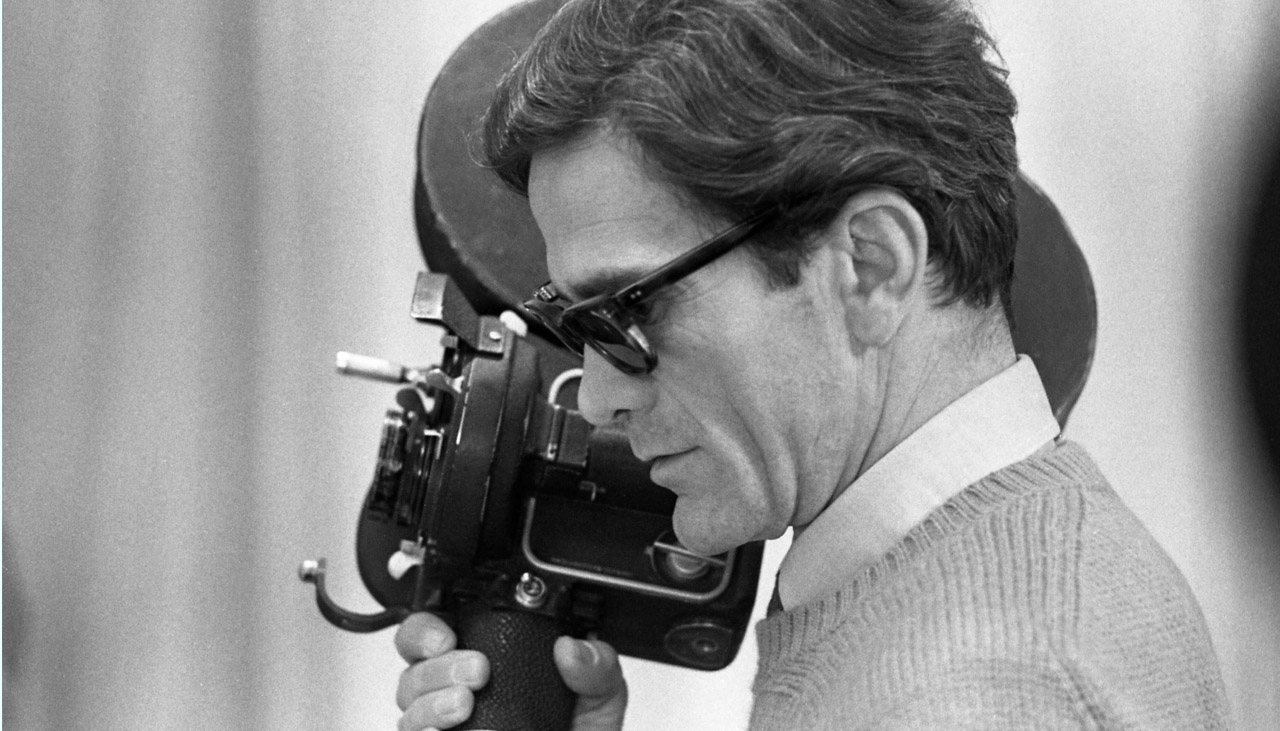

Bourgeois communiste, athée fou du Christ, Pier Paolo Pasolini fut l’homme de toutes les contradictions. Avec Fassbinder en Allemagne et Eustache en France, il fut l’un des grands cinéastes de ces vingt dernières années. Pasolini était aussi essayiste, écrivain, poète et dramaturge. Son œuvre, qui a marqué l’histoire de la culture européenne, reste à découvrir.

de la vie de la femme de ma vie, préfère le surf à L’Evangile selon Saint-Matthieu. Pistil au vent à couteau de crête, l’épaule placée juste sous le soleil, il ignore à peu près tout de la rencontre de Pasolini avec Sandro Penna (1951) et ne sait plus trop si c’est dans Les Contes de Canterbury ou Le Décameron que Ninetto Davoli imite Charlot. ll me choure une syrienne pleine de chat dans l’œil (sous prétexte qu’il est blond) alors qu’il n’assistait même pas à la séance de minuit de Uccellacci e uccellini au Kino-zenter de Vienne (Autriche), avec Manfred et Georg, le 17 juillet 1985. C’est dire le con. D’un côté son air satisfait, son repus-bide de très-porc mec, sa veste en jean boutonnée jusqu’en haut, le souci fait d’interros ; de l’autre les grimaces pasoliniennes à ras-bord d’écran, la Grèce et l’Orient, avec des corbeaux noirs et des corps blancs. Là les galops d’essais, ici le galop des centaures. Arcueil contre Byzance. Hala et lui ne vont jamais voir de Paso. Sharon Stone n’y joue pas. Michael Douglas n’y hasarde aucune bite ni Demi Moore aucun pan de fesse. Nos deux dindons s’ébrouent mieux dans les champs de pop-corns, devant les films à B.O. J’aurais pu dire « tourtereaux », mais les voies du ciel n’appartiennent qu’à la folie défaite de Pier Paolo Pasolini.

***

P.P.P. : le Bande-au-ciel du cinéma du monde, avec sa gueule de corsaire à plume trempée dans la fiente d’ange. Si Jésus avait été athée, il aurait eu le visage pierpaolopasoliniesque d’un impossible bouquet de cratères — deux bourgeons pointus pour les yeux, des racines drues pour la tignasse. L’œuvre de Pasolini est religieuse à mille pour cent : il n’a fait que vider la Bible de son sang pour y mettre du foutre à la place. Ses auréoles sont des taches. On boit chez lui aux robinets des corps. Si Hala ne goûte pas le cinéma de Pasolini, c’est parce qu’elle ne goûte pas au sperme non plus. Elle préfère le reboutonnage — jusqu’en-haut-de-la-veste-en-jean de Tocard ler — au débraguettage hystérique qui mène à la pipe miraculeuse. Amont plutôt que l’avale. Salope de la nuit d’un autre. La nuit.

***

Une nuit. Dans une flaque de couacs, de débris d’étoiles. Jazz noir. Le corps de Pier Paolo Pasolini. Son visage sans gueule. Une toile d’araignée, rouge. Tout est fini. Les centaures piétinent déjà son cadavre (on reconnaît, au passage, Laurent Terzieff). Sa bouche sans bouche. On dirait qu’il a mangé des clous. Comme dans Salò ou les 120 journées de Sodome. Champs. Manèges morts, au loin dans les brumes. Cinq heures du matin. Paso monte au ciel, cet enfer. Tout doucement. ll s’étonne que les nuages soient truffés de ronces. ll s’écorche en s’élevant. Un long voyage commence. Il verra des lunes malades, des scarabées orange et des poupées sans yeux. Des nains chauves lui arracheront les ongles en chantant des comptines. On l’enfermera dans une boîte spéciale avec des punaises écœurantes. On l’obligera à regarder le soleil en face. On le crucifiera pour rigoler. On l’obligera à faire l’amour à des femmes dans une fosse d’enfants morts. ll marchera dans le noir et n’aura plus jamais le droit de dormir. ll nagera dans des piscines de pisse, des rats sur la tête. Chaque matin, on lui intimera l’ordre d’être heureux. ll mangera son caca. ll ne désobéira jamais. Il récitera du Baudelaire. On lui mettra des pâquerettes dans les oreilles tous les vendredis à 13 h 34. On fera des trucs avec son corps. Des anges estropiés le sodomiseront en pleurant. Des squelettes de fée le suceront. ll fera l’amour à des cailloux. On l’attachera à des tombes. On l’aspergera de bière et de mauvais vin. ll mâchera du papier d’aluminium les jours pairs et du coton les jours impairs. On le priera hypercordialement d’enfoncer ses ongles dans des murs de plâtre. ll aura des migraines définitives et des fièvres inconnues. ll mourra sans arrêt. Comme je meurs sans arrêt à cause de toi, Hala. Hala était-elle différente ? Nenni : toutes les femmes sont des femmes comme les autres.

***

Récitez-lui tous les Baudelaire, jouez les sentimentaux, les sensibles, les écorchés magnifiques : c’est la toge… romaine. Romaine ! Pourquoi ? Parce qu’elle l’« aime » (faut faire gaffe avec ces mots-là, c’est comme « mouvement perpétuel », alors je mets les guillemets), son gros con de surfer à la noix de muscade. Il sent les baskets (montantes), il lui promet un avenir planétaire et bas-minois, il rote plus fort que tout, mais elle en pince pour lui comme c’est pas permis. Là-dessus vous arriveriez avec l’intégrale de Pasolini (poèmes + pièces + romans + articles + films), un bouquet de cyclamens lapis-lazzuli, deux billets pour lstanbul, vous vous prendriez une Romaine, vous entendez ? UNE ROMAINE !!!… Pour elle pourtant j’ai tout fait. Tout fait pour la séduire et la garder. Ai laissé tomber Virgile et me suis abonné au manuel du bricoleur. Ai passé mon permis (l’absence de voiture pour l’amener au dancing-du-bord-de-nationale-A4 eût été rédhibitoire). Me suis fait faire des injections de silicone dans la queue pour atteindre 28,4 cm. Ai roté et montré mon cul. Lui ai crié deux ou trois fois « mon amour » en chialant (sans avoir oublié de rétablir la situation en lui collant trois beignes tous les samedis matin). L’ai traitée de pouffiasse en public. J’ai tout fait. Tout fait. Tout. Elle est partie quand même.

***

Heureusement qu’il y a Pasolini. Pier Paolo Pasolini. Pas Jean-Claude Pasolini, pas Laurent ni Francis ni Paul-André Pasolini. Non, non : Pier Paolo Pasolini. Ça dépote, comme nom. Un nom à regarder les culs. Celui de Ninetto Davoli. Pas Alain Davoli, pas Philippe ni Lucien Davoli, non : Ninetto. Ninetto, en pagne, dans le vert bleu flou des décors du Décameron. Pagne blanc-nuage, en soie de fesses qui ondoient, c’est ça qu’il aime Pier Paolo, ces plis sur la neige lisse qui entoure et dissimule le cul des éphèbes. Sous le tissu léger, un croupion mol et clair. Roucoule. Petit cul de Ninetto, violent de mystères, farouche de suggestions. Les fesses existent puisqu’on ne les voit pas. Petit chat de Schrödinger. Fion quantique. Corps noir tout blanc, rayonne dans le ciel vicieux des déambulations. Pier Paolo rêve de donner des coups d’épée dans le tissu, le perce-neige, hara-kiri de bite dans le dodu, il voit des culs frioulans qui saignent, suppurent, sous leur flanelle, de flocons. A cul poncture. Devinettes. Impressions. Silhouettes et fantasmes. Tout se joue en coulisses, derrière le rideau qui étrangle les hanches. Tendue ceinture. Théâtre des jouisses. Plaisirs sournois de cache-cache troublants. Le cul badin a mis son loup incognito-il-est, déguisé. Trou de bal masqué. Il sourit à l’abri, qui sait, ou s’étiole, fait-mine-de, là, paré de ses frasques, la peau ici plissée comme des yeux de chinoise, et le voilà qui frissonne entre deux arbustes. Le petit cul de Ninetto sent le refuge. Bulbe crème. Reins. ll est posé sur les jambes. ll nargue Paso. Un demi-centimètre d’épaisseur de linge entre lui et lui. Planque-cul. Au milieu des chairs voulues. C’est par des signes extérieurs qu’on réussit à le connaître un peu. Un sourire du petit page, un simple tic d’épaule, une démarche de fleur, un déhanchement géométrique, une manière de s’asseoir suffisent à deviner quel cul se cache derrière son exil de tissu. Oh oui ! se dit Pier Paolo, mon gland se rêve laser pour transpercer l’étoffe. Déchirer d’abord, et déchirer ensuite. Voir au-delà. Je me fais mon film. Rayons X. Mon regard vient s’écraser, suicidaire, contre la surface sourde, béton de soie. Kamikaze du cul. D’un coup tout déchirer. Lacérer. Rouler le pagne, le long des jambes blanches, jusqu’à l’apparition : l’anus. Fouetter vite le cul, le prendre et le lécher, bander total à pute bon dedans goulu, péter les veinules, l’assassiner de verge, l’assommer mollement par à-coups flasques en rebonds de bite rose lourde, le lustrer de crème trash à gogo jusqu’au jouir salaud de t’aimes-ça-tiens, l’alourdir d’épis de plombs de foutre-à-transes fous flous en han-hans d’étoiles saignées, casser sa vanille belle, l’enculer louf en miel chaud débile de cris crus hop, bon-bon cul à-jouir-je-viens-prends-ça-suce, la motte de ciel à caca, la queue roule de Paso, tes gousses à merde, mon gosse, le sperme joyeux, l’azur des pentes à mettre bouche-à-lune, lune de lune et lune de merde, lune de miel, enculage-prends !

***

J’ai connu une débile qui collectionnait tous les articles les plus trashissimes concernant la mort de Pasolini. Christine elle s’appelait. Elle possédait tout dans toutes les langues. Des milliards de clichés sur le corps en bouillie du génie du Frioul. lntrigué tout autant par la collection que par la collectionneuse, je me rendis sur les lieux de la névrose le mercredi 29 juillet 1992, avec près de deux heures de retard. Elle était journaliste. Trente-sept ans et toute sa nymphomanie. Un ami expert en les choses de la gonade m’avait refilé le tuyau et son adresse pour que je me la tire à mort comme lui avait fait, quelques mois auparavant, au milieu des photos de crânes-marmelade.

— Tu verras, elle aime ça, la vache… Mais attention, c’est une clitoridienne… Faut lui manger la motte pendant des heures, ça la fait hurler… Quand tu la broutes, elle hurle des saloperies, du never seen, style: « Oui, vas-y, vas-y, mange ma petite chatte ! Mange ma petite chatte ! »… Après elle te suce, pas très bien mais elle te suce, et tu la termines à la bite…

C’est donc le rut en bandoulière que j’arrivai chez elle, costard crade et cartable défoncé, en sueur de foutre, un cul dans la tête, une bite dans les yeux et l’amour dans l’âme. Le visage de Pasolini planait, en fantôme, dans la chambrette. Cigarette coincée entre ses deux lèvres. Il y avait d’autres silhouettes : Franco, Ninetto, Toto, Terence, Carlo. lls attendaient des phrases éternelles. Ils ne comprendraient pas tout, hélas, mais deviendraient des témoins. Un jour peut-être, ils transcriraient les mots de leur Dieu dans des Bibles spéciales, les Ecritures pasoliniennes.

***

Silence de mort (Pier Paolo venait de se râcler la gorge). Ninetto tendit un micro que le Maître refusa. Paso épousseta son pardessus :

— Vous n’êtes pas des anges, mais votre cœur est grand, je le sais.

Pier Paolo raconte le monde merveilleux de l’amour, dans un modeste bastringue couru du cœur de Rome. ll parle des culs d’il y a mille ans. Gros, fermes, jouant, joufflus. ll parle d’un petit pipeau de roseau tout érect. De sa bouche sortent des pyramides, des faisans éblouissants, des hommes que des hommes violent. Dans le cube de plâtre blanc, encoignures gouttantes, nos ombres au plafond donnant l’heure, les faisans partent, les pyramides bougent comme des cristaux, des fesses partout, rondes, rebondies, bronzées, pleines de muscles. Et pailles en ces pommes. Sirop. Je. Le vin. Pier Paolo tour à tour calme, son débit lent comme l’Orénoque, il prend son temps, non seulement pour vider son verre ou allumer sa cigarette, mais pour conduire qui veut le suivre à travers le dédale des ruelles à corps jeunes pas chers ; et, tempêtant, rouge, la sueur au front, perlant, comme il nous parle de souffrance, de meurtres aux doigts de rose, prescrits par les siècles, d’anus.

Sa bouche fine, deux ourlets de chair plus rouge que la peau qui flottent comme au vent, désordonnés, sans grâce, pour laisser filer, comme s’il s’agissait de bulles, comme s’il s’agissait des balbutiements usés d’un simple, l’extrême délicatesse de ses contes et de son sens de la vie (voir la trilogie du même nom), désordonné, immature peut-être, malgré la dignité contrite des deux rides en sa peau fine, bronzée, usée, autour de cette bouche qui soulait de flotter (j’ai repris le vieux verbe français souloir : avoir l’habitude de), fleur niaise couleur de sang, au milieu du souvenir de ses joues lisses — ne fût l’acnée, au jour de ses quinze ans sur fond de feuillage dans une rue de Bologne — bouche frioulane, a débagoulé sa haine du père officier, a chanté avec un drôle d’accent le chant du dégoût. Cuisson tropicale de ses deux lippes qui, nom de Dieu, allaient en prendre des cigarillos fins et des bites roses, et s’assécher peut-être, s’affiner dans la fumée de tabac, la poussière des tournages au Yémen, la possession des voyous.

***

Je tourne mon regard vers Hala. Les coudes sur la table, elle a mis son menton dans ses deux mains et écoute. Est-ce l’effet de mon regard posé sur elle (sur ses mains aux doigts rongés), voilà qu’elle se redresse contre le dossier de sa chaise, les yeux fixés sur la Bouche-de-l’Orateur. La tête d’Hala devant le carré de fenêtre ouverte, sur le fond noir de la nuit romaine, les cheveux d’Hala qu’agite imperceptiblement une brise qui entre, les yeux piscine et félins d’Hala, le visage jeune d’Hala, mon départ pour Alep, seul, pour continuer à être dans ses bras. Humilié comme une femmelette par mon Chat Jaune de Syrie. Je regarde à présent le visage de Ninetto, ses grosses lèvres gercées par le climat sec, à moins que ce ne soit par la haine qu’il a vouée à son propre physique — sa maigreur, son front bas, ses frisettes… son ancienne bouche de nègre, hé hé. ll avait chanté descoplas dans les rues de Bologne et puis Pier Paolo l’avait pris sous ses ailes. Pour vivre, pour manger, pour ne plus avoir faim dans les rues, Ninetto s’était acoquiné et vendu. Dans un dialecte frioulan imitant celui de son maître, il nous dit, avec son sourire d’éternel ado :

— J’avions renié ma dignité après que j’avions dit non à mon histoire. C’était la malfaim qui absout tout péché des pôvres gnafrons comm’ moi.

Dans le lit de soie blanche de Pier Paolo, fenêtre ouverte sur les champs de colza qu’arrosaient les gicleurs de l’été, sous l’horizon des douces collines jaunes comme la pluie derrière les colonnes de palmiers, il avait été corps caressé par le vent dans la chambrette du poète, il avait été sa chose, son employé, son jouet, son homme de main, son trou, son commissionnaire, son idole, son factotum au lit et au bureau. Dehors, les collines moutonnées, dedans, l’abomination. Les collines et l’abomination, dans une union qui effare Ninetto. ll avait ravalé son honneur (« J’avions ravalé mon honneur »), il s’était sali (« Je nous salissions »), pour quelques lires de salaire, des fayots à midi («Pitance quand vient le midi»), l’espérance, la carrière après la simple subsistance.

***

Narines bées, visage aboli : dans un silence de livre, Pier Paolo Pasolini sort sa bite rose mauve. Un terrible accident se prépare, broyés tous les membres du jeune Tommaso (17 ans) flottent dans une peur inédite, il attend la mort et les éclats. ll le regarde, déploie des plaintes sourdes que Pier Paolo ignore en souriant terriblement.

— Je ne veux plus ! Détache-moi !

Sans mot dire, le poète faufile son haleine entre les fesses de son amoureux acnéique, baise les rondeurs qui frissonnent. Tommaso sent les couilles lourdes de Paso, comme des gommes de plomb frôlant son petit cul. Les mains d’écrivain guérissent un peu sa hantise, qui l’endorment par des massages et l’apprivoisent. Une eau de doigts coule calmement le long de ses cuisses, chatouillant ses chevilles prisonnières du lit métallique. Autant de paraboles où déjà germe, proche, la catastrophe définitive.

Un doigt célèbre dans son cul d’inconnu, présence semi-douloureuse découvrant au cœur du trou sa corporéité comme étrange, mystérieuse et autre, syllabe fouillant la mâchoire : l’habitude vient mal. Mais à force d’hélices savantes, de tourbillons de pulpe, de tourniquets de haschisch, de toupies de musique et d’espace tout au fond dans l’orifice lunaire, un écho apparaît en lui, Tommaso, le démange et l’envahit dans une nausée de fractals. La douleur lentement se mue en plaisir, en jouisse délocalisée qui l’étreint comme un poison partout, des tempes aux orteils, il coïncide avec mon corps. Un drôle de laisser-aller s’installe.

— J’y vais. Ne t’inquiète pas… Laisse-moi faire…

Tommasino cligne imperceptiblement des paupières, la gorge serrée, il est au bord de l’évanouissement. Penser à autre chose, comme pour les prises de sang. Se défendre ? Ses liens, chiffons noués très serrés et mouillés, interdisent toute rébellion contre l’humiliante initiative.

— Non ! Non ! Je ne joue plus ! Arrête ! C’est ridicule !

Dans un torticolis rapide il aperçoit une dernière fois la chose, ses nervures bleues, ce gland, méat qui va le déchirer à jamais, l’abrutir de douleurs et de sangs de cauchemars, dans la nuit d’août pure.

Tommaso entre dans un cosmos neuf, des pals et des clous, l’horreur, hurlements, Pier Paolo Paso l’écarte et l’écartèle, papier de cigarette, une enclume dans l’intimité très profond, vertiges de béton, soufre et souffrance, Tomasinetto se fracasse dans les débris, criblé de punaises, gouffre et malaises, il touche à sa propre fin. Dans son cul la lance tournoie, virevolte brûlante en spasmes, cris de couacs, en plein délire, évanouissements sous des tonnes d’icônes et de charbon.

***

Ostie. Sa nuit son parc. Terrain de football. ll a dix-sept ans. Son jeune amant. Une flûte de champagne sur la table. ll se rase les jambes. Garde la lame. Pour tout à l’heure. A l’heure du foot avec le corps de Paolo. Voiture, nuit, station-service. Spaghetti. Bitume. Paolo suce. Et tout à coup on le tire du véhicule. Coup sur le crâne, des étincelles et du sang. Des cris en italien. ll faut résister dans le scandale. Course. Les herbes du terrain. Dérapages. On arrache le bout d’un banc. Avec la planche, on frappe, on frappe. Crâne. Nez. Rampe cinéaste. Lève-toi. Et le coup fatal. Mille obus. Des catapultes. Dans les testicules. On voit des mouches. L’horreur. Morceaux de Paso. Des brodequins lui écrasent la gueule. Plus de fuite. Du figé qui saigne. Bientôt le noir cercueil. Ostie. Les dents. Le sang jaillit. Le sang jaillit. Le sang jaillit. Renverse. Les tibias. Broyés. Les mains écrasées. Plus d’ongles, Paso. Les assassins sont moqueurs. Ils rigolent bien dans la nuit qui rigole pas.

— Pisse-lui dessus !

— Ha ! Ha !

La course à travers les ronces. Le véhicule. Le cadavre de Pier Paolo Pasolini a froid. Ses yeux comme des calots porce. Il ne bronzera plus. Les tempes en bouillie. Adieu le temps des rondes collines. Il fut quelqu’un qui était né dans une ville pleine de portiques en 1922. Poteaux de foot en 75. Un clou dans l’occiput. Le sang jaillit. Les assassins sont très jeunes. ll fait très nuit. Le matin arrive. Paso-la-bouillie dégueule son sang. Os brisés. Serpillière. En boule dans l’herbe bleue. Plus un râle. Plus de jubilations vers le ciel.