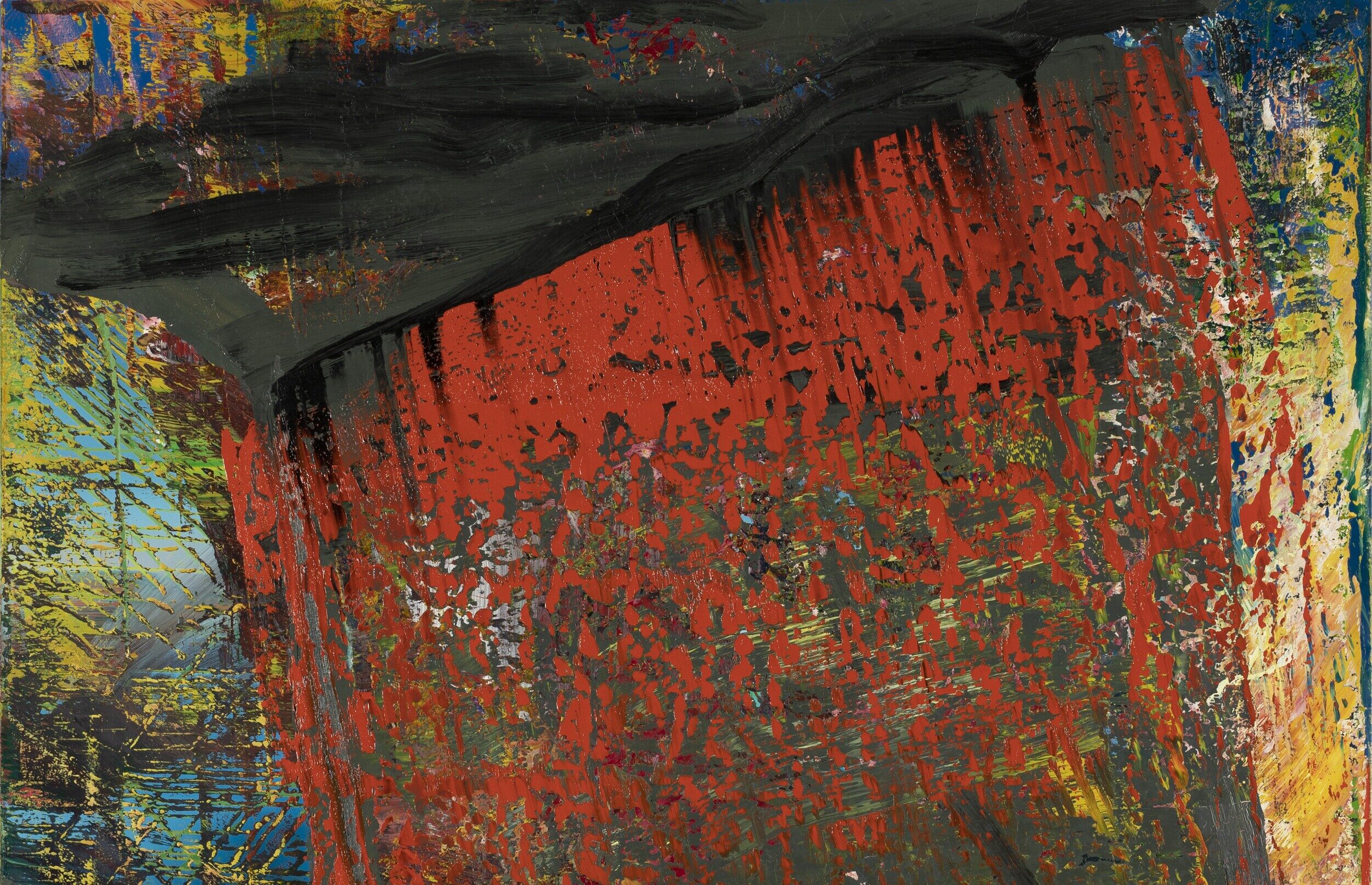

Plutôt que de reprendre et ressasser la salve de critiques négatives mais hélas méritées dont a fait l’objet la grande exposition de la rentrée au musée d’Orsay, sur la représentation du nu masculin dans l’art du XIXe au XXe siècle, optons ici, afin de ne pas dégoûter le visiteur d’une rétrospective qui, si elle ne convainc pas par son propos, réunit nombre de tableaux de qualité, célèbres ou inconnus, pour un genre moins analytique et plus léger – plus classique également – de la critique d’art : celle qui consiste à observer un tableau et à le décrire, à le raconter, à le commenter pour sa valeur propre, sans avoir à l’insérer ou à le replacer dans l’ordre d’un discours, celui de la démonstration construite par l’exposition.

Une sorte de simple compte-rendu, une formule héritée de la critique du Salon qui, en son temps, faisait les beaux et les mauvais jours des artistes.

A Orsay, certaines toiles peu habituées aux cimaises des musées et méconnues du public méritent mieux que de passer à la trappe sous prétexte que cette exposition foisonnante, qui mélange allégrement deux cents œuvres de toutes techniques (peintures, sculptures, photographies, gravures) a, dans l’ensemble, manqué son sujet et que son propos est mal servi par les œuvres choisies (ou que le propos sert mal les œuvres, c’est au choix).

Ainsi, un tableau fascinant, rarement vu car accroché dans une cathédrale, celle de La Rochelle, a retenu mon attention.

C’est une peinture biblique de grand format, intitulée la Flagellation du Christ, datée de 1880 et signée William Bouguereau, cet artiste dont l’histoire a fait, à tort ou à raison, le symbole même de la peinture dite pompier. Le thème de l’exposition, on l’a dit, sonde la représentation du nu viril dans les arts depuis deux cents ans. Pour autant, le nu n’est pas vraiment le sujet du tableau. Le corps du Christ est bien (en partie) dénudé, mais il est mis en situation. C’est la manière dont est traitée la scène qui est étonnante et, surtout, on le verra, un détail de la toile, qui modifie du tout au tout la perception que l’on peut en avoir. Laissons donc tomber ici la question de la nudité.

Le Christ se fait flageller par ses futurs bourreaux, avant qu’il ne soit supplicié sur la croix, un thème souvent repris par les artistes depuis le Moyen Age pour son potentiel expressif. Nous sommes donc, a priori, face à une peinture ennuyeuse, très ennuyeuse, une peinture d’église, traitée dans une veine académiste, historicisante, qui se veut conforme à l’écrit et à la convenance (notez comme le dos du Christ, pourtant soumis aux coups répétés, est pratiquement vierge de toute blessure). L’iconographie est on ne peut plus traditionnelle, le traitement grandiloquent, avec des personnages aux poses affectées, immobilisés, et le tableau, pourtant peint à la toute fin du XIXe siècle, se réfère exclusivement aux grands modèles de la peinture classique. C’est une révérence au passé. Ce n’est pas du Monet ou du Degas, ce n’est pas la vie moderne… ce n’est pas ce que l’on aime.

Quant au style, on ne reviendra pas sur la capacité de Bouguereau à créer l’illusion presque parfaite du réel. Si ce n’était la disposition éminemment théâtrale des personnages, on pourrait croire que l’on se trouve devant une photographie. La technique est impeccable, tout est mesuré (les effets des corps en tension extrême contrastant avec la frise immobile des personnages observant la scène à l’arrière-plan) et ce mimétisme implacable, ce fini parfait, lisse, léché sont la marque de toutes les peintures de ce maître incontesté de l’académisme. On est loin, ici aussi, de la pratique des artistes d’avant-garde susmentionnés, qui ont libéré la touche et les formes de contraintes trop mimétiques pour créer une peinture absolument nouvelle.

A partir de ce constat sommaire, on pourrait sans difficulté franchir le pas et régler définitivement son compte à ce tableau en le taxant de peinture bourgeoise réactionnaire ininventive et conformiste.

Certes. Mais regardons mieux cette scène à l’iconographie désuète et rétrograde. Un détail attire l’œil. Ou, plutôt, un détail captive et retient l’œil qui sait le découvrir. Un élément ténu, minuscule, infime du tableau, qui, une fois remarqué, semble être le point nodal de la composition. Un des bourreaux du Christ, immédiatement à sa droite, étrangement saisi dans une pose d’acteur, offrant son profil gauche au spectateur, porte une petite perle luisante à l’oreille.

C’est une touche de lumière fixe, une note d’immobilité se faisant jour dans cette scène qui n’est que mouvement pétrifié, effort et puissance. Serait-elle le discret point d’équilibre du tableau ? L’œil se fixe sur ce piercing biblique qui détone dans cet environnement néotestamentaire. Ce modeste détail de régularité et de focalisation, autour duquel la scène entière semble tourner, voire orbiter, est tout ce qu’il y a de plus incongru, et sa reconnaissance transfigure la vision que le spectateur a de cet épisode sacré, à nos yeux rebutant. Sa simple apparition exotise le thème ô combien classique de la Flagellation : il métamorphose subitement le bourreau qui l’arbore en un solide gaillard turc, en un jeune et vigoureux modèle peint d’après nature, que l’on croirait à peine débarqué d’une galère barbaresque dans l’atelier du peintre. La perle révèle la véritable nature de cet éphèbe au physique de déchargeur de port qu’on n’avait pas distingué, dans un premier temps, de la mosaïque des autres figures qui tapissent l’arrière-plan du tableau : le profil fort peu biblique, imberbe, il prend la pose, à quatre-vingt dix degrés exactement, magnifiquement figé dans un effort intense qu’il n’accomplit pourtant pas, avec pour tout costume ce qu’il faut bien appeler un t-shirt. Ce jeune homme est lui aussi parfaitement incongru, transgressif par rapport aux autres personnages de la toile, bien mieux travestis par le peintre. Sculptural, mâle, il est saisi par Bouguereau pour son potentiel graphique.

Nous voici transportés dans cet éclectisme typique de la fin du XIXe siècle, dans le mélange, la collusion des références, dans ce registre délicieux qui est le cachet d’une époque et nous ramène à l’univers mental du Paris fin de siècle, aux ateliers des artistes où se retrouvent demi-mondaines venues poser et jeunes élèves, aux fêtes de la Belle Epoque, aux voyages en Orient et ailleurs depuis Marseille, à l’opium des poètes.

Et puis quelle audace, quel contraste entre les formes tournoyantes et ce minuscule point fixe, solitaire mais lumineux ! Un rapport de tension et de contraste s’instaure entre cet élément insignifiant et le reste de la scène, avec ses figures monumentales, où l’accessoire gagne et retient l’attention. C’est ici que l’on peut admirer le génie de compositeur de Bougereau. Notre perle minuscule crée elle-même sa place au sein du tableau, en repoussant le corps convulsé du Christ à gauche et celui en plein mouvement du bourreau, sur la droite. On dirait que tous deux s’écartent pour mieux la dévoiler. La discrète boucle d’oreille repousse les éléments du tableau mais aimante notre regard. Sans compter que la figure de son propriétaire, à la pose arrêtée, puissamment ancré dans la terre, impose un surcroit de fermeté, de force d’inertie à cette partie du tableau. Exagérons un instant en disant que, une fois cet effet saisissant identifié, les autres figures de la toile sont réduites à de simples figurants, jouant le rôle d’embrayeurs visuels pour guider le regard vers notre point de focalisation. On est captivé, magnétisé pour un long moment. A-t-on jamais vu pareille chose dans une peinture religieuse ?

Voilà une façon à rebours des analyses courantes de considérer ce tableau, qui recèle encore bien d’autres facettes. On aurait ainsi pu parler de l’autoportrait au sourire malicieux qu’a glissé Bougereau juste derrière notre bourreau turc…

Face à cette Flagellation, qui se révèle dans sa vraie nature au spectateur avisé, on peut passer ces quelques courts instants de fascination mêlée de délectation, d’extase parfois, que seule la découverte d’une œuvre inattendue suscite.

Bouguereau, qui l’eût cru, sait aussi séduire l’œil moderne.