Qu’est-ce qu’un imbécile ? C’est quelqu’un qui pense exactement ce qu’on a déjà pensé ; autrement dit, qui, exactement, ne pense pas.

Nous avons donc nommé la très grande majorité des êtres parlants dans la très grande majorité des instants de leur périple existentiel – qu’ils soient marchands de pantalons, professeurs au collège de France, ou journalistes, n’y change rien.

Les imbéciles – qu’on regarde, à titre d’exemple interchangeable, la critique du journal Libération – ont tenu sur The Hobbit, de Peter Jackson, des propos imbéciles. Il suffit de vous envoyer une batterie de syntagmes : « Bigger than life », « testostéroné », « pour la génération des jeux vidéos », « hollywoodien », « pourquoi est-il donc si infantile » ; le meilleur, tout de même, et vous aurez droit ici au syntagme supérieur : « le jour où Peter Jackson fera un cinéma adulte, il n’est pas exclu qu’il devienne passionnant. »

Nous dirons, en toute amitié : « Le jour où ce critique cessera d’être tout à la fois un critique-de-cinéma-français-contemporain, il n’est pas exclu qu’il devienne intelligent. »

En attendant, pour ce monsieur comme pour beaucoup d’autres, l’horizon est largement bouché.

Un français d’aujourd’hui, bien plus puissamment et lourdement qu’on le dit, ça parle, ça s’exprime ; ça s’impose, comme ça qui pense, c’est-à-dire, pour faire à la française, ça qui s’indigne. Caricature et ruine, évidemment, de l’intelligence française (il faut bien se dire, en passant, que le ver était dans le fruit dès l’origine si elle a fini ainsi). Ça dit, par exemple, « y en a marre de. » Exemple : « Y en a marre des Renoir », proposition admirablement anachronique tenue par la muse évidemment prépondérante du père et du fils, jouée par Mlle Christa Théret, dans la bande-annonce sur le film Renoir. Un film parfaitement français, manifestement. Nous ne le verrons pas. Madame Campion, choyée par le journal Télérama, avait fait le même coup avec Keats ; hélas, l’auteur de ces lignes avait vu.

Un français fait mine de penser quand, fidèle à sa tradition pragmatique, un anglo-saxon fait mine d’agir. Par exemple, M. Edgar Morin, pour l’an 2013, a expliqué que la scène de la pensée était vide, que les experts étaient de doctes ignorants, mais qu’il y a des raisons d’espérer ; oui, d’espérer, en refondant la morale sur des sources anthropo-sociologiques. Voilà qui est puissamment formulé, par un anthropo-sociologue qui, lui, n’est pas un docte ignorant. Tout de même. On ne doute pas un seul instant que, grâce aux efforts conjugués de MM Morin et Hessel, le monde s’avance enfin vers la jouvence.

L’évidence, c’est précisément que la vie a quitté ces rivages quand les professeurs d’anthropo-sociologie les ont régentés. Je parle des rivages de l’Occident, dont la France est l’une des plus languides pointes. C’est ainsi. Régentée par des professeurs, elle ne risquait guère d’être ardente. Régentée par des sociologues, elle ne risquait guère d’être intelligente, car rien au monde n’est plus bête que la sociologie ; plus exactement, la sociologie tient que l’humanité est exclusivement composée d’imbéciles, au sens où nous les avons définis supra. La sociologie tient qu’il n’y a jamais personne qui pense ce que nul n’a jamais pensé ; ou tient qu’un tel homme est négligeable ; ou que, finalement, tel homme qu’on aura cru tel ne l’était pas, mais que…, etc.

Lisez, par exemple, Mozart, sociologie d’un génie, de Norbert Elias.

La vie, dis-je ; la vie des hommes ; les objets d’étude anthropo-sociologiques doivent donc à ce monsieur et ses collègues la grande chance de ne plus porter le nom d’homme, qui était tout de même bien lourd à porter ; il est infiniment plus léger d’être un objet d’étude anthroposociologique à détermination homopréférentielle ou hétéropréférentielle.

La difficulté qu’il y a à être homme, tel est précisément l’enjeu crucial de l’invention poétique de Tolkien. Rien n’est plus grave que son discours « mythique », que sa tentative d’un « monde secondaire » ; car un orque, un gobelin, un nain, un homme, un elfe ou un magicien, ce sont, dans les termes d’un monde secondaire, très précisément les différentes modalités de l’être-homme, qui se révèle par là dans son insondable difficulté. Etre homme, c’est d’abord être menacé d’être un orque ; et nul doute qu’un imbécile est un orque. Nul doute, donc, que l’homme est rare, et c’est ce que dit si bien, dans sa ligne tragique, le récit multiple du Lord of the Rings. Dans le Retour du roi de Peter Jackson, c’est ce qu’annonce l’un des leaders orques dans les ruines d’Osgiliath : « The age of men is over. The time of the orks has come. »

M. Ferré, spécialiste français de Tolkien et directeur du dictionnaire éponyme, compare dans une interview récente Tolkien à Proust, en disant que l’un comme l’autre se heurtent à la nécessité de « refonder la littérature », c’est-à-dire « casser la perception plate du réel ». Et de conclure que, écrivain « secondaire » du XXème siècle, Tolkien est tout de même très intéressant.

Toutes ces propositions sont parfaitement inadéquates, et révèlent surtout la difficulté de la double allégeance de M. Vincent Ferré, à l’université d’une part, et au geste tolkienien de l’autre. Coûte que coûte, il faut échapper au sectarisme fantasy : il a bien raison ! Mais du coup, il rate Tolkien, qui n’est pas chez ses émules, ni à la fac, mais dans un moment de sensibilité ; c’est-à-dire, précisément, hors du geste professoral.

Disons-le autrement : Tolkien est vif, quand il est, dans un moment d’intelligence poétique, reçu ; comme on peut recevoir telle musique ; ou tel film, pourquoi pas ? Comme un drame neuf. C’est à dire comme le renouveau du drame, pour m’aider à renouveler le mien, le sien. Ce qui est dire le contraire de la définition susmentionnée de l’imbécillité.

Tolkien est authentiquement un poète ; bien meilleur poète, d’ailleurs, dans ses proses, que dans ses vers. Comme poète, et poète épique, il se contrefout de la refondation de la littérature (car c’est une question de professeur ; et pas de professeur de moyen anglais, hein ! De professeur de littérature) autant que de la perception plate du réel ; pour la bonne raison que sa perception du réel n’est pas plate. Dès lors, il est parfaitement vain de le classer, de se tâter pour le classer, parmi les grands-écrivains-secondaires, ou les petits-grands-écrivains, etc. Tolkien n’est pas un grand écrivain, et, n’en déplaise à ses analystes anglais, n’est pas non plus un storyteller amateur de génie. Tolkien est authentiquement un poète, c’est-à-dire un homme qui se jette dans les mots en se disant que le monde s’y trouvera dit, parce qu’il éprouve ce désir, vécu obscurément par le monde, d’être dit.

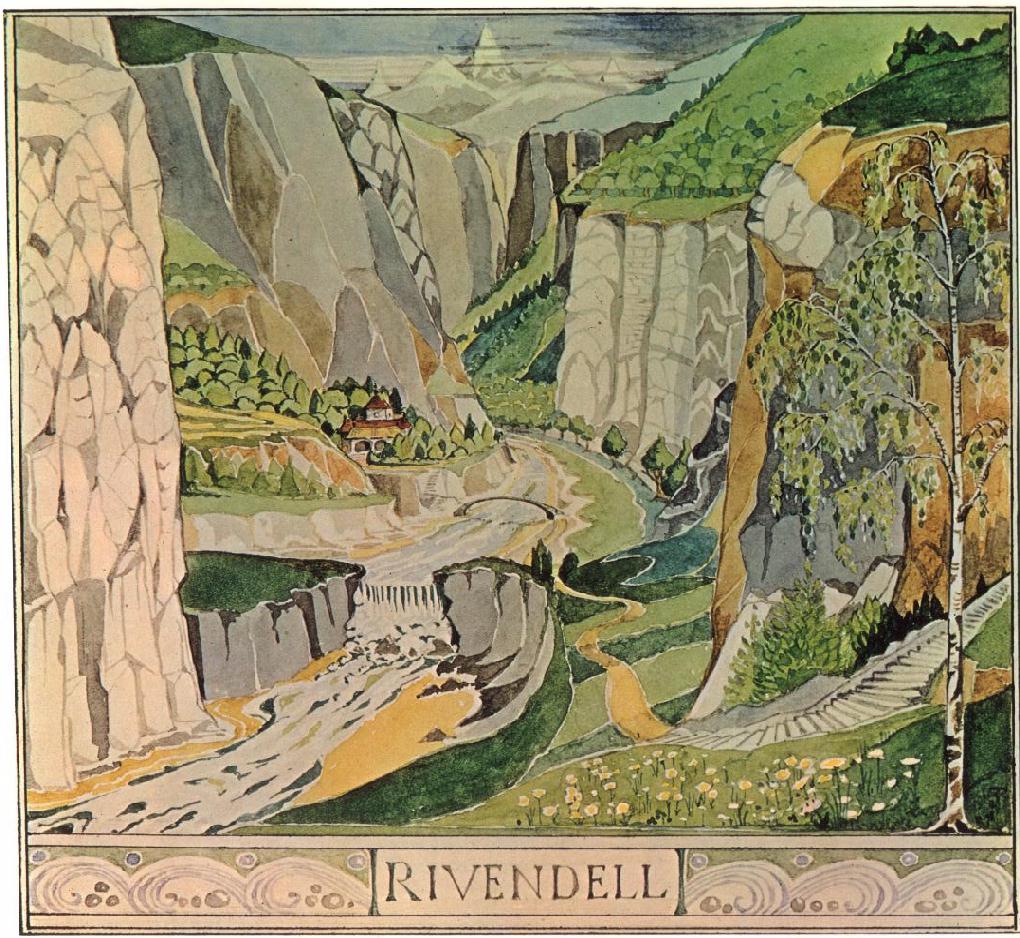

Il y a des falaises, il y a des montagnes, il y a des mers, il y a des plaines.

Tous ces espaces sont des scènes, pour que l’homme les habite et hautement les fasse parler. Tel est le rôle du poète épique : habiter de mots, qui disent des hommes, le paysage du monde. L’homme, cet être suspendu si péniblement au-dessus de l’orque, et qui ne se souvient qu’avec peine du passé elfique, doit lutter pour être homme, c’est-à-dire l’animateur du monde ; animateur, au sens plus antitélévisuel du monde. Au sens le plus médiéval de monde.

Et parce qu’un poète, qui n’est tel qu’autant qu’il tient en respect les professeurs, à distance, est précisément irresponsable de ses mots (c’est-à-dire que l’adéquation de ses mots au monde lui échappe comme elle échapperait à n’importe qui, à ceci près que n’importe qui n’a pas rempli le monde, et son vide, de mots, tandis que le poète, lui, l’a fait), Tolkien échappe à toute catégorie professorale. C’est-à-dire qu’il y a certes, dans son œuvre, des sources, il y a des confluences, des affluences, des influences, etc. Et qu’on n’en a strictement rien à cirer.

Pourquoi, dans le fond ?

Parce que Tolkien, contrairement à Proust, est un écrivain contemporain. Irresponsable qu’il est, tout vieil anglais en tweed qu’il soit, il est l’auteur d’un chant de misère, de douleur et d’espérance pour un monde déserté de sa forme, menacé d’effacement parce que la fin de l’homme y est programmée.

Tolkien, le premier, a fait le mythe de la prophétie foucaldienne. Le mythe de l’homme d’après sa mort. Et cette prophétie n’a pas attendueFoucault pour retentir. Elle avait retenti dès Paul – mais l’homme a mis du temps, pour mourir. Il semblerait qu’on n’en soit plus très loin.

C’est pour cela, d’ailleurs, que Tolkien ne se conçoit pas sans le Nazisme, lequel Nazisme a très largement gagné la guerre ; tous ceux qui savent quelque chose savent ça. Car le Nazisme n’a pas été la mise à mort d’un peuple ; elle a été la mise à mort du peuple qui porte sur soi la mission de l’exception humaine ; qui hautement, comme peuple, quand même les individus défaillent, a porté cette idée d’un homme par-delà l’humain, d’un homme elfique, pour le dire en Tolkien, d’un homme de l’effort d’être homme. Effort, chez les Juifs, exclusivement lié à l’étude, à la grande difficulté de la prise sur soi de l’être juif dans l’étude, effort et élection dans l’étude, c’est-à-dire réalisation de l’effort. Être au plus haut de l’homme est à ce prix. À quoi l’orque répond : « Salauds, vaniteux, orgueilleux ! L’homme, c’est nous, on est tous la même merde ! Et on vous emmerde ! »

Dans ses lettres, Tolkien appelle toujours les Nazis les Orques. Nul doute que nos contemporains, à bien des égards, et dans leur fureur à nier dans l’homme l’exception et la créature, pour ne le centrer que de sa machinerie libidinale, sont des enfants des Nazis – des Orques.

D’ailleurs, l’espèce d’allégresse qu’on éprouve, spectateur du film de Tolkien, à voir nos hommes, nos elfes et nos nains zigouiller à toute allure le grouillement orque (à la différence, par exemple, de Terminator, film cynique, et dont la violence nous a été signalée, avec raison, comme nazie) nous rappelle que c’est toujours de cela qu’il s’est agi, dans l’Histoire – que l’homme n’a jamais été que sa guerre. Dans notre radieuse pax romana, paix perpétuelle décrétée par nos contemporains autour du principe de plaisir, et menacée sourdement par la sombre religiosité islamique, il n’y a plus personne à zigouiller. A l’homme de l’effort pour être homme, succède l’homme qu’on jette dans l’homme, et presque, en plus, sans situation.

Le règne de Sauron, c’est le règne d’Hitler ; c’est le règne de la mise à mort de toute exception humaine.

Il se trouve que ce n’était pas le problème de Proust ; et pas le problème, par exemple, de Marguerite Duras (bien entendu, l’auteur de ces lignes fait une différence entre Mme Duras et M. Proust.) Mais c’est le problème de Tolkien, et c’est notre problème. À cet égard, et pour une historicité dans un sens tout nouveau, Tolkien n’est pas plus intéressant que Proust ; mais il est plus nécessaire ; car il est un poète de notre temps. Nul doute qu’il est parmi les premiers d’une lignée de poètes qui n’appartiennent plus à la littérature. Parce que la littérature, c’est une modalité du Christianisme, comme Marguerite Duras, l’indignation et la morale laïque sont des modalités du Christianisme ; comme le non-sens, par exemple, est une modalité du Christianisme. Mais quand tous ces braves gens, à force d’indignations répétées, ont fini par faire tomber l’arbre sur lequel ils reposent, comme à la fin du Hobbit de M. Jackson, et qu’il n’en reste plus rien, du Christianisme, eh bien ce néant qui nous guette, ils ne savent plus du tout le dire ; et il se trouve que M. Tolkien, lui, en a éprouvé si furieusement le frisson qu’il en a écrit pour nous, bien plus que pour lui (étant ainsi un vrai poète) le mythe imparfait, pourquoi pas ; infantile, pourquoi pas ; mais le nôtre, c’est certain. Et, chose remarquable, qu’il fût lui-même un Chrétien convaincu n’y change rien ; les mots d’un poète sont faits pour le dépasser.

Les grenouilles de bénitier, certes, continuent de coasser dans les baptistères de France Culture. Il y a encore des hommes, et des femmes, surtout, pour parler de littérature. Il faut bien qu’il reste quelque trace de la différence sexuelle d’autrefois. L’indignation a encore quelques candidats ; quelques candidats, donc, pour la posture de Jésus-chassant-les-marchands-du-temple. Mais l’âge est tout autre, on le sent bien. L’orque naît de la boue d’Isengard comme l’homme de demain du geste médical, et du volontarisme productif d’une volonté de puissance. L’assassin gratuit est le rebut prémonitoire d’un monde où tous ses congénères le sont.

Anglais, Tolkien, drôle fondamentalement, se sait tel ; et Le Hobbit en est la parfaite illustration, comme cette morale provisoire énoncée par Gandalf sur les balcons de Rivendell, devant Galadriel, dans le film de Jackson : « Pourquoi Bilbo Baggins ? Parce que ce sont les hommes ordinaires, les gestes simples d’amour et de courage qui me donnent de l’espoir. Parce que j’ai peur, et qu’il me donne du courage. »

Dans les tréfonds de l’âme anglaise, c’est-à-dire dans le non-dit de la langue anglaise, gît cet abîme de l’incertitude de soi. Qu’on nomme cela humour, ironie, ou désespérance shakespearienne, on nomme toujours la même chose, qui est le frémissement d’une langue si sensible qu’elle ne pourra pas tenir sur la corde où elle vibre.

Alors le mythe, chez Tolkien, n’est qu’une ébauche de réponse ; le poème chante cette ébauche, et se blottit dans son catholicisme hors d’âge comme dans le thé de Bag-End. Fragile mythe, comme l’automne de Keats ; un vrai lecteur, c’est-à-dire le contraire d’un professeur, saura composer dans son cœur cette note automnale à d’autres touches plus vives, écrites déjà, ou à venir ; et peut-être, alors, l’espoir aura-t-il une raison d’être, autrement qu’un vœu pieux de curé ou de M. Edgar Morin, ce qui est exactement la même chose.

Et Jackson, donc ? Jackson dont M. Christopher Tolkien, épris de la voix propre de son père, ne peut entendre l’orchestration tonitruante – cela se comprend, et cela n’est pas grave ! Jackson, dont on ne sait que faire, parce qu’il échappe à la traduction immédiatement sociologico-métaphorique dont un Spielberg, comme symptôme américain, n’a jamais pu, ou su, ou voulu se libérer. Jackson qui fait vivre, on n’y peut rien, cette Middle Earth de Tolkien avec une puissance extraordinaire – Jackson qui fait jouer à d’immenses acteurs des partitions shakespeariennes, pour qu’ils en jouent en virtuose ? Jackson qui, homme de son temps, tente l’usage épique de la technique ? N’est-ce pas drôle, tout de même, que le même Libération qui, par une rampante démagogie, s’est spécialisé un temps dans la critique des jeux vidéos, reproche à Jackson de faire des jeux vidéos ? La solution est évidente : quand c’est un usager qui tripote la playstation, on est dans la sociologie. Donc on est dans le royaume du Bien. Quand c’est un cinéaste qui fait de l’épique, on est dans la création. Donc on est dans le royaume du Mal – attention, du Mal savant, du Mal indigné, du Mal révolté, du Mal rimbaldien relu par les professeurs.

Or les films tolkieniens de Peter Jackson (très différents en ce sens de ceux de Steven Spielberg), les films de cet invraisemblable surdoué de l’image, du jeu de l’image, et de l’invention des jeux autour de l’image, sont de très grands films de paroles ; sont des films profondément poétiques, nourris par une recherche d’unité de ton, de leitmotive, d’unité organique d’un continuum filmique de bientôt 24 heures qui répare la faute initiale de Tolkien (celle, précisément, du décalage entre le Hobbit, enfantin et le Lord of the rings, épique) ; bref, sont d’immenses réussites. Les imbéciles, qui détestent qu’on se répète (car la haine de la répétition fait aussi partie de l’imbécillité, qui confond le renouveau avec le nouveau, quand il n’est de nouveau que le renouveau !), détestent dans le film de Peter Jackson son parallélisme narratif avec le Lord of the Rings. Ici des aigles, là des aigles. Ici, au ralenti, un roi qui combat des spectres ; là, au ralenti, un prince, sur la même musique, qui va au devant de l’orque pâle. Ici la musique du Shire ; là, la même musique du Shire…

S’ils étaient un peu moins imbéciles – et s’ils devenaient, en l’espèce, des universitaires –, les journalistes auraient relevé, dans la structure qui s’annonce, entre The Hobbit et le Lord of the Rings, un remarquable chiasme ; car Jackson, sciemment, ménage des parallèles entre le début du Hobbit et la fin, heureuse, eucatastrophique, du Seigneur des anneaux. L’aigle, c’est l’eucatastrophe, c’est la Providence qui vient couronner l’acte de bravoure – là de Frodo qui conduit l’anneau au feu ; ici de Bilbo qui a sauvé Thorin Oakenshield.

Dans le fond, cette structure en chiasme se déploie au-dessus des deux récits, des deux films, et en dilate encore l’impression d’immensité ; cela est un geste filmique nouveau, c’est-à-dire renouvelé.

D’où l’on devine que la fin du Hobbit, noire, sera proche du début du Seigneur des anneaux. L’eucatastrophe n’y sera plus, sinon comme un ultime possible. Ne restera plus que la béance, toujours plus noire, d’un monde fracassé. Car les orques y grouilleront, et plus de place ne sera laissée aux hommes, ni aux nains, ni aux elfes – ni même, bientôt, à ces ridicules, négligeables et fats hobbits.

Peter Jackson est un homme reposant, pour ceux qui voudraient encore jouer le jeu de se faire hommes. D’abord parce qu’il se paye le luxe d’ignorer les journalistes de France Culture, de Libération, et de Télérama. Ce qui est déjà, à nos yeux de petits provinciaux parisiens, une condition édénique. Mais, sérieusement, parce qu’il nous donne, autrement que Tolkien nous l’a donné, et par les moyens, oui, de la plus puissante et de la plus habile des techniques, la métaphore d’un poème à continuer, celui qui fit dire, à Theoden King, dans la plus belle séquence du Lord of the Rings :

« Where are the horse and the Rider?

Where is the horn that was blowing?

They have passed like rain on the mountains,

like wind in the meadow »

comme elle fait jouer à l’admirable Martin Freeman la partition révolue d’un anglais obtus, xénophobe, et, demain, sublimement rédimé ; et comme elle anime la terre natale, je veux dire la Nouvelle Zélande, d’une présence et d’une parole que les capitales de l’Occident, si elles se regardent enfin sans mauvaise foi, dans leur hébétude morbide, lui envieront demain.

Eh bien, j’ai découvert votre blog par Onfray, je m’y penche plus avant, et je lis une verve vraiment passionnante : je reviendrai. En l’occurrence, vous m’ouvrez les yeux sur la littérature fantastique – je ne dirais pas comme vous que la littérature est dépassée, relevant du christianisme. Elle mute bonnement. D’ailleurs, la notion même émerge au XIXème, je veux dire la littérature telle que nous avons l’impression qu’elle a toujours été. Littérature, avant le XIXème siècle, ça ne fait pas écho, au contraire de ce que vous prétendez anachroniquement. Bref. Au plaisir

– http://jeremycigogneau.blogspot.fr/