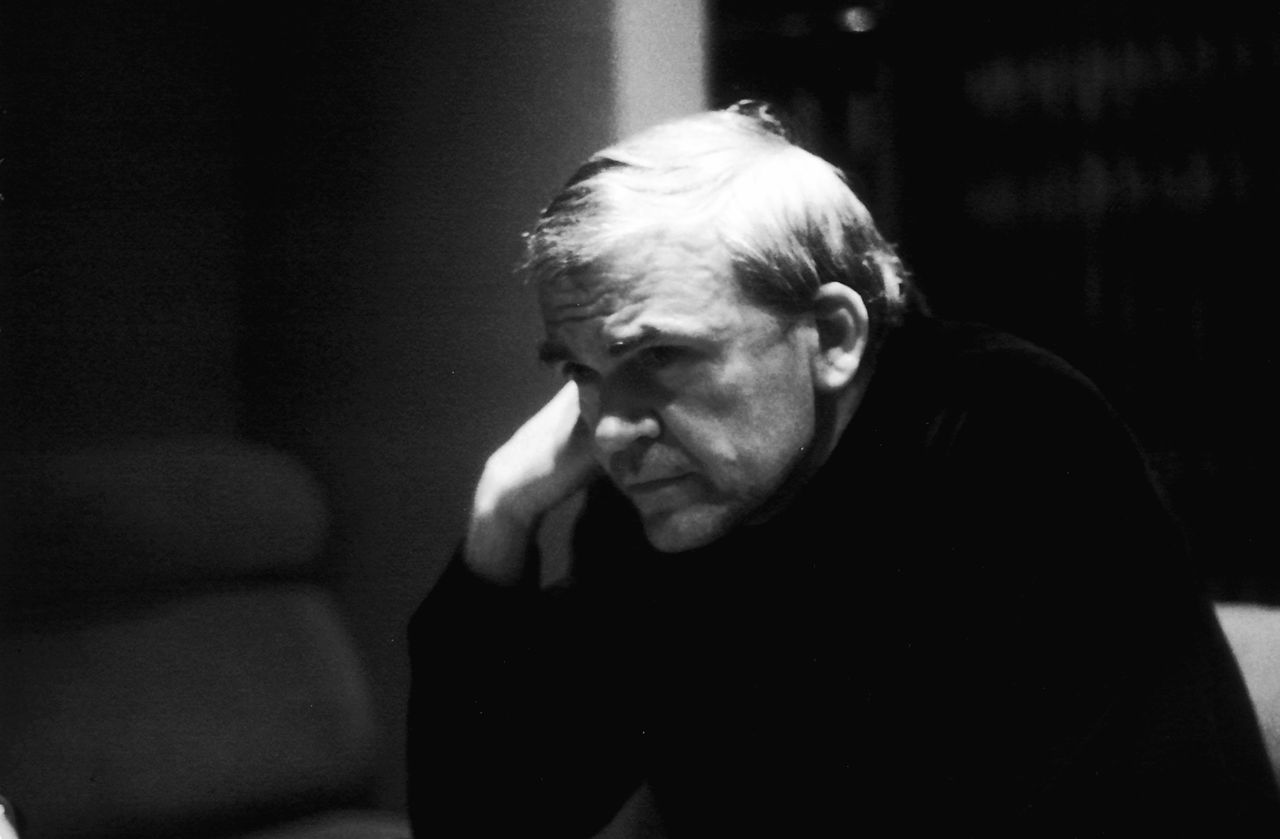

(PCC John Capra)

L’étoile clignotait, dans le ciel archipel de lucioles. Le scintillement stellaire, comme chacun le sait, constitue l’interphone du Paradis : c’est Dieu, qu’on appelle, et c’est Dieu qui répond. Oui, Saint-Pierre que me veux-tu, demanda-t-Il, mais Saint-Pierre est embarrassé, car c’est une urgence : Salman Rushdie, l’ami du genre humain, le meilleur des Hommes, le plus beau des créateurs, le lutteur des Livres, Salman Rushdie est en danger.

– Envoyons-lui un ange, dit Dieu.

Alors, le crépitement de l’étoile s’arrêta, et la lumière fuit, puis Dieu se rendormit, car on était dimanche.

Et c’est ainsi qu’un ange, un ange non encore pourvu d’ailes, démuni de son titre de Sauveur sans sexe, comme le sont les anges qui n’ont pas encore épargné de vie humaine et fêté cette âme en surplus par un gai carillon, un ange encore apprenti, donc, mais un ange tout de même, cet ange ô combien singulier vola empêcher le pire, en cette année 2012, ou 1434, comme vous le voulez.

Quelques temps plus tard, par une belle après-midi, quelque part en Angleterre, sous un saule pleurant les fantômes d’enfances passées et alors qu’un ciel nuage de lait riait parmi les lauriers et les acacias tendres, Salman Rushdie s’angoissait. Le gazon devenait morose sous son bel œil qui, pour une fois, n’était plus espiègle, et c’était comme si tout le flux des cumulus, là-haut, s’était figé, pour le pointer lui, l’infime et malheureux oiseau entre les dents du caïman terrible. Quel ciel ! S’il avait cru en Dieu, Salman aurait pensé son heure venue.

– Il faut cultiver son jardin, mon ami Rushdie.

Alors, à l’exact endroit où, quelques instants auparavant, il n’y avait rigoureusement personne, sur la petite chaise pliante de jardin, au milieu de la pelouse, à la place dévolue au grand fantôme qui prenait selon l’humeur les traits de Kasparov ou du professeur de sa jeunesse maharadja, assis sur les genoux du spectre qui figurait par son encombrante vacuité le partenaire d’échec que Rushdie n’avait pas, eh bien, là, de l’autre côté du damier, se trouvait à présent Voltaire.

– Il faut cultiver son jardin, mon ami Rushdie. Votre pelouse est mal taillée.

Je veux dire : ce n’était pas un rêve, car Salman voyait parfaitement le niveau du verre d’orangeade descendre régulièrement, et du reste, les voisins distinguaient eux aussi, par-delà les haies, cet homme en redingote et en perruque, qui devisait gaiement, dans cette campagne anglaise, comme il devait le faire à peu près dans les salons de Madame du Châtelet, ah D’Alembert, passez-moi donc l’éventail, non Voltaire n’était plus parmi les pastels plaintifs et les pâles Boucher, mais bien là, devant lui, Rushdie. Vraiment, c’était fou. S’il avait cru en Dieu, Salman aurait dit que c’était un miracle.

Alors, Voltaire, tout en devisant avec folie sur les joies de la campagne, joies que depuis son départ de Ferney il ne goûtait malheureusement plus, ah la campagne !, voilà qui donne envie de se mettre à quatre pattes, et de se faire vache, Voltaire s’épancha à l’épaule de son ami Rushdie. Il lui récita tout son viatique d’ange, les modalités compliquées de sa tâche, aussi délicates qu’une initiation à l’Ordre de Saint-Georges, toutes choses un peu exotiques pour un être humain. Je dois vous sauver, embraya-t-il, mon ami Salman, c’est ainsi que je gagnerai mes ailes d’ange ; alors, faisons vite, je vous prie, je suis pressé, je dois aller nettoyer ma statue au Panthéon de Paris et cultiver mon jardin près de Genève, ce n’est pas souvent que je viens sur Terre, oui, allons droit à notre affaire, comme je le disais à Frédéric II quand nous allions de concert aux latrines, Salman, je vous prie n’ôtez pas la vie que l’Horloger vous a donnée, non, ne vous suicidez pas, restez de ce monde-ci, croyez-moi, il n’est pas parfait, mais enfin vous eussiez pu être Fréron ou un laquais chez les Bulgares ou un eunuque chez le Grand-Turc, vous êtes Salman Rushdie, et je trouve cela déjà fort bien.

Alors, l’écrivain ouvrit de grands yeux, face au philosophe fantôme qui s’employait à présent à frotter une tâche de limonade avec du gros sel, car Voltaire, apparemment ne détestait pas toutes les superstitions.

– Mais enfin, protesta Salman, je ne comprends pas… jamais de la vie, le suicide… toute mon œuvre célèbre la folle course de l’homme sur cette maudite terre… on vous aura mal informé mon ami !

Et, un peu inquiet, un peu apeuré, il voulut raccompagner son illustre visiteur en manteau de cachemire, car le luxe, voilà bien une chose très nécessaire.

– Mon ami, Salman, je vous le dis, il n’est possible d’avoir de meilleure source. Si Elle n’existait pas, il faudrait L’inventer.

– Mais enfin, je veux vivre ! Ce sont les fous d’Allah qui veulent me tuer !

Et Salman Rushdie de raconter, patiemment, la bouche protégée des rayons du soleil par l’ombre du grand nez aquilin et la cascade de pelotes que faisait la perruque couleur neige, raconter tout, les Versets, la persécution, la solitude, et les moineaux avaient beau chanter, là où la rivière caressait le talus d’herbes vertes, la chaleur pouvait bien fatiguer les fleurs et les résédas au sol, rien n’y faisait, et l’atmosphère était bien sombre, à raconter la maléfique folie des hommes, là-bas par-delà les montagnes et le sable, ces hommes dont la pitié s’était faite, depuis longtemps, mettre sous burqa comme un dangereux lion poussé en cage.

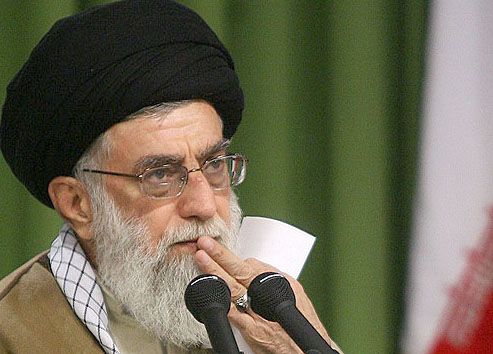

Lorsque Rushdie annonça le dernier rebondissement, le mollah sinistre du haut de sa vigie, surveillant son navire noir de haine, renchérissant le prix d’une vie, de sa vie à lui, le bel écrivain perdu parmi les moutons anglais, lorsqu’il entendit cela, Voltaire n’y tint plus.

– Comment ! En 2012 ! Les Mahométans devenus pires que les Jésuites ! Quelques Turcs jetant l’opprobre sur leurs peuples par des délices de cruauté digne de Tibère ! Des listes de proscription comme sous Néron ! Et une mise à prix encore, qu’on renchérit quand l’offre ne rencontre plus de demande ! Trois siècles après la Barre, un Ponce-Pilate d’Eglise offrant les trente deniers pour tuer un païen ! Mais dans quelle époque vivez-vous ! Ainsi pas de Progrès ! Philosophes trompés qui criez : « Tout est bien « ; accourez ,contemplez ces ruines affreuses ! Ah mais je suis jaloux, vous valez trois millions, et moi qui me suis offert pour presque rien à Frédéric…

Puis, Voltaire ramassa un trèfle à quatre feuilles, sur la pelouse, en formulant un vœu, car décidément, il ne détestait pas toutes les superstitions.

– Voilà un jardin bien cultivé, ajouta-t-il sobrement.

Et, assez triste, presque aussi courbé que le saule, il se tourna vers Salman, à qui l’évocation de toutes ces souffrances avait causé un grand chagrin. S’il avait cru en Dieu, Salman aurait fait une prière de charité et pour le salut de son âme.

– Ne vous inquiétez de rien, Rushdie, mon ami. Un jour tout sera bien. Mais en attendant, continuez votre tâche inusable. Comme me le disait encore hier mon ami Rabelais, un jour, tout le monde rira avec vous de nos religions, celles des Espagnols, des Mahométans, des Juifs, des Bulgares et des Singapouriens, oui chacun rira, de cette ironie qui n’est pas ricanement, mais la belle et pure distance que tout convive sensé met entre lui et son voisin ivre, ou fou. Quant à votre vie, ne craignez rien, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Que croyez-vous qu’il arrivera ? Ce sera votre méchante fatwa qui crèvera.

Alors dans ce beau et paisible jardin, une fois Voltaire envolé dans un grand carillonnement et soulevé du sol par une paire d’ailes toute soyeuses et pures, Salman Rushdie reprit sa partie d’échecs contre le grand fantôme de sa solitude.

Merci pour cette belle nouvelle et j’espère de tout mon coeur que comme vous le dites si bien « la méchante fatwa » crèvera!