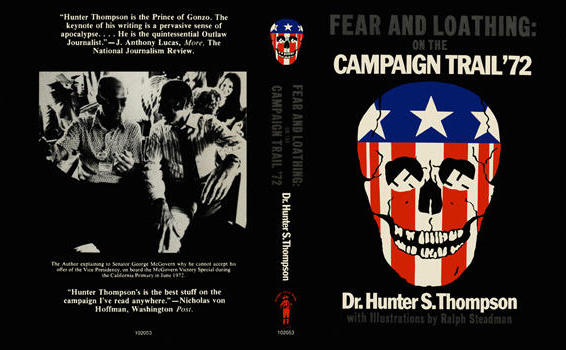

Hunter S. Thompson (in Fear and Loathing : On the Campaign Trail ’72)

Oui, paradoxalement (?), Hunter ressentit une double amertume à la démission de Richard Nixon. Sa chute sonnait comme la fin d’une époque. Il perdait son plus fidèle ennemi. Son intérêt pour la politique s’émoussa tout net. Amertume et rage, en un second temps, lorsque le 38ème Président des Etats-Unis, Gerald Ford, accorda l’amnistie à son prédécesseur pour les faits liés au scandale du Watergate. Allô, vous pouvez répéter ?! Près d’un an et demi de commission d’enquête pour en arriver à ce sommet de tartufferie ? “Monsieur Propre” était passé par là, Ford avait bel et bien accordé une grâce complète à cette enflure de Richard Milhous Nixon. Grâce qui, de surcroît, lui reconnaissait la propriété et le contrôle complets de toutes (!) les bandes enregistrées de la Maison Blanche. Non seulement Nixon avait niqué le “Rêve Américain”, mais, depuis sa retraite californienne, continuait de se torcher avec. De quoi vous dégoûter de la politique jusqu’à la fin de vos jours, voire au-delà ! À côté de Nixon, tout homme, même à demi normal, semblait présidentiable. Pour Hunter, le cynisme nixonnien avait poussé l’entourloupe si loin au cours des six dernières années qu’une marionnette telle que Gerry Ford aux manettes du pays était presque un soulagement.

Néanmoins, deux ans ou presque à déconstruire pierre à pierre l’empire nixonnien avait littéralement lessivé tous les observateurs, Hunter y compris. L’attente fut si longue qu’au moment du coup de grâce, la jouissance trop longtemps contenue fit place à une espèce d’acedia généralisée : Dans les heures qui suivirent le départ de Nixon, tous les bars de Washington habituellement fréquentés par les reporters se mirent à puer la mélancolie. C’était la fin d’un long spectacle tel que les Etats-Unis n’en avaient jamais connu. Et qui prouve, si besoin est, que la démocratie américaine fonctionnait à plein, n’en déplaise aux générations successives de bouffeurs de yankees. Quoi qu’il en soit, s’il eût été excessif de dire que les “Bons” avaient gagné, l’on pouvait d’une certaine manière affirmer que les “Mauvais” avaient perdu. Ce qui, en effet, n’est pas tout à fait la même chose. Or, sans Nixon, incarnation du mal absolu selon Hunter, au sommet de la Maison de Blanche, l’adrénaline journalistique était condamnée à retomber comme un flanc ; le retour à la gestion – fussent-elles désastreuses – des affaires courantes (re)plongeait la presse dans un abîme de non-sens.

Si Woodward et Bernstein avaient donné au journalisme d’investigation ses titres de noblesse, les grands canards de la presse nationale ne furent guère pressés de leur emboîter le pas, c’est le moins qu’on puisse dire. Ainsi, dénoncera Hunter, la passerelle du bureau du New York Times est-elle stipendiée à la plupart des pontes du gouvernement. Nulle institution n’a son pareil pour voir le vent venir. Contorsions, manœuvres et couleuvres y sont monnaies communes. Le problème est, qu’en l’occurrence, la plupart des rédactions placèrent leurs œufs dans un panier crevé. Seul le Washington Post choisit de faire front, ce qui lui valut, à la démission de Nixon, de supplanter le New York Times comme premier quotidien politique du pays.

Au début des années 60, dans un contexte tout différent, un éditorialiste du Times, Tom Wicker, avait écrit que Richard Nixon était manifestement “l’un des nôtres”. Lorsque Hunter le rencontra pour la dernière fois au cours de l’été 72, il approuva ce commentaire, ce qui stupéfia l’intéressé. Nixon était vraiment “des nôtres”, pensa Hunter. Tout en tâchant de donner à cette proposition une signification claire et précise : celle de l’“Americain way of life” (Nixon fut réélu en 72, avec 60% des voix, la plus grande avance qu’eût jamais un président américain depuis George Washington). Cette chute ne vint donc pas uniquement mettre un terme à la carrière politique d’un homme, elle fit l’effet d’un électrochoc pour ces millions d’électeurs qui avaient (re)placé leur confiance en cet homme et en l’image de l’Amérique qu’ils croyaient lui voir représenter. Comme l’écrira son ancien opposant démocrate en 73 dans le Post le 12 août 73, George McGovern : Je crois que l’Histoire démontrera qu’il n’était pas seulement important que M. Nixon gagne et que je perde, mais que l’écart devait être aussi gigantesque… Le prodigieux triomphe de Nixon et la révélation encore plus prodigieuse de la corruption qui l’entourait ont plus pour réveiller la nation qu’une victoire éventuelle de ma candidature… Ce n’est pas une conclusion confortable pour un homme politique ayant confiance en lui-même – d’aucuns diraient abusivement…