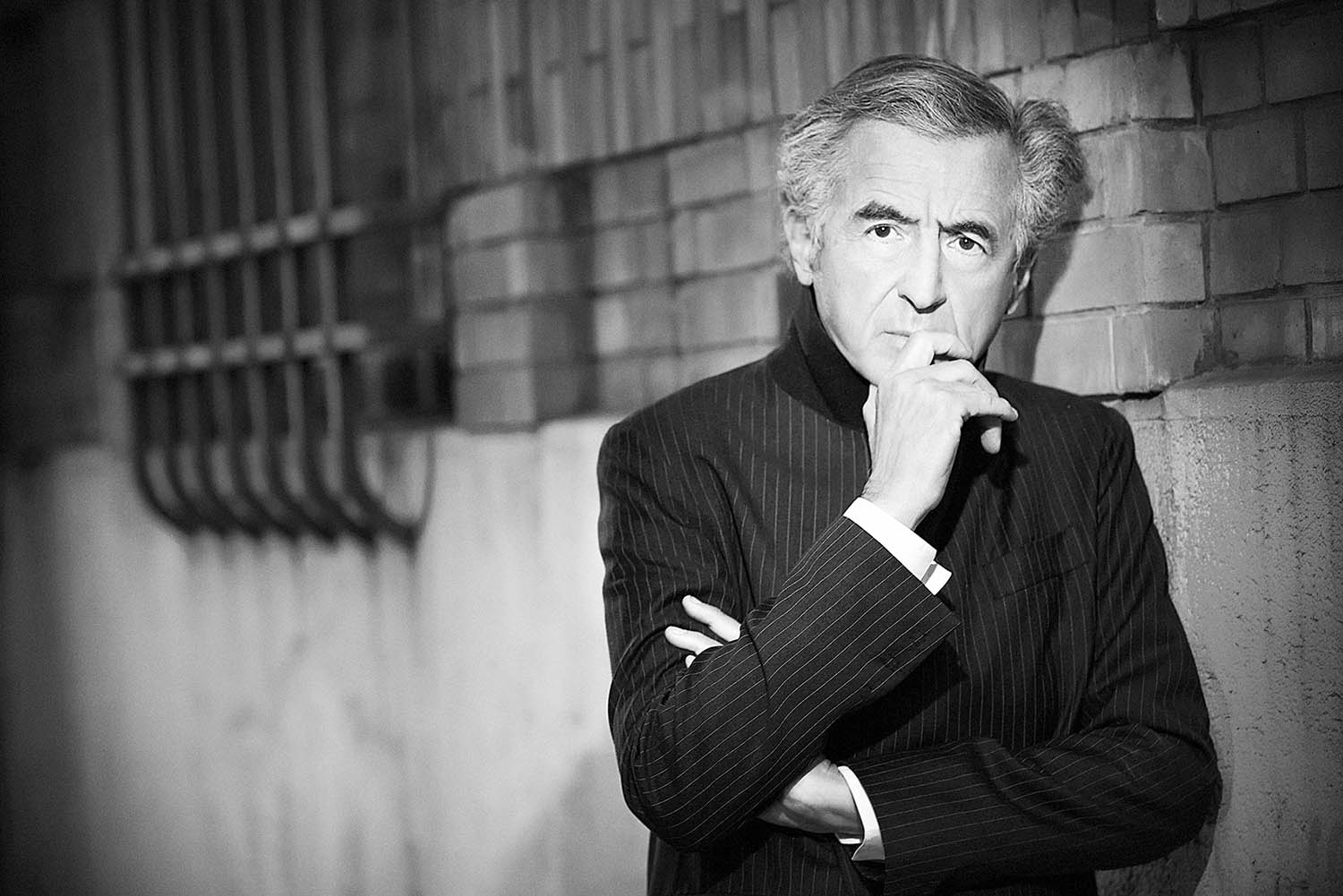

Portrait de Saïf al-Islam par Bernard-Henri Lévy (Extrait de « La Guerre sans l’aimer », Grasset, novembre 2011)

Lundi 22 août 2011.

La grande énigme romanesque de toute l’affaire c’est, évidemment, Saïf, le fils préféré, le disciple, le Lin Piao de Kadhafi, son proche compagnon d’armes, son dauphin.

Je ne sais pas grand-chose de lui. Je ne l’ai jamais rencontré et, au train où vont les choses, ne le rencontrerai jamais. Mais je lis ce qui s’écrit. Je scrute, depuis six mois, ses apparitions. J’ai même profité de ce séjour à Londres, le mois dernier, pour rencontrer une de ses anciennes maîtresses et, dans la foulée, quelques-uns de ceux qu’il a connus dans son autre vie, celle du fêtard et du playboy qu’il était aussi et que tout le monde, comme il se doit, va s’empresser d’oublier. Et, de ce que je vois et entends, des bribes que j’ai rassemblées et essayé de faire coller, ressortent deux informations principales – et, elles, incontestables.

- Photo provenant du february 17 website et diffusee le 19 novembre 2011 de Saïf al-Islman, fils de Kadhafi

La première, c’est qu’il y a eu cette autre vie. Il est ce salaud, d’accord. Il est ce seigneur de la guerre impitoyable, bien sûr. Il a été cet homme capable, comme son père, avant son père, de promettre aux « rats » qui constituent son peuple de les noyer dans des « rivières de sang ». Mais, avant cela, ou en même temps, il y a eu l’autre Saïf. L’hédoniste. L’heureux du monde. L’homme des folles nuits londoniennes et des vacances parisiennes, en bande, à un million de dollars la nuit. Le compagnon de ski de G. à Zermatt et de bateau de P. dans les Caraïbes. L’amoureux des longues nages. L’ami des rich and beautiful. Le familier des chics et des puissants qui le tenaient pour l’un des leurs. Le personnage pittoresque dont me parlait le commandant Pace pendant la traversée vers Misrata. Il y a le ballet des femmes autour de lui et d’abord de celle-ci, la londonienne, je l’appelle Kate, elle est mannequin, jolie comme une anglaise de Paul Morand. Elle a un faux air d’innocence qui faisait merveille, hier encore, dans les fêtes de Tripoli où je ne suis même pas certain qu’il eût à la payer pour qu’elle vienne. Il y a l’ancien élève de la London School of Economics à qui étaient promis les succès, les honneurs, la vie réussie, des brillants sujets de l’enseignement britannique. Il n’est pas seulement le fils Kadhafi. Il n’est pas al Bashir, le tyran du Soudan, qui ne connaît d’autre langage que celui des armes et du meurtre et n’a jamais eu d’autre solution que de s’accrocher à son fauteuil misérable. Il était Saïf le frimeur. Et ce Saïf avait le choix.

La seconde c’est que, jusqu’à une date récente et, en fait, jusqu’à ces toutes dernières semaines, il a réellement, concrètement, politiquement, eu ce choix. Je veux dire que le réseau, ce réseau, a fonctionné à plein régime et qu’un essaim de femmes, de banquiers d’affaires, de compagnons de bringue et de corruption, juste d’amis, s’est mobilisé pour, à Londres, mais aussi à Davos, New-York, Paris, Milan, Montevideo, sauver Saïf, l’exfiltrer, le tirer de ce mauvais film où on le voyait s’enfoncer et le ramener parmi les vrais siens. Et je veux dire aussi, et c’est plus important encore, que les leaders de la coalition se sont mis de la partie et que, soit qu’ils aient surestimé son poids politique et militaire dans le dispositif loyaliste et donc, à l’inverse, le choc que provoquerait sa défection, soit qu’ils l’aient estimé à sa vraie valeur et aient fait le juste calcul, ils lui ont ouvert toutes les portes, offert toutes les échappatoires – de Cameron à Sarkozy en passant par certains responsables du Conseil National de Transition (Sarkozy ne me l’a-t-il pas dit, à mots couverts, la semaine dernière encore ?), tout le monde ou presque était prêt, s’il se désolidarisait d’avec son père, à lui donner un sauf conduit et à le rendre à son autre vie, celle du Gatsby arabe dont veulent bien se souvenir, quand on leur promet l’anonymat, les amis de la jet set londonienne ou monégasque, les princes de la finance new-yorkaise ou parisienne qui, jusqu’à ces tout derniers jours, le tenaient pour l’un des leurs. Kadhafi était condamné : dès le premier instant, quoi qu’il fît, il ne pouvait que survivre ou mourir. Pas Saïf : enfant gâté jusqu’au bout, membre du club des puissants jusqu’à l’avant dernière minute, il ne tenait qu’à lui de se réveiller de ce cauchemar qu’était devenue sa vie – un mot de lui, un geste, et il échappait au sort terrible vers lequel il s’achemine maintenant, inexorablement, tragiquement, sans esquive possible.

Or ce mot il ne l’a pas dit. Ce geste il ne l’a pas fait. Cette perche que lui tendait le Système, il ne l’a pas saisie. Et, non content de ne pas la saisir, il en a rajouté dans la provocation, il a surenchéri dans les mots qui le tuaient et le désignaient, lui, l’ancien de la London School, l’amant attentionné que semblait se rappeler Kate, comme ce meurtrier délicat, cet impardonnable barbare : il y a eu une exception, peut-être ; ce fameux soir d’avril où il m’a envoyé cet émissaire du sultanat d’Oman ; mais il a tout fait, aussitôt après, pour faire oublier sa démarche, bruler ses derniers vaisseaux, viser le point de non-retour que l’on n’atteint, généralement, que forcé et contraint, et créer, ce faisant, s’étant mis le dos au mur, la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui et qui ne lui laisse plus, en vérité, que deux options. Dans le meilleur des cas, le sort d’un Karadzic, ou d’un Mladic ou, mieux, d’un Tarek Aziz passé, du jour au lendemain, du statut de grand de ce monde, négociant avec les plus grands, à celui de gibier de potence suppliant, du fond de sa geôle, qu’on lui fasse l’ultime faveur de l’exécuter sans délai et d’abréger ainsi sa souffrance. Dans le pire, le supplice réservé, parfois, aux bourreaux lorsque leurs victimes qui ont survécu, ou les enfants de leurs victimes, finissent par les rattraper – tomber aux mains d’un groupe rebelle qu’aucun appel au calme ou à la retenue lancé par Abdeljalil et le CNT n’empêcherait de lui faire payer, cash, ces années de cruauté. L’heureux du monde, l’hédoniste, l’habitué du Ritz et de Saint Bart, arrêté, malmené, torturé, jeté (au figuré et, ce qu’à Dieu ne plaise, au propre) aux chiens qu’il voulait lâcher sur son peuple et que son peuple lui retournerait – et ce alors qu’il ne tenait qu’à lui, je le répète, de s’extraire de cet enfer et de dire stop. Telle est l’énigme.

Alors, la question, bien sûr, c’est : pourquoi ?

Qu’est-ce qui peut bien se passer dans la tête d’un homme qui fait un tel choix ?

Et est-ce, d’ailleurs, un choix– et, si oui, de qui : lui, Saïf ? ou l’autre, son double, son mauvais jumeau, son diable intime, son inconscient ?

Il y a l’hypothèse de l’aveuglement, bien sûr : convaincu, comme son père, que les choses finiraient par s’arranger, la coalition par se lasser et le régime, pour peu que la famille tienne, par reprendre sa vraie place dans le bon concert des nations. Trop intelligent pour avoir cru cela. Trop informé pour ne pas savoir, depuis le début, et comme je l’avais d’ailleurs dit à l’émissaire, que la partie était perdue et que même si, par un extraordinaire retour de fortune, les armées adverses composaient et laissaient aux Kadhafi un bout de leur pouvoir, ce serait un pouvoir symbolique à la tête d’un pays croupion, mis au ban des nations, sans intérêt. Peu probable.

Il y a l’hypothèse du suicide : une vraie quoiqu’obscure volonté de mourir qui sommeillait derrière les ricanements du personnage et aurait trouvé là, dans la chute annoncée du régime et l’apocalypse qui irait avec, une scène à sa mesure. Trop romantique. Trop wagnérien. Et certainement pas raccord, de surcroit, avec cette image de lui, il y a quelques semaines, je sais que c’est un détail, mais tant de choses, en ces affaires, se jouent dans les détails, lançant à une caméra de télévision que tout allait bien, et mieux que bien, et que la preuve en était qu’il rentrait d’une longue nage sur une plage de Tripoli. Il y avait cette part physique, en Saïf, dont nous parlait le capitaine Pace, lors de la traversée de Misrata – et je ne le vois pas, ce personnage, mourir en « shahid » comme n’importe quel exalté en manque de vierges délicieuses l’attendant au paradis. Absurde.

Il y a le choix de fierté ou, pour mieux dire, le choix d’Achille : mieux vaut une vie brève mais digne à une interminable survie – mieux vaut, quand on s’est rêvé fils de roi et roi soi-même, quand on failli être le chef moderne d’une Libye modernisée, quand on a tutoyé les hommes d’Etat les plus respectés de la planète, mourir debout que vivre vautré dans le rôle d’un roi Farouk ou, pire, d’un fils de roi Farouk ruminant son amertume et son échec. Pas crédible, là non plus. Pas raccord avec le cynisme jouisseur, profiteur, sans scrupules ni principes, d’un personnage dont tous ceux qui l’ont connu assurent, au contraire, qu’il se serait accommodé d’un rôle de Majesté exilée passant le reste de son temps à tirer, de Monte Carlo à Saint-Moritz, les dividendes d’un règne qui aurait, longtemps encore, impressionné les jet setteurs. On ne prend pas le risque, pour ne pas finir comme le roi Karol, de mourir torturé, supplicié, forcé de livrer ses secrets, phalanges broyées, émasculé, pendu à un croc de boucher – même les causes les plus nobles produisent, parfois, des tortionnaires et il le sait.

Il y a l’hypothèse Drieu – le Drieu La Rochelle qui comprend, dès 1943, qu’il s’est trompé de combat et qu’Hitler a perdu ; qui sait qu’il peut, s’il le veut, rallier à tout moment le parti adverse (Malraux ne lui propose-t-il pas, à l’été 1944 encore, de l’accueillir sous un nom d’emprunt dans sa Brigade Alsace Lorraine et, ainsi, de le blanchir ?) ; mais qui trouve plus convenable, plus à la hauteur de l’image qu’il a de lui-même d’aller au bout de son erreur et de la payer – dandy de la mort, faisant de sa propre mort son œuvre politique suprême… Là non plus ça ne colle pas. Car il faut un peu de grandeur (une grandeur noire, mais une grandeur quand même) pour raisonner ainsi. Et j’ai peine à créditer Saïf de quelque grandeur que ce soit – j’ai beau chercher, interroger, réfléchir, je ne vois pas quelle part de cette image de soi lui était assez précieuse pour qu’il aille, pour la préserver, jusqu’à franchir cette invisible ligne à partir de laquelle on ne joue plus, on ne discute ni ne négocie plus – on est face à ces situations limites où il n’y a plus que la vie et la mort qui comptent et qui se jouent. Attention, oui, à ne pas habiller trop grand un criminel peut-être ordinaire.

Non. On peut tourner le problème dans le sens que l’on voudra. Il n’y a qu’une explication plausible au parti pris de cet homme qui a délibérément choisi de fermer la porte de sortie qui lui restait. C’est qu’il aurait fallu, pour la franchir, décider d’affronter, provoquer, braver, son père et s’opposer, une bonne fois, à lui. Il aurait fallu, non seulement lui désobéir, mais le laisser à son destin, l’abandonner à sa folie, le tuer. Et que rien n’est peut-être plus difficile, à un homme en général, et dans sa culture en particulier, que de se décider à tuer son père. Même quand ce père est un assassin ? Même quand il est ce fou sanguinaire qu’est Kadhafi ? Eh oui… Peut-être même davantage… Le fils d’Amin Dada… Oudaï et Quoussaï, les fils de Saddam, qui l’ont suivi dans sa folie barbare et le précédèrent, comme fera peut-être Saïf, dans une mort atroce… « Chuckie » Taylor, le fils du boucher du Libéria, élevé aux Etats-Unis et riche, comme Saïf, d’un autre projet de vie mais qui répondit, lui aussi, à l’ordre du père pour venir diriger, avec lui, les plus cruels de ses escadrons de la mort… Et, quand on survit au père, quand on a eu la force de ne pas mourir, quel naufrage : Nicu Ceausescu, noyé dans la débauche et l’alcool ; Vassili, le fils préféré de Staline ; tant d’autres…

J’imagine les conversations entre Saïf et Kadhafi.

J’imagine le fils tentant de convaincre le père, le pressant, l’implorant.

J’imagine l’enfant de la London School of Economics qui devait être, j’en suis sûr, l’orgueil du père, sa fierté, le seul conseiller qu’il écoutait – je l’imagine, dès février, lui faisant partager les informations dont il dispose, les conseils que lui prodiguent les amis, les ultimes avertissements d’une communauté internationale dont il a toujours été, auprès du Père et pour lui, l’intercesseur privilégié.

Je l’imagine rejoignant son père, la nuit, sous l’une des innombrables tentes où, depuis le début des bombardements, il se terre et lui remontrant, en d’interminables et patientes palabres, que le régime va à l’abîme, qu’il faut reculer, composer, sortir dans l’honneur d’une tourmente qui n’est, à cette date, pas encore tout à fait fatale.

Je l’imagine, devant l’obstination de l’autre, songeant à se défausser, se révolter, se tirer, s’y préparant même en secret – trahir ? non, pas trahir ; ce n’est pas trahir que de tout faire, tout, pour sauver un père aimé et, devant son obstination, devant son étrange refus d’entendre, hésiter à l’accompagner en enfer et se cabrer.

Je l’imagine, à bout d’arguments, épuisé, les nerfs avivés par la tension qui règne dans Tripoli et par la vie d’errant dans sa propre ville qu’il doit, lui aussi, mener depuis que les raids de l’Otan ont commencé, je l’imagine s’emportant, explosant – il y a forcément eu un moment, oui, où quelque crainte ou respect que lui inspire son père, et ne serait-ce qu’en une ultime manouvre destinée à le réveiller, il lui a dit : c’est fini, je m’en vais, plutôt Baby Doc, après tout, ou le fils du Shah d’Iran, ou n’importe quel night clubber de Monte Carlo, que le cyanure, le martyre auquel je ne crois pas ou la salle de torture où ils me traîneront.

J’imagine le père, alors, jetant ses dernières forces à lui dans le huis clos de cette étrange bataille et tonnant, tel Priam : « non, fils, tu ne partiras pas ; ta place est auprès de ton père ; c’est ainsi depuis la nuit des temps ; ce sera ainsi à Tripoli ; ce n’est pas un ordre, c’est l’ordre même du monde et du temps ; tais-toi et plie ».

Et j’imagine le fils vaincu, toutes velléités de révolte bues, toutes résistances foudroyées : ah ! il est plus facile de briser un fils, de le rappeler aux commandements archaïques du sang et de la race que de vaincre une armée rebelle qui vous défie à Misrata et à Zintan – et c’est ce qui s’est produit.

Etre Enée plus qu’Œdipe.

Etre l’Enée d’un Anchise que rien ne peut arracher aux flammes qui menacent Troie – mais on brûlera avec lui, tant pis, c’est écrit.

Oublier Capri, Paris, les délices de toutes les Capoue modernes, l’argent qui reste en assez grande quantité pour nourrir mille vies comme celle qu’il ne tient qu’à lui, pour peu qu’il fasse ce pas, ce simple pas, hors du rang des légions du père, de continuer de mener – et cela parce que les voix d’outre-monde l’appellent et le rappellent à sa mauvaise étoile, son abîme, sa vocation de fils maudit, sa prédestination à rebours, cette loi de l’ancien monde dont aucun vernis, aucune singerie, aucune London School or whatever, n’a su étouffer la réquisition longtemps muette mais qui, là, hurle à la mort.

De cette folle histoire d’un fils adoptif de l’Occident dont on découvre, à l’heure de vérité, que le nouveau chiffre n’a rien effacé de l’ancien, il y a, pour le coup, un précédent.

Un précédent que je connais bien pour l’avoir longuement, intimement, étudié.

C’est celui d’un autre ancien de la London School of Economics, le bourreau de Daniel Pearl, Omar Sheikh.

Et c’est mon hypothèse : qu’il y a des maudits ; au sens propre des damnés ; c’est-à-dire des hommes en qui jamais le coup de dé du destin choisi n’abolira le hasard de la mauvaise loi où il leur a été donné de naître et qui leur devient, à la toute fin, une robe de Nessus où ils étouffent.

C’est ainsi.

Bonsoir Monsieur,

Je trouve votre texte et analyse admirables. Saîf est victime de ses origines familiales. Reconnaissons le courage de ces hommes n’ayant pas pris comme Ben Ali en Tunisie » le courage » de fuir mais ne pouvant trahir. Nous avions les Chouans comme exemple.

Mes pensées très identiques aux vôtres mais que j’aurais été incapable de formuler ou écire aussi sublimement

me réjouissent.

C’est réconfortant de vous lire. Je me sens moins sotte.

J’avais déja pu constater lors de vos interventions à l’UNESCO la qualité de vos réflexionsMDFA

Merci à vous

il « imagine », c’est son « hypothèse ».

« c’est le seul portrait fouillé, sérieux, de Saïf al-Islam », t’es impayable Maria