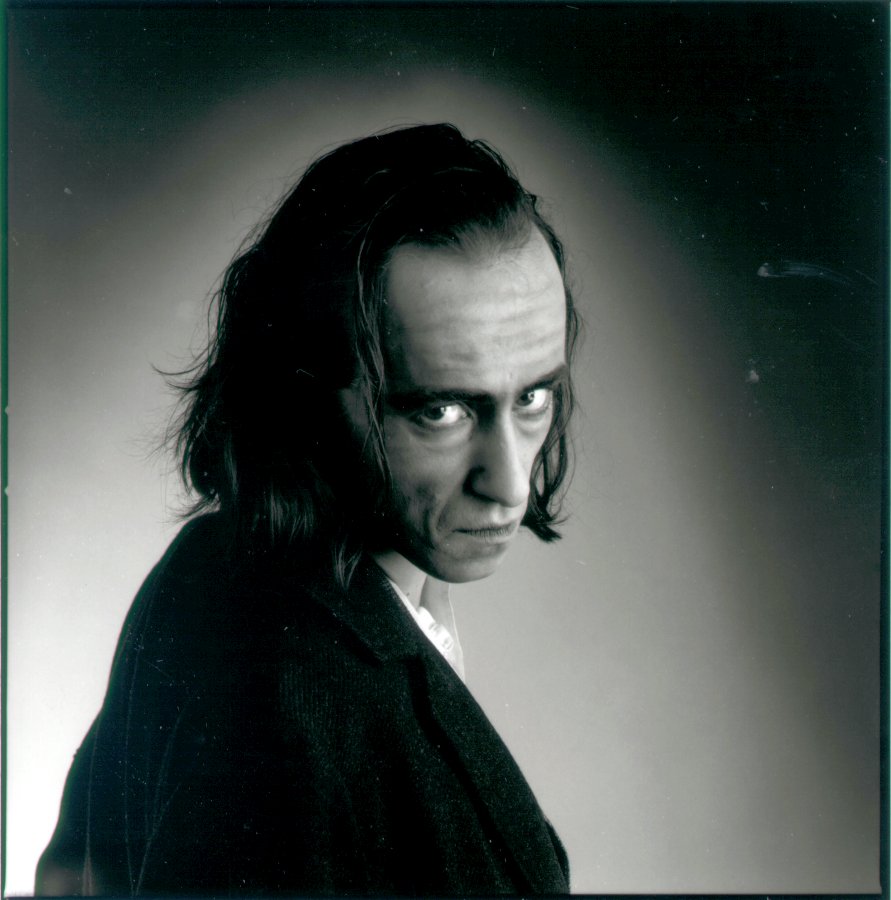

Les gloses autour de l’œuvre d’Antonin Artaud ont abondé. D’où vint, il y a déjà de longues années, que les quelques textes que me communiqua Jacob Rogozinski me parurent immédiatement les meilleurs jamais écrits autour du poète majeur du vingtième siècle ? Eléments de réponse, qui voudraient seulement inciter à la lecture d’un grand livre.

Présentations. Jacob Rogozinski est l’auteur d’études sur Kant (Le don de la Loi, P.U.F., 1999), avant tout, où on assistait à une sorte de harcèlement sophistiqué de tous les retranchements de l’éthique kantienne. On aurait dit le héros même de Kafka posant, vingt années durant, au gardien de la porte de la Loi chaque jour de nouvelles questions. Ainsi Rogozinski, pur fils des seventies anarcho-gauchistes, naquit publiquement en philosophie : en kantien torturé. Plus tard, à la mort de Derrida, pour moi l’un des tout meilleurs livres jamais écrits sur le Père de la déconstruction (Faire part, Lignes, 2005) : moins apologétique que le Derridabase de Bennington, on avait la sensation qu’avec ce que promettait ce livre, Rogozinski eût pu devenir à Derrida ce que celui-ci fut à Heidegger. Un fils torturé et critique, ne parvenant pourtant pas à se défaire de son Origine. Mais Rogozinski écrit, ou en tout cas publie, peu. Son écriture est claire, précise, synthétique, nerveuse. Son « grand » livre de philosophie est Le Moi et la Chair : Introduction à l’ego-analyse (Cerf, 2006), prolongement entièrement singulier de la phénoménologie de Michel Henry. J’avoue qu’à l’époque, déjà saisi du plus vif intérêt pour tout ce qu’il écrivait, je passais à côté de ma lecture. J.R. me dit, de mon Esprit du nihilisme, qu’il ressentait à la fois la plus extrême proximité et la plus extrême distance. Je ressentis la même chose pour son Opus magnum. C’est grâce à la « somme » tant attendue sur Artaud que je comprends enfin pourquoi.

Vieille affaire que celle qui lie les philosophes aux poètes. Sans remonter au chiasme historique de Platon/Aristote, exclusion fondatrice d’un côté, assomption réparatrice de l’autre, à partir de Heidegger (mais peut-être déjà Hegel avec Schiller), l’exégèse d’un poète d’élection devient une figure quasi imposée du philosophe, qui en révèle autant sur lui-même que lui ne nous donne à lire ce poète. Hölderlin, on le comprendra très tard, fut un penseur du dix-neuvième aussi passionnant que les sommets de la philosophie « philosophante », Hegel ou Nietzsche. Artaud, d’évidence, tiendra la même place, pour les philosophes de la génération soixante-huit : Deleuze et Derrida. Il y aura presque autant de leur part (mais pas autant, justement) sur Mallarmé. La génération Mao qui succéda immédiatement à celle-là, « fidèle » à son puritanisme habituel, ne conservera que Mallarmé et ne dira rien d’Artaud. Badiou trouvera dans la Constellation mallarméenne de quoi « relever » les désastres sino-cambodgiens ; Milner, lui, y trouvera de quoi ne pas les relever du tout (« rien n’a eu lieu »), et, faisant son deuil, passer à autre chose. Rogozinski perturbe encore notre chronologie : quoi ? Vous dites que ses exégèses sont les meilleures ? Meilleures que Deleuze ou Derrida ? Oui. Pour des raisons philosophiques strictes.

Deleuze fera, comme le démontre Rogozinski, d’un hapax des écrits artoldiens le Maître-mot de sa philosophie : le Corps sans Organes. Mais, dans les œuvres complètes d’Artaud, n’importe quel lecteur sait que les organes, leurs configurations et distributions, leurs guerres endogènes, sont absolument partout. Le Corps sans Organes est un concept de Deleuze, pas une composante de la poétique d’Artaud. Derrida annoncera tout de suite la couleur : Artaud croit trop au « corps propre », ce qui est impossible pour un déconstructeur. Tel était l’une des critiques principales du Faire Part de Rogozinski, et telle est une des démonstrations du livre : chez Artaud, il n’est question, d’évidence, jamais que de ce corps irréductiblement propre, et pourtant exproprié de toutes parts, écartelé en mille morceaux, dont toute sa vie et sa pensée fut l’héroïque épopée de réappropriation. Le corps-propre, le Moi-chair : le grand traumatisé de toute l’Histoire de la métaphysique. Tout s’éclaire donc, à la faveur d’Artaud, de ce qui m’avait glissé dessus de la philosophie de Rogozinski : au fond, sa choquante évidence même. Toute l’Histoire de la philosophie est celle du Sacrifice de l’ego, du moi-chair, au profit de l’Universel positif : de cette expérience la plus banale de notre quotidienneté, le moi-chair traumatisé par l’expropriation – le rackett quotidien – de l’Universel positif, J.R. aura voulu, avec un solitaire héroïsme, faire une philosophie.

Autre nom qu’on rencontre dans la bibliographie de J.R. : Philippe Lacoue-Labarthe. On doit à ce dernier, pour toujours, un autre Hölderlin que celui de Heidegger, bien plus fidèle à l’original. Débarrassé du Mythe fascisant, débarrassé même de l’élégie : un Hölderlin littéralisé, à l’appui de Benjamin et d’Adorno. Bien plus fidèle à l’original que celui du philosophe de la Forêt Noire, à toutes fins nationales-socialistes utiles.

Rogozinski est donc à Deleuze et Derrida ce que Lacoue-Labarthe fut à Heidegger : il littéralise Artaud. La superbe nudité du titre, Guérir la vie, le paraphe. Le livre commence ainsi : « Pourquoi écrire un livre sur Antonin Artaud ? Parce qu’il me l’a demandé. » D’où la passion de la lecture : pour la première fois, on lit un livre sur Artaud presque comme si on lisait Artaud : on n’a jamais l’impression, comme avec Heidegger lisant Hölderlin, ou Deleuze et Derrida Artaud, d’une appropriation du poète. C’est Artaud qui s’empare de Rogozinski, et celui-ci de nous : là encore, la similarité avec l’opération de Lacoue-Labarthe est d’autant plus confondante qu’il ne s’agit pas du tout, d’évidence, des mêmes poètes : parce qu’il ne s’agit pas de la même époque. Et que la leçon philosophique à tirer de ce penseur majeur qu’est Artaud, au même titre au moins que Hölderlin, c’est celle à laquelle la pensée du moi-chair de Rogozinski apporte sa pierre de touche. Poursuivant ce qui fut l’originalité quelque peu « maudite » du vingtième siècle philosophique, sa véritable nouveauté historique, son événement aussi obscur que forclos : les « philosophies négatives », dépressives, écrites du point des victimes. Benjamin, Bataille, Blanchot, Adorno, Schurmann, Lacoue-Labarthe. Philosophies « mineures », fragmentaires, lacunaires, arrachées à l’enfer du siècle comme à l’enfer de l’intimité la plus… « propre ». Philosophies de l’Universel négatif ; de l’Universel qui montre sa face obscure, ses « stratégies effroyables » (Schurmann).

La philosophie du siècle commençant, sous peine d’être une imposture éthique, ne peut plus être l’architectonique pompière qui examine comment la singularité peut se sacrifier pour le progrès d’un Universel positif. Celui fixé, il y vingt-cinq siècles avant notre ère, par la philosophie elle-même. Elle doit décrire comment cet Universel, celui du seul animal anthropologique, s’est « territorialisé » en toutes les singularités qui sont effectivement là. Celles qui, au nom même, le plus souvent, de l’Universel positif, habitent les camps de concentration et d’extermination, les prisons, les asiles, les famines, les bidonvilles, les rues, et jusqu’aux « enfers tièdes » du nihilisme dépressif moyen. Comme Schurmann l’a prophétiquement annoncé : jusqu’ici la métaphysique avait mis l’Universel en haut, et le singulier, tout en bas. Désormais le programme philosophique s’énonce : comment est-ce que l’Universel positif, qui n’est autre que la Science dans la clôture anthropologique, se modalise dans les singularités effectives. Cet Universel ne manquera dès lors plus d’être mis au plus bas, et la singularité au plus haut. « L’anarchie couronnée », sous-titre que Deleuze citait si souvent d’Antonin Artaud. L’an-archie des singularités qui sont effectivement là, et qui sont, presque toutes, des monstres, des déchets, des freaks de l’Universalité positive vantée par les balalaïkas philosophiques.

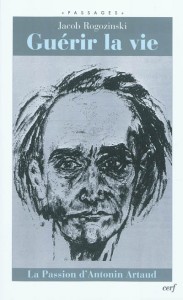

Guérir la vie, La passion d’Antonin Artaud

Guérir la vie, La passion d’Antonin Artaud

de Jacob Rogozinski

Quatrième de couverture

Guérir la vie Pourquoi écrire un livre sur Antonin Artaud ? Parce qu’il me l’a demandé : impossible de le lire sans être appelé par sa voix. Mais comment répondre à son appel sans le trahir ? Comment lire en philosophe celui qui clamait sa « haine de la philosophie » ? Comment le lire sans le dévorer ni se laisser dévorer par lui ? Règle de lecture : ce qu’il écrit est vrai. Laissons cette vérité s’affirmer par elle-même sans lui imposer la grille d’une pensée étrangère – et sans prétendre la fixer dans la psychose ou la métaphysique. Pas de cruauté, pas d’impouvoir, pas de schizophrénie, pas de corps sans organes : autant de stéréotypes, de maîtres mots qui font obstacle à la lecture. Pourquoi écrit-il ? Pour sauver de l’oubli ses muses assassinées, ces corps massacrés, tous ces morts « dont le nom n’a jamais passé dans l’histoire ». Pour sortir de l’enfer, pour traverser cette « Poche Noire » où il a sombré, se réapproprier son je, son nom dont il a été dépossédé. Si la folie est l’absence d’œuvre, le retour du Mômo est une « insurrection de bonne santé », la bonne nouvelle d’une résurrection : il est possible de franchir la mort, de franchir « dieu » pour se refaire un corps. Il est possible de guérir la vie. C’est ce combat contre la folie, la mort et l’oubli, ce combat pour la vérité, que j’ai tenté ici de décrire : en passant de la scène du mythe – de la révolution théâtrale qui devait figurer la vie – à celle du fantasme, de la hantise sexuelle, du père-mère ; puis en remontant vers une dimension plus originaire, vers l’énigme d’une vie sans être, d’une chair qui est moi. Chair déchirée, en quête de son incarnation majeure, chair qui ne cesse de mourir, et pourtant toujours renaissante… Cette vérité du moi-chair qu’il voulait faire résonner dans la langue et le rythme du poème, sommes-nous enfin capables de l’entendre ?