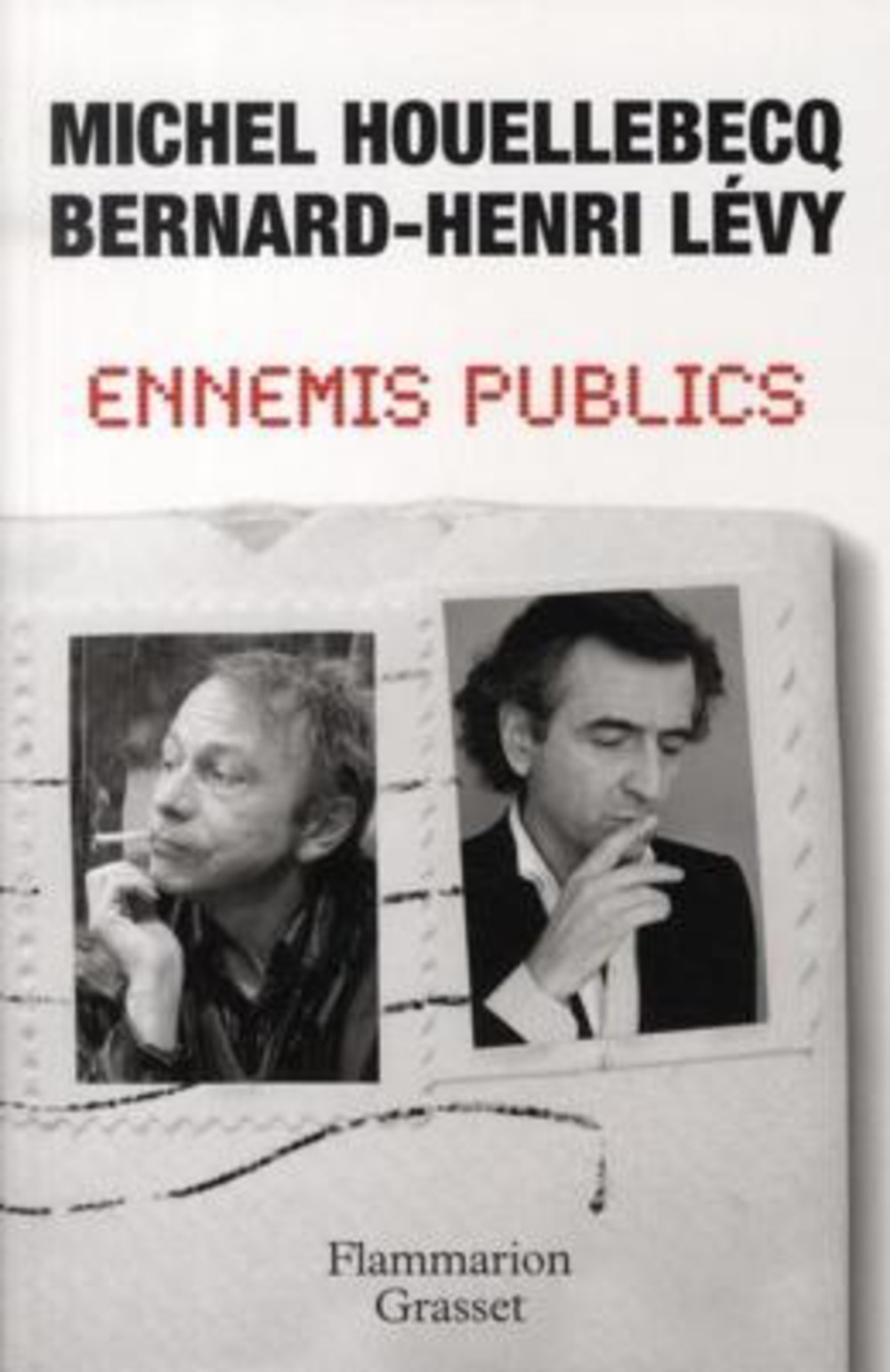

Extraits d’Ennemis Publics

La calomnie, je connais.

La meute lâchée aux trousses, je crois que je connais aussi.

La pulvérisation de la frontière privé-public, la chasse à l’homme sous l’écrivain, cette façon de lui lâcher les chiens en leur intimant l’ordre de lui arracher le masque pour mieux ramener le tas de secrets, je crains d’en avoir, moi aussi, fait l’expérience.

Jusqu’à l’agression physique, jusqu’à l’offense faite au visage (ces fameux « entartages » qui sont entrés dans les mœurs et, en tout cas, dans le langage et dont nul n’a l’air de mesurer la vraie violence, non seulement physique, mais symbolique…) à quoi il m’est arrivé d’avoir aussi, plus souvent qu’à mon tour, à faire face.

Là où nous divergeons, c’est après.

Le point où vous vous trompez c’est, à mon avis, quant à l’issue.

Car je ne suis pas d’accord, mais alors pas d’accord du tout, avec l’idée que, dans cette lutte, dans cette guerre qui se veut totale, dans ce corps à corps entre les écrivains et la meute des haïsseurs du visage, ce soit toujours la meute qui gagne – et je vais essayer de vous dire, de manière précise, pourquoi.

***************

La meute d’abord a peur.

C’est une chose que l’on a tendance à oublier quand on la voit si furieuse, si féroce, si pleine d’appétit et d’entrain.

Mais, comme vous le dîtes très bien, elle a peur.

Elle a beaucoup plus peur que nous.

Beaucoup plus peur que vous, moi, ou n’importe quel autre écrivain déjà passé par ses chambres noires.

C’est la thèse de Bernanos à propos des nazis.

C’est celle de Malaparte dans la terrible scène de Himmler au hammam, dans Kaputt.

Et je crois que c’est vrai – je crois que les hommes ne seraient pas si méchants s’ils n’étaient animés, d’abord, d’une peur foncière, incoercible, presque animale.

Alors, bien sûr, on ne va pas tout mélanger. Et on ne va pas comparer à des nazis les gens qui profitent du livre de votre mère pour vous envoyer un crachat de plus à la figure. Mais je crois, quand même, qu’on a toujours raison de penser que les méchants sont d’abord des apeurés. On a raison, d’abord, parce que c’est exact : ils ont peur, pêle-mêle, de la vie, de la mort, de leurs fantômes, de leurs fantasmes, de l’enfant mort en eux et dont ils portent le cadavre, de la méchanceté des autres, de leur solitude à chacun, de leurs désirs, de leurs non-désirs, de leurs faiblesses cachées et qu’aucun livre n’a sondées, de leur part de folie ou de leur conformisme, de leur médiocrité sans recours et de leurs ambitions ruinées, de la guerre de tous contre tous ou du repos éternel auxquels, à la fin des fins, ils se savent tout de même condamnés. Mais on a raison, ensuite, parce qu’une fois qu’on a saisi ça, une fois qu’on a compris que la méchanceté est toujours fille d’une peur panique, pathétique et qui a trouvé ce truc pour ne pas avoir à s’exposer, on a soi-même un peu moins peur et on est mieux armé, du coup, pour résister et pour se battre.

Je vais vous raconter une autre histoire.

Elle date de la même époque. Autant je pense à ce moment-là, exactement comme aujourd’hui, qu’il ne faut pas engager de procès après car le mal, alors, est fait, autant je suis convaincu qu’il faut tenter tout ce qu’on peut avant, en amont de la sortie de ce genre de « livres », pour limiter les dégâts, déminer, faire que les pires cochonneries ne soient pas toutes gravées dans ce marbre désolant. Aussi vois-je, quand ils me le demandent, la plupart de leurs auteurs. Je me dis qu’en chacun il reste une parcelle d’honnêteté qui ne résistera pas à la démonstration, pièces à l’appui, que je ne suis ni violeur d’enfants, ni parricide, ni je ne sais quoi d’autre. Je me dis aussi, pour être tout à fait franc, qu’il ne faut jamais bouder les occasions de s’amuser – et le fait est (même s’il est trop tôt pour vous en dire davantage) que je me suis beaucoup amusé à désinformer et, si leurs livres avaient eu du succès, à ridiculiser par avance cette bande de nigauds. Et, pour ces deux raisons donc, pour le plaisir de la désinformation et presque du canular autant que dans le souci d’amortir un peu le choc, j’accepte de les voir quand ils ont la bonne idée de le souhaiter. Or il y en a un, dans le tas, qui me semble particulièrement vicieux et que je sens rôder autour de questions privées où je n’ai vraiment, vraiment, pas envie de le voir mettre le nez.

Un jour, alors, dans un bar, après l’avoir bien mis en confiance, je lui dis du ton le plus aimable, le plus doucereux, qui soit : « vous vous rappelez, dans les années soixante-dix, la conférence d’Helsinki et ses trois fameuses corbeilles ? eh bien, quand je fais le bilan des calomnies dont je comprends, à vos questions, que vous vous apprêtez à les imprimer, c’est un peu la même histoire ; il y a celles dont je n’ai pas les moyens de prouver que ce sont des mensonges – disons qu’on les mettra dans la première corbeille ; il y a celles dont mon méchant avocat Thierry Lévy a les moyens de vous faire rendre gorge et je peux vous assurer qu’il le fera sans états d’âme – c’est la deuxième corbeille ; et puis il y a celles auxquelles je ne veux pas qu’un procès, fût-il gagné, donne une publicité supplémentaire mais dont l’évocation vous exposera à d’autres rétorsions du type cassage de gueule, accident léger, petite ou grande frayeur – je sais que ce n’est pas bien de parler comme ça ; mais est-ce qu’il ne vaut pas mieux, entre gens de bonne compagnie, dire ce genre de choses avant qu’après ? est-ce qu’il n’est pas préférable, pour tout le monde, de faire cette sorte de mise au point tant qu’il n’est pas trop tard et qu’on peut encore rectifier ? on appellera ça les calomnies de la troisième corbeille et je vais vous dire, très précisément, ce que c’est… »

Le type, à ce moment-là, se lève. Très en colère, le visage empourpré, il me lance : « Monsieur c’est du chantage ; je n’accepte pas le chantage ; nous n’avons plus rien à nous dire ; bonsoir. »

Je me retrouve seul, comme un con, à ma table, songeant : « j’ai essayé ; j’ai perdu ; peut-être même va-t-il – à sa place, c’est ce que je ferais – mettre la scène dans son livre et s’en servir comme introduction ; tant pis pour moi ; bonne leçon ; on n’a jamais intérêt, je le savais pourtant, à trop spéculer sur la bassesse des hommes… »

J’en suis là de mes réflexions quand je vois la porte du bar qui s’ouvre et l’empourpré qui revient, un timide sourire aux lèvres, le visage toujours buté mais un peu plus avenant : « bon, maugrée-t-il, en se rasseyant et en ressortant son calepin de flic où il prenait des notes avant l’incident… je vois que vous n’êtes pas dans votre état normal… d’une certaine façon, je comprends ça… votre père, votre femme, vos enfants, oui, oui, je comprends ça… c’est quoi, au juste, dites-moi, que vous mettez dans votre troisième corbeille… »

Le problème était réglé. L’homme de meute avait eu peur. La peur banale, pour le coup, la peur toute bête du couard qui, comme dans un mauvais polar, ne veut pas se faire casser la gueule et négocie. Rien de ce que je redoutais n’apparaîtra, finalement, dans son opus.

***************

La meute, deuxièmement, est faible.

Pourquoi est-ce qu’elle est faible ?

Parce qu’elle a peur, d’abord – voir ci-dessus.

Mais parce qu’elle est animée, surtout, par l’envie, la raillerie, le ressentiment, la haine, la rancune, la méchanceté, la colère, la cruauté, la dérision, le mépris, tout ce que Spinoza appelle les passions tristes et dont il a établi, de manière définitive, qu’elles ne donnent pas de la force mais de la faiblesse ; qu’elles sont signe, non de puissance, mais d’impuissance ; qu’elles amoindrissent le moi ; qu’elles diminuent sa capacité d’agir ; qu’elles le débilitent en profondeur ; qu’elles lui confèrent une moindre perfection et une pugnacité de second ordre…

Ce n’est pas de la morale. Encore moins du wishful thinking. Ça n’a rien à voir avec un vague et sirupeux : « on ne construit pas sur le négatif, tout ce qui est exagéré est insignifiant, etc. » C’est juste de la physique. De la mécanique de corps et des affects. C’est ce qu’on est en train de voir, en France par exemple, avec les mésaventures de Sarkozy. S’il réussit si mal, s’il reste bas dans les sondages, si quelque chose s’est déréglé dans sa relation avec l’opinion et avec ceux qui l’ont élu, ce n’est pas à cause du pouvoir d’achat, de l’exposition de sa vie privée, de sa relation ostentatoire avec le monde de l’argent. C’est parce qu’il a fait une campagne fondée sur le ressentiment, le clouage au pilori des mauvais Français, les fantasmes recuits du Front national, les histoires d’insécurité et d’immigrés. C’est parce qu’il a fait, en d’autres termes, une campagne typiquement « passions tristes » et qu’avec des passions tristes, dit Spinoza, vous réussissez peut-être sur le court terme mais vous échouez forcément sur le long terme. Le despote, dit exactement l’auteur du Tractatus, partage avec le prêtre le souci d’instiller chez ses sujets, pour mieux les dominer, le maximum de passions tristes, donc serviles. Mais attention à ne pas se laisser contaminer, instrumentaliser, guider par ces passions dont il a peut-être besoin chez les autres mais dont il doit se garder, lui, comme de la peste – sinon, erreur fatale, âme inapte au gouvernement, souveraineté ruinée et impossible à reconstruire, pacte brisé… Je ne vais pas vous refaire les démonstrations de Spinoza. Mais, pour peu que vous ayez envie d’aller y voir de plus près, j’ai mes livres, là, de nouveau. C’est dans l’Éthique, Livre IV, propositions 50 et suivantes. J’en sors. Je viens de les faxer à Olivier Zahm qui inaugure une rubrique philo dans le magazine Purple. C’est imparable.

Concrètement, et pour un écrivain, ça veut dire quoi ? Ça signifie qu’il faut tendre à ce que Spinoza appelait une « organisation sélective » de nos passions (passage de la passion à l’action, de la joie passive à la joie active, de la cause externe de cette joie à la conscience de sa cause interne, notions communes, etc.). Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Mais je ne pense, moi, jamais à me venger. J’oublie, à peu près toujours, le détail des torts qui m’ont été faits. Mille fois, à Paris ou ailleurs, je croise quelqu’un dont me revient vaguement, au moment de lui serrer la main, qu’il ou elle a dû écrire une chose terrible contre moi – mais quoi ? j’ai oublié ; parfois ma femme est là pour me le rappeler ; parfois pas ; c’est bien comme ça… Car je vais vous dire. Entre celui qui vit dans le ressentiment, intoxiqué par l’esprit de rancune, aliéné à sa mélancolie et à son mauvais sang et celui qui, pas tellement par vertu, mais par complexion, ou par auto dressage, ou parce qu’il a juste mieux à faire (par exemple, un nouveau livre), parvient à échapper à ce manège des passions toxiques, le rapport de forces est assez simple. C’est le second qui, pour des raisons, encore une fois, de pure mécanique passionnelle, l’emporte sur le premier. La joie rend intelligent et fort ; la méchanceté est un poison et ce poison, à plus ou moins long terme, tue.

Je prends un exemple. Ce site Internet qui répond au nom de Bakchich et qui s’est fait une spécialité de diffuser de prétendues informations qui sont, en réalité, des pures diffamations et où vous avez un vrai nid, pour le coup, d’ennemis communs à vous et à moi. Eh bien je lisais hier ou avant-hier, dans Libération, qu’ils n’ont plus les moyens de payer leurs « informateurs » et qu’ils sont au bord de la faillite. Alors, ce n’est pas de la justice immanente, bien entendu. Mais c’est juste que leur ton, leur féroce labeur de dérision, leur haine des autres et de soi, leur façon de désirer si ardemment votre mort d’écrivain ou la mienne, bref leur crapahutage dans la passion triste, l’amertume, le rance, ont pour effet de les intoxiquer, de les rendre idiots, pas intéressants, fossilisés, faibles et donc, en l’occurrence, mortels. Force contre force… Puissance contre puissance… C’est toujours, à ce jeu, l’écrivain qui gagne. Et c’est lui qui, en tout cas, aura le dernier mot : Bakchich, cette feuille insignifiante et qui, par un ininventable lapsus, s’est donnée pour titre le mot même dont on désigne le misérable salaire des indics, sera, non seulement faillie, mais oubliée alors même que les écrivains qu’elle essaie de se payer, numéro après numéro, continueront d’écrire et d’être lus.

***************

D’autant que la meute, troisièmement, est bête.

Je ne dis pas que nous soyons, nous, particulièrement intelligents. On a nos zones de bêtise, bien sûr – à commencer par cette tentation de la paranoïa qui nous guette, là, par exemple, dans cette correspondance… Mais la meute, elle, est si bête ! Si prévisiblement bête ! C’est comme un gros animal empoté qui ne verrait pas plus loin que le bout de son museau. Et il suffit de si peu, dans le fond, pour le troubler, l’affoler, sortir de ses radars, le désorienter, lui échapper.

Un masque, par exemple. Une identité d’emprunt ou composée. Un minimum, dirait l’ami Sollers, de comédie, d’art de la fugue et de l’esquive. Une fausse piste. Un leurre qui dérègle, soudain, les détecteurs du gros animal et de sa Régie finale. Un art de se cacher en se montrant ou de se montrer en se cachant. Une technique, dirait Heidegger, de la disparition dans l’ombre du « Léthé » – ou la méthode qui, à l’inverse, mais cela revient au même, consiste à se faire « lathanontes », littéralement « inapparents », mais au cœur de la lumière, dans la dissipation de toute ombre. La ruse qui marche toujours et qui consiste, quand on a gagné, à se plaindre qu’on a perdu. L’astuce des stratèges chinois qui commande d’attaquer à découvert mais d’être, toujours, vainqueur en secret. Bouger, enfin. Juste bouger. On a tendance, quand la meute attaque, à se faire petit, se pelotonner, s’enterrer dans son trou, se figer. En réalité c’est le contraire. Il faut se déployer. J’allais dire se dévoyer. Se déplacer un maximum. Mettre le plus de distance possible entre elle, la meute, et soi. Multiplier les pas de côté, les bonds en avant, les replis tactiques, les attaques surprises, les manœuvres d’enveloppement, contre-attaques, ou juste diversions et évitements.

On peut se maçonner des refuges, bien sûr.

Des sortes de niches intérieures qui vous tiennent à l’écart de la marée noire des passions tristes.

On peut se faire des « îles », Kafka disait des « caves » ou des « grottes », qui seront autant de navettes, non spatiales, mais terrestres où on sera un peu à l’abri.

Mais des îles mentales, s’il vous plaît !

Des concentrés d’espace et de temps qui seront comme de nouvelles coordonnées intérieures, adaptées à chacun !

Des niches, d’accord, mais qu’on puisse emporter en voyage ou qui, au contraire, mais cela revient, là aussi, au même, pourront vous emmener, elles, en voyage !

Pas forcément loin, notez bien. Voyager dans sa propre ville peut suffire – voyez le Debord de Panégyrique. Ou même autour de sa chambre – voyez Maistre, l’autre, Xavier de Maistre, qui, seul avec son chien (eh oui !), sut mener, entre ses quatre murs, la plus longue, la plus passionnante, la plus périlleuse des odyssées. Ou d’une identité à l’autre, voire à une multitude d’autres – Gary, Pessoa. Ou même d’un livre au livre suivant, d’un genre à un autre genre – Sartre, Camus, tous ces écrivains pourchassés, abominés et qui ont su, en bons guerriers, funambules sur le fil bien tendu d’une œuvre irisée de tous les éclats possibles de toutes les disciplines disponibles, semer leurs poursuivants en parvenant à être, chaque fois, là où la meute ne les attendait pas.

Je vous rappelle que c’est Baudelaire, une fois de plus, qui a le mieux défini ce programme avec les deux droits qu’il proposait d’ajouter à la liste des droits de l’homme – le droit de se contredire et celui de s’en aller…

Je vous signale aussi que cette stratégie dont je vous parle est celle que recommandent les policiers antiterroristes à ceux qui, comme, autrefois, mon ami Salman Rushdie, ont une menace de mort sur la tête – des gardes du corps ? une protection rapprochée ? mouais… rien ne vaut, ils le disent tous, le mouvement, la course en avant, le fait de demeurer le moins possible en place et à la même place, l’art du crochet ou du détour, l’effet de surprise…

Baudelaire Rushdie même combat ? Évidemment.

****************

Et puis la meute, enfin, n’est jamais complètement la meute. Vous le savez d’ailleurs. C’est vous-même qui me citez Bourmeau, Beigbeder, d’autres, qui, contre vents et marées, contre ces mauvais chiens qui doivent être aussi différents de votre gentil chien Clément que, selon Spinoza toujours, le « chien animal aboyant » du « chien constellation céleste », n’ont jamais cessé de vous soutenir. Et je pourrais, moi-même, vous citer les miens, mes anti-chiens, mes frères en guérilla littéraire, mes compagnons d’échecs, ceux et celles sans qui je n’aurai jamais traversé indemne ces trente années de débats, combats, coups donnés et reçus, ferraillages.

Je pense, pour ne citer que les morts, à mon tendre Paul Guilbert, rencontré il y a trente-cinq ans, au début du Quotidien de Paris et qui a écrit sur tous mes livres, tous, y compris ceux – L’Idéologie française – avec lesquels il n’était pas sûr d’être d’accord : mais il savait qu’il y avait meute ; il connaissait – enfance sous Vichy oblige – son haleine caractéristique ; et, avec son côté grand mousquetaire, casque de cheveux d’or blanchis avec le temps mais étincelants jusqu’à la fin, avec son côté écrivain sans livres mais génial et qui avait choisi de vaporiser son œuvre dans celle de ses amis, il avait juste décidé, tout de suite, et une fois pour toutes, que ce que j’entreprenais devait être défendu.

Je pense à Dominique-Antoine Grisoni, mort lui aussi, et si jeune ! encore plus jeune ! il avait une œuvre, lui, à peine ébauchée ; il avait ses livres ; ses disciples ; ses femmes qui lui prenaient du temps ; sa Corse dont il partageait l’amour avec notre maître commun, le philosophe des mathématiques, Jean-Toussaint Desanti, dit Touki ; il avait une vie d’une intensité hors du commun, joies et désespoirs mêlés, voluptés, souffrances, anxiétés échevelées, goût de la bataille et des éruditions, du sarcasme et de l’admiration, temporalités multiples et croisées, lucidité, passion, quelque chose de la folie d’Artaud coulée dans le moule d’une rigueur althussérienne ; et il prenait le temps, cet homme-là, presque jusqu’à la fin, de me fournir en affûts, munitions, informations sur le camp adverse, conseils avisés, soupçons précieux, mises en scène salvatrices, plans sur la comète, articles de soutien, lecture critique de mes manuscrits.

Je pense à tous les anonymes qui m’écrivent quand mes livres paraissent, ou que je passe à la radio et à la télé, ou même comme ça, sans raison, sans occasion particulière, juste pour m’encourager, m’apostropher, me dire qu’ils ont aimé cet article-ci, moins aimé celui-là, mais qu’il faut continuer, ne pas céder, tenir : je me souviens d’Elsa Berlowitz, cette femme sans position mais non sans qualités dont j’avais fini par attendre les fax, le cœur battant, après chacune de mes prestations (le jour où nous nous sommes retrouvés, une poignée d’amis, à disperser ses cendres dans la roseraie de Bagatelle, c’était comme si j’avais perdu un soutien du poids de Bernard Pivot ou de Josyane Savigneau – c’est dire !) ; je me souviens d’une autre femme que je n’ai, elle, jamais rencontrée, dont je savais seulement qu’elle s’appelait A., peut-être Aline, et qui m’a écrit tous les jours, vraiment tous les jours, pendant vingt ans, comme ça, pour commenter mes faits et gestes ou me dire un mot d’une page d’un de mes livres (une fois, rentrant de vacances, et pestant déjà contre les trente ou quarante lettres, une par jour, qui m’attendraient, comme chaque fin d’été, et que j’allais devoir, au moins, parcourir, je n’en ai trouvé aucune ; j’ai compris, un peu plus tard, par le message d’un proche, qu’elle était morte ; et cette mort d’un être que je n’avais jamais vu, dont je connaissais juste la voix écrite, à peine le prénom, m’a accablé à l’égal de la mort d’un familier…)

Et puis enfin, puisque vous parlez d’Internet, n’y a-t-il pas, pour vous autant que pour moi, toute une région de la blogosphère qui fait mentir la méchante image que lui ont faite ceux qui y voient la poubelle du monde ? Ce blogger australien qui m’envoie une quasi thèse sur mon Baudelaire d’il y a vingt ans… Ces étudiants de l’université de Hofstra, Long Island, qui ont, avec leur professeur, archivé toutes mes interventions dispersées aux quatre vents depuis des décennies… Ce Chinois qui a conservé les notes de la conférence que j’ai donnée, le 12 avril 1986, à l’Institut des langues étrangères numéro 1, à Pékin, et qui se réveille aujourd’hui pour les discuter pied à pied… Cet amateur de Romain Gary qui a listé les occurrences de son nom dans mes textes… Ce défenseur de Sarajevo assiégé qui s’est reconnu dans un plan de Bosna ! et qui a commencé, du coup, de me lire… Cette communauté inavouée d’alliés sortis de nulle part et de partout, ces amis qui nous sauvent la vie, cette petite armée d’ombres et de lumière qui lisent une bribe par ci, une bribe par là, et une autre encore, et une autre, et cela pèse au bout du compte aussi lourd, je vous assure, que le tas de fumier sous lequel nos ennemis aimeraient nous ensevelir. Ça aussi, ça donne du courage. Ça aussi, c’est de nature à redonner confiance. Et c’est la dernière raison qui fait que nous avons, vous comme moi, la responsabilité, non de rester vivants, mais de gagner. La guerre encore. Les échecs. Je sais que ce n’est pas votre vision des choses. Et pourtant…

« je ne suis ni violeur d’enfants… »

l’allusion est volontaire?…

Retrouvez le prix Goncourt 2010 Michel Houellebecq sur http://www.prix-goncourt.com

Est-ce parce qu’il a écrit » L’islam ne pouvait naître que dans un désert stupide, au milieu de bédouins crasseux qui n’avaient rien d’autre à faire – pardonnez-moi – que d’enculer leurs chameaux » que Houellebecq est ainsi encensé?

Houellebeck a écrit : »Chaque fois que j’apprenais qu’un terroriste palestinien, ou un enfant palestinien, ou une femme enceinte palestinienne, avait été abattu par balles dans la bande de Gaza,j’éprouvais un tressaillement d’enthousiasme a la pensée qu’il y avait un musulman de moins ».

Je ne suis pas étonné que monsieur bernard henry levy soit admiratif de ce personnage….

« Le Prix Goncourt vous empêche à jamais d’être aimé, comme il faut, par ces inconnus admirables de qui l’on veut être aimé. »

(Alain-Fournier, Lettre à René Bichet, 2 novembre 1912, dans : Alain-Fournier, « Lettres au petit B. », Émile-Paul Frères, Paris, 1936, page 183.)

Du fond du cœur, j’adresse mes félicitations à Michel Houellebecq. Je ne saurais dire qu’une chose, mon sentiment à l’égard de ce qui lui arrive, un sentiment qui manquera peut-être de nuances et de complexité, mais pourquoi mentirais-je… Cela me fait tout simplement plaisir pour lui. Finalement, je trouve que ça ne manque pas de nuances! ni de complexité!

Dans son testament Edmond de Goncourt écrivait : « Mon vœu suprême, vœu que je prie les jeunes académiciens futurs d’avoir présent à la mémoire, c’est que ce prix soit donné à la jeunesse, à l’originalité du talent, aux tentatives nouvelles et hardies de la pensée et de la forme. ». Il était temps de récompenser Houellebecq, depuis le temps qu’il publie. Peut-être même un peu tard non ?