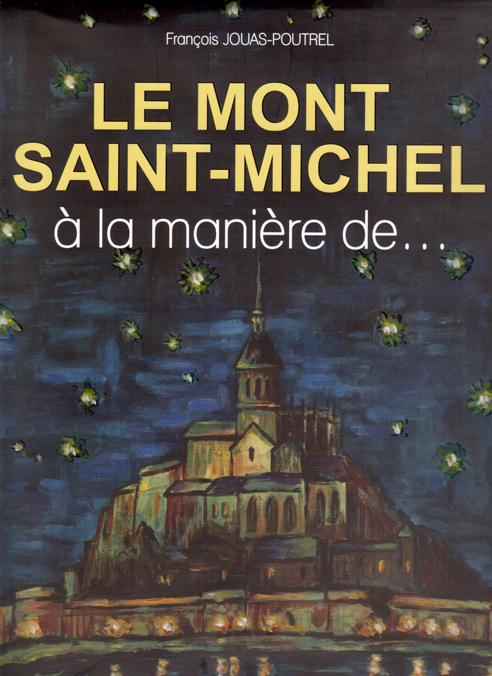

Voici un livre de peintures « à la manière de », totalement réjouissant. Occasionnant à chaque page un sourire de complicité, ce bréviaire d’art endiablé délivre, magistralement espiègle et talentueux, une leçon de peinture par l’humour, radiographiant les monstres sacrés du siècle dernier et d’avant, auxquels il rend l’hommage iconoclaste de soixante-six pastiches amoureux de leurs soixante-six maîtres.

Prenez le dernier gardien de phare en France, trente ans seul en mer sur des bouts de rochers ou des îlots battus par les grands souffles atlantiques et de Manche, Les Triagoz, les Héaux de Bréhat, le Grand Léjon, les Roches-Douvres, et enfin les Sept Iles, veilleur de vents et de grains, devenu, en vue de meubler le temps (pour la météo, consulter le baromètre), peintre du dimanche et des six jours suivants, au gré des humeurs de la mer et des siennes.

Mettez, durant ses longues semaines de veille solitaire, des albums de peintres sous ses yeux abonnés au grand large. Yeux qui, peu à peu, sous l’effet de la solitude (il en va de votre survie mentale, si loin des hommes, de se choisir des âmes-sœurs d’exception), s’imprègnent de la vision de Van Gogh, de Picasso et tutti quanti. A telle enseigne que, quelque temps plus tard (un temps forcément pluvieux, on est en Armorique, non ?), la greffe oculaire ayant opéré silencieusement, notre gardien se prend à contempler son phare et ses rochers au prisme de sa double et nouvelle paire d’yeux (les siens + ceux de Van Gogh ; le lendemain, les mêmes siens + ceux de Picasso, etc…). Quelque temps plus tard, disons un beau jour (mais pas ensoleillé, nous sommes toujours en Armorique, non ?), notre homme au double foyer visuel finit, sous l’emprise de tous ces beaux et bons esprits peintres qui l’habitent à tour de rôle, par les convier (en imagination, mais peut-être pas seulement, allez savoir sur ces îlots déserts) à ses côtés — commençant par le dit-Van Gogh, puis le sieur Picasso et, de fil en aiguille, tout le panthéon artistique — afin qu’ils jouent de leur palette en duo avec lui, devant son phare et sa mer à lui. Cela les amuse beaucoup, et même davantage, qu’on s’empare de leurs pinceaux, de leur art si cordialement, avec une si grande simplicité, dans un site pareil et surtout avec pareille maestria à se glisser dans leur être post mortem. Aucun d’eux ne se fera prier de prêter sa palette, son style et tout le reste au maître-gardien de phare.

Le résultat ? Un premier album, il y a quelques années, Les phares du gardien de phare, aujourd’hui épuisé (l’album).

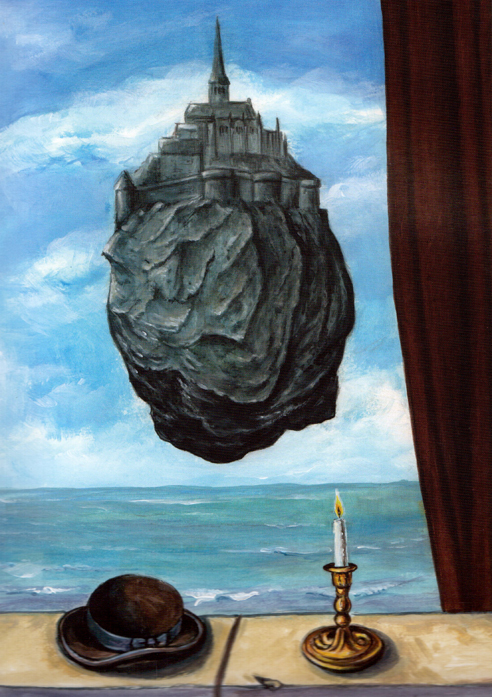

Comme l’homme — il se nomme François Jouas-Poutrel — est un récidiviste (bien connu des services du Ministère breton des Arts), il vient donc de recommencer. CQFD. Mais pour donner le change aux collectionneurs à ses trousses qui le croient encore veilleur fantôme des phares et des balises en mer d’Iroise ou de Manche, il a passé le Couesnon, petit fleuve gringalet aux confins orientaux de Bretagne, qui, filet d’eau merdique changeant de cours comme de chemise, « jadis en sa folie, mit Saint-Michel en Normandie ». Notre homme a trouvé asile artistique en cette terre lointaine, a posé son chevalet facétieux face à ce cher vieux Mont Saint-Michel. Qui allait, le bienheureux, en voir de toutes les couleurs, de tous les styles et de tous les pays, quelques mois durant, du Greco à Calder, de Byzance à Soutine, de Bécassine à Popeye, de Van Gogh (encore lui !) à Basquiat, conviés, sous la houlette du bon berger Jouas-Poutrel, à péleriner à leur tour, palette en main, à l’ombre du Mont Saint-Michel, mille ans après la fondation de l’Abbaye. Sujet imposé à tous ces mécréants (Rouault, Utrillo et Greco exceptés) : le Rocher mystique et sa flèche surmontée de l’Archange tueur de dragon. Bien que François Jouas-Poutrel ait tenu fermement en main ce pandémonium d’artistes revenus pour l’occasion sur terre — au point, pour plus de sureté, de tenir avec eux leurs pinceaux, de choisir leur angle de vue respectif, leurs couleurs et le reste, leur laissant juste leur style —, Van Gogh (décidément !) n’a pu s’empêcher de nimber le Mont d’une pluie d’étoiles jaunes comme s’il surplombait Saint-Rémy de Provence, Magritte d’en faire un rocher en lévitation au-dessus de la mer, au centre d’une fenêtre bordée de rideaux, Utrillo, pris d’absinthe, de se croire dans les montées blanches de Montmartre (vins et liqueur en vente à l’estaminet sur la gauche), Kandinsky de réinventer une fois de plus l’abstraction lyrique un siècle exactement après l’avoir fait au Blau Reiter, Renoir de foutre (non, mauvais esprits que vous êtes ! pas au sens que vous pensez ; au sens bêtement de : placer incongrument) une baigneuse de dos se baignant nue dans la baie (superbe paire de fesses, tout de même), Derain de peindre les barques noires et rouges de la Tamise, Dufy de s’imaginer un jour de régates à Trouville, Cézanne de faire du Mont un clone de la Montagne Sainte-Victoire, et le reste à l’avenant, la palme de l’insubordination revenant à Chirico qui, homme sans foi bien qu’italien, dépose un régime de bananes à l’orée d’une cité antique dominée par les colonnes d’un Mont à la romaine (Jouas-Poutrel, in extremis, réussit à dissuader l’artiste de faire passer à toute vitesse un train à vapeur venu de nulle part, au beau milieu de la place vide que domine le Temple romain). Basquiat, quant à lui, inscrit carrément le prix du parking de la Digue à marée basse (5 dollars, comme sur un mur de Soho, downtown New York) ; Bruegel, mort en 1569, jette ses mendiants ivres sur la neige qui recouvre le Mont tel un suaire ; Christo, à son habitude, empaquète toute la sainte boutique ; et Malévitch — il ne faut surtout pas se fouler, mec ! — transforme son Carré noir sur fond blanc en un Triangle de même facture, couleur et proportion.

C’est, on l’aura compris, mimétique de chez Mimétique, drôle de chez Drôle, réussi de chez Réussi.

Surtout, l’art du pastiche en peinture poussé à une extrémité presque parfaite, mais décalée sur un sujet arbitraire, totalement incongru, parfaitement étranger aux soixante-six peintres revus et corrigés par l’ex-gardien de phare, fait ressortir à un point rarement vu le making of (autrement dit la fabrication), « l’os », le squelette et les divers « trucs » de dessin et procédés de peinture, de chacun des artistes réunis par François Jouas-Poutrel. Technique, tour de main, « patte » et autres choses de métier qui, mises toutes ensemble, dûment fondues, lissées et structurées en un tout solidaire dont on ne distingue plus les composants, constituent l’invention et le système, en un mot le style — on dirait aujourd’hui, barbarismes bien de chez nous, l’ADN ou l’idiosyncrasie — cher à chaque artiste, et son génie propre.

Belle leçon de déconstruction-reconstruction simultanée de la peinture, qui n’est pas sans rappeler les meilleurs pastiches en littérature, de Proust (Pastiches et mélanges) pour qui cet exercice, Ô combien salubre et formateur, était de la critique littéraire en action, à Reboux et Mullër (À la manière de…) et à Patrick Rambaud pastichant Simone de Beauvoir (La farce des choses) et Marguerite Duras (Virginie Q.)

Au-delà de l’hommage à ses soixante-six ainés, François Jouas-Poutrel, critique d’art en action ? Allez savoir.

Et que tout cela, en plus de la peinture, vous encourage à péleriner une nouvelle fois au Mont Saint-Michel, cette bonne vieille attraction chrétienne, dont vous conclurez l’ascension spirituelle (à genou comme il se doit, ainsi qu’aux bons vieux temps) par une omelette Ô combien baveuse à l’auberge de la célèbre Mère Poularde.