Films documentaires inédits sur les camps : au Mémorial de la Shoah, images tournées par George Stevens, John Ford, Samuel Fuller. Des cinéastes de claquettes et de westerns, rappelés ici soudain à la réalité réelle. Ce n’est plus Fred Astaire qui danse, ni John Wayne qui chevauche sa monture sous un soleil orange en plissant tous ses yeux. Ce sont les amoncellements de cadavres décharnés de Dachau, de Falkenau. Films de fiction intégrant les camps : Shutter Island de Scorsese, La Rafle, Le Convoi de la honte, Liberté. Le débat (la « querelle ») Lanzmann/Haenel. Toute agitation autour des camps pose (incessamment, épuisamment) la question de la réalité, de la fiction, du document, de la création, de l’imaginaire.

La première chose, la toute première, c’est de déclarer que les camps de la mort, juste après leur réalité, c’est-à-dire leur découverte, sont retournés quelques années dans la fiction ; Primo Levi raconte très bien que, lorsqu’il allait témoigner dans les écoles, personne ne s’intéressait à ces histoires de camps : il fallait soit oublier, doit dénier, soit rester incrédule. Oubli, déni, incrédulité sont trois catégories (parfois connexes) de l’imaginaire. Les camps ont donc déjà passé quelques années dans la fiction : de la fin de la guerre au milieu des années soixante-dix, ils ont cessé d’appartenir à la réalité. On pouvait les adapter au cinéma, au théâtre (Si c’est un homme le fut en 1964), cela ne posait aucun problème : c’était de l’imaginaire dans de l’imaginaire, de la fiction dans de la fiction, puisque la Shoah avait été soustraite au monde, au monde physique et intellectuel, moral, concret. On n’en parlait pas ; on ne voulait plus en parler ; on refusait d’aborder frontalement le sujet : parce que les bourreaux se plaisaient à fixer cette période dans un refus de voir les choses en face, bien en face, tout en face, que les victimes ne pouvaient trouver les mots, la voix, pour prononcer, énoncer et décrire leur cauchemar, que les autres, tous les autres, les non-témoins, les non-« concernés », les nouvelles générations ne parvenaient pas à se sentir concernés par cette abstraction, par cette Mémoire qui n’entrait pas dans leur vécu, leur chair, leurs souvenirs.

La seule réalité des camps habitait donc à l’intérieur des anciens déportés eux-mêmes et de leurs tortionnaires, tous enclos dans un silence paralysés, une expression hésitante, un discours heurté, chaotique. Longtemps, les camps de la mort ont été situés sur une autre planète que la nôtre, dans un espace-temps distinct, et quand les soldats russes, quand les soldats américains sont arrivés à Dachau, ont découvert Auschwitz ou Treblinka, il a fallu que la réalité qui leur était soumise parvienne, alors qu’ils étaient des témoins directs, jusqu’à leur entendement. Cette réalité qu’ils avaient sous les yeux, qu’ils avaient à portée de main, cette réalité qu’ils tenaient dans leurs mains mit quelques secondes, parfois des minutes, des heures à pénétrer leur conscience, leur entendement. Ils ont vu bien avant de croire. Non seulement ils ne pouvaient en croire leurs yeux, mais il a fallu un laps de temps pour que voir (non pas seulement croire, mais voir) ce que leurs yeux voyaient, croyaient voir.

Ces soldats, jeunes, moins jeunes, assez jeunes, étaient livrés à une matière inédite. Ils étaient au milieu d’une réalité qui n’avait jamais, jusque-là, habité ni dans la réalité ni dans la fiction. La réalité de Dachau n’avait jamais été une réalité jusqu’à ce jour. La réalité de Falkenau n’avait jamais été une réalité, depuis que la réalité existait. Mais la réalité de Dachau n’avait jamais, tout comme celle de Falkenau, ou de Bergen-Belsen, été une fiction non plus. Auschwitz, avant sa découverte par les Alliés, n’avait jamais été situé ni dans le réel ni dans l’imaginaire. Personne n’avait pu en éprouver l’expérience, ni dans son vécu ni dans ses cauchemars, dans sa fiction personnelle ; et même dans les romans les plus fulgurants, les plus lucides, dans les nouvelles les plus noires et les plus pessimistes au sujet de l’homme et de son corollaire obligé qui est le Mal, personne n’avait approché cette vision qui, là, avec la tranquillité qu’arbore toujours la réalité même en ses violences les plus extrêmes, se déroulait sous les yeux des « libérateurs » des camps.

Ces soldats, jeunes, moins jeunes, assez jeunes, étaient livrés à une matière inédite. Ils étaient au milieu d’une réalité qui n’avait jamais, jusque-là, habité ni dans la réalité ni dans la fiction. La réalité de Dachau n’avait jamais été une réalité jusqu’à ce jour. La réalité de Falkenau n’avait jamais été une réalité, depuis que la réalité existait. Mais la réalité de Dachau n’avait jamais, tout comme celle de Falkenau, ou de Bergen-Belsen, été une fiction non plus. Auschwitz, avant sa découverte par les Alliés, n’avait jamais été situé ni dans le réel ni dans l’imaginaire. Personne n’avait pu en éprouver l’expérience, ni dans son vécu ni dans ses cauchemars, dans sa fiction personnelle ; et même dans les romans les plus fulgurants, les plus lucides, dans les nouvelles les plus noires et les plus pessimistes au sujet de l’homme et de son corollaire obligé qui est le Mal, personne n’avait approché cette vision qui, là, avec la tranquillité qu’arbore toujours la réalité même en ses violences les plus extrêmes, se déroulait sous les yeux des « libérateurs » des camps.

L’esprit humain a besoin d’un temps de latence pour faire basculer dans la réalité les réalités inimaginables. Il les digère d’abord en les faisant patienter dans une catégorie de la fiction, une salle d’attente où la réalité, avant d’être reçue en tant que telle, et traitée, doit passer une sorte d’examen. Les soldats américains ont d’abord vu une fiction. C’est une fiction qui n’a pas duré. Ce n’était pas une fiction appelée à durer. C’était une fiction de digestion. C’était, autrement dit, une fiction d’assimilation. Une fiction d’acceptation. On pourrait dire aussi, et cela serait plus juste encore : une fiction d’adaptation.

Avant d’avoir pu être « réels », les charniers de Dachau, les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau ont dû patienter dans un sas, en attente de « réalitéisation ». Le monde physique, soudain, cessait d’être acceptable. Le cerveau humain découvrant ce spectacle inédit, vertigineux, indescriptible se devait, momentanément, de démissionner. L’humain ne pouvait, pour quelques instants, que démissionner de l’humain. Voir les charniers, même en étant devant ces charniers, n’était pas immédiatement possible. Ils étaient voilés par quelque chose : une réalité qui semblait ne plus être la réalité, une réalité qui semblait être sortie de la réalité comme une voiture sort de la route et s’encastre dans un arbre. C’était une réalité qui, pour la première fois à ce niveau, cessait de se ressembler. Une réalité qui n’était plus elle-même. C’était de la réalité qui n’en était plus. C’était de la réalité, même, qui n’était pas digne d’être réelle. Les soldats « découvrent » l’horreur : ce qui veut dire qu’ils sont les premiers à se rendre sur place ; mais ce qui signifie, également, qu’ils doivent dé-couvrir cette horreur, lui ôter ce voile, cette couverture de non-réalité, d’irréalité qu’elle arbore, afin de la faire entrer dans la réalité possible, dans la réalité indéniable. Dans la réalité irréversible et qui n’est pas rêvée, cauchemardée.

Ce qui était devenu le quotidien des déportés, des gardiens, des nazis, des kapos, des chiens et des officiers du Reich, il a fallu que les soldats se l’approprient, se le conçoivent. Se le représentent. Le déduisent. La première vision des camps ne pouvait pas être réaliste. Car la réalité montrait bien là à quel point elle est infinie, qu’elle sait jouer des partitions extraordinaires, même et surtout peut-être dans le pire. La réalité montrait, définitivement, sa puissance colossale, enterrant jusqu’à la pauvre fiction, sabrant toutes les imaginations humaines jusqu’à la fin des temps.

Mais une contradiction nous parvient aussitôt : ce réel avait été imaginé. Ce réel avait été pensé. Par des hommes. Les camps de la mort avaient été pensés. Imaginés. Et même si, dans leur élaboration finale, dans leur précision et leur efficacité dernière, ils furent le résultat, aussi, de tâtonnements et d’expériences, de ratés, de faux départs, même s’ils furent le fruit d’un certain pragmatisme, ce pragmatisme n’était que la suite, la conséquence d’une imagination première.

Et là, nous voyons poindre un paradoxe qui n’est pas simple à décrire. Les paradoxes simples à décrire appartiennent généralement aux mathématiques. Dans la réalité, dans le monde réel qui pique et qui se joue devant nous, et dans lequel nous jouons nous-mêmes, les paradoxes sont plus subtils, parce qu’ils sont toujours des apparences de paradoxes. Ce que nous appelons paradoxe en mathématiques résulte soit d’une contradiction logique, soit d’une erreur de raisonnement, soit d’un jeu de sens, d’un jeu de mots entre deux définitions, entre deux théories, entre deux référentiels, mais dans la réalité il en va tout autrement. Dans la réalité, ce que nous appelons un paradoxe n’en est pas un, n’en est jamais un : c’est notre paresse et nos limites, notre esprit de manichéisme et d’oppositions, notre esprit de catégories et de contrastes qui ne sait pas voir la complexité d’une situation réelle. Le réel n’est pas paradoxal, il est compliqué. C’est en n’en choisissant que deux faces, deux aspects, deux visages que notre esprit, notre entendement finit par opposer que nous créons nous-même le paradoxe. Un événement réel, ou bien ne contient aucun paradoxe, ou bien il les contient tous. Un événement réel les contient tous, les paradoxes. Est réel un événement qui contient tous les paradoxes du monde, qui convoque tous les paradoxes possibles, le plus possible de paradoxes.

Le paradoxe est le suivant : les camps sont un imaginaire qui s’est réalisé, puis une réalité qu’il a fallu imaginer pour la rendre réelle. Toute la difficulté, non seulement des découvreurs, des libérateurs, mais aussi des victimes, des juifs déportés, et aussi des déportés qui n’étaient pas juifs, c’était de fabriquer du réel à partir de ce réel-là. La restitution du réel est simple quand le réel est scolaire, banal, attendu, enfantin : il suffit d’employer, et c’est du journalisme, des mots scolaires et banals, et attendus, et enfantins pour le décrire. C’est du réel qui se plie volontiers, qui se prête avec amabilité, avec diligence, à sa retranscription. On en rend compte sans difficulté. C’est, là, du réel qui joue le jeu. C’est du réel qui collabore. Il y a une certaine équanimité, une certaine forme d’égalité entre la tête du réel et la tête du texte qui va le décrire, le cerner, le respecter. C’est un réel qui permet l’exactitude. Le réel correspond parfaitement à ce qui en est dit ; notre compte-rendu, c’est-à-dire le portrait que l’on a fait du réel, est ressemblant. Ce n’est pas une caricature, et ce n’est pas non plus un symbole, c’est un portrait. Notre article est réaliste. Notre description colle au réel, et le réel à notre description. Si nous étions mathématiciens, mais nous ne le sommes pas, nous dirions qu’il existe une bijection entre notre compte-rendu et la réalité. On peut partir de l’événement pour parvenir à l’écrit et cela se fait sans déperdition aucune (ou presque) ; et l’on peut, tout aussi bien, partir de l’écrit pour arriver à l’événement. Ce que nous avons écrit n’est pas l’événement lui-même, la réalité en tant que telle, mais son sosie. Son avatar. Et réciproquement. Si je dis qu’un chien s’est fait écrasé, si j’écris « ce chien vient de se faire écraser », il y a une façon de conformité de l’écrit au réel et du réel à l’écrit qui font que les deux semblent s’emboîter. Il y a une forme de proportionnalité qui est respectée entre la chose réelle et la chose relatée. Ils se situent au même niveau ; ils se regardent face à face. L’un est le miroir, très peu déformant, de l’autre. J’ai restitué le réel sans la moindre trahison ; je l’ai si bien fait (mais il est vrai que ce n’était pas très compliqué) que ce que je vous donne à lire, c’est ce réel lui-même mais sous une autre forme. Sous une forme de substitution. Si le réel dont j’ai rendu compte pouvait se métamorphoser en écrit, changer de nature, de texture, d’essence, il deviendrait aussitôt mon texte.

La restitution du réel, en revanche, est plus compliquée, est plus complexe, est plus périlleuse, demande plus d’efforts lorsque l’événement est encore moins spectaculaire qu’un chien qui se fait écraser. Par exemple, si un homme entre dans une boulangerie et demande un croissant à la boulangère, le compte-rendu de l’événement ne peut se suffire en soi. Il y a dans le cas banal, scolaire, du chien qui s’est fait écraser un contenu certes trivial, mais qui délimite l’ultime frontière entre ce qui est « intéressant » et ce qui ne l’est pas. Un chien écrasé ne vous passionne ni vous ni moi, mais nous pouvons encore considérer que cet événement constitue, il est vrai à l’extrême limite, un contenu d’information. En rendre compte n’est pas totalement absurde. Cette information n’est pas passionnante, mais il est des personnes à qui elle peut être utile, ou du moins pour qui elle peut faire sens. À qui peut-elle être utile ? Au propriétaire du chien. Par exemple. Ou aux enfants du propriétaire du chien. Ou à la mairie de Paris qui s’inquiète que, dans ce quartier, à ce carrefour, les chiens ne cessent de se faire écraser. Ou encore à la Société Protectrice des Animaux qui souhaiterait, pourquoi pas, porter plainte contre le chauffard ; contre l’assassin. Cette information, également, peut tout simplement faire sens pour les amateurs de petits faits, de faits très quotidiens et très microscopiques. Enfin, si jamais il est parmi nos amis canins une seule âme qui sache lire, elle sera peinée et concernée, infiniment, en lisant les quatre lignes sur le décès terrible et accidentel de Médor ou de Sultan (aucun autre nom de chien ne me vient à l’esprit, c’est dire si l’imagination humaine, parfois, aussi, sait être d’une insondable pauvreté).

Dans le cas de figure que nous venons de proposer, un homme comme les autres qui dans une boulangerie comme les autres demande un croissant comme les autres, l’exercice évidemment (disais-je) se complique. Car ce n’est plus une information. De la forme relatée, écrite, de cet « épisode », personne n’en veut ; aucun journal n’en voudra. Aucun rédacteur en chef d’aucune rubrique ne sera intéressé. Pourtant, cet événement sans le moindre intérêt pour aucun lecteur au monde (il n’intéresse ni le client lui-même ni la boulangère) a malgré tout la possibilité, comme tout événement au monde, d’être décrit. Par un journaliste ? Nous venons de voir que non, nous venons de dire que non. Mais par un écrivain, oui, évidemment. Seul un écrivain peut s’emparer de ce microscopique-là. Régis Jauffret peut, sur ce seul épisode qui n’en est pas un, écrire une « microfiction » époustouflante. Il a bien tenu quatre-cents pages, dans Univers, univers, sur une femme mettant un gigot au four. Dans ce cas de figure, la retranscription simple n’est pas possible. La retranscription plate n’aurait pas de signification : cette situation boulangère, d’un total manque d’intérêt, ne peut être que transformée en œuvre d’art (la peinture également, évidemment, qui aime représenter des pommes dans une assiette). Il faut donc une description par exagération ou par stylisation. Par exagération, c’est le récit qui est amplifié : on fait prendre aux choses une tournure soudain exceptionnelle : description apocalyptique du physique de l’homme, de la tête de la boulangère ou de l’allure du croissant, à moins que cette boulangerie soit la dernière au monde à vendre des croissants et que ce croissant était le dernier, oui, l’ultime croissant de toute l’histoire de l’humanité, et alors par la fiction tout revêt un sens, il y a mise en perspective. Le réel a perdu en exactitude, mais il reste « vrai » dans le sens où l’écrivain qui s’en est emparé a injecté en lui la part de vérité qu’il voulait y placer – si cet « événement » était anodin pour lui, il n’aurait pas choisi celui-là ; à moins que ce ne soit l’aspect particulièrement anodin de la situation qui, justement, ait aiguisé son intérêt. L’autre issue possible pour décrire cette histoire qui n’en est pas une, ce non-événement boulanger, c’est l’option stylistique : une épreuve pour la virtuosité, mais pas seulement. Bien sûr que c’est sur une pomme qu’on voit le mieux qui est Manet, sur un nénuphar qui est Monet, ou sur un couteau posé sur une table de cuisine qui est Chardin (la banalité d’un événement sert de support à la présentation d’un style, d’une école, d’un mouvement). Mais par style, nous ne pensons pas à la virtuosité : transcender l’événement sans contenu de l’achat d’un croissant par un quidam, par un délire baroque serait un vain exercice, une prouesse adolescente. Ce que j’entends ici par « style », c’est au sens où Proust eût décrit cet épisode. (J’allais écrire (un peu pour faire le malin, un malin scolaire mais un malin quand même, un petit malin qui tente un effet dans une dissertation) : « au sens où un Proust eût décrit cet épisode », mais je viens de m’apercevoir à quel point cette figure de style, de rhétorique, est débile ; c’est une des plus débiles qui soient, car il n’y a, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais qu’un seul et unique Proust : Marcel, Marcel Proust.)

Dans le cas de figure que nous venons de proposer, un homme comme les autres qui dans une boulangerie comme les autres demande un croissant comme les autres, l’exercice évidemment (disais-je) se complique. Car ce n’est plus une information. De la forme relatée, écrite, de cet « épisode », personne n’en veut ; aucun journal n’en voudra. Aucun rédacteur en chef d’aucune rubrique ne sera intéressé. Pourtant, cet événement sans le moindre intérêt pour aucun lecteur au monde (il n’intéresse ni le client lui-même ni la boulangère) a malgré tout la possibilité, comme tout événement au monde, d’être décrit. Par un journaliste ? Nous venons de voir que non, nous venons de dire que non. Mais par un écrivain, oui, évidemment. Seul un écrivain peut s’emparer de ce microscopique-là. Régis Jauffret peut, sur ce seul épisode qui n’en est pas un, écrire une « microfiction » époustouflante. Il a bien tenu quatre-cents pages, dans Univers, univers, sur une femme mettant un gigot au four. Dans ce cas de figure, la retranscription simple n’est pas possible. La retranscription plate n’aurait pas de signification : cette situation boulangère, d’un total manque d’intérêt, ne peut être que transformée en œuvre d’art (la peinture également, évidemment, qui aime représenter des pommes dans une assiette). Il faut donc une description par exagération ou par stylisation. Par exagération, c’est le récit qui est amplifié : on fait prendre aux choses une tournure soudain exceptionnelle : description apocalyptique du physique de l’homme, de la tête de la boulangère ou de l’allure du croissant, à moins que cette boulangerie soit la dernière au monde à vendre des croissants et que ce croissant était le dernier, oui, l’ultime croissant de toute l’histoire de l’humanité, et alors par la fiction tout revêt un sens, il y a mise en perspective. Le réel a perdu en exactitude, mais il reste « vrai » dans le sens où l’écrivain qui s’en est emparé a injecté en lui la part de vérité qu’il voulait y placer – si cet « événement » était anodin pour lui, il n’aurait pas choisi celui-là ; à moins que ce ne soit l’aspect particulièrement anodin de la situation qui, justement, ait aiguisé son intérêt. L’autre issue possible pour décrire cette histoire qui n’en est pas une, ce non-événement boulanger, c’est l’option stylistique : une épreuve pour la virtuosité, mais pas seulement. Bien sûr que c’est sur une pomme qu’on voit le mieux qui est Manet, sur un nénuphar qui est Monet, ou sur un couteau posé sur une table de cuisine qui est Chardin (la banalité d’un événement sert de support à la présentation d’un style, d’une école, d’un mouvement). Mais par style, nous ne pensons pas à la virtuosité : transcender l’événement sans contenu de l’achat d’un croissant par un quidam, par un délire baroque serait un vain exercice, une prouesse adolescente. Ce que j’entends ici par « style », c’est au sens où Proust eût décrit cet épisode. (J’allais écrire (un peu pour faire le malin, un malin scolaire mais un malin quand même, un petit malin qui tente un effet dans une dissertation) : « au sens où un Proust eût décrit cet épisode », mais je viens de m’apercevoir à quel point cette figure de style, de rhétorique, est débile ; c’est une des plus débiles qui soient, car il n’y a, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais qu’un seul et unique Proust : Marcel, Marcel Proust.)

Proust, capable de faire tenir l’histoire de l’humanité dans un peu de fromage blanc où quelques fraises sont écrasées, Proust, capable, mais Joyce aussi, de faire entrer dans un homme demandant un croissant plus de sensations, de vertiges, d’humanité, de complexité, de douleurs, de regrets, de bonheur que n’importe quelle saga historique illisible. Il y a « exagération », là, aussi, mais évidemment, cette retranscription n’apparaît exagérée que pour celui qui ne sait pas voir la réalité, la sentir sous tous ses aspects, avec tous ses visages simultanés : car Joyce et Proust (ils ne sont pas les seuls, voici Faulkner, voici Kafka qui entrent dans la boulangerie et demandent un croissant, et ne s’en remettront jamais car c’est un épisode décisif, important, soudain rendu vital) font entrer l’événement dans leur sensibilité, leur intelligence et leur culture, l’événement boulanger du croissant est aspiré par leur génie qui lui donne de l’importance et du sens, lui restitue toute sa vérité. Sa légitimité. Sa primauté. Ces hommes-là, de génie, sont des mouches : ils ont mille paires d’yeux, kaléidoscopiques. Ils savent, pour voir et détecter, comprendre et se souvenir, utiliser tous les prismes : du coup, ils ont accès à toutes les facettes. Eux n’exagèrent pas ; c’est leur sensibilité géniale qui amplifie. C’est leur « subjectivité » (insupportable mot) qui fait tourbillonner la boulangerie et l’envoie dans une galaxie spéciale, et tout, du croissant et du client, de la boulangerie et de la boulangère, devient universel, s’universalise. Nous parlions tout à l’heure de bijection entre la réalité plate et le compte-rendu plat de cette plate réalité. Ici, nous sommes en face d’une injection : il y a plus d’éléments dans l’ensemble d’arrivée (la description littéraire par un génie) qu’il n’y en a (en apparence !) dans l’ensemble de départ (la réalité).

Dans le cas (et c’est le troisième cas de figure, le cas de figure qui aujourd’hui nous occupe) des camps de concentration, il en va tout autrement. Nous avons devant nous une réalité non pas banale, non pas microscopique, mais énorme ; mais monstrueuse. Nous avons, qui se dresse devant nous, une réalité trop grande, une réalité qui déborde, qui déborde de tout et de partout. C’est une réalité qui fuit. Une réalité qui est une manière de tsunami. C’est une réalité gigantesque qui nous dépasse, dépasse la fiction, et se dépasse elle-même comme réalité. C’est une réalité qui se surpasse elle-même. Nous sommes totalement dépassés par elle, sonnés. Comment opérer cette fois ? Comment décrire ? Comment témoigner ? Comment dire ? Comment communiquer ? Comment « informer » ? Comment raconter ? La bijection (qui est la solution « journalistique ») est impossible : aucune prose, au monde, n’égalera en horreur, en terreur, en souffrance, l’horreur réelle, vécue. L’horreur dans le texte et l’horreur dans la chair ne peuvent communiquer. Les fils sont coupés. Pas de liaison. Pas de solution possible pour dire, pour dire « au prorata ». La Shoah n’a pas son sosie dans le récit ; n’a pas son avatar imprimé, relaté. Décrit. Narré. Aucune prose n’est à la hauteur. L’injection (qui est la solution « artistique ») n’est pas envisageable non plus : l’ensemble de départ, la réalité, est un milliard de fois plus riche, plus complexe, plus touffu, que tout auteur, fût-il génial, parviendra à en faire. Nous sommes dans une situation de surjection. Il faut enlever pour rendre compte. Il faut soustraire. Seul un appauvrissement de la réalité permet un récit de l’horreur. Tel est le paradoxe diabolique de la Shoah. Il faut vider cette réalité trop pleine pour la transmettre. Pour rester « réaliste », la réalité doit l’être moins qu’elle ne l’est en vérité. Qu’elle ne l’est en réalité.

Retrancher de la réalité à la réalité n’est pas ici qu’une technique : le déporté n’a pas le choix. Le soldat qui libère le camp non plus. Et c’est pourquoi le second film : parce qu’il ne sait pas quoi dire, et que l’image témoignera en lieu et place des mots. Elles sont rares, les occasions, dans l’histoire de l’humanité, où l’image est plus « intelligente » que la parole (est plus « intelligible » que le mot). Retrancher de la réalité à la réalité, qu’est-ce donc, pour celui qui narre ? C’est, comme si cette horreur continuait (puisque cette horreur est vouée, dans son partage communiqué entre tous les hommes à être atténuée, à être amputée d’une grande part de sa réalité, et donc à être amputée d’une grande partie d’elle-même), c’est, disais-je, le début de l’imaginaire. Raconter les camps est toujours un début d’imaginaire.

Il est très significatif que Primo Levi, ce rescapé de l’impensable, ait publié, et sous un autre nom, un nom qui lui n’a jamais été déporté, des livres de science-fiction. Histoires naturelles, en 1966. Et Vice de forme, en 71. Sous le nom non déporté de Damiano Malabaila. Une des histoires inspira le film Total Recall. Comment dire ? La boucle est-elle bouclée ? Nous y reviendrons.

Avez-vous vu ce film « In my country » avec Juliette Binoche et Samuel L.Jackson ? C’est un film sur l’Apartheid en Afrique du Sud et qui rejoint votre sujet. Au lendemain de l’élection de Nelson Mandela, ce dernier crée la Commission Vérité et Reconciliation où les bourreaux, les maltraitants vont parler, où les maltraités, les torturés, les enfants victimes, les mères et les pères épleurés d’avoir perdu leur enfant vont aussi témoigner des souffrances incroyables qu’ils ont vécues. Cette Commission itinérante organise des auditions entre les uns et les autres, entre les torturés et les tortionnaires. Sont évoqués ainsi les crimes des uns, odieux, atroces, et les douleurs des autres, inconcevables. C’est très proche de la Shoah, hormis les chambres à gaz. Comment décrire, témoigner, informer, raconter, dire ? Demandez-vous. Nelson Mandela vous répond : il faut réconcilier ces hommes, ces hommes et cette déchirure, alors on pose des mots : les uns affrontent leur monstruosité et les autres évoquent leurs larmes. C’est très dur, c’est périlleux, mais on ne ne se tue plus dans cet échange, on s’écoute. On entend, on ose dire les faits, on s’affrontent du regard, on se parle l’un en face de l’autre, on se pose des questions. C’est ainsi qu’on aurait du faire en 1945. Le procès de Nuremberg n’a pas permis cet échange difficile certes, mais indéniablement humain, indéniablement utile et salutaire pour sauver des peuples. La déchirure est là, l’horreur existe. Il faut l’évoquer entre les deux camps, il faut se le dire de soi à soi, du bourreau face au torturé. Que l’un donne son image à l’autre. Et vice-versa.

La difficile réconcilitaion entre les hommes passe par cette prise de conscience collective, j’ai bien dit collective. Elle passe aussi par le pardon, mais elle ne passe pas par l’oubli.

Cher Yann Moix, ce beau récit a d’au moins en partie un lien avec votre précédent écrit sur le passé et le futur, et les réalité « poubelles ». Dans mon commentaire sur l’argument j’ai évoqué des interprétations possibles pour expliquer la formation du cours du temps, de notre incompréhension de sa dynamique, de la ligne de l’horizon qui nous échappe.

J’ai mis aussi en relief l’importance des récits dans un imaginaire élaborés à partir d’un événement réel. C’est en fait une opération injective du réel dans le domaine des arrivées possibles. En tout cas une possibilité rendue acceptable par le respect d’une déontologie, celle de l’écrivain, par un besoin de vérité et d’honnêteté dans la démarche de la création.

On peut se poser la question si ce récit de la réalité restera-t-il confiné au seul imaginaire ou deviendra-t-il un jour une réalité ? C’est bien une question liée au principe de transformation de l’imaginaire en nous-mêmes et qui au passage vient àmodifier notre façon de concevoir, de penser et d’agir.

Le lecteur après coup n’aura plus la même perception du réel d’avant lecture. Nous pourrions exprimer l’écriture d’un événement réel comme une surjection de l’imaginaire sur le réel. Ce qui veut dire que l’imaginaire raconté n’admet pas une inversion dans le réel car son retour n’a pas cette proprieté bijective..

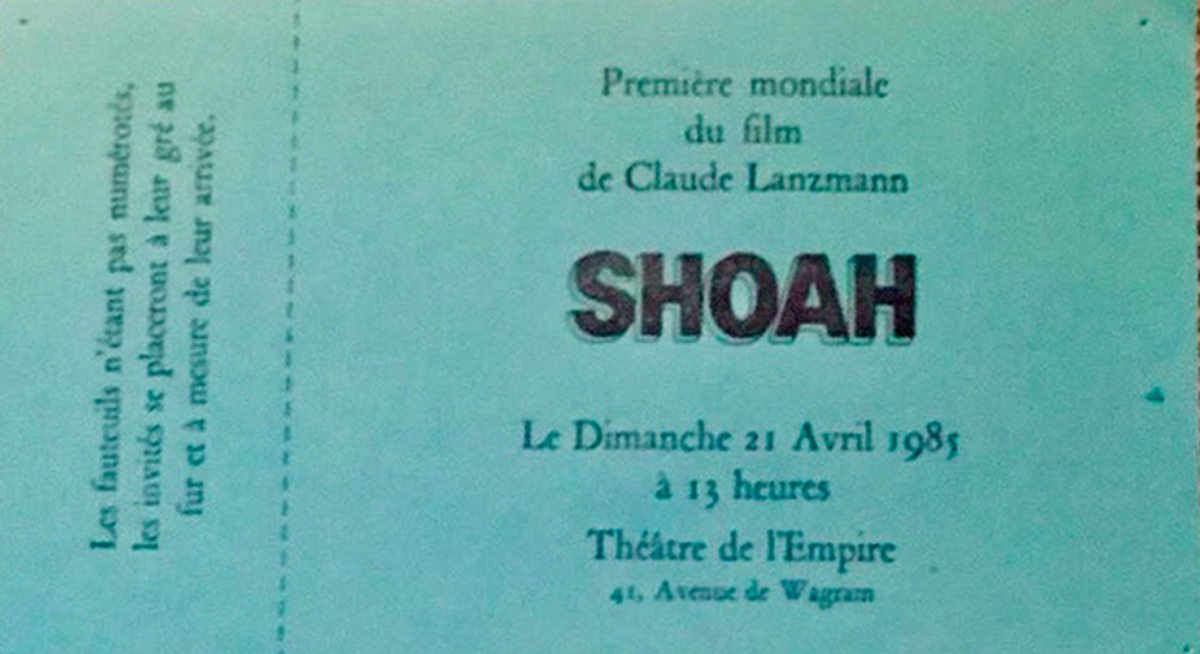

D’où le cri de désespoir de Claude Lanzmann, la mise en garde de révisionnisme de la Mémoire de la Shoah par Bernard-Henri Lévy.

Pourquoi la Mémoire de la Shoah serait-elle si importante pour l’Humanité entière et pas seulement pour les Juifs ?

Parce qu’elle est une arme puissante, terrible, pour tous ceux qui se battent contre le racisme et l’antisémitisme. Elle appartient à tous les peuples, à ceux qui n’ont pas souffert la barbarie du racisme, qu’à ceux qui dans leur histoire ont subi les massacres et les génocides. Ils pourront se reconnaître dans une souffrance identique. Si la dimension de la Shoah est absolument incommensurable, en revanche ne l’est pas l’intensité de la douleur, identique pour chacun de ceux qui ont souffert.

Vous, Yann Moix, pointez du doigt ce qui vous semble un paradoxe : les camps sont un imaginaire qui s’est réalisé, puis une réalité qu’il a fallu imaginer pour la rendre réelle, dites-vous.

Au fait cet imaginaire s’était déjà produit et il n’y avait strictement rien d’autre à imaginer que sa mise en application et son extension. Le Mal, laissé à soi-même, sait se multiplier en métastasant comme la tumeur.

Dés la fin du XIXe siècle le racisme contre les Noirs a servi de test d’organisation de ce qui sera fait plus tard avec l’extermination programmé du peuple juif. Les habitants de la Namibie, les Hereros, seront massacrés par les parents de ceux-là mêmes qui accompagneront Hitler au pouvoir. Le gouverneur de la Namibie fut à l’époque un certain Heinrich Göring, père du numéro deux du nazisme.

Les méthodes appliquées contre les populations Herero donnent un aperçu de la réalité qui sera réservée aux Juifs plus tard : déportations, ghettos dans les réserves raciales, esclavages, exécutions par balle, confiscations des terres et des biens. Ce sont les Allemands du II Reich qui avaient décrété l’extermination de ces populations :

« Tout Herero aperçu à l’intérieur des frontières allemandes sera abattu. Ni femmes, ni enfants seront épargnes, tous seront fusillés ». L’élimination industrielle des hommes, femmes et enfants fut planifié par l’empoisonnement de l’eau des puits.

Les survivants furent en suite regroupés par les Allemands dans des camps appelés Konzentrationslager, terme utilisé pour la première fois le 14 janvier 1905.

Dés leur arrivée dans ces camps de travaux forcés, clos par des hauts barbelés, les Hereros furent marqués par deux lettres : GH (Herero capturé).

Des expérimentations médicales, anthropologiques, génétiques, furent effectuée par le docteur Eugen Fischer sur les prisonniers, les transformant en véritables cobayes humaines dans ces camps de l’horreur et de mort. Ce même Fischer en suite pris part à l’avènement d’Hitler et dirigea l’institut d’anthropologie d’hérédité humaine et d’eugénisme de Berlin. Il collabora avec les S.S. et forma entre autres son fidèle assistant, le futur bourreau d’Auschwitz, Josef Mengele.

Tout cela fut documenté et porté à connaissance par des livres publiés déjà en 1933. Hitler ne fut pas obligé à imaginer aucune nouvelle solution à appliquer au problème des Juifs mais simplement d’utiliser dans le domaine des lois déjà en vigueur sous le II Reich.

Le seul paradoxe que je peux donc relever et condamner ce n’est pas tant celui de l’imaginaire, de la fidelité de l’écriture mais celui de la méconnaissance volontaire et coupable face aux agissements du Mal, du laissé-faire de la société de l’époque, de sa terrifiante indifférence, qui nous fait crier à la complicité.

c’est quoi ce goulash à la mord moix le… ?