Dans une petite ville des montagnes afghanes, poussière au bord du monde, git le corps d’un chef de guerre. La balle tirée dans la nuque par l’un de ses hommes a plongé le fier guerrier, lui qui devait mourir au champ d’honneur, dans le coma. A son chevet sa très jeune épouse veille. Jour après jour elle prie, chasse les mouches, change la perfusion qu’elle remplace par un mélange d’eau sucrée et salée quand vient à manquer l’argent, lave enfin le corps inerte du gisant marmoréen. La région est en guerre, des hordes de talibans y pratiquent leurs exactions, mais la femme refuse de fuir car, par delà son sommeil de mort, le mari exerce toujours sa terrible autorité. Elle justifie au dormeur le moindre de ses déplacements, lui fait part des incidents du quotidien puis, au détour d’une phrase, dévoile sa pensée, souffle ses attentes à cet homme qui ne l’a pas laissée l’aimer et dont elle n’a connu que la violence. Le murmure devient revendication, la parole se libère en un long monologue où l’épouse, perdue dans les ruines et la désolation, révèle à elle-même un désir écrasé par le poids de la soumission. L’époux devient alors sa pierre de patience, un garde-fou pour l’empêcher de basculer dans la folie. La rencontre inattendue d’un jeune combattant, qui veut d’abord la violer, achève de libérer sa féminité captive. Lui ne veut pas faire la guerre, il ne cherche que l’amour ; leur étreinte est une nouvelle possession de la chair quand le mari, jadis jouisseur tout puissant, est désormais prisonnier de son propre corps. Mais pour que la libération soit totale, pour qu’enfin éclate la pierre de patience, il faudra encore un dernier secret…

Il était à craindre que la forme quasi monologuée du scénario, le huis clos entre l’épouse et le mari, ne fige dans une forme hautement théâtralisée la mise en scène. Il n’en n’est rien. Les excursions de l’épouse dans la ville assiégée à la recherche d’eau, de nourriture ou de médicaments, ses visites à sa tante, tenancière d’une maison close, desquelles jaillit le besoin de dire l’intime, rythment la narration en retardant le moment de la prochaine révélation. Quelques flash-backs se présentent sous la forme de récits enchâssés où transpire l’absurde d’une société hautement patriarcale ; le père qui accorde à ses cailles infiniment plus de valeur qu’à sa femme ou à ses filles, la scène du mariage où le mari retenu au front n’est présent que sous la double forme d’une photographie et d’un poignard, et surtout cette peur viscérale du rejet qui pousse au renoncement, à la négation absolue de soi.

Mais la force du film d’Atiq Rahimi, adapté avec l’aide de Jean-Claude Carrière, habitué des transpositions littéraires au cinéma (Un amour de Swann, Valmont, Cyrano de Bergerac), réside en ce qu’il n’est pas purement politique. Par delà l’obscurantisme que dénoncent les souvenirs de l’épouse s’esquisse un portrait de femme d’autant plus poignant que son centre de gravité, l’exploration du désir, en consacre l’universalité. Nous ne saurons jamais son nom, qu’importe, en elle doit se fondre les avatars de la féminité ; l’enfant soumise, l’hétaïre lassive ou encore la divine prophetesse.

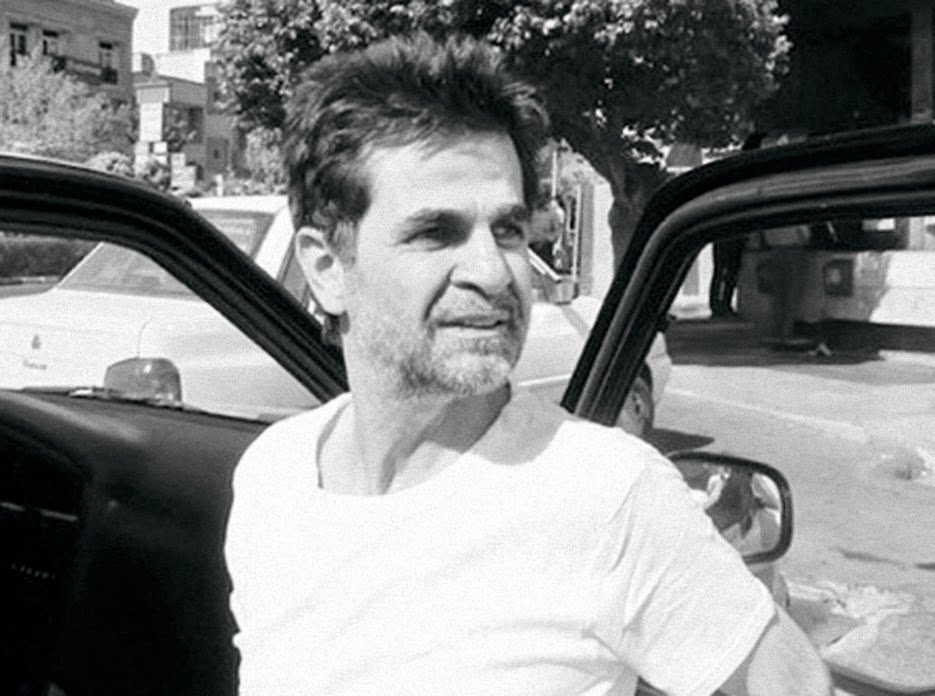

L’actrice iranienne Golshifteh Farahani transcende littéralement le texte de Rahimi. Exilée d’Iran depuis cinq ans pour s’être affichée sur un tapis rouge sans foulard, elle ne connaît que trop bien les frustrations de son personnage. Sa beauté sombre est celle d’une reine de tragédie. Le dépouillement du cadre souligne son visage de bronze. On la rêve en Bérénice ou en Phèdre, attisant de son timbre grave les braises du verbe racinien. La caméra flotte autour de ses boucles noires, son oeil de velours, d’abord inquiet et larmoyant, s’allume doucement d’une irrépressible fièvre à mesure que progresse le flot des révélations. Sous un ciel de craie, au milieu des cendres, elle est une flamme vive à la chaleur de laquelle l’humanité trouve un refuge.

Assurément, Syngué Sabour est l’un des films les plus intelligents réalisés ces dernières années sur la condition de la femme et les modalités de son affranchissement, car il substitue à la caricature féministe tout la beauté et la vigueur du désir.