La petite bande met en scène une série de garçons qui apparaissent très vite comme les notes d’une Gnossienne d’Erik Satie. Même variation, même apparente simplicité, même mélancolie, même fugacité dans la manière du narrateur d’évoquer Hadrien, François, Pierre-Marie, Laurent, Jacques… Il a dans la vingtaine quand il les retrouve. Ils se sont connus jadis au Lycée Jean-Baptiste Say à Paris, dans le XVIe arrondissement. Jadis, car déjà les souvenirs s’imposent entre eux, les déforment autant qu’ils les rapprochent. On se rappelle des promesses, un dandysme, des filles qui avaient un temps d’avance sur leur voisin de pupitre, des quêtes liées aux idées, aux sens, aux rencontres. On a déjà vieilli, même si, dans cette première partie du roman qui en compte deux, la sensation d’avenir existe encore. C’est une exploration rarissime d’une certaine sensibilité masculine qui paraîtra d’autant plus feutrée qu’elle concerne des êtres appartenant à ce qu’on appelle « la grande bourgeoisie. » Mais pour qui, à l’inverse, a connu le désœuvrement parmi les halls, les toits, les parkings des barres et des tours de l’Est parisien, leur ennui, leur mépris du travail, leur esthétique de la grande vie, leur pudeur, leur inadaptation aux cours des choses ne lui sont pas inconnus. C’est étrange et c’est cliché, c’est la pure vérité : castes hautes et castes basses s’entendent mieux qu’avec celles qui les séparent et les haïssent : les classes moyennes, aisées, moins aisées, petites-bourgeoises, et qui adorent la littérature pour centre-ville, la littérature édifiante, la littérature fonctionnelle justifiant leur laborieuse vie de merde.

Rien de tel dans la petite bande de Vincent Jaury. Hadrien n’entretient de passions qu’avec des prostituées – la plus intéressante, la plus blessante étant celle qui prétend ne pas l’être, devient son épouse, et lui offre les montagnes russes en guise de « stabilité ». Hadrien, c’est le dernier nabab des sensations modernes inaugurées avec le romantisme urbain – non pas le romantisme du jeune Werther, mais celui de Venise, du Palais Royal et des Tuileries vers 1750-1770. Pierre-Marie possède la mélancolie des princes anciens, un Hamlet sans le secours de la vengeance. Laurent est un aventurier de l’esprit, qui trouve dans l’étude de la déesse Isis une vision de l’Histoire universelle trahie par les hommes et cohérente avec ses propres déceptions. Certains sont guettés par un « déclassement » qui ne les inquiète pas du tout. Ce n’est pas qu’ils passent à côté de la vie, c’est que cette vie contemporaine passe à côté d’eux car ils sont d’une autre trempe, non pas des gens du passé, mais d’une dimension parallèle aux actualités où l’on s’agite, où l’on se donne un rôle social.

Le roman est construit autour d’une ellipse de vingt ans. Quand le narrateur retrouve les membres de la bande, ils ont la quarantaine. Il ne s’agit pas encore de bilan. Il s’agit simplement du tranquille travail de la mort. Auparavant, nous étions dans ce que le Japon nomme Ukiyo-e – images du monde flottant. Désormais, on passe pleinement dans le Mono no Aware – l’empathie, la sensibilité pour l’éphémère. La précision dans l’émotion caractérise le style de Vincent Jaury. Et comme il s’agit d’amitié, de vieillissement, tout devient extrêmement poignant, jusque dans la forme même du roman. Court, dense, d’une traite, plein de réminiscences, suggestif, doux, il désigne soudain par lui-même la brièveté de la vie.

Il faudrait aussi parler des lieux. Paris, le Mathis, le XVIe, la Seine. Ils sont liés à ce genre éminemment parisien qu’est la flânerie, l’art du piéton. Tradition littéraire à laquelle appartient désormais magnifiquement, pour notre pur plaisir de lecteur, Vincent Jaury.

Entretien

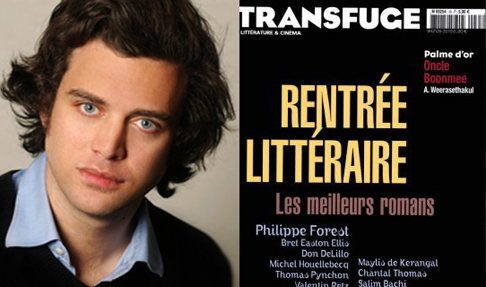

Jean-Noël Orengo : La petite bande est votre premier roman. Cependant, vous êtes le fondateur de Transfuge, qui en 2022, fête ses dix-huit ans, et vous avez la quarantaine, ce qui fait quelques décennies de lecture… Pouvez-vous justement revenir sur votre itinéraire en littérature, vos goûts, vos choix depuis vos débuts.

Vincent Jaury : Mon livre, La petite bande, s’inscrit, vous avez raison, dans une série de lectures qui m’a constitué. Il y a beaucoup de littérature étrangère, Transfuge est né de l’idée qu’il fallait s’ouvrir sur le monde. Mais en ce qui concerne ce roman, c’est plutôt du côté français qu’il faut chercher des influences qui l’innervent. Du côté du roman psychologique, dont la généalogie va de Benjamin Constant à Drieu la Rochelle, en passant par Stendhal, Paul Bourget (période d’avant sa conversion) et bien sûr le maître Proust. Il y a un américain, quand même : Fitzgerald. Comme eux, mon regard se porte plus sur le psychisme de mes personnages que sur la description d’un paysage, d’un lieu, ou d’un physique, comme chez un Flaubert ou un Gauthier. Ces écrivains que j’affectionne ont une délicatesse dans leur manière d’écrire et de saisir le monde. Ce qui m’intéresse comme ces romanciers, c’est la transcription psychologique des états d’âme de personnages, plus que la trame elle-même. Chez ces romanciers comme chez moi, vivre et l’analyse de soi s’entremêlent. Il y a un désespoir romantique chez Drieu et Fitzgerald qui me plaît, une tendresse et la beauté comme promesse de bonheur chez Stendhal qui m’émeut, une prodigieuse intelligence psychologique chez Proust.

Je suis moins balzacien, moins sociologue dans ma sensibilité littéraire. C’est l’individu que j’essaie de cerner le mieux possible, à travers ses sensations, son psychisme, non la société, à la Houellebecq.

JNO : Quelles sont les circonstances qui vous ont fait écrire ce roman plutôt qu’un autre ?

VJ : Il y a, derrière ce livre, trois idées fondatrices. D’abord, je souhaitais critiquer un cliché persistant sur la bourgeoisie, cliché de surcroît proféré par des personnes qui ne la connaissent pas et qui ne la voient que de loin, à travers des théories ou des chiffres : celui du bourgeois mercantile. Obsédé par l’argent et par la réussite. Le roman est un éloge de la bourgeoisie, geste peu tendance en littérature aujourd’hui. Je voulais faire voir sa beauté, sa puissance d’évocation, sa délicatesse, son humanité. Pour moi, ces personnages sont pourvus d’une grandeur d’âme.

Dans le même sens, moi-même étant issu de la bourgeoisie parisienne, j’ai eu envie de la montrer de plus près, de très près, individu par individu, afin que le lecteur perçoive l’hétérogénéité de celle-ci. À mes yeux, les réflexes de classe sont minimes par rapport aux dissemblances des individus. D’où mon idée de raconter l’histoire d’une petite bande de bourgeois parisiens (dont un aristocrate, précisons-le), du XVIe arrondissement, homogène en apparence, très variée quand on la dissèque intimement.

Ensuite, fruit de mon observation, d’une analyse de mes amis et de moi-même, je désirais raconter quelque chose de peu racontée. Il s’agit de cette impression, au mitan de sa vie, vers 40 ans, de se sentir déjà vieilli. Une émotion peu décrite en littérature. Une usure, un besoin de ralentissement, une impression de n’être plus de son époque, de ne plus adhérer à ses canons, de moins aimer le monde tel qu’il l’est. En un mot, n’y plus trouver sa place. C’est ce que j’appelle le vieillissement. Or cette sensation, je pensais plus jeune, qu’elle arrivait beaucoup plus tard, à la fin de la vie. C’est pourquoi j’ai voulu décrire mes personnages à deux moments de leur existence, à vingt ans, où, parce que d’un milieu favorable, le monde s’offre à eux sous les meilleurs auspices ; à quarante ans, lorsque la vie n’a pas tenu ses promesses ; ce sont les illusions perdues, dont la principale est celle d’une force vitale longue, persistante jusqu’au vieil âge. C’est pourquoi je considère paradoxalement mes personnages abîmés par la vie, comme des héros. J’écris dans le roman : « Vieillir est héroïque ». Aucun être, même secondaire, n’est pitoyable dans ce roman. Affronter le temps qui passe à partir d’un certain âge, est une angoisse existentielle terrible. C’est la hideuse peur. Mais ils sont des héros, et finiront par surpasser cette crise, chacun à leur manière.

Enfin, je souhaitais décrire la fragilité des hommes, au sens du masculin. Du mâle comme on dit aujourd’hui, de manière péjorative. Mes personnages ont tous une fêlure, plus ou moins forte. C’est cette fêlure qui les rend, j’espère, poignants. A l’heure où les hommes sont à mon sens caricaturés, parfois jusqu’à l’extrême, il me semblait intéressant de rappeler la faillibilité des hommes. La littérature est le lieu pour rappeler ce genre de vérité, contre le militantisme, qui se contente de mots d’ordre, souvent très loin de la réalité.

JNO : « Nous étions une petite bande de garçons qui habitaient dans le quartier d’Auteuil, dans le XVIe arrondissement. » C’est un incipit programmatique. Le narrateur retrouve sans cesse Hadrien, François, Pierre-Marie, Laurent, qui sont comme autant de motifs, de thèmes dirait-on en musique. Le Je n’existe ici qu’à travers les autres et le texte commence et se termine par un Nous. Parlez-nous de cette altérité romanesque qui définit votre livre.

VJ : La question de l’altérité est essentielle dans ce livre, je vous remercie de cette excellente question. Je mets en incipit une citation de Proust qui répond parfaitement bien à votre question : « L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu’en soi, et en disant le contraire, ment. »

Ces personnages, Hadrien, Nicolas, Laurent et Pierre-Marie, sont des branches d’un seul et même arbre, le narrateur. On comprend dans la partie qui lui est consacrée, que le narrateur est un être de fuite, (il quitte Paris pour s’installer à la campagne avec femme et enfants) et un être sombre (l’ombre de la Shoah plane sur ses épaules). Ces quatre personnages sont des reflets de ce narrateur : ils sont tous des êtres de désertion, ils sont tous traversés par une obscurité.

De ce narrateur, nous pourrions dire que ces personnages sont un autre lui-même.

En revanche, ce fil invisible n’empêche pas une autonomie de ces personnages. Derrière le « Nous » il y a des « Je », et chacun d’entre eux représente un archétype. Hadrien est un dandy, très proche de l’Aurélien d’Aragon, esthète nihiliste, rentier refusant ce monde qu’il juge trop petit bourgeois, trop médiocre, trop absurde, refusant le monde du travail, préférant la fête, les jolies filles, et la bibliophilie ; Pierre-Marie, lui, est un aristocrate, personnage merveilleux, avec une hauteur morale rare, dont le sang de toute l’histoire de l’aristocratie d’Ancien Régime coule dans ses veines, et qui s’effondre devant un monde moderne pour lequel il n’était pas préparé, et qu’il estime vulgaire et trop violent pour lui ; François Guerpille est un jeune homme épris de philosophie, se réfugiant dans la réaction, face à une société de la technique qui l’effraie ; Laurent, lui, fuit d’abord à l’étranger, puis dans le monde intellectuel, brillant historien, le bourgeois de gauche de la bande, dégoûté des femmes, dégoûté des injustices, dégoûté du monde terrestre, il rêve d’être un pur esprit. Sa nausée lui permet de bâtir une œuvre, qui risque d’être considérable. Il est un mélange d’Alain et de Dubourg dans Le Feu Follet.

Pour revenir à la question du narrateur, mais prise sous un autre biais, pour moi, il est l’équivalent d’un œil. Qui voit, qui raconte, qui dissèque, mais qui essaie de ne jamais juger. Sur ce point, je suis très flaubertien. Par-delà le bien et le mal. Le lecteur se fera son propre avis, le narrateur n’a pas à donner le sien.

JNO : La brièveté, la fragilité du temps vécu ensemble caractérise votre roman. De fait, forme et fond coïncident. Livre bref car brèves rencontres. L’immense sentiment d’amitié du narrateur est ramassé en quelques instants seulement – fêtes, tête-à-tête, week-end. C’est le contraire de la vie familiale. L’épaisseur du temps est elliptique. Parlez-nous de ce choix de forme, de votre rapport à la forme d’un livre, et de ce travail infiniment sélectif qu’on devine derrière ces cent trente-cinq pages.

VJ : Ce qui me semble important dans ce que vous dites, et que vous avez ressenti à la lecture, c’est « l’immense sentiment d’amitié du narrateur ». Je ne pourrais pas écrire sur ce qui ne me bouleverse pas. Mes personnages me bouleversent. Leur vie, très âpre pour certains, m’émeut aux larmes. Le terme revient à plusieurs reprises dans le livre, ce qui n’est pas anodin. Le narrateur est en parfaite empathie avec ses personnages. Je ne crois pas qu’on puisse faire un bon roman sans aimer ses personnages. Sinon ça sonne faux. La malveillance, la colère d’un narrateur contre ses personnages, entraînent de l’aigreur romanesque, une tonalité rance que j’abhorre en littérature. Comme un Léautaud qui éructe contre tous, misanthrope désagréable. Je n’aime pas les agressifs en littérature.

Ce sont, comme je le disais plus haut, des héros. Pourquoi ? Parce qu’à la fin du livre, ils se relèvent. Ils ont la tête haute. Le livre n’est pas une tragédie, à part pour François, qui meurt accidentellement.

Mes personnages ne sont pas dans un absolu désespoir, loin de là. Une tristesse due au temps qui passe et à toute sorte de désillusions les a certes affectés, mais pour reprendre ce très beau titre de roman de Luc Dietrich, il y a un bonheur des tristes. Ces personnages auraient pu dire ce que Robinson dit dans Le voyage de Céline : « J’ai assez à faire pour rester en vie. »

L’un, Hadrien, continue à vivre pour les femmes et ses livres anciens, ses deux grandes passions ; L’autre, Pierre-Marie, se guérit et trouve un sens à sa vie dans l’engagement social, le dernier, Laurent, est du côté du gai savoir, passion dévorante mais source de joie intense. Ils réussissent à surmonter leurs peines, leurs embarras à vivre. A la fin, il y a cette fenêtre. Cette lumière. Une lumière mélancolique. Car 40 ans n’est pas non plus 80 ans. La mort est là, mais à l’horizon. Je l’écris : « Incertain, au rythme lent de la marche à la mort qui ne s’affole pas encore, nous avancions fragilement. »

Aucun d’entre eux, pour échapper à la tristesse, n’aura la tentation du dogmatisme, comme dans ce très beau livre de Sébastien Lapaque, Ce monde est tellement beau, où le personnage principal, s’affranchissant de l’Immonde, trouve la Vérité dans le catholicisme. Non, ils affrontent, ils progressent, ils s’inventent des vies, chacun à leur manière, pour tenir en équilibre. La lumière est douce, fragile, diffuse, elle n’est pas une lumière grandiose ressemblant à une révélation.

Enfin, les personnages, dont le narrateur, saisissent la beauté apaisante de la mélancolie. Le regret de l’enfance. Ils en sentent confusément sa beauté. Une beauté qui sauve. Une beauté qui rend la vie plus accorte. Il y a dans ce roman, à ce titre très XIXe siècle, une beauté de la tristesse, une esthétique de la noirceur.

Il y a un autre aspect dans votre question, qui concerne la brièveté. En effet, je voulais construire le roman en scènes, presque en saynètes. Il ne s’agissait pas d’étirer le temps, mais plutôt de réduire la vie de mes personnages à quelques moments, à quelques faits saillants, qui en eux-mêmes, ont peu d’importance, mais qui en ont beaucoup quant à leur signification existentielle. La joie et l’excitation de la jeunesse, puis la tristesse qui s’installe, quelque chose qui s’enraye en vieillissant. C’est cette trajectoire que je voulais tracer, et qui me semble comme un miroir pour un certain nombre d’entre nous.

JNO : Dans la deuxième partie, vous évoquez un vaste projet de roman familial qui n’aboutit pas… Il s’agit de Victor, un grand-oncle déporté en 1944 et assassiné par balle dans un des pays baltes. Le narrateur évoque son échec à écrire un « énième récit » comme il dit, sur la destruction des juifs d’Europe. Parlez-nous de cette difficulté à revenir dessus, comme sur la nécessité personnelle de le faire sans pour autant passer par la phase de publication. Et plus largement, parlez-nous de votre rapport au judaïsme.

VJ : Oui, il y a ce chapitre où le narrateur revient sur l’histoire de sa famille, notamment sur l’histoire de cet oncle mort à l’Est, tué par les nazis. Il écrit ce livre à un moment où, lui aussi, rompt avec la société. S’isole d’un flux, d’une intensité vaine qui ne lui convient plus. Il va très mal, sa vie se dérègle, alors il fuit en se plongeant dans les archives familiales pour essayer d’en savoir plus, dans une quête d’identité de sa part juive.

Il pense à publier un livre sur cet oncle assassiné, mais il est pris entre deux questions. Écrire cette histoire, racontée mille fois, qu’il a lue mille fois, lui semble une répétition du même. Ok, le fait d’écrire cette histoire lui permettrait de s’inscrire dans les traces de cette tragédie, mais pour le lecteur français, une histoire qui lui semble si connue a-t-elle un intérêt ? Mais le narrateur a un doute, il lui apparaît que depuis quelque temps, cette mémoire s’estompe, cette mémoire gêne, cette mémoire fait grincer des dents. La disparition de Claude Lanzmann marque à mon sens un tournant que nous n’avons pas encore bien identifié. Il était un marqueur médiatique, qui imposait une règle : la singularité absolue de la Shoah. Il était le gardien du temple. Qui aujourd’hui garde le temple ?

Comme disait l’éditeur et écrivain Jean-Paul Enthoven, il faut de temps en temps, à propos de la Shoah, une piqûre de rappel. La Shoah est le trou noir de l’histoire occidentale. Elle apparaît pour beaucoup de contemporains, comme la fin de la possibilité de croire au Progrès. La fin de la croyance en une nature bonne de l’homme. La fin de la croyance en la supériorité de notre culture européenne. Ce n’est pas rien, et c’est à ce titre que, finalement, il faut continuer à écrire sur ce sujet. Ce sont les racines du mal de notre monde contemporain.

Quant à mon rapport au judaïsme, il est sur un point lié à ce livre. Là encore, je reviens à Lanzmann, que j’ai eu la chance de rencontrer. Dans son chef-d’œuvre Le lièvre de Patagonie, il écrit qu’il s’est toujours senti, malgré son immense succès pour Shoah qui l’a fait devenir une star mondiale, un outsider. Quelqu’un de la marge. Le narrateur, qui n’est pas tout à fait moi, mais qui n’est pas tout à fait un autre non plus, ressent la même émotion. C’est pourquoi il observe de l’extérieur ces quatre personnages avec tendresse, ravissement, et admiration, comme un magnifique tableau de la France éternelle à laquelle il n’appartient pas : Hadrien et François sont des bourgeois français depuis des siècles, Pierre-Marie est d’une aristocratie vendéenne très ancienne, Laurent s’inscrit dans une très vieille lignée de paysans français. Le livre aurait pu s’appeler : un roman français.

JNO : Pour finir, pouvez-vous nous parler de votre vision de la littérature aujourd’hui, de ce qui vous agace, de ce qui vous inquiète, et de ce qui vous exalte encore dans celle-ci…

VJ : J’aime ce que vous écrivez, cher Jean-Noël, pour votre baroque transgressif, j’aime Charles Dantzig, pour son audace formelle et érudite, j’aime Philippe Sollers pour sa légèreté XVIIIème, j’aime Simon Liberati pour son néodécadentisme, j’aime Catherine Millet pour son écriture au scalpel, j’aime Jacques Henric pour sa folie enfantine, j’aime Beigbeder pour l’œuvre d’art qu’il façonne de sa vie, j’aime Sébastien Lapaque pour sa folie chrétienne, j’aime Constance Debré pour sa radicalité chic, et quelques autres encore.

Je n’aime pas les romans à idées, surtout quand elles proviennent de la sociologie, il manque toujours à ces romans de la chair et des tripes. Je n’aime pas les romans qui collent à l’époque, uniquement à l’époque, pire, à l’actualité. La moindre des choses, c’est que le roman prenne le contre-pied des idées dominantes de son époque, à tout le moins les questionner.

Puis le roman doit à mes yeux ouvrir sur des questions éternelles, comme j’ai essayé de le faire dans mon roman. Nous sommes certes pris dans l’histoire, mais nous sommes aussi des êtres métaphysiques.

Vincent Jaury, La petite bande, Grasset, 9 mars 2022.